6 апреля 1915 года исполняется 110 лет со дня рождения выдающегося ученого, физика-ядерщика, сотрудника Института ядерных исследований в Дубне Федора Шапиро. Будучи представителем самой закрытой и секретной науки, он прославился многими открытиями в области нейтронной физики, а также не раз оказывался не по своей воле в центре политических скандалов, будучи человеком аполитичным. «Лента.ру» рассказывает о незаурядной судьбе Шапиро и его вкладе в отечественную и мировую науку.

Декабрь 1941-го был холодным и горячим одновременно. Русская зима вступала в свои права, и зафиксированный абсолютный минимум достиг минус 31 градуса по Цельсию. Враг подошел к Москве, и даже те москвичи, что имели бронь, рвались в военкоматы защищать родную столицу.

Среди них был тридцатилетний физик Федор Шапиро. Как его ни отговаривали, мол, нужен в тылу как ценный специалист, ни в какую не соглашался. Наконец, его определили в коммунистический батальон Московской рабочей дивизии, а точнее — командиром отделения разведывательной роты.

Красноармейцы с пулеметом «Максим» и противотанковым ружьем ПТРД-41 на позиции под Москвой

Фото: Книга Wladimir Karpow «Russland im Krieg 1941—1945»

Коммунистический батальон был пестрым по составу: рабочие и служащие, партийные и хозяйственные работники, инженеры и директора предприятий, писатели и журналисты, профессора и студенты. Даже режиссеры, сценаристы и актеры «Мосфильма». Когда были перебои с формой, сотрудники киностудии нарядились в реквизит, и только чуть позже всех привели к единой форме.

Шапиро, по натуре мягкий интеллигентный человек, не воинственный по природе, унаследовавший от матери чувство эмпатии, а от отца — чувство такта, в боевой обстановке не растерялся. Как свидетельствуют архивы, он показал себя одним из лучших командиров, в момент боевой разведки действовал храбро и инициативно. Один из первых получил медаль «За отвагу» из рук всесоюзного старосты Михаила Калинина.

Однако это был очень опасный период. Многие из коммунистического батальона полегли на поле боя, не дав врагу окружить Москву.

В ходе выполнения одного из заданий, в том самом «холодном и горячем декабре» Шапиро был тяжело ранен, и многим казалось, что он не выживет. Ему раздробило челюсть, один из осколков так застрял в груди, что он останется при нем на всю жизнь. И хотя казалось, что все кончено, у судьбы были на Шапиро особые планы.

От электрификации — к рентгеновской трубке

Война разделила жизнь Федора Шапиро четко пополам, и первую половину можно назвать периодом сборки личности.

6 апреля 1915 года в Витебске, в семье местного служащего Лейба (Льва) и Либы-Гинды (Любови Львовны) Шапиро родился мальчик, которому дали имя Файвиш. Впоследствии родились две младшие сестры — Женя и Тамара. Семья проживала в черте оседлости, то есть месте, которое власти традиционно заселяли евреями. С учетом того, что мать происходила из семьи потомственных раввинов, мальчик с детства был приобщен к этой культуре. Однако никогда этого не афишировал, ведь даже малейший акцент на этой теме мог создать проблемы.

Вокзал станции Витебск, начало XX века

Фото: Pastvu

Родители, решив, что не стоит искушать судьбу, вскоре переименовали мальчика из Файвиша в Федора.

В школе Федя был в числе первых, он играючи перепрыгивал через класс, переходя из третьего в пятый, из восьмого в десятый. Так что школу он окончил в 15 лет, а вот в вуз не взяли из-за возраста. Согласно другой версии, отягчающим обстоятельством было общественное положение отца: дети служащих сталкивались с проблемами при поступлении, котировались дети рабочих и военных.

Родной дядя, Исаак Шапиро, будучи инженером-электриком, посоветовал юноше пойти в энерготехникум имени Кржижановского. Также стоит отметить, что другой дядя, выдающийся психолог, привил мальчику науку понимать людей. Уже в девятнадцать лет, будучи студентом техникума, Федор получил первое авторское свидетельство (№48752). То есть дебютировал как изобретатель, предложив уникальный способ превращения тепловой энергии в электрическую.

В 1935 году Федор окончил техникум по специальности «Электрооборудование промпредприятий», и пошел работать в проектную организацию «Центроэлектромонтаж». Для лучшего понимания: «Центроэлектромонтаж», образованное в 1924 году, быстро стало рабочей лошадкой плана ГОЭЛРО. Вспомним знаменитое высказывание Владимира Ленина: «Коммунизм есть Советская власть плюс электрификация всей страны, ибо без электрификации поднять промышленность невозможно»

Плакат Николая Смоляка «Заветы Ленина претворяются в жизнь», 1962

Поработал техником, потом инженером. Но работа давалась слишком легко, и вскоре юноша почувствовал, как тесны ему рамки «Центроэлектромонтажа». По ночам он штудировал книги по физике, утром шел на работу. Наконец, в 1936 году Шапиро поступил в МГУ на дневное отделение физического факультета, закрыв гештальт шестилетней давности. Как говорил китайский философ Лао Цзы: «Не суетись, всему свое время».

Весь вузовский период он продолжал работать на электротехнические организации, не теряя инженерскую хватку и помогая семье, с которой жил в маленьком деревянном, лишенном минимальных удобств, с туалетом на улице, домике на Малой Калитниковской улице. Параллельно занимался воспитанием младшей сестры Тамары.

Со своей студенческой компанией Шапиро часто ходил в походы, сплавлялся по реке Белой и Чусовой. В 1940 году принял участие в альпиниаде на Кавказе.

Альпинисты Орджоникидзевского района, 1934

Фото: Mil image / Legion-media

В то время у него уже наметился четкий вектор научных интересов. Федор Шапиро хотел заниматься ядерной физикой. Только вот такой кафедры в МГУ еще не было. Кафедра газового заряда под управлением Николая Капцова показалась максимально приемлемым вариантом. Дипломной работой Шапиро стало проектирование рентгеновской трубки. Его руководителем стал Эфраим Рейхрудель, ветеран Гражданской войны.

Федор Шапиро успешно защитил диплом 21 июня 1941 года. А на следующий день началась война

Самая страшная война в истории России, которая могла поставить в жизни молодого ученого точку, но на самом деле четко разделила ее пополам. К моменту выписки из госпиталя Федор четко знал, в каком направлении он хочет развиваться. Здесь его устремления оказались и политически, и исторически своевременными.

Расчет советской 37-миллиметровой автоматической зенитной пушки 61-К на крыше здания Концертного зала имени П.И. Чайковского на площади Маяковского (современной Триумфальной площади) в Москве. Снимок сделан не ранее 1943 года

Фото: Наум Грановский / РИА Новости

«Возвращайтесь в физику»

Послевоенный период — это время восстановления страны и бурного развития физики. СССР нужно было не только выстоять в холодной войне, но и показать себя самым эффективным в плане экономики и народного хозяйства государством. И «война», и «мир» тогда грезили атомом — летальным и мирным. И там Федор Шапиро окажется на коне.

Но Шапиро, прежде чем вознестись на научный олимп, пришлось пережить непростые годы. Из армии его комиссовали. Успел поработать в конструкторской группе Главсевморпути, в Особом проектно-конструкторском управлении №42 уже знакомого читателю «Центроэлектромонтажа». Там ученый занимался разработкой схем электрооборудования самолетов. То есть свой вклад в победу он делал.

В Москве тогда было голодно, приходилось много работать. Семья Шапиро разделилась: мать с дочками жила в эвакуации в Уфе, отец остался в столице. Федор Шапиро помогал всем. Немного удручало лишь то, что он ни на йоту не продвигается в своей любимой области — ядерной физике.

Одна случайная встреча все изменила, и поставила все на нужные рельсы. Однажды в трамвае Федор встретил Иммануила (в некоторых источниках — Эммануила) Фабелинского, который работал в ФИАН (Физический институт) и вел практикум в МГУ. Узнав в возмужавшем юноше одного из лучших студентов, Фабелинский воскликнул: «Возвращайтесь в физику». Пообещал свести с Дмитрием Скобельцыным, будущим основателем спецкафедры ядерной физики. Так все стало на свои места.

Здание Физического института имени П. Н. Лебедева АН СССР

Фото: А.С. Панков / Pastvu

Шапиро ввели в научный мир. Он познакомился с Игорем Курчатовым, на которого произвел положительное впечатление. В феврале 1945-го Шапиро стал аспирантом ФИАН. В это время в СССР бурно развивалась ядерная физика и формировалась атомная промышленность. В ФИАН, в лаборатории атомного ядра, проходили исследования по физике реакторов, и Шапиро сразу стал частью этого проекта.

Тогда он сразу обозначил круг интересов, остановившись на нейтронной физике. Как отмечал он сам: «Трудно указать другую область, изучение которой давало бы так много для обогащения физического кругозора».

Уже в первых исследованиях по физике реакторов он проявил себя как талантливый экспериментатор с блестящей теоретической подготовкой. Он сделал открытия в области резонансного поглощения нейтронов в толстых слоях урана, находил факторы, определяющие температурные эффекты реакторов и т.д. Он выполнял задания правительства, и за это был представлен к различным наградам. Символично, что орден «Знак почета» Шапиро получил в 1953-м, за год до пуска первой в мире атомной станции — Обнинской АЭС.

Как отмечал Шапиро, работа в ФИАН была для души, а «ля денег приходилось работать в Электропроме инженером. То есть до поры до времени приходилось раздваиваться, разрываться, но скоро и этот момент должен был разрешиться.

Его главный наставник и старший коллега Илья Франк подсуетился и выбил для Шапиро ставку в своей лаборатории. С Электропромом можно было распрощаться и с головой уйти в нейтронную физику. К тому же это положительно сказывалось и на заработке. Любимое дело плюс заработок — что еще нужно!

Физический институт имени П. Н. Лебедева АН СССР. Лауреаты Нобелевской премии по физике Илья Франк и Павел Черенков (справа) в лаборатории

Фото: Сигизмунд Кропивницкий / РИА Новости

В конце 1940-х Игорь Курчатов поручил лаборатории Франка работу над уран-графитовым реактором. Работы были строго секретными, так как напрямую были связаны с атомным проектом СССР.

Биографы отмечают, что несмотря на причастность к самым секретным разработкам, у семьи Шапиро не был решен квартирный вопрос. К тому времени Шапиро женился на коллеге-физике Софье Дубиной, у них родился сын. К счастью, после защиты кандидатской диссертации стараниями директора ФИАН Сергея Вавилова семейство переехало в элитный дом, построенный специально для сотрудников Физического института и их семей. Уютная двухкомнатная квартира, о которой большинство советских семей могли только мечтать. У физиков были особые привилегии. Однако без ложки дегтя в этой истории не обошлось.

«Лабораторией завладели три еврея»

В 1949-м вовсю шла кампания по Борьбе с космополитизмом, и страну захлестнули антисемитские настроения. Тут всплыло, что и отец Шапиро, к тому времени скончавшийся, — Лейба, мать — Либа-Гинда, а также другие обстоятельства. Особенно кампания била по представителям интеллигенции.

Поскольку ФИАН находился под колпаком у КГБ, балом правил первый отдел. В институт проникли споры подозрительности и доносительства. Однажды, как написано в биографии ученого, он пришел расстроенный домой со словами:

У нас в институте есть люди, которые говорят, что лабораторией Франка завладели три еврея — Барит, Беловицкий, Шапиро, да и с Франком не все ясно

Москва наводнилась нехорошими слухами о том, что всех евреев собираются переселить в Сибирь. Обсуждали «дело врачей-убийц». Царила паранойя, которая приобретала совсем уж патологические формы. Надо сказать, Федор Шапиро проявил стойкость и выдержку. И жену успокоил, сказав: «У нас четыре руки, две головы — неужели мы не сможем прокормить своих детей?». Что касается детей — у супругов после дочки родился сын. Увы, судьба его будет тяжелой и короткой — будучи студентом, заболеет тяжелой формой склероза и ненамного переживет отца.

Плакат Кукрыниксов «Следы преступлений», 1953

И хотя для Федора Шапиро все закончилось благополучно, органы еще будут не раз о себе напоминать.

Ландау против Шапиро

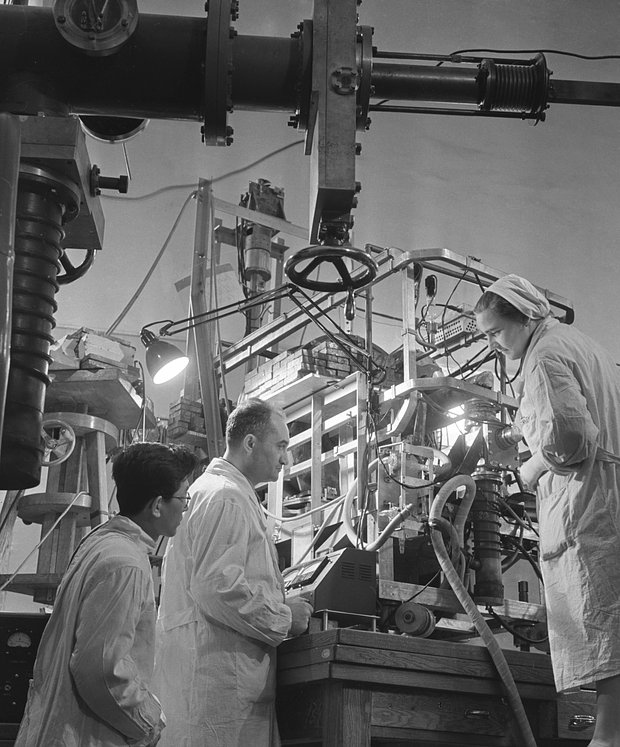

С начала 1950-х Шапиро с коллегами плотно работали со спектрометром. В лаборатории был собран 140-тонный куб из чистого свинца, в центре которого поместили тритиевую мишень, которая облучалась импульсами дейтериевого пучка от ускорительной трубки.

Научно-исследовательский институт ядерной физики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

Фото: Преображенский Сергей / ТАСС

На своем спектрометре Шапиро мог наблюдать ряд эффектов, ставших научной сенсацией: «Наибольшую известность получило наблюдение отклонения сечения захвата от некоторой хорошо известной закономерности, казавшейся в то время универсальной для всех ядер. Специалистами эти результаты были приняты в штыки»

Проще говоря, существовала некая закономерность, которая казалась аксиомой, а тут пришел Шапиро и сказал, что не все так просто. С учетом того, что любое новое открытие если не разрушало построенное здание ядерной физики, то основательно его шатало, многие и вправду остались недовольны.

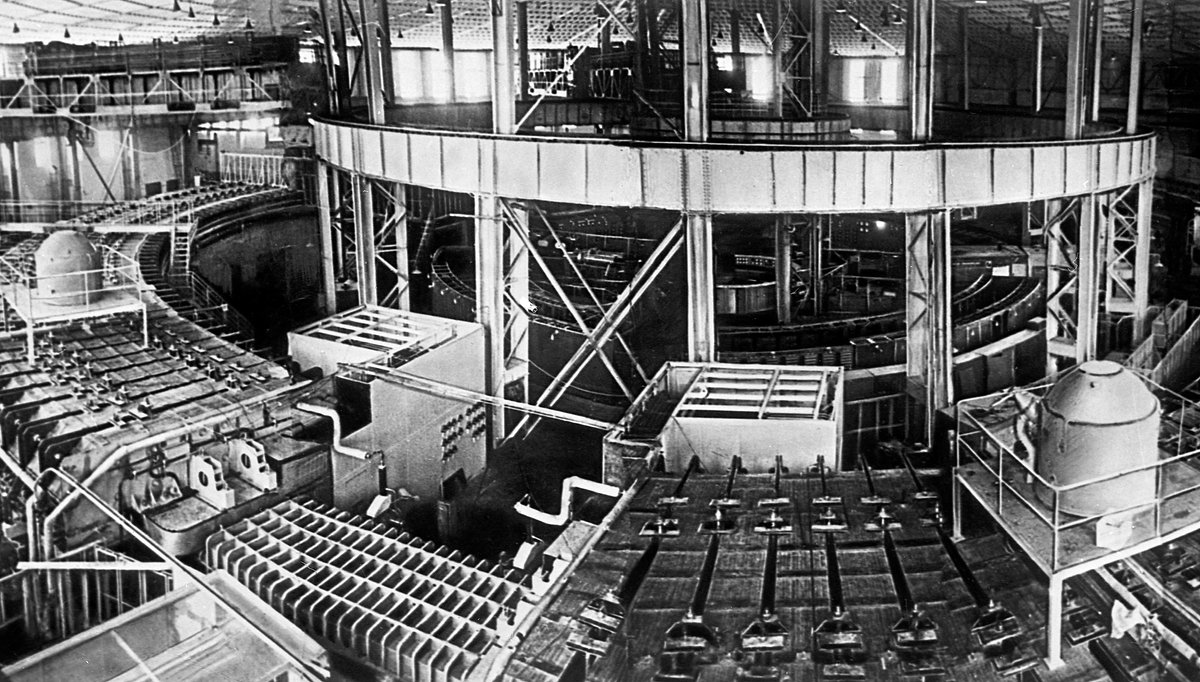

В 1958 году выдающийся физик Ландау на московской конференции по ядерным реакциям бурно возмущался. И только много лет спустя данные Шапиро были подтверждены и вошли в учебники. А прозорливые коллеги пригласили Шапиро работать в Дубну, одно из самых прогрессивных мест не только в СССР, но и в мире. Достаточно сказать, что 10 апреля 1957 года в Дубне был запущен первый в мире синхрофазотрон.

Лев Ландау

Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

Семейству Шапиро выделили коттедж в поселке для ученых, Федор выбрал тот, что стоял ближе к лесу. Будучи одним из самых дерзких представителей экспериментальной физики, стоявших на острие познания атома, Шапиро оставался также заядлым туристом и любителем природы.

Изыскания Шапиро пролегали в области нейтронной физики. Он же был напрямую связан с ускорителями мелких частиц. Сегодня слово «коллайдер» у всех на слуху, но зарождалось все это именно тогда, в 1950-х, и та же Дубна была Меккой для ученых со всех мира.

Синхрофазотрон в лаборатории высоких энергий Объединенного института ядерных исследований

Фото: РИА Новости

Итак, с чем связана нейтронная физика с практической точки зрения? Во-первых, с производством ядерной энергии. Это важно и для обороны страны, и для народного хозяйства. Их достижения используются также в нейтронной томографии. Это большое подспорье для археологов, геологов, биологов, врачей.

Достижения нейтронной физики используются в материаловедении, науках о земле и много где еще. По факту, на первый взгляд, узконаучные интересы Шапиро выходят на широкую перспективу, и соприкасаются со множеством важнейших областей науки и техники. С 1958 года Шапиро не только вошел в круг атомной элиты, но и стал ездить за границу. И снова в этой истории появляется КГБ.

В 1958 году Шапиро участвовал в женевской конференции по использованию атома в мирных целях. Туда он вырвался с большим трудом, изначально его не хотели пускать, все из-за того же национального фактора. Пресловутая пятая графа в паспорте, где указывается национальность. Влиятельный ученый Владимир Векслер отстоял коллегу, и они вместе отправились в Женеву, где познакомились с многими зарубежными учеными. После этого начались проблемы.

Однажды, несколько месяцев спустя после загранкомандировки, Федор Шапиро не появился после работы дома. Его не было всю ночь. Когда он вернулся под утро, измотанный и немного потерянный, отшутился, мол, была срочная работа.

Впоследствии он рассказал, что в эту злополучную ночь его отвезли на Лубянку, и долго допрашивали

Припомнили (точнее кто-то донес), что он пообещал кому-то из заграничных коллег-эмигрантов навестить его бабушку в Москве. Шапиро грозили лишением допуска, что для физика его уровня — конец карьеры. Наконец, по методу кнута и пряника, ему предложили сотрудничество. Дескать, он будет регулярно ездить по заграницам, но придется докладывать компетентным органам. Шапиро отказался, и впоследствии многие его загранкомандировки сорвались «по неизвестным причинам».

В 1960-х он оказался в центре мирового скандала. 10-12 февраля в Мособлсуде проходил уголовный процесс в СССР против писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Событие мирового уровня, и гигантский маховик советского правосудия зацепил Шапиро.

Шапиро, Даниэль, Синявский, Сахаров

Оказывается, ему не простили, что он принял на работу в свою лабораторию физика Воронеля, который дружил с Даниэлем. Воронеля после осуждения Даниэля и Синявского выгнали из института, а с Шапиро был долгий и серьезный разговор.

Фото с процесса Даниэля-Синявского

Фото: АР

Также органам не понравилось, что однажды Шапиро пригласил опального академика Сахарова выступить с докладом на лабораторном семинаре. То, что Шапиро отказался от предложения органов выступить на антисионистском митинге в Доме дружбы народов в Москве (он еще транслировался по телевидению), также бросало на него тень.

И тут нужно отметить, что Шапиро был человеком аполитичным и никогда не высказывался против советской власти. Людей же он оценивал по профессиональным и человеческим критериям, и если в круг его общения попадали опальные персоны, не его в этом вина. Вот отлично характеризующий его эпизод:

«Просьбы Федор Львович выслушивал исключительно внимательно,и в чем мог помогал тут же, не откладывая. Он был доступен для всех, его не охраняли секретарши; дверь его кабинета выходила непосредственно в коридор, достаточно было только сунуть голову в кабинет и спросить: “Федор Львович, когда с вами можно поговорить?” На что всегда следовал ответ: “А о чем? О физике?... Так давайте сейчас, заходите!»

Тень на него бросало происхождение, беспартийность и косвенное общение с диссидентами. Но сам Шапиро даже близко диссидентом не был, а был человеком науки. Тем не менее много крови попортили различные эпизоды.

В последние годы жизни его часто приглашали за границу выступить по тому или иному вопросу. Достоверно известно, что он успел съездить с докладами, помимо Швейцарии, в Польшу, Чехословакию, Индию. В США его не пустили, руководствуясь формальным «Не успели оформить документы».

***

Тем не менее нельзя сказать, что Шапиро был какой-то жертвой системы. Он и сам говорил: «Нужно относиться к этому как к погоде». Он беззаветно любил науку, и ему давали все возможности ей заниматься, предоставляли необходимые ресурсы. С материальной точки зрения он тоже не был обделен — ученые высшего круга жили весьма привилегированно, и их быт был сродни марсианскому на фоне жизни среднестатистического гражданина. Повидать мир он тоже успел, а нюансы, издержки, которые случались, были неизбежны в тот период, и случались со всеми.

Главным противником Шапиро, как у и любого человека, была смерть, ограниченные ресурсы организма, если угодно — судьба. В начале 1970-х он был на пике формы — интеллектуальной, научной, карьерной.

Федор Шапиро и Юрий Таран

Но тут коллеги стали замечать, что их дорогой Федор Львович стал часто оговариваться, повторяться в докладах, запинаться. К тому же, он жаловался на головные боли. Отдых, поездка на Иссык-Куль не помогли. Обследование выявило страшный диагноз: злокачественная опухоль головного мозга. Если осколок, полученный в сражении под Москвой, жизни не угрожал, лишь периодически напоминал о себе, невидимый враг в виде онкологии, начавшись с какой-то микрочастицы, начал набирать силу, и отнимать ее у ученого.

Шапиро устоял в 1941-м перед нацистами, в 1950-1960-х достойно себя вел на Лубянке, но против собственного организма был бессилен. Что могло стать причиной? Стресс? Общение с органами? Излучения? Внезапная болезнь сына, который переживет отца всего на четыре года? — Ответа нет.

В январе 1972-го болезнь прогрессировала. Илья Франк распорядился экстренно госпитализировать Шапиро в Институт нейрохирургии имени Бурденко, где ему сделали срочную операцию. Врачи не гарантировали восстановления интеллектуальных способностей, если он выживет. Однако когда его перевели в общую палату, с удивлением обнаружили, что Шапиро читает «Театральный роман» Михаила Булгакова. Это вселяло оптимизм, и казалось, что ученый вернется к работе, и достигнет новых вершин.

Чуда не случилось. Осенью 1972-го вернулись головные боли. Теперь они были еще сильнее. В конце ноября 1972-го ему проввели повторную операцию. В декабре он успел побывать на свадьбе дочери. В первых числах января 1973-го его посетил его наставник, друг и коллега Илья Франк, однако встать Шапиро уже не смог.

Утром 30 января 1973-го, в возрасте 57 лет, Федор Шапиро скончался. Похоронен на Донском кладбище Москвы. Как говорил его старший коллега Игорь Курчатов: «Хороша наука физика, да жизнь коротка!»