«Я видела, как горит моя мама» 35 лет назад в СССР сотни пассажиров заживо сгорели в поездах. Что привело к трагедии?

00:01, 4 июня 2024Фото: Валентин Кузьмин / ТАСС35 лет назад, в ночь на 4 июня 1989 года, произошла крупнейшая в отечественной истории железнодорожная катастрофа. В результате мощного объемного взрыва газа сгорели два встречных пассажирских поезда. Трагедия произошла на 1710-м километре Транссибирской магистрали, неподалеку от города Аша. По разным данным, взрыв унес от 575 до 841 жизни, а выжившие получили ожоги, увечья, физические и психологические травмы. Корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин изучил уникальные материалы уголовного дела и выяснил, какие тайны скрывает расследование ашинской катастрофы, потрясшей Советский Союз, но ныне почти забытой в России.

4 июня 1989 года, Башкирская АССР. Около 01:09 по местному времени на 1710-м километре Куйбышевской железной дороги (перегон между станциями Улу-Теляк и платформа 1712 километр) оказываются два пассажирских поезда: №211 «Новосибирск — Адлер» и №212 «Адлер — Новосибирск». По официальным данным, на них продан 1201 билет, в поездных бригадах работают 84 человека. Среди них — проводница Валентина Джунджиа и ее муж, тоже проводник.

Они заканчивают уборку и садятся пить чай в служебном купе, но тут Валентина чувствует запах солярки — и сразу же гремит взрыв. «Окно в нашем купе разбилось, но все осколки полетели наружу. Сразу вспыхнули шторы. Муж бросился к аварийной кнопке и обесточил вагон. Пламя было какое-то незаметное, похожее на пламя паяльной лампы — только красная кайма и черный дым. В этот момент у меня загорелись волосы», — вспоминала она позже.

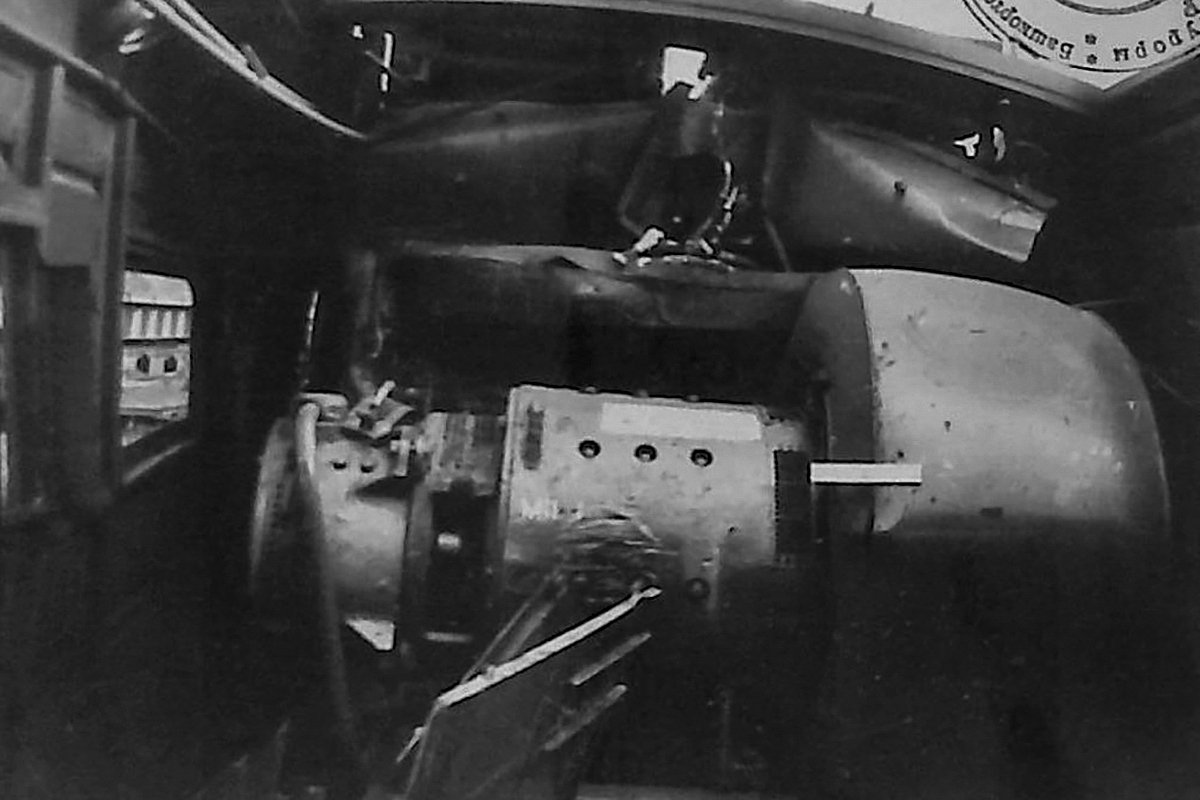

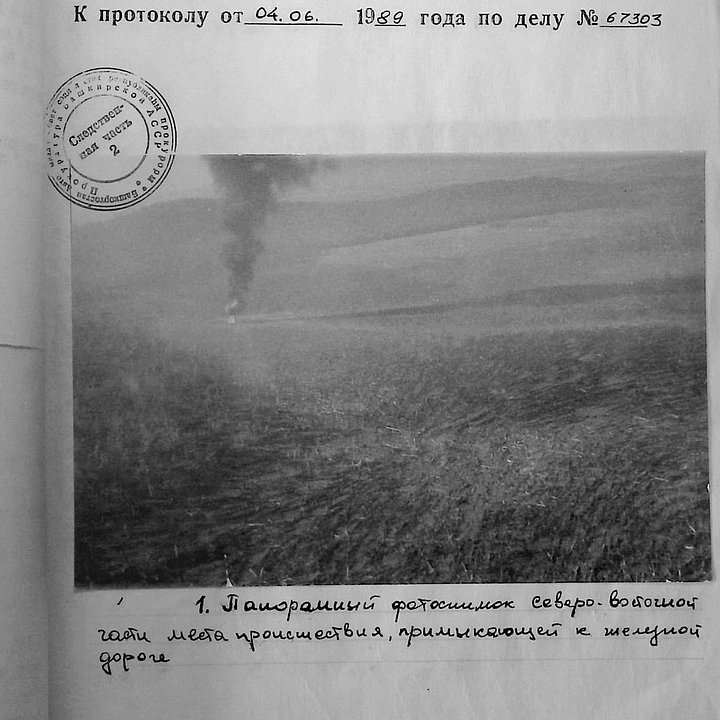

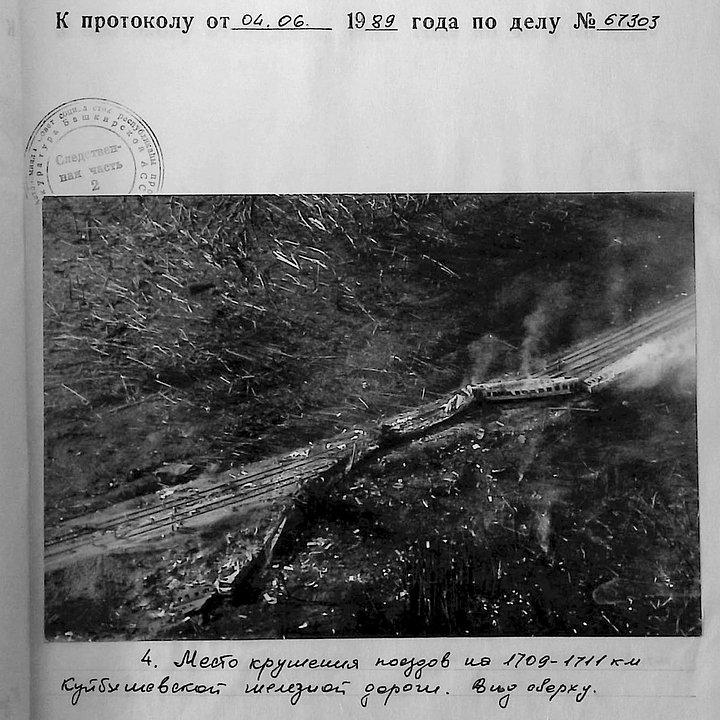

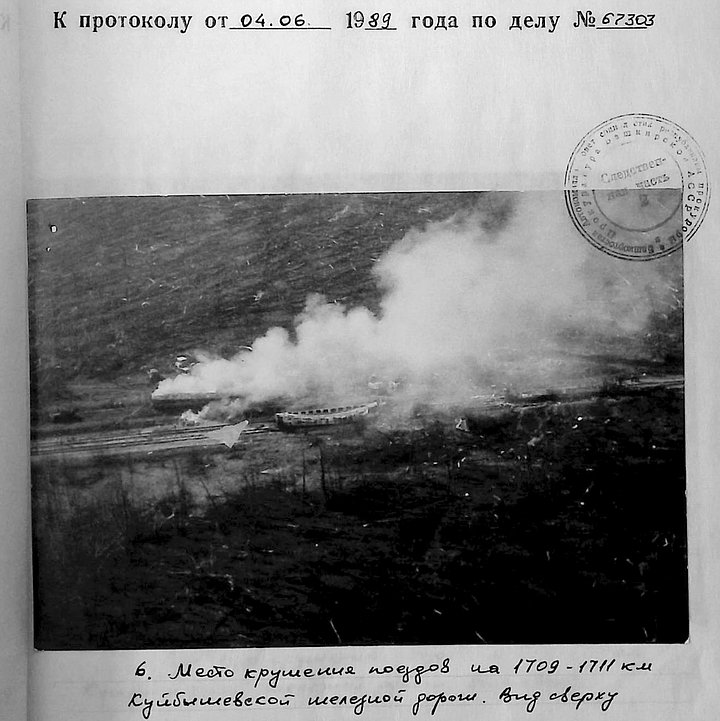

Место крушения поездов на 1710-м километре Куйбышевской железной дороги

Фото: из материалов уголовного дела / Национальный архив Республики Башкортостан

Вылетевшие стекла и упавшие полки будят пассажиров: некоторые из них пытаются открыть двери вагонов, но они раскалены, и к ним не прикоснуться, а сами вагоны моментально загораются изнутри. Охваченные паникой люди оказываются в центре железнодорожной катастрофы, которой суждено стать крупнейшей за всю историю Советского Союза и современной России.

***

Взрывная волна сбросила хвостовые вагоны обоих поездов: шесть из них — поезда №211 — полетели под откос. У двух вагонов оторвало металлические крыши и отбросило на 50 метров. В ту же секунду огонь моментально охватил оба состава и лес в низинах у железной дороги. На пассажирах быстро обгорала одежда, они бежали голые и обожженные.

Мой восьмилетний сын спал на верхней полке и упал на меня вместе с ней. Стекол в окне не было, через него я спустила сына на улицу, а потом прыгнула за ним

Выжившие пассажиры бросились от поезда в сторону, поднявшиеся по склонам видели, как падали те пассажиры, которые бежали вниз — к воде. «Те, кто убежал в низину, стали задыхаться, их рвало», — расскажет на допросах проводник поезда №212 Сергей Мошенко.

При осмотре места происшествия криминалисты установят, что внутри вагонов сгорело абсолютно все, что могло сгореть, от них остались только остовы. Эксперты установят: температура в очаге поднималась до 1200 градусов и держалась на этой отметке как минимум десять минут.

Хвостовые вагоны поезда №211 после катастрофы

Фото: из материалов уголовного дела / Национальный архив Республики Башкортостан

«Меня поразило, что ручки всех купе расплавились — они стекли вниз сосульками и каплями», — говорит в беседе с «Лентой.ру» Александр Егоров, в 1989 году — старший прокурор-криминалист прокуратуры Башкирской АССР.

«Тела были обожжены до костей»

Первыми на помощь пассажирам пришли жители села Средние Казаяки: разбуженные тем, что в их домах взрывной волной выбило окна и двери, они выскочили на улицу и увидели огромное зарево и поднимавшееся вверх грибовидное облако. При этом пламя, по словам очевидцев, поднималось на высоту около 200 метров, было светло как днем.

Я была на даче, в 40 километрах к западу от Уфы. Мы с подругой пили чай на втором этаже — и вдруг на горизонте встало огромное зарево. Моя подруга восхитилась красотой, а у меня что-то екнуло в груди

Часть местных жителей бросились смотреть на пожар, при свете пламени они увидели опрокинутые вагоны и обожженных людей. В 01:20 сообщение о катастрофе поступило в милицию, а сельчане стали вытаскивать пострадавших и относить их в свои дома. Именно в Средние Казаяки приехали и первые машины скорой помощи.

Между тем поезд №212 «Адлер — Новосибирск», оказавшийся в центре взрыва, прямо перед этим на станции Улу-Теляк обогнал грузовой состав №2412 — несколько десятков цистерн с нефтепродуктами. Машинист состава №2412 Сергей Столяров вместе с помощником Маратом Ганиевым около часа ночи увидели, что железнодорожная автоматика отключилась.

Сгоревший вагон поезда в день катастрофы

Фото: из материалов уголовного дела / Национальный архив Республики Башкортостан

Почти сразу впереди по маршруту их движения появилось зарево и раздался взрыв. Около 01:10 Столяров и Ганиев сообщили об этом дежурному по станции Улу-Теляк.

Было большое зарево, а у нас пропало питание контактной сети. Мы стали ждать команд, и вдруг примерно через час к нам в дверь постучали: трое обожженных босых солдат дошли по шпалам и сообщили, что впереди страшная катастрофа

Тогда Столяров, отцепив состав, двинул электровоз вперед на резервном питании. Когда он подъехал к месту аварии, то увидел разбросанные по насыпи горящие вагоны и сотни обожженных людей, среди которых было много детей. Вместе с помощником Столяров загрузил пострадавших в электровоз и задним ходом тронулся обратно на станцию.

Ко второму приезду взрослые собрали детей и грузили их к нам на одеялах, которые принесли местные жители. Удивительно, но дети не плакали, хотя у многих тела были обожжены до костей. Я спросил одну девочку, где ее мама, и услышал: «Мамы больше нет — я видела, как она горела»

За ночь Столяров сделал три рейса, вывез около 400 раненых. После этого много лет ему снилось в кошмарах, будто он с семьей едет в том самом злополучном поезде №212.

«Я увидел зарево за окном»

15 минут спустя на место взрыва прибыли пожарные из села Улу-Теляк, а еще через полтора часа подошел пожарный поезд, проделавший путь более чем в 100 километров по железной дороге. Спасение пострадавших стало приобретать организованные формы.

Уже позже специалисты установят: последнего из пострадавших госпитализировали всего через пять с половиной часов после катастрофы — это очень хороший показатель даже по нынешним временам. Николай Ермолюк, главный врач участковой больницы Улу-Теляка (ближайшей к месту взрыва), за считаные часы приготовил стационар к приему раненых.

Я увидел за окном зарево и доложил дежурному по Минздраву республики. Вскоре мне перезвонили и велели готовить больницу к приему пострадавших, а жену (она тоже врач) отправить с машиной скорой помощи в Средние Казаяки. Но я поступил наоборот: жену оставил в больнице, а сам поехал на место

Врачи и медсестры быстро убрали все кровати, а матрасы и простыни разложили на полу в палатах. Благодаря этому через старую и нуждавшуюся в ремонте сельскую больницу прошли более 600 пострадавших: им оказали квалифицированную врачебную помощь и подготовили к транспортировке в другие больницы.

Отправка пострадавших из Уфы в Челябинск

Фото: Сергей Титов / РИА Новости

Между тем около двух часов ночи первая информация об ашинской катастрофе поступила в МВД республики и в обком КПСС. В 03:50 поднятые по тревоге офицеры и курсанты Уфимского авиационного училища на учебных вертолетах вылетели к месту трагедии для эвакуации раненых.

В результате взрыва на 1710-м километре Транссибирской магистрали 4 июня 1989 года оказалась полностью разрушена рельсо-шпальная решетка на протяжении 350 метров, в железнодорожной насыпи образовалась горизонтальная щель шириной 5-40 сантиметров, а сама насыпь сползла в сторону от центра взрыва — местами на 70 сантиметров.

Была полностью разрушена железнодорожная автоматика, свалено большинство опор, контактная сеть повреждена на дистанции более 800 метров. Деревья на площади в 270 гектаров были сильно повреждены — их вырывало с корнем или сломало у самой земли. Со многих была сорвана кора.

В пяти деревнях на удалении до пяти километров от места взрыва выбило все стекла и большинство окон. В селе Средние Казаяки (700 метров до места происшествия) взрывной волной снесло крыши и обрушило фасады нескольких домов, выбило окна и двери, а также разрушило несколько построек. В деревне Красный Восход (три километра до места происшествия) с фундаментов сдвинуло несколько печей.

Взрывная волна разметала 100 метров щебеночной дороги к селу Улу-Теляк, а также вместе с огненным валом погубила посевы гороха и яровой пшеницы на площади в 300 гектаров.

А час спустя, около пяти утра, территорию оцепили солдаты КГБ и внутренних войск МВД СССР и сразу же начали прочесывать местность. За первые сутки в лесу нашли более 150 человек, из которых 54 человека вообще не пострадали, но от ужаса не могли идти — им требовалась помощь психиатров.

6 июня в лесу нашли тело погибшего мужчины: ему взрывом оторвало обе ступни, но он от страха пробежал больше полутора километров. Лишь потом, оказавшись далеко от пожара, он упал и умер. Как заключили эксперты — от потери крови

Спустя 1,5 суток после аварии солдаты, которые отправились на последнее прочесывание территории, нашли двух детей из сгоревших поездов: они прятались в кустах и боялись выходить на призывы.

«Все тела были обезображены»

Утром 4 июня 1989 года информация об ашинской катастрофе поступила в ЦК КПСС. В то время в Москве проходил Съезд народных депутатов, из-за трагедии он приостановил работу, а Михаил Горбачев и Николай Рыжков вылетели на место событий.

К слову, катастрофа под Уфой вызвала огромный резонанс за рубежом, помощь шла в СССР из самых разных стран мира.

10 июня в аэропорту Уфы приземлился военно-транспортный самолет армии США со специальной аппаратурой для лечения ожоговых больных и десятью опытными американскими врачами

В тот же день в Челябинске, куда эвакуировали часть пострадавших, приземлился самолет королевских ВВС Великобритании с техникой и шестью врачами — англичанами и ирландцами. Параллельно с утра 4 июня велась скорбная работа — сбор и опись останков погибших.

Останки отправляли в Уфу, в Бюро судебно-медицинской экспертизы, но на такой поток жертв морг явно не был рассчитан. Каждое тело надо было вскрыть, описать повреждения и, главное, опознать — это было самой важной, хотя и очень трудновыполнимой задачей.

Местные жители и курсанты эвакуируют раненых из села Ушу-Теляк рано утром 4 июня 1989 года

Фото: Сергей Титов / РИА Новости

Тогда республиканский комитет КПСС решил организовать временную площадку для опознания трупов на запасных путях местного мясокомбината. Туда подогнали вагоны-рефрижераторы, в которые складывали останки погибших. Там же на временной площадке была организовано опознание.

Территорию охраняли войска КГБ, параллельно работали четыре судебно-медицинских эксперта и несколько следователей — для уголовного дела были нужны протоколы. По словам Александра Егорова, все тела были обезображены, а генетических анализов тогда не было, поэтому опознание приводилось по фотографиям, вещам и документам.

Рядом была школа — там родственникам предъявляли фотографии, потом — обнаруженные на телах одежду и вещи. И только потом, если кто-то что-то опознавал, показывали тело. Конечно, старались максимально смягчить психологические травмы, насколько это было возможно в той ситуации

«Цвет смерти — пепельно-серый»

Родственники многих пассажиров поездов №211 и №212 так и не нашли своих близких. Другие не хотели верить: бывало, что люди сначала уверенно опознавали погибших, а несколько дней спустя категорически отказывались от результатов опознания, чтобы не признавать непоправимого.

Этому способствовали и несколько случаев, когда людей признали погибшими, тела выдали родственникам, а потом они «воскресли»: либо их вовсе не было в поезде, либо они пришли в себя в больницах Москвы, Ленинграда или Куйбышева (ныне Самара). Тела в этих случаях родственники получали по ошибке, и это порождало надежды у других.

При этом особенно травматичным был тот факт, что в составе поезда №211 было три вагона, в которых из Челябинска и других уральских городов в южные пионерские лагеря (включая знаменитый «Артек») ехали дети без родителей.

Я от обкома профсоюзов сопровождала мам ребятишек, ехавших в «Артек», к месту трагедии и потом в больницы. Запомнила на всю жизнь, что никто из них не плакал. Они сдерживались: если бы зарыдала одна — с ума сошли бы все. Но эта гнетущая обстановка давила сильнее, чем слезы и истерики

По словам Риммы Буранбаевой, на месте катастрофы люди ходили и искали самые разные вещи — например, любимые книги своих детей, хотя там сгорело все. «Для меня с тех пор цвет смерти — не траурный черный, а пепельно-серый. Именно такое все было на 1710 километре — и лес, и земля, и вагоны снаружи и изнутри», — вспоминает она.

Римма Буранбаева на месте катастрофы. 6 июня 1989 года

Фото: Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди

По разным данным, в результате ашинской катастрофы погибли и скончались от полученных травм от 575 до 841 человека, в том числе 181 ребенок; 623 человека из 813 выживших стали инвалидами. Впрочем, по мнению Александра Егорова, точное число пассажиров сгоревших поездов установить никогда не удастся.

Тогда был разгар сезона: проводники повсеместно брали «левых» пассажиров. А железнодорожные билеты продавались не по паспорту, поэтому списка пассажиров просто не существовало. Генетических исследований тогда тоже не было — в итоге неопознанными остались несколько десятков целых тел, а число неопознанных фрагментов не поддается исчислению

Тайна Змеиной горы

Официальное расследование ашинской трагедии началось уже в ночь катастрофы. Версий было множество, но главной в первое время стал теракт: общественно-политическая обстановка в конце 1980-х отличалась напряженностью, а в национальных республиках активизировались этнические экстремисты, считавшие СССР «тюрьмой народов».

На фоне разоблачений времен перестройки, снижения авторитета власти вообще и КПСС в частности, массовые акции становились повсеместными. Буквально накануне ашинской трагедии в Уфе прошел массовый митинг с требованием выйти из состава СССР, на который из отдаленных районов автономной республики машинами привозили коренное население.

Однако опытные следователи хотя и отрабатывали версию о теракте, быстро поняли, что террористы не имеют отношения к катастрофе

Понять это помог хороший свидетель — учительница одной из школ Уфы по фамилии Охотникова: она повела свой класс в поход по окрестным лесам и наблюдала развитие катастрофы своими глазами.

Именно Охотникова первой сообщила, что перед взрывом примерно семь-десять минут был слышен гул со стороны Змеиной горы — как будто взлетал реактивный самолет. На склоне горы следователи нашли крановый узел, а в стороне от него — воронку в земле. На дне воронки была видна большая труба, откуда бил факел.

Позже выяснится: за три дня до катастрофы, 30 мая, дирекция продуктопровода опубликовала в районной газете предупреждение для местных жителей

В нем говорилось о возможной эвакуации из-за того, что никто из местных не соблюдает правила обращения с трубопроводом, что может повлечь серьезную аварию.

Эта статья, появившаяся как примета гласности, должна была призвать население к порядку и соблюдению правил, но на деле оказалась пророческой. Следователи поняли: разбираться надо не с террористами, а с трубоукладчиками. В итоге в тот же день 4 июня 1989 года возбужденное уголовное дело забрали в прокуратуру РСФСР.

Забытое село

Здесь стоит сделать небольшое отступление: в середине 1960-х годов XX века Советский Союз начал активно осваивать богатства Сибири, в первую очередь — запасы нефти и газа. За короткий срок это вывело страну в мировые энергетические лидеры, одновременно подсадив экономику на то, что принято сейчас называть нефтяной иглой.

Как следствие, в СССР стали прокладывать трубопроводы: дорогие в строительстве, они быстро окупались

При этом выяснилось, что по трубам можно гнать не только нефть, которая нуждалась в переработке, но и газ — более дешевое топливо. В то же время добыча нефти сопровождалась сжиганием попутного газа, который мешал гнать нефть на экспорт.

В одном только 1979 году на месторождениях сожгли 11 триллионов кубометров попутного газа, что вызывало ужас у экономистов: они считали, что горят не летучие фракции, а живая валюта. Поэтому советское руководство решило наладить производство и транспортировку в европейскую часть СССР попутного газа для дальнейшей переработки и внутреннего использования.

Плетеукладчики на прокладке продуктопровода Западная Сибирь — Урал — Поволжье. Видна правильно защищенная труба

Фото: Дмитрий Минскер / РИА Новости

Так родился проект продуктопровода Западная Сибирь — Урал — Поволжье (ЗСУП). Правда, возникла одна проблема: в то время широкие фракции летучих углеводородов не умели гнать по трубам. Однако валюты хотелось, поэтому в 1981-1985 годах проект все-таки реализовали, проложив 1800 километров трубопровода, часть которого прошла по территории Башкирской АССР.

По условиям проекта трубу должны были заложить глубоко в землю, чтобы обеспечить и безопасность, и приемлемый температурный режим, причем как минимум в километре от населенных пунктов.

Но при проектировании участка ЗСУП в Башкирской АССР выходило, что село Средние Казаяки нужно было расселить в 1985 году

Трубу стали прокладывать, построенный участок сдали и даже испытали под высоким давлением, но вот расселить Средние Казаяки забыли. Перекладка трубы обошлась бы в 22 тысячи рублей — не самые большие деньги в масштабах государства. Но такой ход гарантированно лишал рабочих премий за экономию.

На волосок от взрыва

Чтобы как-то спасти ситуацию, забывчивые чиновники из правительства Башкирской АССР вышли с оправдательным письмом. В нем неисполнение решения Совмина СССР о расселении Средних Казаяков объясняли «угрозой ассимиляции сельского коренного населения в городах» и просили изменить проект, чтобы не допустить «этнической катастрофы башкирского народа».

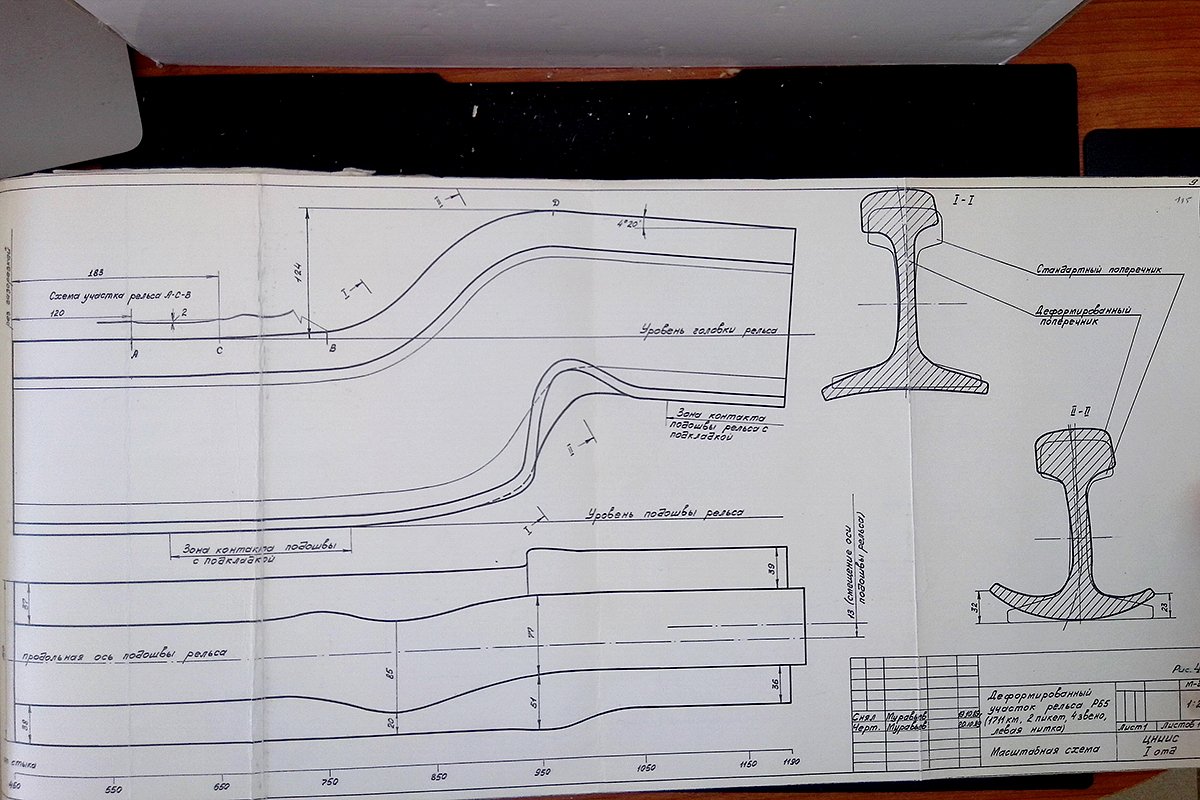

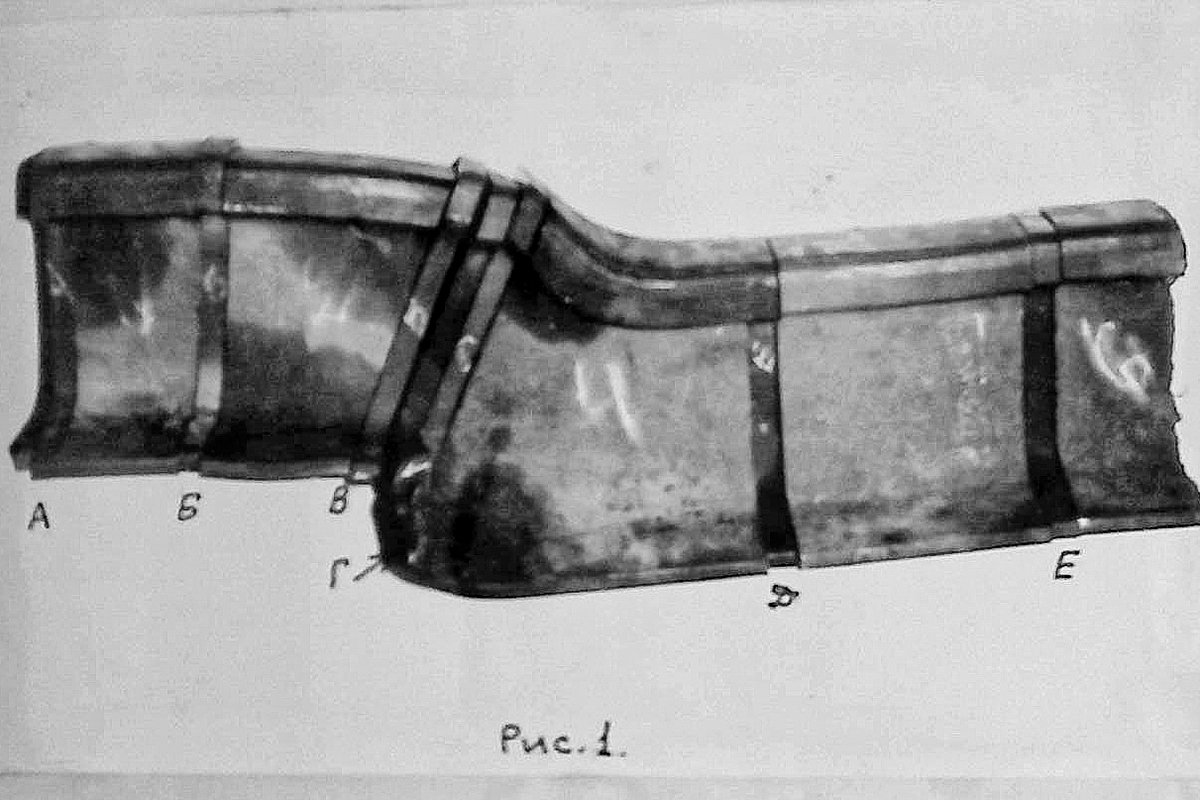

Но пока в высоких кабинетах решали, как поступить, и готовили новые планы, работяги поступили по-своему: из лучших побуждений они выкопали уже проложенную на западном склоне Змеиной горы трубу, прорыли новую траншею на восточном склоне и положили в нее старую трубу. При диаметре 720 миллиметров и толщине стенок 10 миллиметров она выдерживала давление в 72 атмосферы.

Однако ее выкапывали экскаваторами — и, конечно, задевали ковшами корпус

Как позже установит экспертиза, при ударе ковшом в стенке трубы образовалась косая, но тогда не сквозная трещина диаметром 18 микрон и длиной 22 миллиметра. Это тоньше человеческого волоса, диаметр которого — от 40 до 70 микрон.

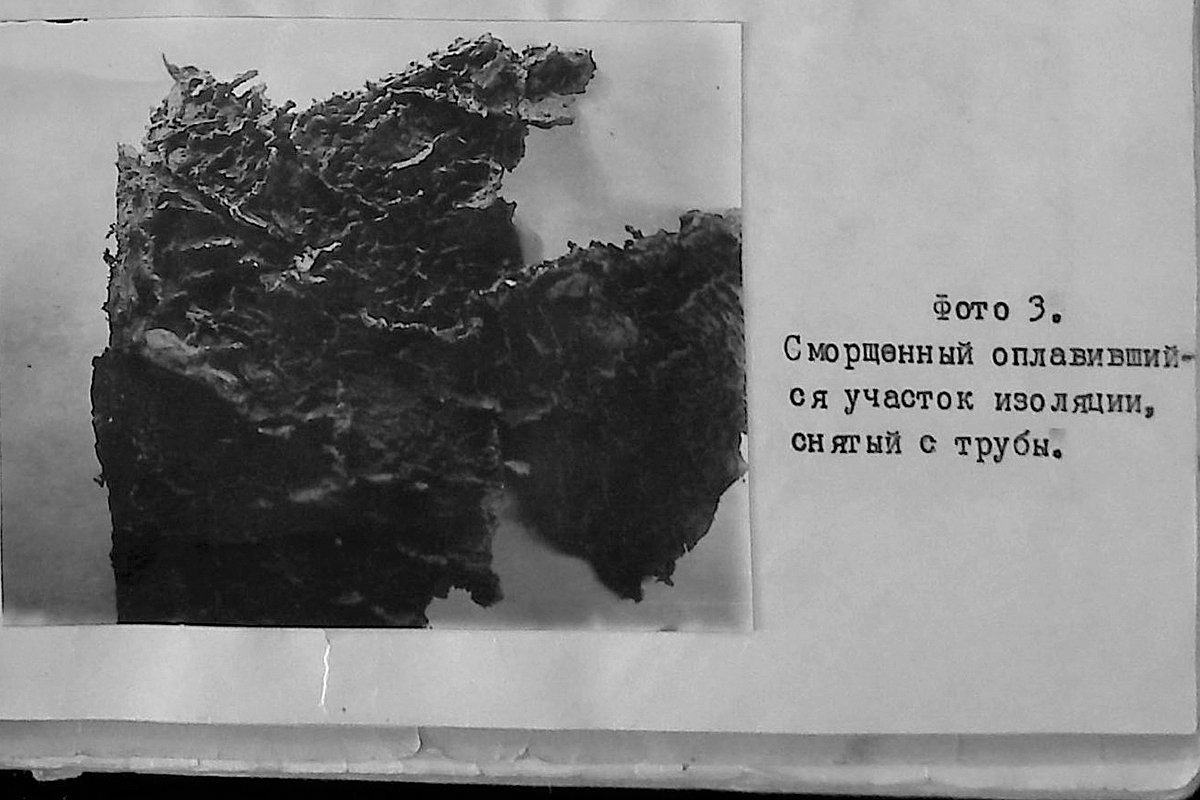

При этом после перекладки трубы ее никто не испытывал под высоким давлением, поскольку протокол испытания этого участка уже был подписан и сдан. Кроме того, по правилам труба должна быть заизолирована от водяной и электромагнитной коррозии, но по новому маршруту трактор-изолятор никак не мог пройти из-за крутого склона Змеиной горы.

Место разрыва трубы ЗСУП во время экспертизы в Москве

Фото: из материалов уголовного дела / Национальный архив Республики Башкортостан

Обматывать же трубы вручную тремя слоями пленки было дорого и долго, поэтому их закопали «голыми». Наконец, для безопасности трубопроводы укладывали на песчаную подушку, которая играла роль амортизатора. Но в районе Средних Казаяков на песке сэкономили, использовав вместо него старые автомобильные покрышки.

Все это было отступлением от предписанных правил — и руководство, вплоть до министра нефтегазовой промышленности СССР, все прекрасно понимало, хотя формально было не в курсе ситуации.

В итоге продуктопровод ЗСУП стал первым в Советском Союзе, по итогам прокладки которого не было выплачено ни одной премии

Кроме того, никого не наградили орденами и медалями, никто не получил почетных званий: даже в Советском Союзе на обнаруженные нарушения закрыть глаза было просто невозможно.

Смертельный туман

За первые три года эксплуатации продуктопровод Западная Сибирь — Урал — Поволжье 140 раз выходил из строя, а в районе Средних Казаяков прораб отправился под суд. Дело в том, что положенный абы как, причем на три метра выше допустимого, ЗСУП за два месяца вызвал разрушение железнодорожной насыпи. В итоге стратегическая Куйбышевская железная дорога на четверо суток остановила все движение, включая пассажирские поезда.

А в роковую ночь с 3 на 4 июня 1989 года, как установили эксперты НИИ МВД СССР, трещина продуктопровода размерами тоньше человеческого волоса внезапно активизировалась и за считаные секунды стала сквозной. Точную причину этого установить невозможно: не исключено, что к этому привела вибрация от проходившего грузового поезда, — отсутствие амортизирующей песчаной подушки под телом трубы могло дать такой результат в любую секунду.

Погибшие на месте происшествия

Фото: из материалов уголовного дела / Национальный архив Республики Башкортостан

При этом штатно широкие фракции летучих углеводородов текли в ней под давлением в 28 атмосфер. Обнаружив выход, они моментально устремились наружу через трещину, за доли секунды разорвав сталь, — прорыв оказался длиной 2 метра и шириной 50 сантиметров. В итоге давление в трубопроводе стало падать, но заметили это не сразу: ближайшая насосная станция, перекачивавшая углеводороды в трубе, находилась в 200 километрах.

За 10-12 минут, по расчетам экспертов, утекло около двух тысяч тонн попутного газа. При этом широкие фракции летучих углеводородов значительно тяжелее воздуха: они стали стекать со склона Змеиной горы вниз, к железнодорожной насыпи.

За это время по перегону прошли два грузовых поезда, но в них никто не заметил странный туман и не ощутил запах бензина

При этом смесь попутного газа с воздухом взрывоопасна далеко не всегда: если концентрация углеводородов меньше 15 процентов, то взрыва не будет, — пары просто загорятся и достаточно быстро выгорят. А часть паров в виде капель осядет на землю и на деревья, образовав огнеопасную пленку.

Но в ночь на 4 июня погода была безветренной, а температура воздуха составляла около 10 градусов: это способствовало и опасной концентрации в воздухе, и быстрому оседанию капель. Для взрыва нужна была малейшая искра, а то и статический разряд.

Тень Хиросимы

В 23 часа 9 минут 18 секунд по московскому времени 3 июня 1989 года электровоз ЧС-2 поезда №212 «Адлер — Новосибирск» вошел в облако газа, хорошо заметное невооруженным взглядом. Машинист даже успел передать дежурной по рации: «Вхожу в облако странного тумана высотой до пантографа [токосъемника]», — то есть высотой около пяти метров.

Через воздухозаборники смесь попала внутрь электровоза и заполнила рабочий отсек — на это потребовалось примерно десять секунд

За это время в облако вошел весь пассажирский состав №212 и большая часть встречного поезда №211. В какой-то момент смесь воздуха и попутного газа достигла электродвигателя — и искра его воспламенила.

Так произошел первый взрыв, который полностью разрушил электровоз: боковые стенки выгнуло наружу, кабину вынесло вперед, а детали разметало во все стороны. За это время взрывоопасная смесь заполнила вагоны обоих поездов, и одна из искр от первого взрыва воспламенила все облако.

Деформация рельса в месте центра взрыва. Эксперты установили, что конструкцию изогнул ударивший ее вагон

Фото: из материалов уголовного дела / Национальный архив Республики Башкортостан

В 23 часа 9 минут 33 секунды по московскому времени пять советских сейсмических станций зафиксировали на востоке Башкирской АССР землетрясение силой 3,5 балла: иначе говоря, мощность взрыва составила 7-9 килотонн по шкале тротилового эквивалента. Скорость распространения ударной волны составила 770 метров в секунду, что в два раза быстрее скорости звука, а давление по фронту ударной волны было около 70 килоджоулей. Это в пять раз меньше, чем было при ядерной бомбардировке Хиросимы в 1945 году, поэтому и радиус сплошных разрушений оказался меньшим — всего около 800 метров.

Но скачкообразное повышение температуры, в свою очередь, привело к загоранию капель углеводородов, осевших на большой площади. В итоге разрушения оказались сопоставимыми с ядерным взрывом.

«Имеются многочисленные жертвы»

Спустя считаные часы об ашинской трагедии заговорили во всем мире: мощный взрыв в Башкирской АССР зафиксировали не только советские сейсмостанции, а последовавшая за этим активность как на военных, так и на гражданских каналах связи не могла не привлечь внимания. Рано утром 4 июня ТАСС распространил официальное сообщение.

3 июня в 23 часа 14 минут по московскому времени на продуктопроводе сжиженного газа, в непосредственной близости от участка железной дороги Челябинск — Уфа в результате аварии возникла утечка газа. При прохождении двух встречных пассажирских поездов назначением Новосибирск — Адлер и Адлер — Новосибирск произошел взрыв большой силы и возгорание. Имеются многочисленные жертвы

Советские министры и руководители ведомств сразу же стали перекладывать ответственность друг на друга. Уже за первую неделю после трагедии поспешные расследования провели Министерство путей сообщения, Министерство нефтяной и газовой промышленности, а также трест «Нефтетрубопроводстрой». Причем выводы у всех были убедительными.

Чиновники Министерства путей сообщения СССР справедливо указывали на то, что газовщики-нефтяники не уведомили об аварии железную дорогу, поэтому движение поездов не было остановлено.

С другой стороны, в министерстве утверждали, что железная дорога не могла быть источником возгорания

Согласно этой версии, роковая искра с большой долей вероятности вылетела из костра школьников-туристов группы учительницы Охотниковой, которые на ночь остановились вблизи места происшествия. При этом в тексте выводов умело подтасовывались факты: например, на то, что стенки электровоза расперло изнутри, не указывалось вообще.

Эвакуация тел погибших

Фото: Борис Клипиницер / ТАСС

Зато чиновники всячески превозносили усилия железнодорожников по оказанию помощи пострадавшим: мол, 841 человек получил помощь в железнодорожных больницах в первые сутки после катастрофы. Это, мягко говоря, не соответствовало действительности и возмутило как родственников пострадавших, так и врачей, гражданских и военных.

С другой стороны, к чести министерства путей сообщения стоит отметить, что их государственные чиновники стали единственными, приехавшими и на панихиду, и на траурные мероприятия по погибшим в ашинской катастрофе. Кстати, среди выводов государственной комиссии министерства содержалась удивительная для того времени фраза.

С учетом широкого внимания общественности к произошедшей трагедии госкомиссия настоятельно рекомендует органам гоcударственной и советской власти широко освещать результаты расследования в открытой печати

«Мы наезжали тракторами и били экскаваторами»

Между тем трест «Нефтетрубопроводстрой» не менее убедительно доказывал, что причиной прорыва трубы продуктопровода Западная Сибирь — Урал — Поволжье стали многочисленные факты наезда на нее гусеничным трактором. Согласно версии треста, через продуктопровод стихийно организовали 12 несанкционированных переездов для строительной техники.

Проведя серию экспериментов, в тресте даже назвали марку и модель виновника — гусеничное транспортное средство АТС-59. Заодно при помощи экспериментов представители «Нефтетрубопроводстроя» убедительно доказали, что ковшом экскаватора нанести роковую трещину трубе было невозможно.

Грубые нарушения эксплуатации принятого госкомиссией продуктопровода стали причиной огромной трагедии

Чиновники министерства нефтяной и газовой промышленности не менее убедительно доказывали, что трубопровод ЗСУП был сдан с многочисленными недоделками: впечатляло даже простое перечисление всех случившихся на нем аварий.

В итоге следствие, изучив все материалы, назначило собственные экспертизы и выявило огромнейшее количество нарушений как при проектировании, так и при строительстве ЗСУП.

Мы проверяли и перепроверяли все версии, выдвинутые строителями, эксплуатантами и железнодорожниками. Наезжали [на трубу] тракторами, били экскаваторами, укладывали в котлованы и вынимали оттуда. И постепенно опровергли все версии, кроме одной: повреждения нанесены обратным ковшом японского экскаватора КАТО, который использовался при прокладке трубопровода

Через полгода обвинения были предъявлены двум десяткам человек — от замминистра и директора НИИ до мастера, начальника участка и экскаваторщика.

Отброшенный взрывом вагон. Видны сорванные взрывом рельсы

Фото: Валентин Кузьмин / ТАСС

В ходе изучения документов удалось установить дату и время совершения преступления — период с 4 по 14 октября 1985 года. Именно в это время строители самостоятельно откопали принятую трубу в районе села Средние Казаяки и переложили ее на новое место без всяких чертежей и планов.

Президентская милость

Большинству обвиняемых по делу об ашинской катастрофе невероятно повезло: в 1987 году в СССР была провозглашена амнистия в честь 70-летия Великой Октябрьской социалистической революции — для совершивших нетяжкие преступления и получивших государственные награды.

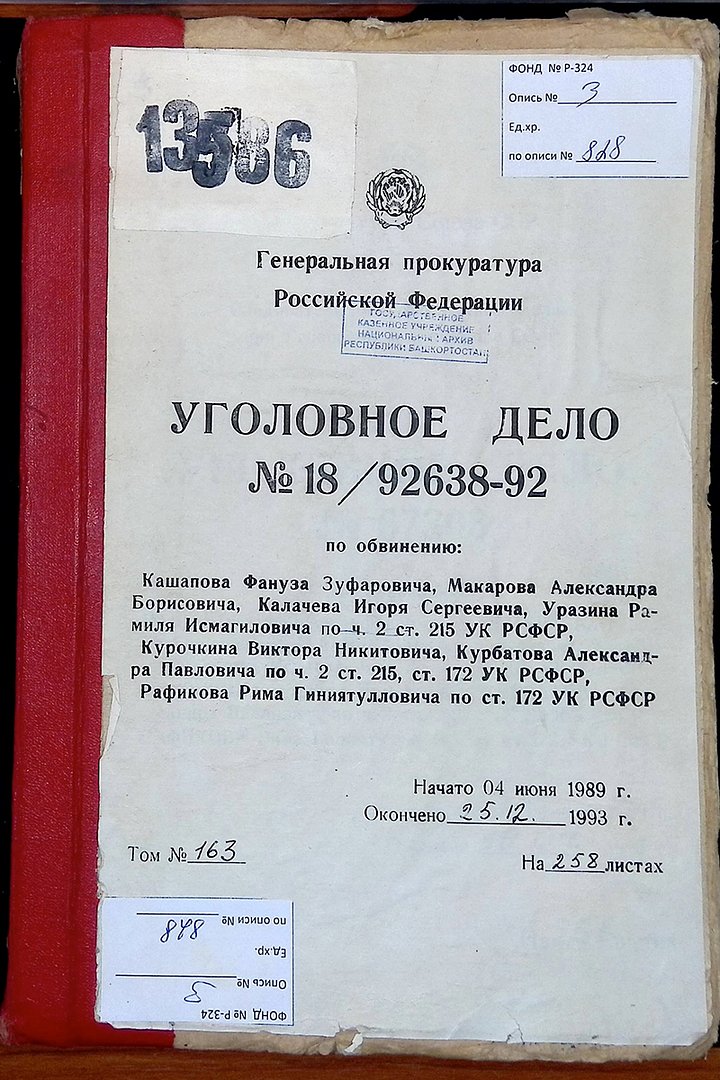

Так фигуранты юридически оказались неподсудны и на процессе давали показания как свидетели. В итоге за смерть нескольких сотен человек к уголовной ответственности привлекли семь человек: от начальника участка и начальника строительно-монтажного управления до начальника ремонтной базы.

Собственно, именно эти строители самовольно выкапывали и перекладывали трубу

Однако такой исход вызвал гнев у родственников пострадавших — они хотели, чтобы в назидание другим под суд пошли руководители вплоть до председателя госкомиссии, принявшей в эксплуатацию продуктопровод Западная Сибирь — Урал — Поволжье.

Поэтому судебный процесс оказался весьма жарким: он начался 25 августа 1991 года — сразу после августовского путча, и все потерпевшие утверждали, что следствие сговорилось с чиновниками, а сложные математические расчеты и экспертизы были не очень убедительными. Из-за непубличности правосудия в СССР эксперты привыкли, что им верят.

Фото: из материалов уголовного дела / Национальный архив Республики Башкортостан

В декабре 1991 года Верховный суд РСФСР отправил дело на доследование с формулировкой «недостаточно полно исследованы обстоятельства дела». Протест прокуратуры был отклонен, и осенью 1992 года расследование возобновилось. Дело вновь направили в суд в июне 1994 года, причем процесс проходил уже в Верховном суде Башкирии.

Круг обвиняемых не изменился, но число погибших сократилось до 573, а число пострадавших с 813 выживших сократилось до 623 госпитализированных. Те, кто не попал в больницу, не были признаны потерпевшими.

Приговор был оглашен 7 июня 1995 года, и четверо подсудимых сразу попали под амнистию в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне

Еще одного подсудимого суд оправдал полностью, и лишь двое обвиняемых получили приговоры: начальник линейной инженерно-технической службы Александр Курбатов и начальник СМУ-1 Виктор Курочкин, управление которого прокладывало трубы.

Суд счел, что именно они должны были контролировать правильность и качество всех работ на участке нефтепродуктопровода ЗСУП под Ашой. Курбатова и Курочкина приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении с отсрочкой приговора на два года.

Оба осужденных обжаловали приговор, но в 1997 году кассация оставила его без изменений

После этого они подали прошение о помиловании на имя президента Башкирии Муртазы Рахимова, но он в октябре 1997 года отказал им, о чем сообщалось достаточно широко. Правда, уже 8 декабря 1997 года Рахимов без громких слов и официальных объявлений помиловал Курбатова и Курочкина. Все-таки Башкирия — республика нефтяников.

***

Сразу после трагедии под Ашой билеты на поезда в Советском Союзе стали продавать по паспорту, создавая списки всех пассажиров. Через год после катастрофы на месте трагедии открыли монумент, в его подножии захоронили 327 урн с прахом погибших — тех, кого не опознали или не востребовали родственники.

Это было сделано с соблюдением всех традиций, но большинство пострадавших узнали о церемонии только после ее окончания, что, конечно же, вызвало у них недовольство. К тому же решение формально выносил следователь, а они хотели общественного обсуждения.

Временный памятник жертвам ашинской катастрофы

Фото: из материалов ЦК компартии Башкирской АССР / Национальный архив Республики Башкортостан

У Змеиной горы специально для удобства родных открыли остановочный пункт «1710 километр» — прямо напротив мемориала. Но электрички останавливаются там всего два раза в сутки — в 5:00 и 19:00. От дороги Уфа — Аша к мемориалу сделано асфальтированное ответвление со стоянкой в конце.

Ученые говорят, что человек не может поседеть на глазах — пигмент из волос выходит постепенно. Но при мне в вагоны на площадке опознания погибших зашел мужчина — высокий, статный, с черными как смола волосами. Он искал жену и двоих детей, которых отправил в отпуск. Когда десять минут спустя этот мужчина вышел из вагонов, я не узнал его — он был практически белым

По приказу министерства путей сообщения, который не был отменен, проходящие поезда в память о катастрофе должны давать протяжный гудок, но за то время, что корреспондент «Ленты.ру» стоял у монумента и ходил по месту аварии, ни один из восьми прошедших составов гудка не дал, хотя посетитель у мемориала виден издалека.

Редакция «Ленты.ру» выражает благодарность за помощь в подготовке материала заместителю председателя Верховного суда Республики Башкортостан Явдату Идрисову, директору Национального архива Республики Башкортостан (НАРБ) Галею Хайритдинову, главному хранителю фондов НАРБ Светлане Грищенко и сотрудникам архива.