«Русские дрались настойчиво и упорно» Легендарная оборона Брестской крепости вошла в историю. Как эта битва привела врага в ужас?

00:01, 19 февраля 2025В 2025 году Россия отмечает 80-летие окончания Великой Отечественной войны. В самом ее начале первой преградой на пути гитлеровских войск стал гарнизон Брестской крепости, оказавший врагу отчаянное сопротивление. Почему подвиг ее защитников долгие годы оставался малоизвестным? Почему герой ее обороны после войны был изгоем и кто помог вернуть ему доброе имя? Как долго сражались последние защитники Брестской крепости и что потом с ними стало? «Лента.ру» в рамках проекта «Победа» вспоминает ход событий.

***

В 1995 году к 50-летию Победы в России сняли художественный фильм режиссера Андрея Малюкова «Я — русский солдат», экранизацию опубликованной за 21 год до этого повести Бориса Васильева «В списках не значился». Картина начинается так: 21 июня 1941 года выпускник военного училища лейтенант Николай Плужников приезжает к месту прохождения службы — в Брест. Поскольку дело было вечером, сообщение новому начальству о своем прибытии он откладывает на следующий день.

Но завтра, как гласит название другого фильма и другой повести Васильева, была война.

Молодому командиру пришлось участвовать в отражении внезапного нападения немцев на приграничный гарнизон, хотя его даже не успели зачислить в списки личного состава. Дальше в картине жестко, подробно и убедительно показано, через какие испытания и ужасы прошел Плужников вместе с остальными защитниками Брестской крепости и как смятение и паника первых дней войны сменились отчаянным сопротивлением.

Этот незаслуженно забытый фильм отличается от других кинолент на ту же тему не столько героическим пафосом, сколько обращением к внутреннему миру человека: как он реагирует на внезапно нахлынувшую катастрофу, как меняется под ее воздействием.

Ведь всякая война, как любой катаклизм, может человека сломать, а может, наоборот, закалить

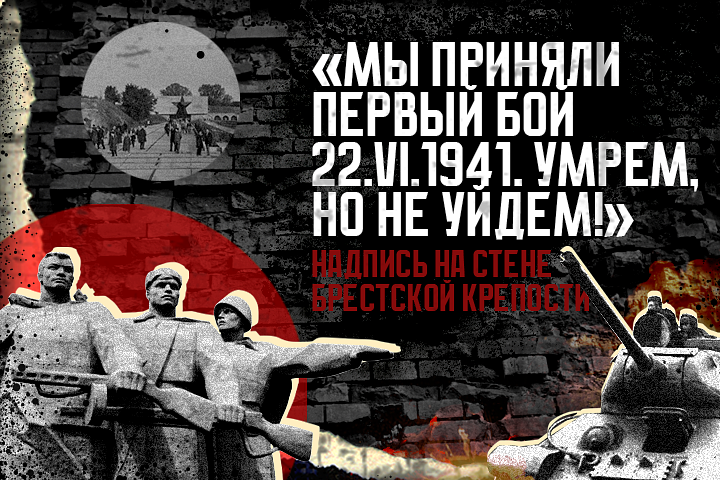

История обороны Брестской крепости в 1941 году (в сентябре 1939 года от немцев ее защищали поляки) — наглядное тому подтверждение. Это не история какого-либо организованного сопротивления — в масштабах всего гарнизона после первых дней войны его по сути и не было, — а история беспримерного мужества, отваги и стойкости обреченных людей в невыносимых обстоятельствах.

Брестская оборона стала первым сражением Великой Отечественной, после которого наиболее дальновидные гитлеровские стратеги начали догадываться, что вряд ли все пойдет так, как они планировали, что война не станет для них легкой прогулкой, а будет долгой, кровавой и ожесточенной мясорубкой.

Летописец подвига

Сейчас принято считать, что впервые о подвиге защитников Брестской крепости рассказал писатель-фронтовик Сергей Смирнов. Это и так, и не совсем так.

Как ни парадоксально, впервые в нашей стране об этом стало широко известно из официального вражеского признания. 23 марта 1942 года вблизи Орла после разгрома советскими войсками 45-й пехотной дивизии вермахта был захвачен ее штабной архив. В числе прочих документов нашлось боевое донесение о занятии Брест-Литовска, в котором командир дивизии генерал Фриц Шлипер докладывал о боях за Брестскую крепость летом 1941 года. В нем, в частности, говорилось:

...Наступление на крепость, в которой сидит отважный защитник, стоит много крови. Эта простая истина еще раз доказана при взятии Брестской крепости. Русские в Брест-Литовске дрались исключительно настойчиво и упорно, они показали превосходную выучку пехоты и доказали замечательную волю к сопротивлению

Почти через год после начала Великой Отечественной и боев за Брестскую крепость, 21 июня 1942 года, выдержки из этого донесения были опубликованы в газете «Красная звезда» в статье «Год назад тому в Бресте». Ее текст начинался констатацией очевидного факта:

Ходом событий фашистская пропаганда давно уже отучена от былого бахвальства. Теперь борьба с Красной армией уже не преподносится геббельсовскими борзописцами как увеселительная прогулка по русским просторам

После освобождения Бреста в июле 1944 года крепость лежала в руинах.

«Эти груды развалин были полны сурового величия, словно в них до сих пор жил несломленный дух павших борцов 1941 года, — вспоминал писатель Сергей Смирнов. — Угрюмые камни, местами уже поросшие травой и кустарником, избитые и выщербленные пулями и осколками, казалось, впитали в себя огонь и кровь былого сражения, и людям, бродившим среди развалин крепости, невольно приходила на ум мысль о том, как много видели эти камни и как много сумели бы рассказать, если бы произошло чудо и они смогли заговорить».

Когда закончилась война, в Бресте наряду с восстановительными работами велись первые исследования о сопротивлении защитников крепости в 1941 году. Поначалу они имели ограниченный характер, обычно замыкаясь на уровне обычных краеведческих изысканий. Тем не менее именно местные мемориальные исследования создали фундамент для последующего изучения этой темы, которая, как потом быстро выяснилось, оказалась воистину необъятной. В 1948 году в журнале «Огонек» был опубликован очерк писателя Михаила Златогорова о Брестской крепости.

Как признавался потом Сергей Смирнов в предисловии к своей книге «Брестская крепость», именно очерк Златогорова подвигнул его заняться этой темой. Огромная заслуга Смирнова состоит в том, что благодаря его таланту, пробивному характеру и настойчивости о подвиге героев Брестской крепости узнала в годы оттепели вся страна.

Сегодня проделанную писателем титаническую работу назвали бы резонансным журналистским расследованием

После смерти Сталина, в середине 1950-х годов, вышли книги «Крепость над Бугом» и «В поисках героев Брестской крепости». Сам автор сделал все, чтобы восстановить справедливость по отношению к ее выжившим защитникам

К ним Смирнов обратился с открытым письмом:

«Дорогие друзья! (…) Десять лет назад Брестская крепость лежала в забытых заброшенных развалинах, а вы — ее герои-защитники — не только были безвестными, но как люди, в большинстве своем прошедшие через гитлеровский плен, встречали обидное недоверие к себе, а порой испытывали и прямые несправедливости…»

Путь героя

Одним из таким незаслуженно забытых героев обороны Брестской крепости был Петр Михайлович Гаврилов. История его жизни могла бы стать основой добротного биографического фильма или даже сериала. Гаврилов родился в семье крещеных татар (кряшенов) в 1900 году. Он был кадровым военным, участвовал в Гражданской и советско-финской войнах.

В июне 1941 года в звании майора Петр Михайлович командовал 44-м стрелковым полком 42-й стрелковой дивизии. После атаки вермахта на Брестскую крепость Гаврилов возглавил оборону Восточного форта, собрав под своим командованием разрозненные группы бойцов из разных подразделений 333-го и 125-го стрелковых полков численностью до 400 человек.

Гаврилов имел возможность вывести людей из форта на прорыв, но не сделал этого. Как поясняют современных исследователи, на то у него имелись две веские причины. Во-первых, защитники Восточного форта оказались отрезанными от внешнего мира. Не зная, что происходило на самом деле, они надеялись на деблокирующий контрудар советских войск. Во-вторых, Гаврилов не мог бросить в форте раненых, оружие, имущество и, наконец, боевое знамя.

В своих мемуарах Гаврилов писал, что немцы пытались штурмом овладеть фортом, забросав его защитников шашками с ядовитым газом. 29 июня 1941 года после жестокого авианалета с применением двухтонной фугасной бомбы произошла детонация боеприпасов, и на следующий день Восточный форт пал.

По официальной версии, Гаврилов вместе в несколькими бойцами до 23 июля скрывался в подземельях, пока в полубессознательном состоянии не попал в плен. Но современный военный историк Ростислав Алиев указывает, что немецкие архивы не подтверждают пленения Гаврилова именно 23 июля. Алиев осторожно предполагает, что майор мог вырваться из форта еще до его взятия, а в плену назваться чужим именем, что тогда было весьма распространенным явлением.

После освобождения из плена в 1945 году Гаврилова отправили в фильтрационный лагерь на Дальнем Востоке, где его досконально проверяли сотрудники СМЕРШ. Спустя полтора года его выпустили на свободу, но лишили офицерского звания и всех наград, а заодно исключили из партии за утрату партбилета. В родном селе бывшего майора встретили настороженно и недружелюбно. В позднесталинское время бывшие военнопленные считались предателями и несли на себе несмываемое клеймо позора. Как вспоминал Гаврилов, односельчане на улице нередко кидали ему в спину гнилую картошку.

В результате Петр Михайлович был вынужден уехать сначала в ближайший город, где устроился на фабрику, а спустя год — в Краснодар. Но и там как бывшему военнопленному ему поначалу удалось устроиться только золотарем — чернорабочим по расчистке уличных выгребных ям. И только потом друзья-фронтовики с трудом нашли ему подходящее место на заводе.

Личная жизнь Гаврилова была отдельной драмой. Свою первую семью, жену Екатерину и приемного сына Николая, потерявшуюся в суматохе первых дней обороны Брестской крепости, Гаврилов считал погибшей. После войны он сошелся с Марией — женщиной, которая в годы войны тоже потеряла близких.

В 1956 году во время поездки в Брест на очередную встречу однополчан Гаврилов случайно узнал, что Екатерина и Николай живы

Летом 1941 года они, как и другие члены семей советских военнослужащих, попали в плен, но смогли сбежать. В 1952 году Екатерину разбил паралич, она жила в захолустном доме инвалидов в Ивано-Франковской области Украинской ССР. Николай служил в армии. Петр Михайлович и его вторая жена забрали Екатерину к себе, но в декабре 1956 года она умерла, так и не дождавшись демобилизации сына.

После выхода книг Сергея Смирнова и особенно после премьеры фильма «Бессмертный гарнизон» Петр Гаврилов наконец-таки добился справедливости. Недавний изгой стал героем. По ходатайству Смирнова его не только реабилитировали, восстановили в воинском звании и в партии, но и присвоили ему в январе 1957 года звание Героя Советского Союза.

После этого Гаврилов перебрался из своей убогой лачуги на окраине Краснодара в новую трехкомнатную квартиру. Он регулярно давал интервью и ездил по стране с рассказами о войне, а в 1975 году выпустил книгу «Сражается крепость». Петр Михайлович умер в январе 1979 года. Согласно завещанию его с воинскими почестями похоронили на Гарнизонном кладбище в Бресте, а улицу Светлую в Краснодаре, где в последние годы жил Гаврилов, переименовали в его честь.

Забытые имена

Теперь уже трудно сказать, сколько было таких же, как Гаврилов, фронтовиков, которым не довелось встретить своего писателя Смирнова. В октябре 2024 года в историческом журнале «Родина» вышла статья уже упоминавшегося военного историка Ростислава Алиева. Проанализировав новые данные из военных архивов Германии и сравнив их с прежними исследованиями, автор обнародовал имена ранее почти неизвестных героев Брестской крепости.

Это уроженец Дагестана, командир 2-й огневой батареи 393-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона 42-й стрелковой дивизии, располагавшегося в Восточном форту, лейтенант Баганд Зульпукаров. Вместе с ним сражались четверо его подчиненных, из которых удалось выяснить имена троих: рядовые Алексей Коломиец и Василий Емельянов, а также старший сержант Василий Рычков.

Алиев в своей публикации называет имена и других защитников Брестской крепости. Это заместитель политрука 98-го отдельного дивизиона противотанковых орудий Григорий Деревянко, младший лейтенант Иван Лутошкин, старший сержант Михаил Комаров и рядовой Иван Степаненко из 333-го стрелкового полка. Их взяли в плен на развалинах Брестской крепости в конце июля и в начале августа 1941 года.

Все эти люди погибли в немецком плену и до сих пор не имеют никаких государственных наград

Обороны Брестской крепости в 1941 году до сих пор не изучена до конца, в ней по сей день немало загадок и белых пятен. Чтобы восстановить историческую справедливость, необходимо рассекретить соответствующие документы, наладить сотрудничество с немецкими архивами, где хранятся документы вермахта, и продолжать активные исследования, в том числе с использованием новейших достижений науки и техники.

***

Главный герой повести «В списках не значился» и фильма «Я — русский солдат» Николай Плужников после подавления немцами последних очагов организованного сопротивления в июле-августе 1941 года остался один. Его любимую женщину, беременную еврейку Мирру, жестоко убили полицаи при попытке выбраться из руин цитадели. Николай продержался в казематах Брестской крепости несколько месяцев, периодически совершая дерзкие вылазки.

По мнению современных историков, Плужников имел реальные прототипы

Первым был 19-летний боец 33-го отдельного инженерного полка, уроженец Одесской области рядовой Василий Черевиченко, взятый в плен 24 января 1942 года. Вторым — призванный из Киева 26-летний рядовой Сергей Яковенко, захваченный немцами на руинах Брестской крепости 13 апреля 1942 года.

Оба они не выжили в плену: Яковенко расстреляли 16 июня 1942 года при попытке к бегству, а Черевиченко погиб в немецком концлагере 15 февраля 1943 года. Больше о них ничего не известно, в списках защитников Брестской крепости они не значатся.

***

За долгое время пребывания в темных и сырых помещениях под развалинами крепости молодой лейтенант Плужников превратился в седого и ослепшего старика, который едва держался на ногах. Уже зимой, после разгрома немцев под Москвой, к нему в подвал спустился бывший ресторанный скрипач, испуганный еврей из гетто, семье которого и ему самому гитлеровцы угрожали расправой, если он не уговорит Плужникова сдаться.

Выход Николая из подземелья навстречу смерти подобен восхождению Спасителя на Голгофу, только вместо римских легионеров его встретили немецкие солдаты и офицеры, потрясенные мужеством несломленного русского воина. Всего за несколько военных месяцев с лейтенантом произошло невероятное преображение.

Финал фильма «Я — русский солдат»

Из вчерашнего наивного школьника, фанатично повторявшего заученные догмы советской пропаганды, Плужников превратился в настоящего страстотерпца: с длинными седыми волосами, больной и слепой, но сохранивший свой внутренний стержень. Совершая свой последний подвиг ради спасения других людей, он произносит:

Крепость не пала: она просто истекла кровью.

Я последняя ее капля