Третий фронт. Советские художники и карикатуристы вдохновляли народ на победу в Великой Отечественной войне. Как им это удавалось?

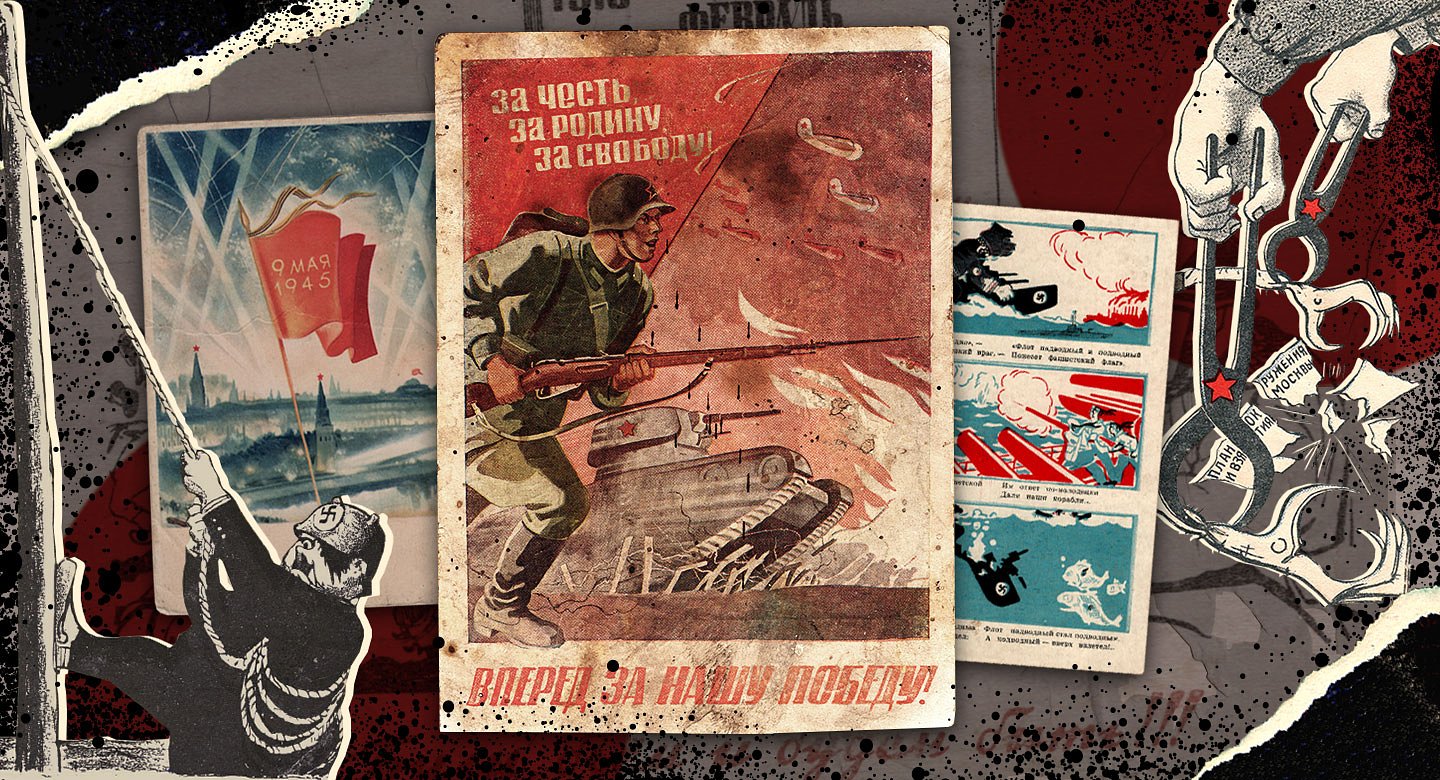

15:17, 25 апреля 2025Во время Великой Отечественной войны советскую пропаганду называли «третьим фронтом». Ее главной целью было сплотить народ против общего врага, и она ее выполнила блестяще. С первых дней войны советская пропаганда стала мощным и одновременно очень гибким психологическим оружием в борьбе с фашизмом. Наиболее доступным, ярким и эмоциональным средством агитации и пропаганды был плакат. Как художники вдохновляли советских людей на героический труд и боевой подвиг в годы Великой Отечественной войны, читайте в материале «Ленты.ру».

«Горы, реки, леса и долины мы за зверем фашистский пройдем»

Пропаганда является мощным методом влияния на сознание людей. Как показывает мировая история, с помощью умелой и последовательной пропаганды можно сформировать общественное мнение любого толка. Сегодня, в условиях активного ведения информационной войны всеми государствами, понимание этого факта особенно актуально.

В предвоенные годы гитлеровская пропаганда справедливо считалась наиболее изощренной и эффективной — недаром же фашистам удалось заморочить головы миллионам людей. Во время Великой Отечественной с влиянием немецкой пропаганды напрямую столкнулся и советский народ. Целью ее было внушить противнику идею превосходства и непобедимости Великого рейха, бесперспективность и пагубность любого сопротивления, а также разобщить народы и социальные группы СССР и натравить их друг на друга.

Противостоять этому должна была советская и коммунистическая идейно-воспитательная работа, пропаганда и агитация, в чем за годы советской власти был тоже накоплен значительный опыт. Во время Второй мировой войны советскую пропаганду справедливо называли третьим фронтом.

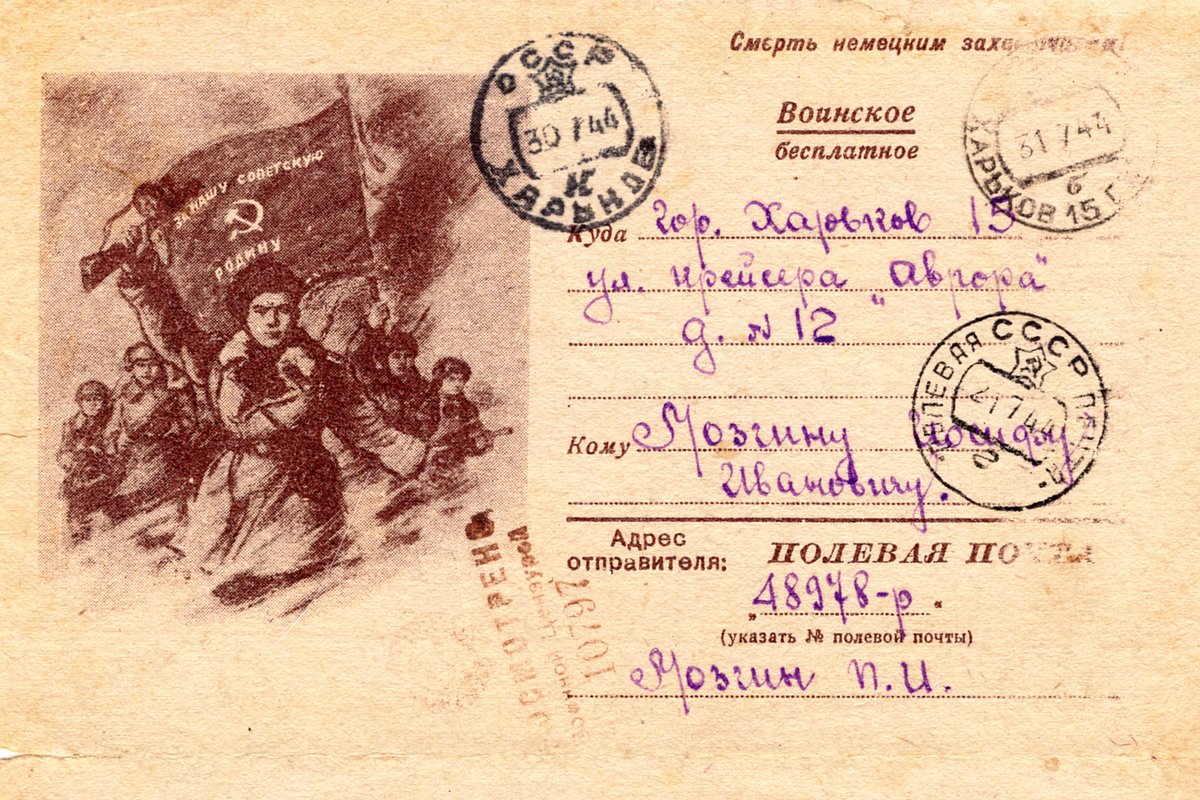

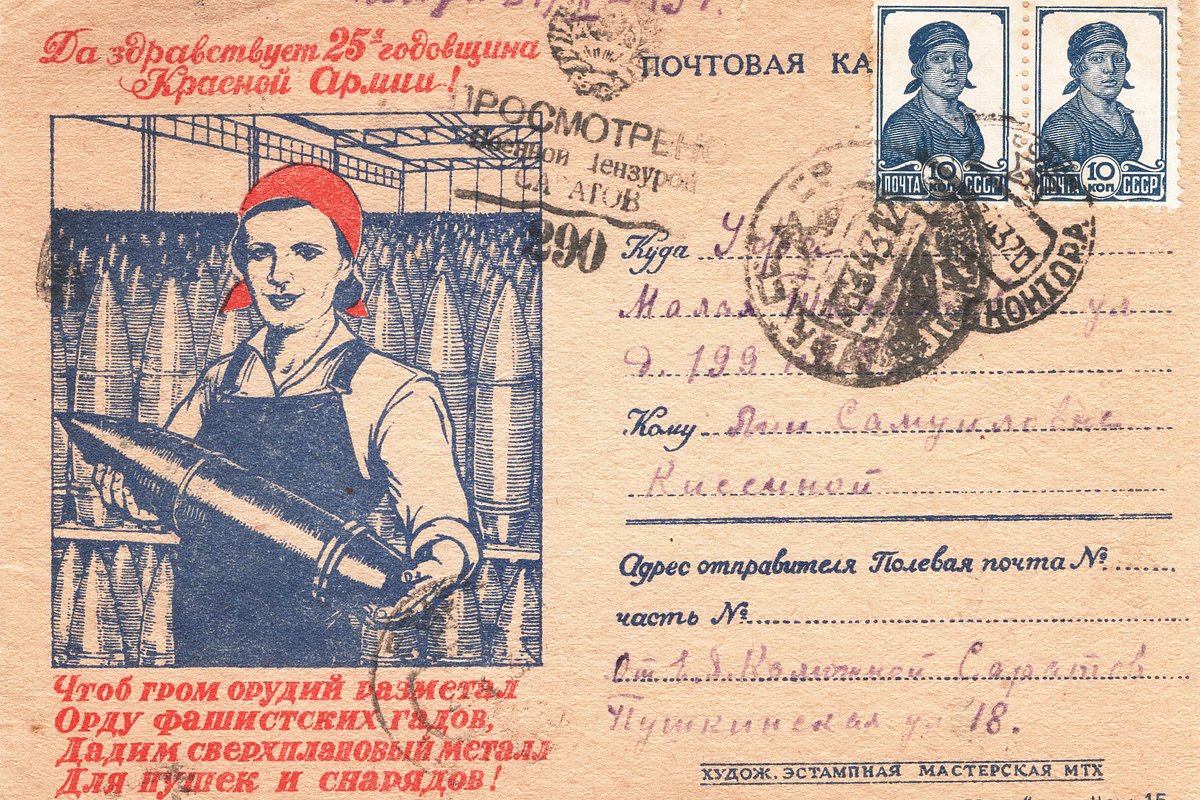

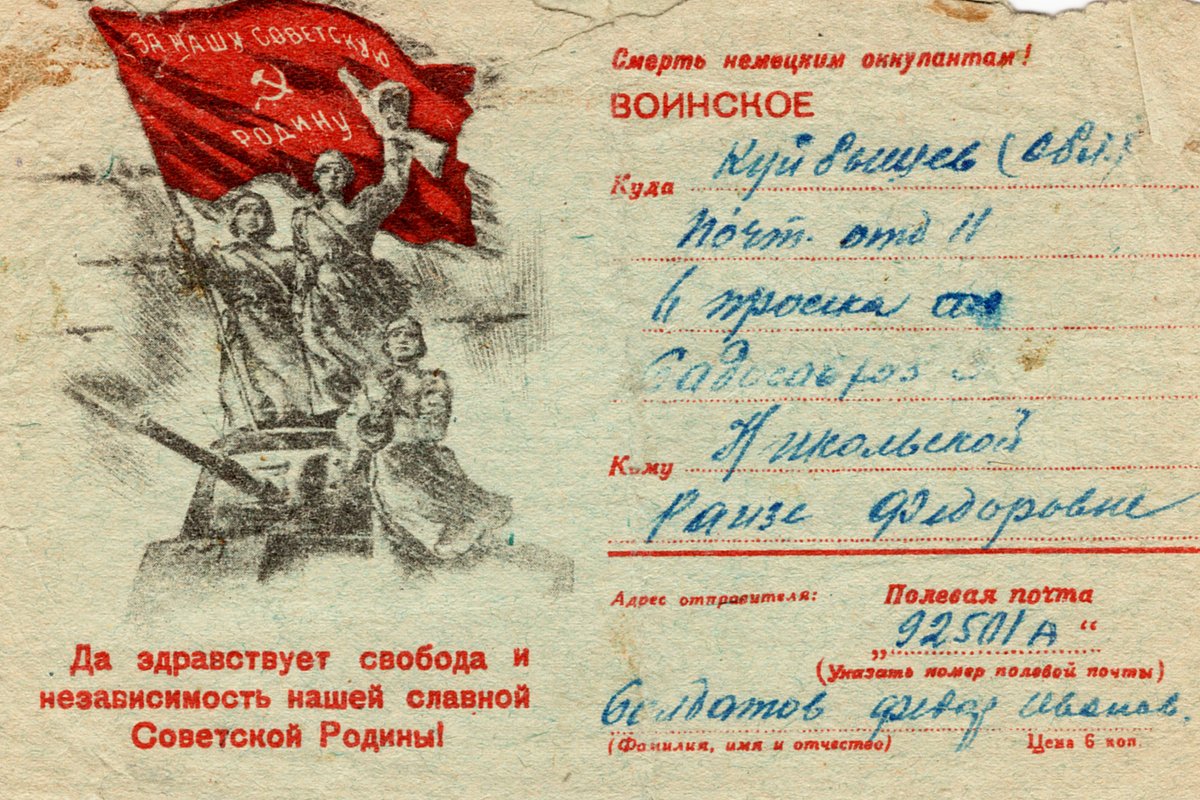

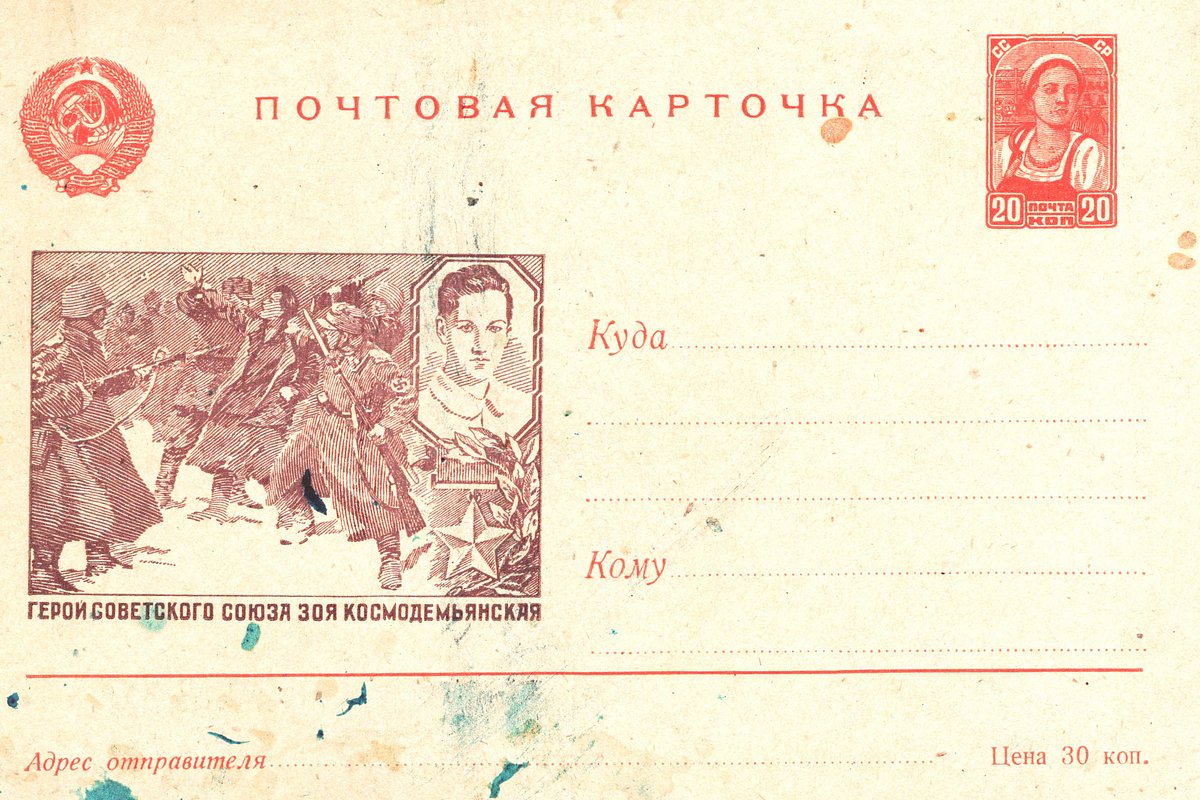

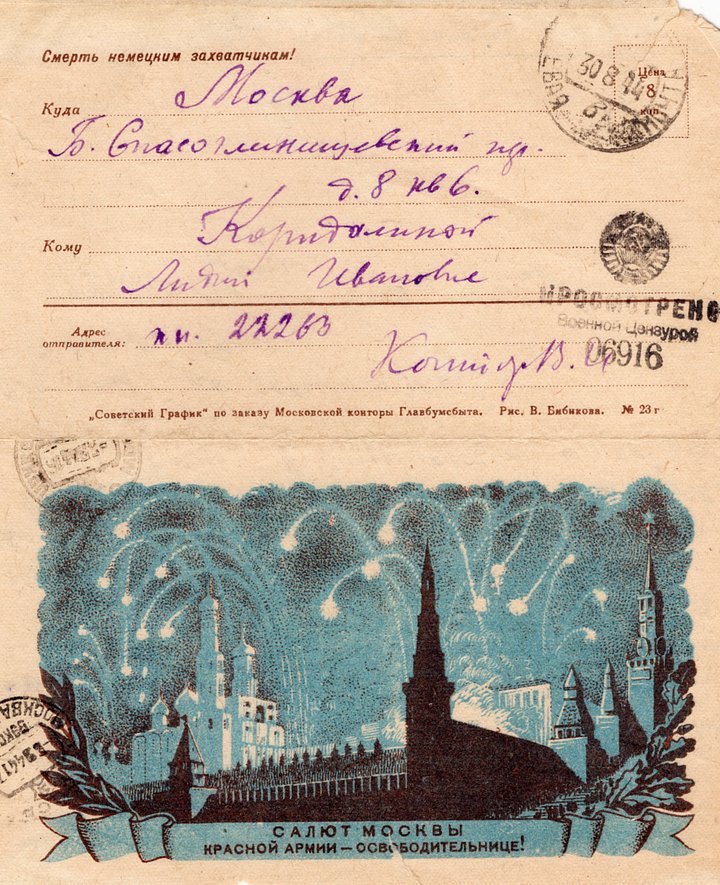

Фронтовая почта, 1941 год

Из собрания Петра Каменченко, «Лента.ру»

Из всех стран, участвовавших во Второй мировой войне, именно Германия и СССР были в наибольшей степени идеологизированы. Но советская пропаганда оказалась более гибкой.

Чтобы сплотить народ против общего врага, в СССР отказались от многих существовавших до тех пор идеологических установок в отношении религии, истории страны и идеи мировой революции.

Война с Германией характеризовалась уже не как классовая, а как всенародная — Отечественная

И это сыграло важнейшую роль во внедрении в сознание советских людей необходимости полной самоотдачи и перестройки всей жизни на военный лад. Пропаганда поднимала боевой дух советских воинов, заставляла их мужественнее сражаться, а тыл — работать на пределе сил.

Для наиболее эффективного ведения патриотической идейно-воспитательной работы изменилось отношение власти и партии к интеллигенции и представителям культуры. Был задействован весь культурный потенциал страны: печать, радио, кинематограф, литература, музыка, живопись.

Положение на фронтах быстро менялось, и пропаганде приходилось быть гибкой, менять темы и курс, подстраиваться под ситуацию на фронтах и внешнюю политику страны. Самыми быстрыми и популярными пропагандистскими средствами стали советские плакаты и листовки.

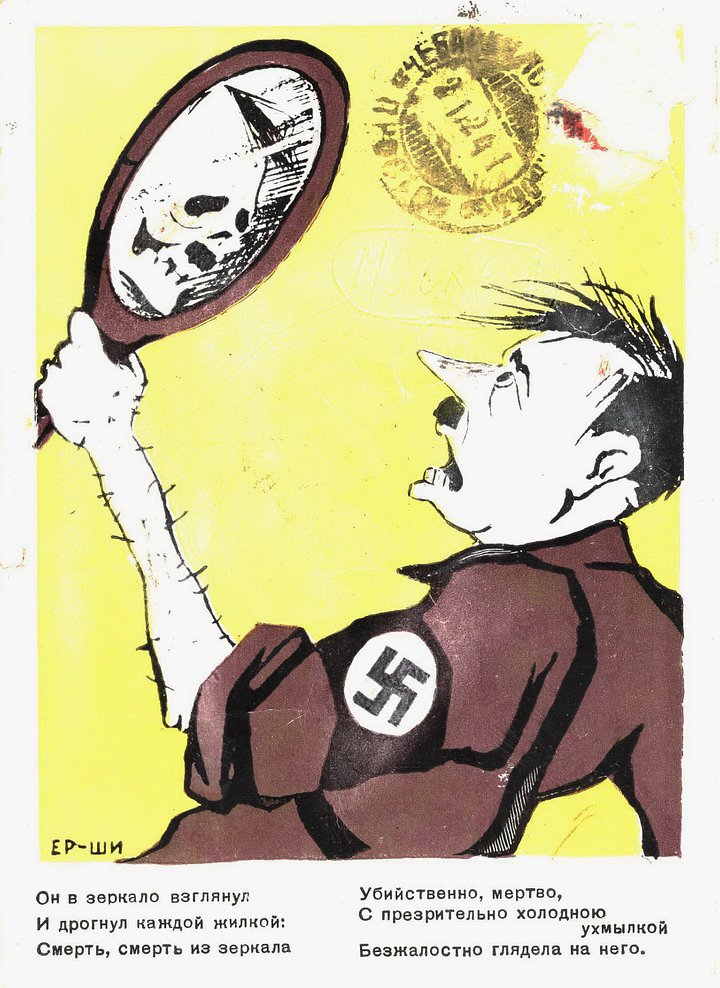

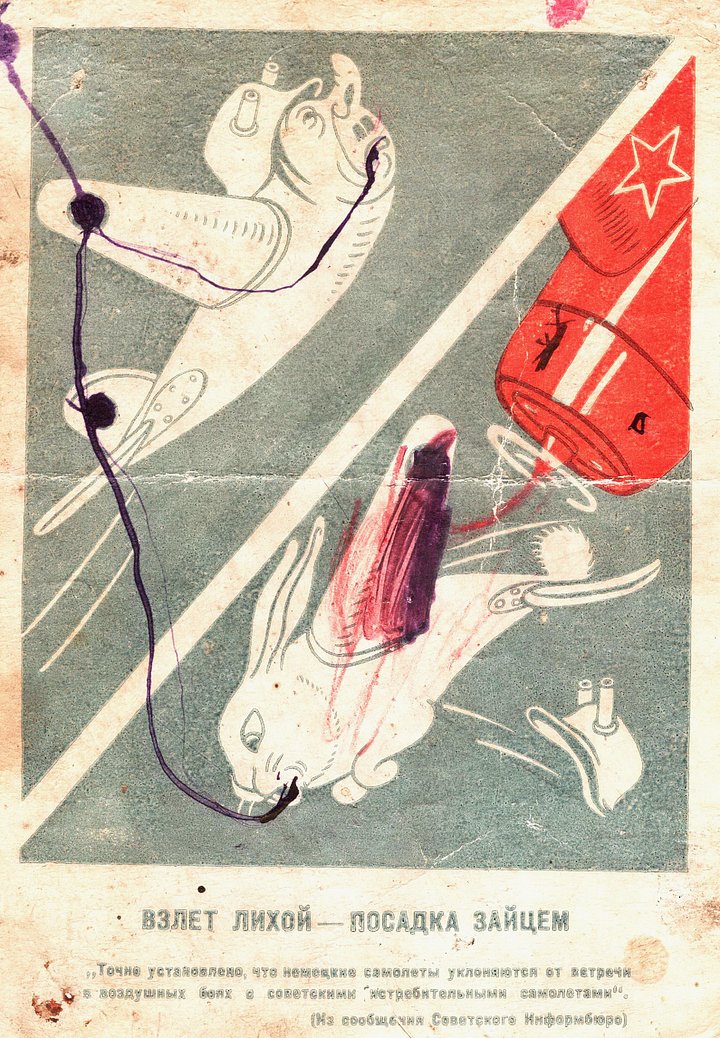

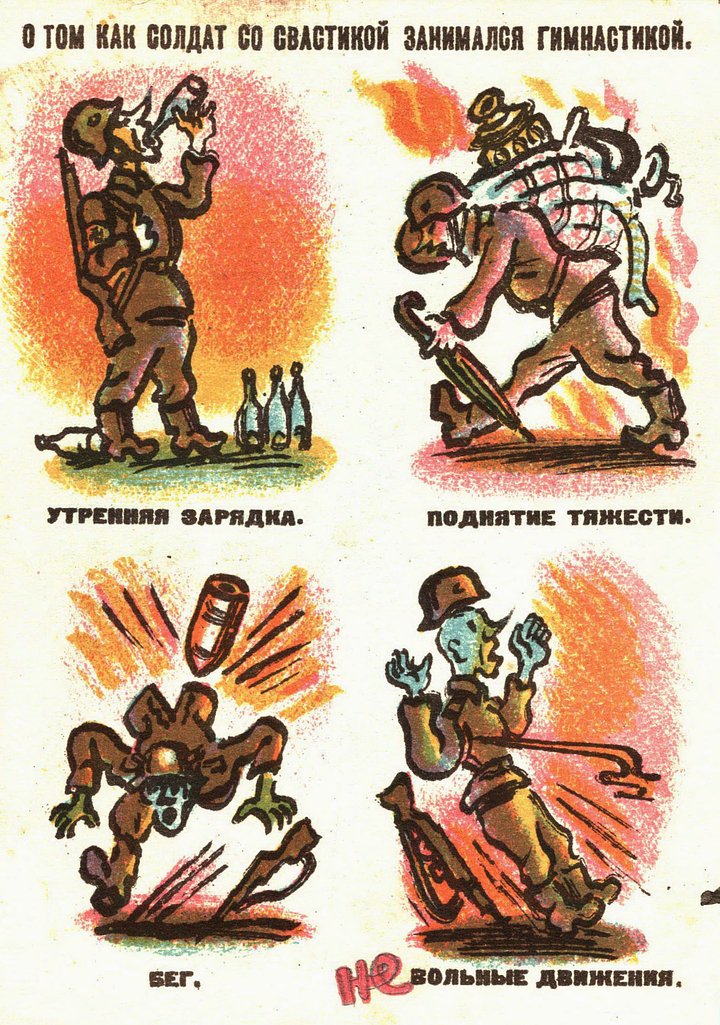

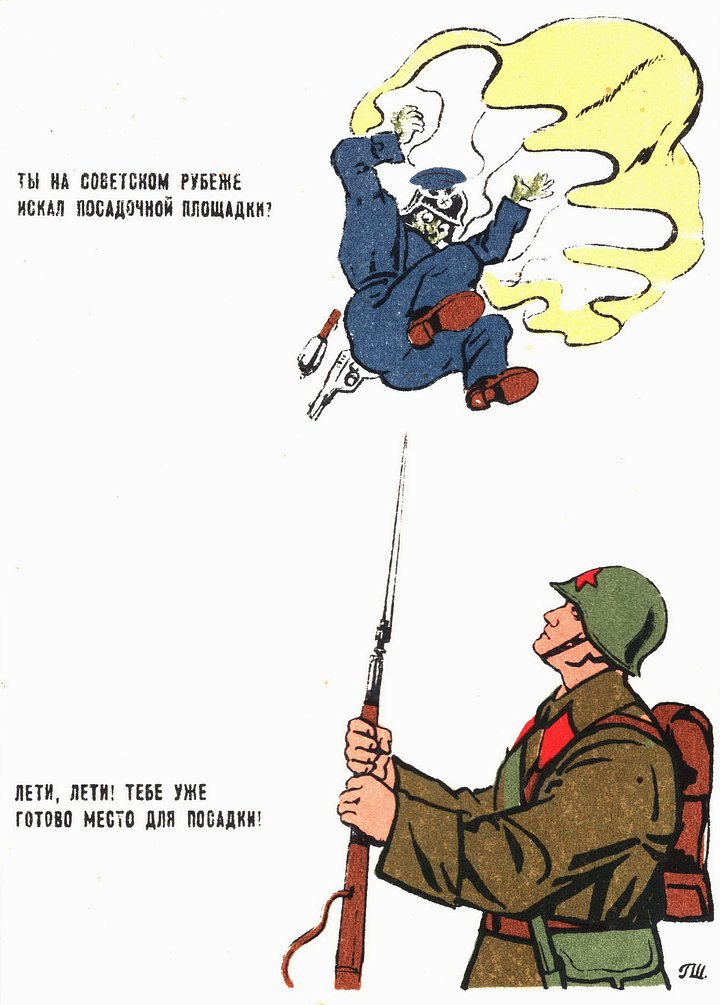

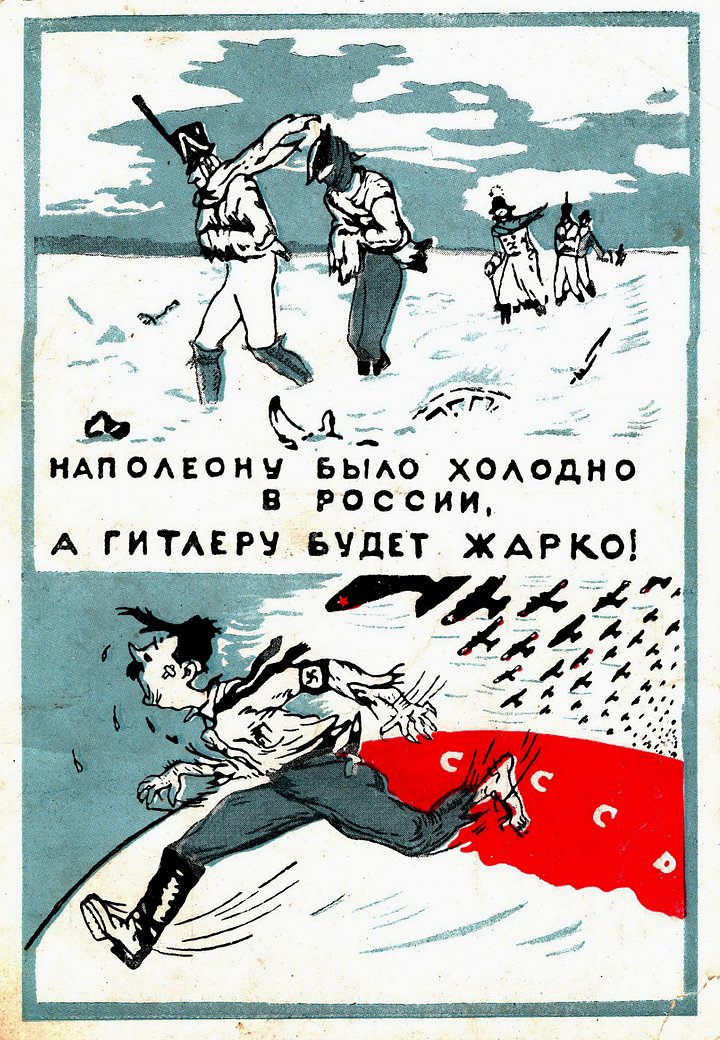

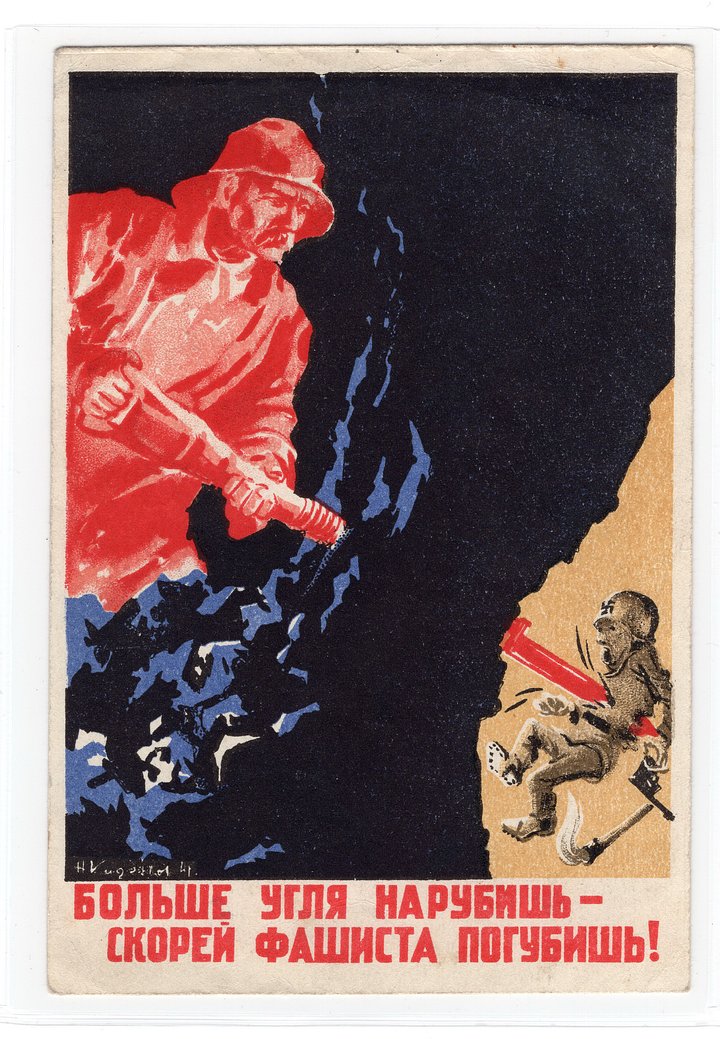

«Больше угля нарубишь — скорее фашиста погубишь»

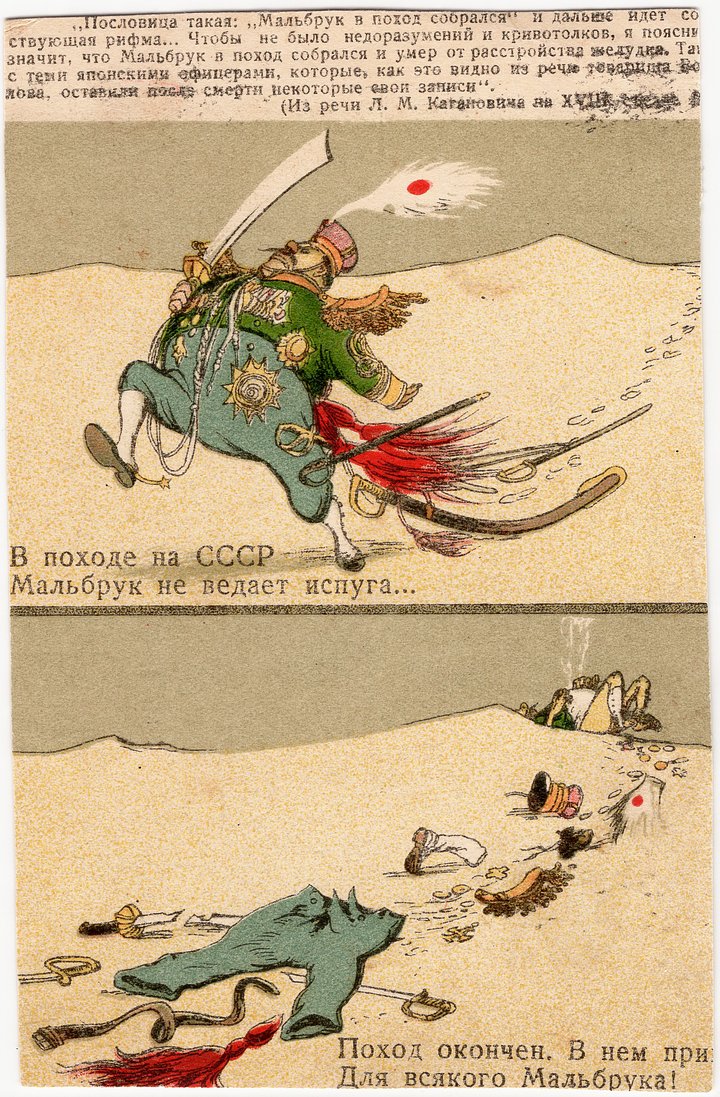

В первые и самые тяжелые месяцы войны, когда немецкие войска стремительно наступали, а Красная армия терпела одно поражение за другим, было необходимо предотвратить панику и внушить бойцам и командирам, что с врагом можно бороться. Для поднятия боевого духа захватчики изображались максимально жалкими, беспомощными и смешными, а советские солдаты — наоборот, сильными и бесстрашными.

Сатирическая открытка, 1941 год. Художники И. Ершин и Н. Шишловский, стихи Демьяна Бедного

Из собрания Петра Каменченко, «Лента.ру»

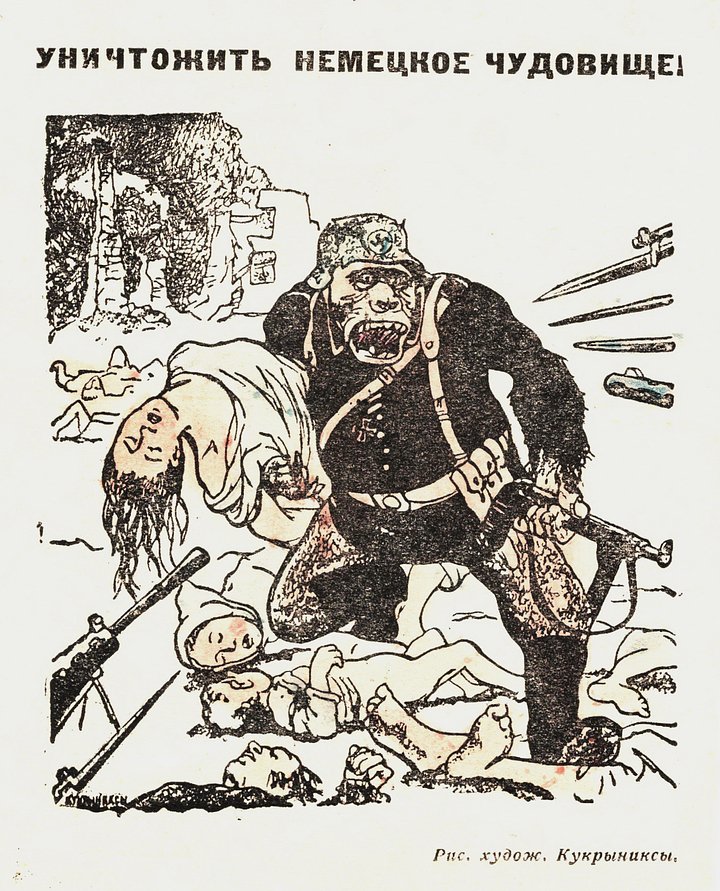

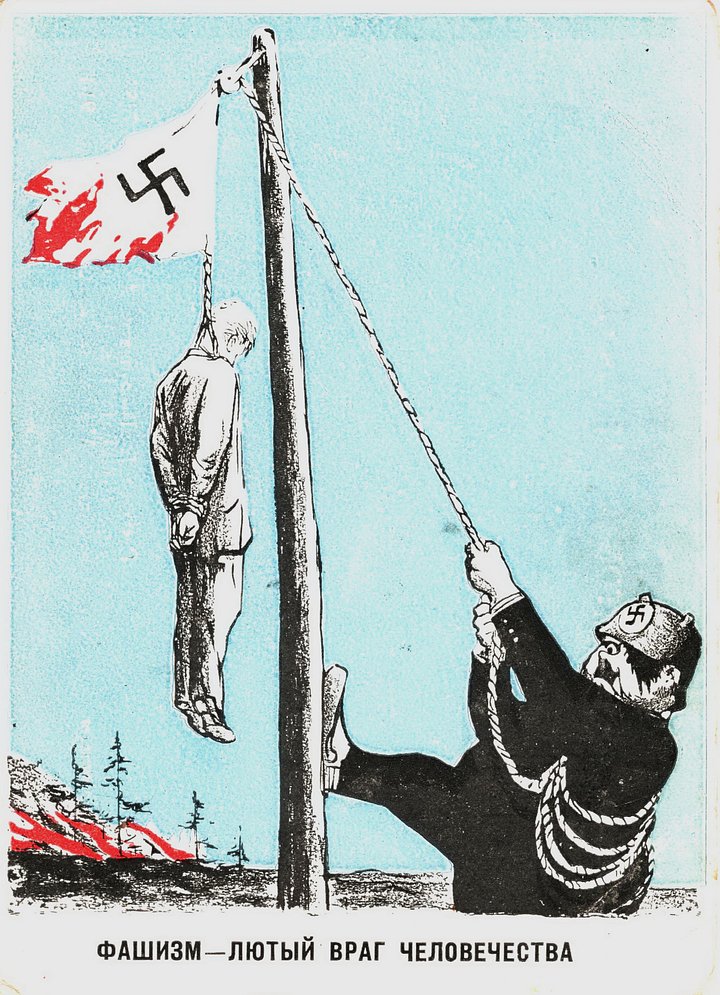

Одним из основных лейтмотивов советской пропаганды первых месяцев войны стала низкая, нечеловеческая сущность врага — жалкого и бесчеловечного монстра. Такой немецкий солдат уже не воспринимался как сверхчеловек, его легче было убивать. В лозунгах и воззваниях громко звучали мотивы мести, вероломства, несправедливости, защиты самого дорогого — родного дома, родной земли

Не менее важной темой пропаганды стала ударная работа в тылу. Тысячи предприятий и миллионы людей были перемещены с захваченных врагом территорий на восток страны. Было необходимо быстро восполнить потери в танках, самолетах, артиллерии, бесперебойно производить боеприпасы. При этом больше половины рабочих военных предприятий составляли женщины и подростки. Работница со снарядом в руках стала ярким образом советской агитации в тылу.

Благодаря героической работе тыла, потери вооружения в первых месяцах войны были восполнены, а темпы производства ВПК постоянно росли. Когда весной 1942 года разведка доложила Гитлеру, что советские танковые заводы выпускают по тысяче танков в месяц, он не поверил и сказал, что разведка ошибается. Немецкая разведка действительно ошибалась: в это время на востоке выпускали уже по две тысячи танков в месяц.

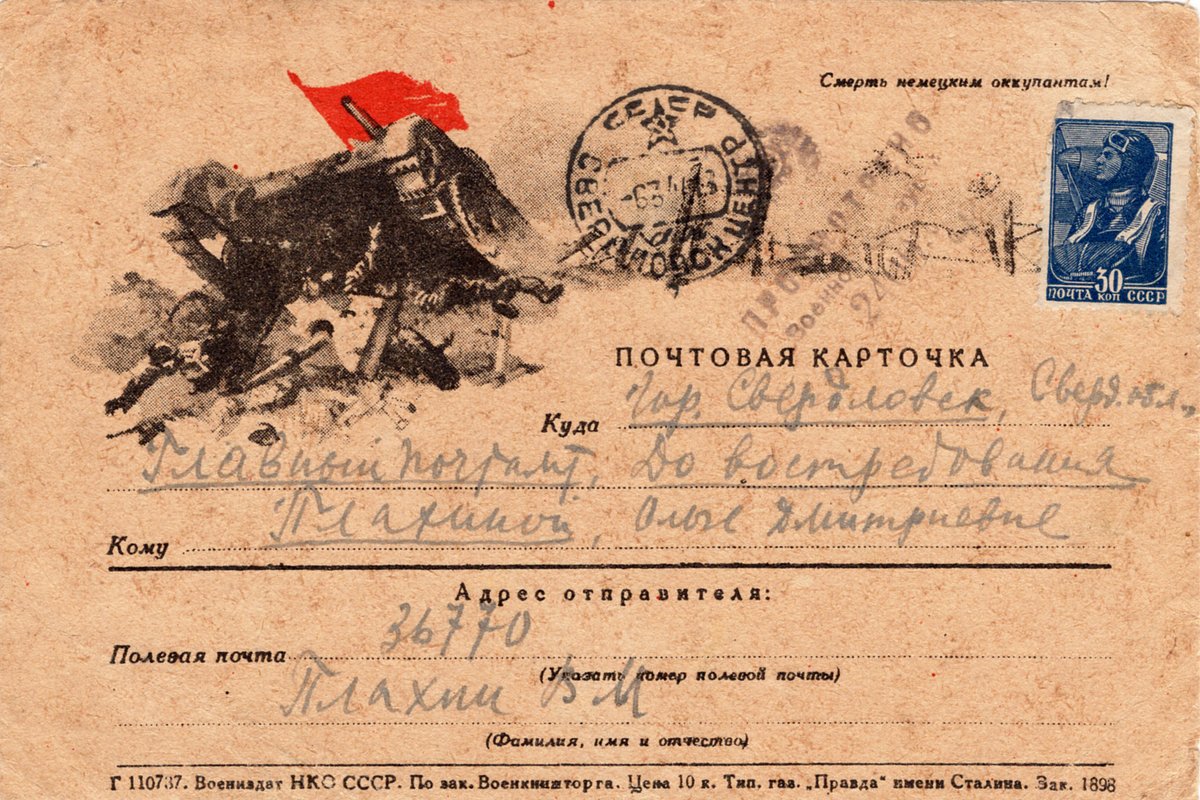

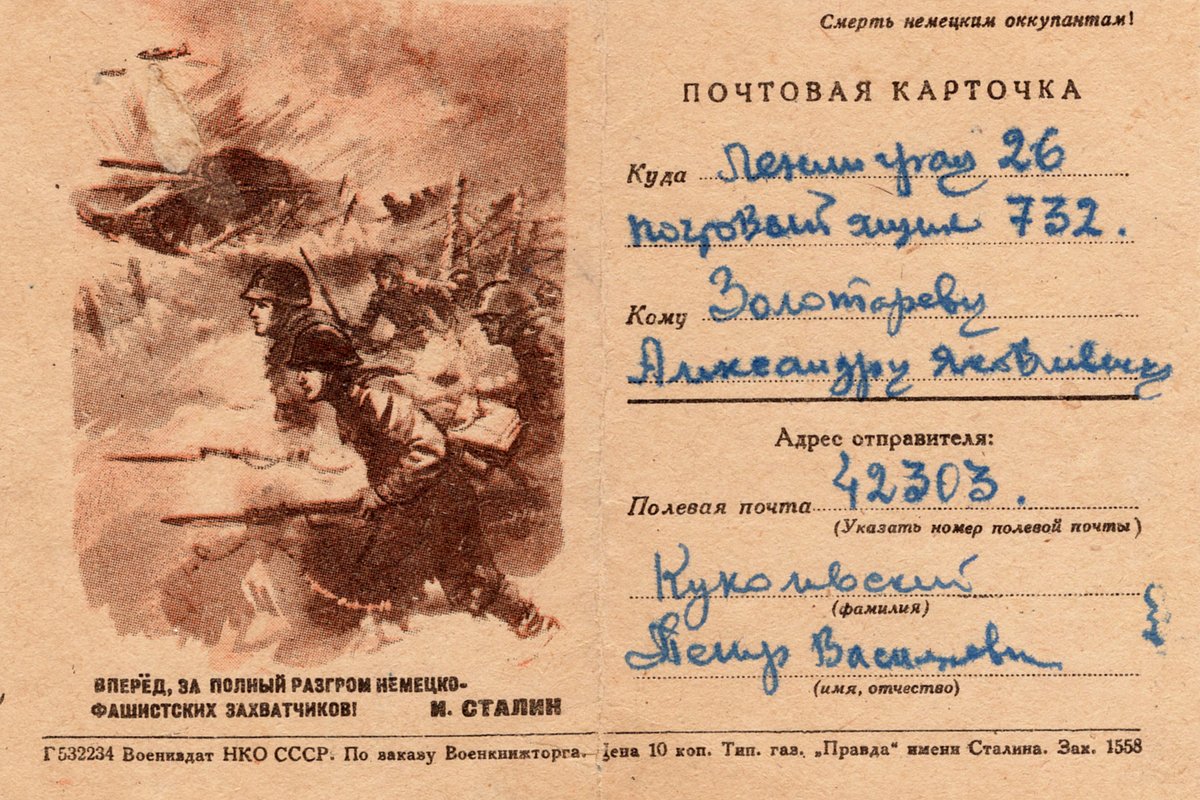

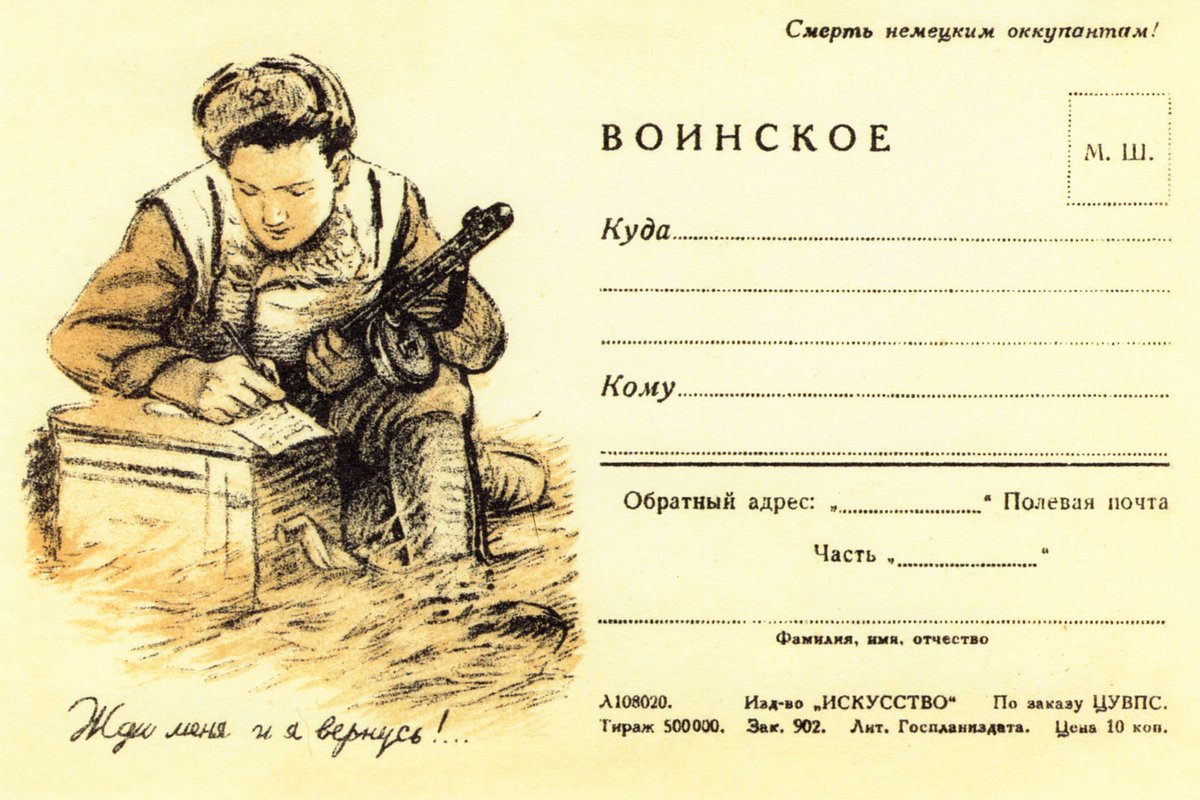

Фронтовая почта, 1943 год

Из собрания Петра Каменченко, «Лента.ру»

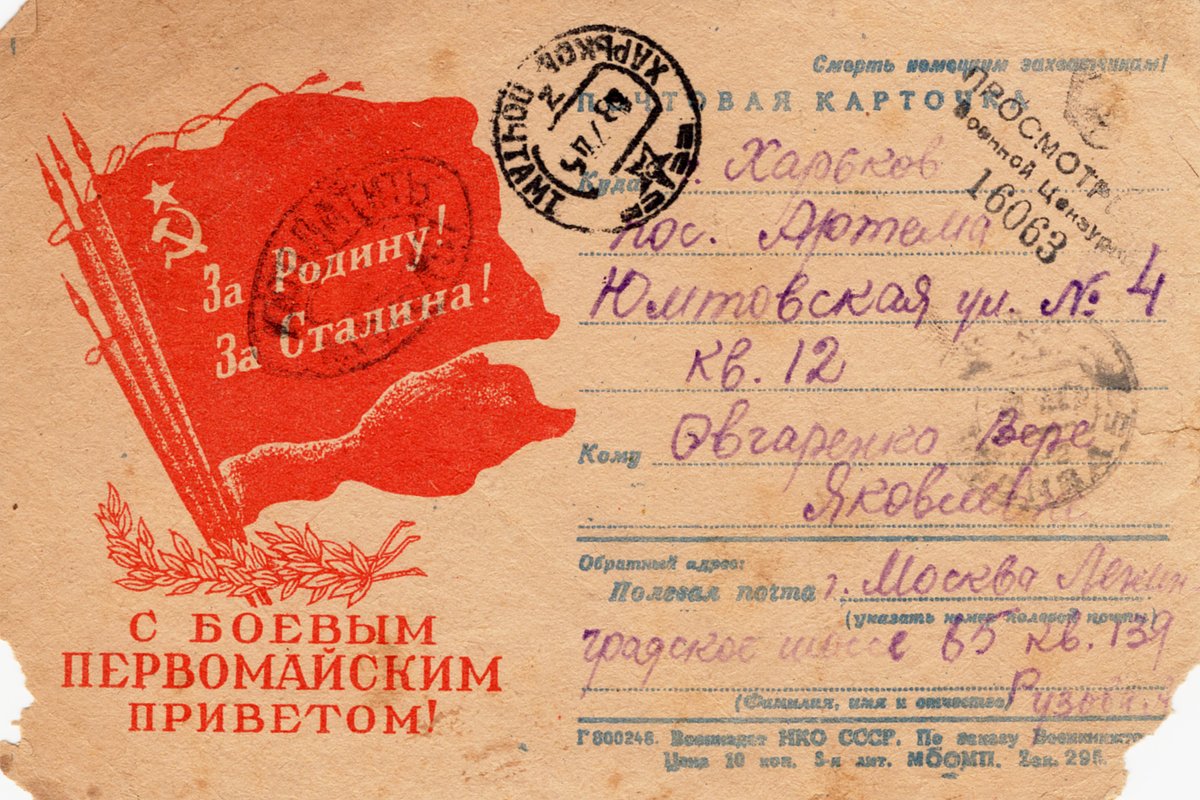

«За Родину! За Сталина!»

Плакаты с агитационными целями посылались на фронт наравне с патронами и снарядами. Их клеили на стенах домов, в клубах и военкоматах, несли домой. Плакат боролся, он был оружием, и его, как оружие, берегли. Обычно рядом с плакатом писали:

Всякий срывающий или заклеивающий этот плакат делает предательское дело

Военные советы и политуправления фронтов выделяли специальные самолеты и даже целые эскадрильи для распространения агитационных материалов на территории, оккупированной противником. Для заброски агитматериалов за линию фронта применялась даже артиллерия. Так, специальный гаубичный 152-миллиметровый снаряд вмещал около одного килограмма листовок.

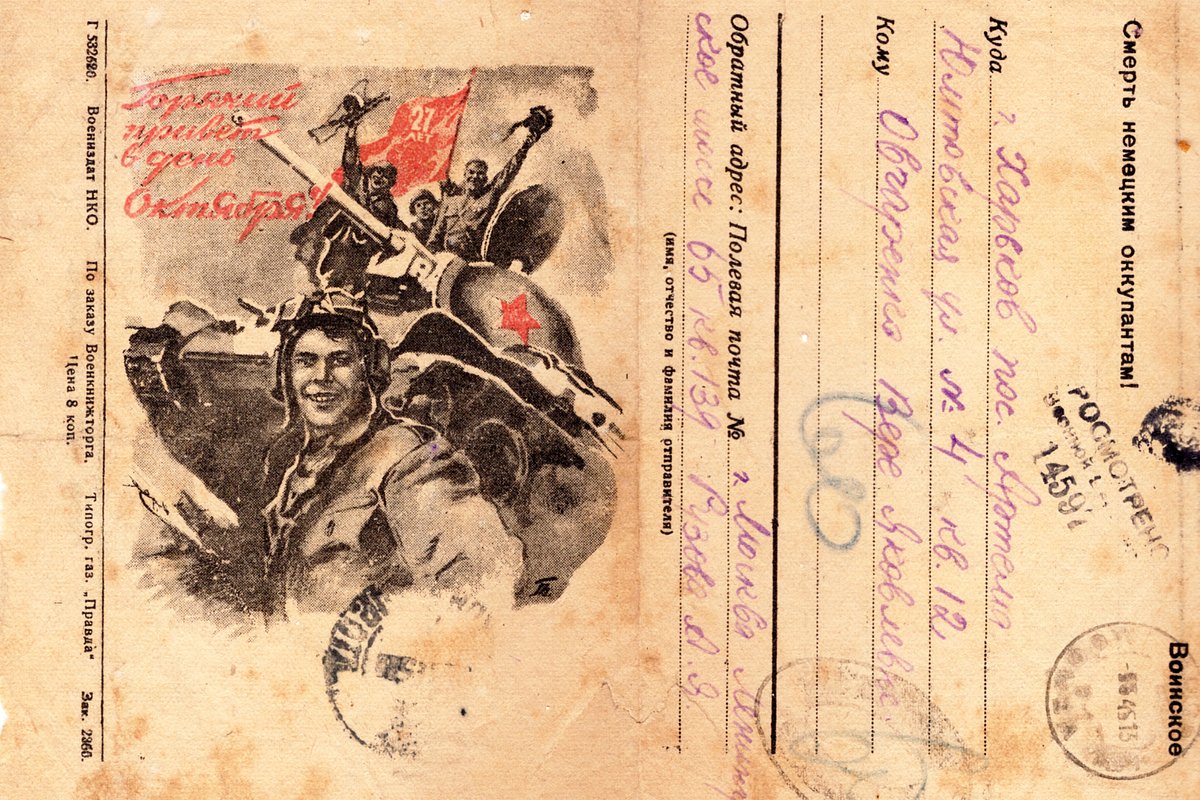

«За родину! За Сталина!» Почтовая карточка. 1943 год

Из собрания Петра Каменченко, «Лента.ру»

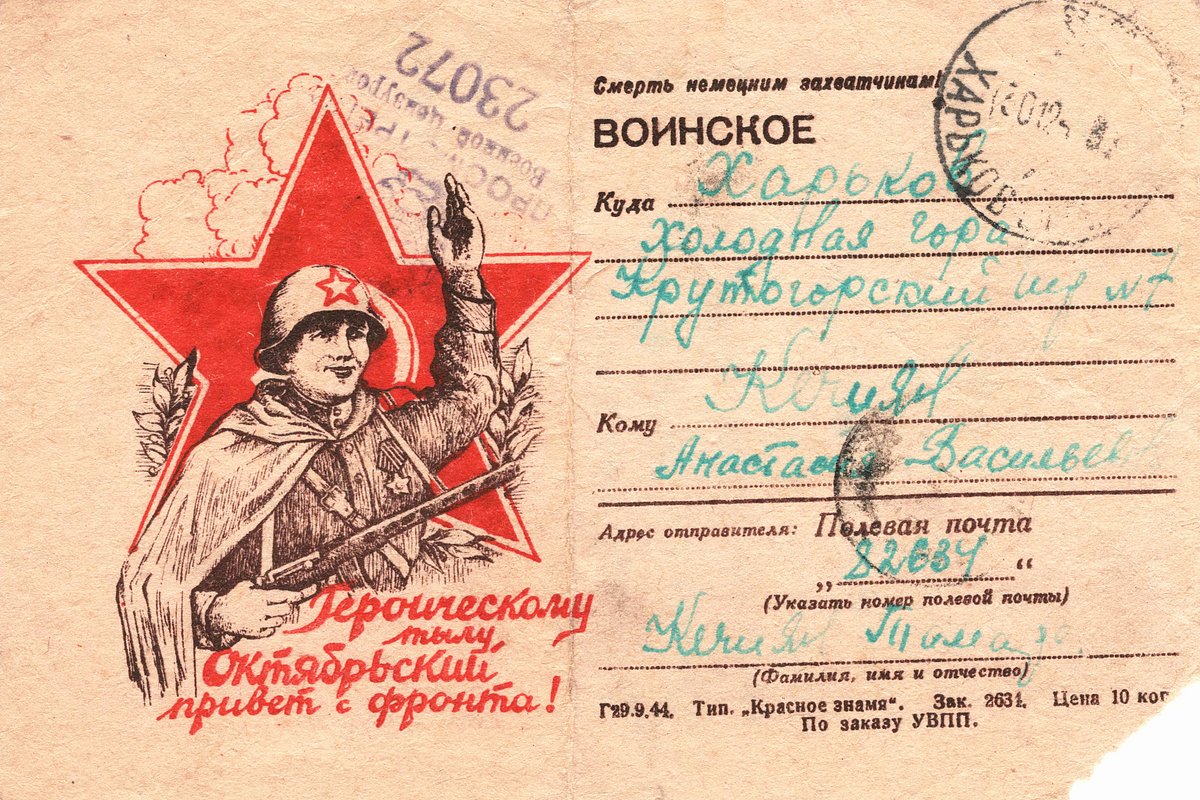

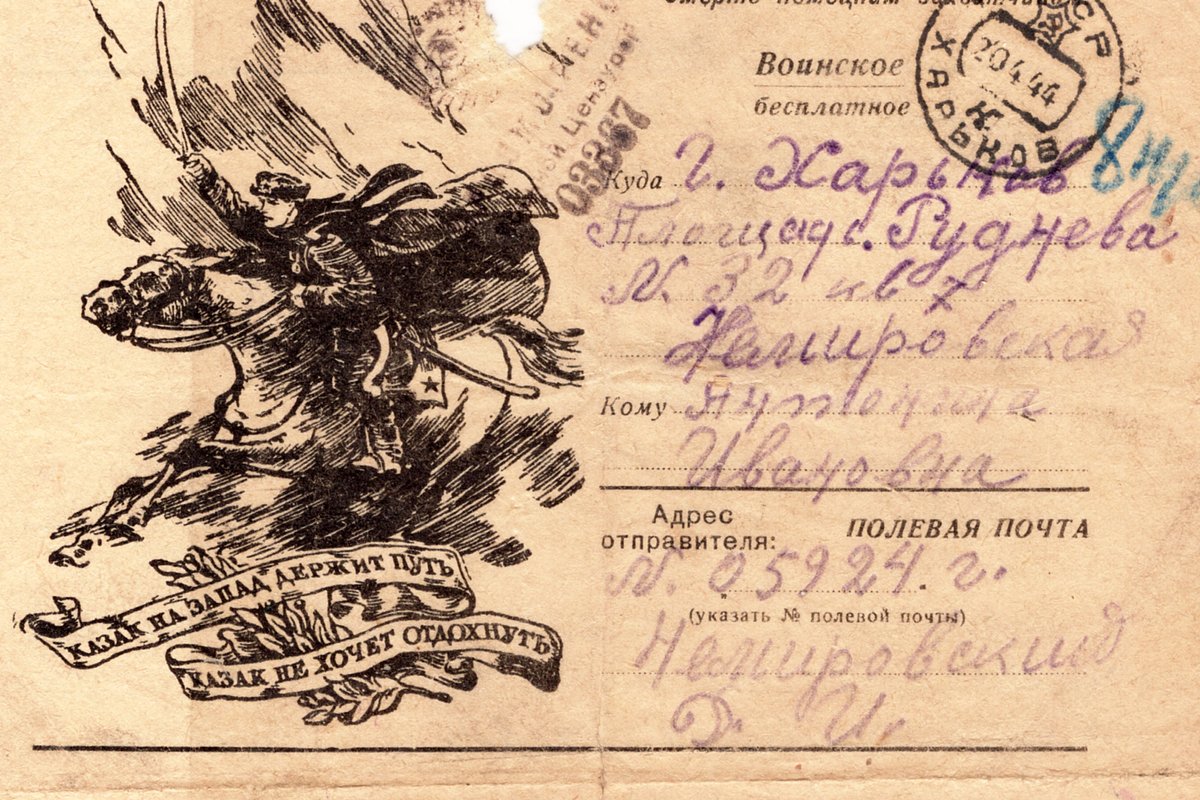

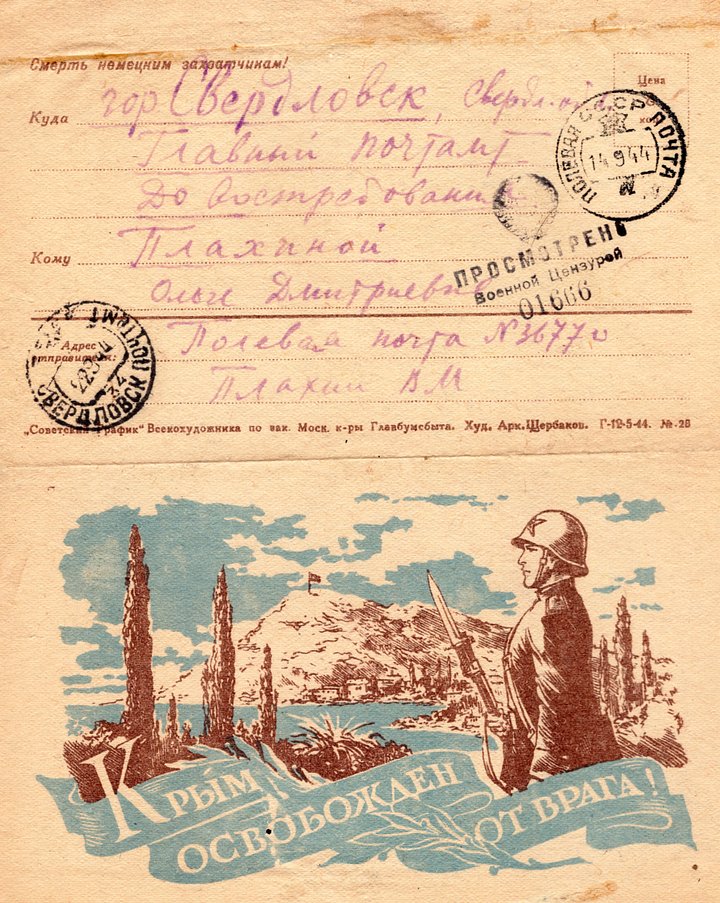

Важной частью идеологической работы стало патриотическое оформление почтовой корреспонденции, идущей с фронта в тыл и обратно. Стандартные бланки для солдатских писем и открытки оформлялись лучшими советскими художниками и сопровождались лаконичным и экспрессивным текстом. Изображение и лозунг должны были легко запоминаться и создавать уверенность в непременной победе над врагом.

Фронтовая почта, 1944 год

Из собрания Петра Каменченко, «Лента.ру»

«Бей штыком, гранатой бей, бей чем хочешь, но убей!»

Расскажем подробнее о художниках, оставивших яркий след в жанре патриотического плакатного искусства в годы Великой Отечественной войны.

Уже на второй день войны, 23 июня 1941 года, появился самый известный и многотиражный плакат Великой Отечественной — «Родина-мать зовет». На нем на фоне штыков русская женщина, олицетворяющая образ Отчизны, держит в руках текст военной присяги. Ее взгляд полон решимости, а лицо выражает одновременно боль и надежду.

Автор шедевра — Ираклий Тоидзе. По рассказу художника, утром 22 июня 1941 года он работал над иллюстрациями к поэме «Витязь в тигровой шкуре». Неожиданно в мастерскую с криком «война!» вбежала его жена. Пораженный выражением ее лица, художник тут же принялся делать наброски.

плакатов «Родина-мать зовет!»

Огромной популярностью пользовались сатирические плакаты «Окна ТАСС», продолжавшие традиции революционных карикатур «Окон сатиры РОСТА» (1919 год). Инициаторами создания «Окон ТАСС» стали Кукрыниксы.

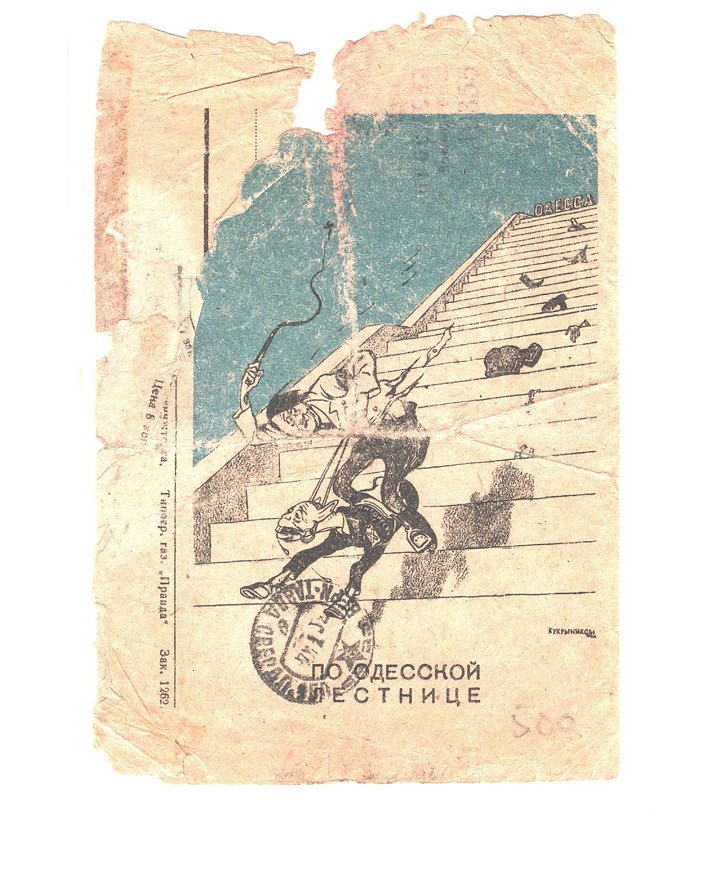

Сатирическая открытка. Изд. Искусство, 1941 год. Художники Кукрыниксы

Из собрания Петра Каменченко, «Лента.ру»

Под сложной аббревиатурой скрывались три художника: Михаил Куприянов, Порфирий Крылов и Николай Соколов, из начальных букв фамилий которых и получилось ставшее быстро популярным слово Кукрыниксы

Как только репродукторы объявили о начале войны, все трое поехали в редакцию газеты «Правда» и сразу же приступили к работе. Уже через несколько часов были готовы первые эскизы.

Остроумные и злые карикатуры Кукрыниксов сопровождались простыми, легко запоминающимися рифмованными текстами и никого не оставляли равнодушным. Люди с нетерпением ждали выхода очередных карикатур. Смех давал им силы для дальнейшей борьбы.

В 1942 году художники были удостоены высшей награды — Сталинской премии. Потом их будет еще четыре, а также Ленинская и Государственная премии.

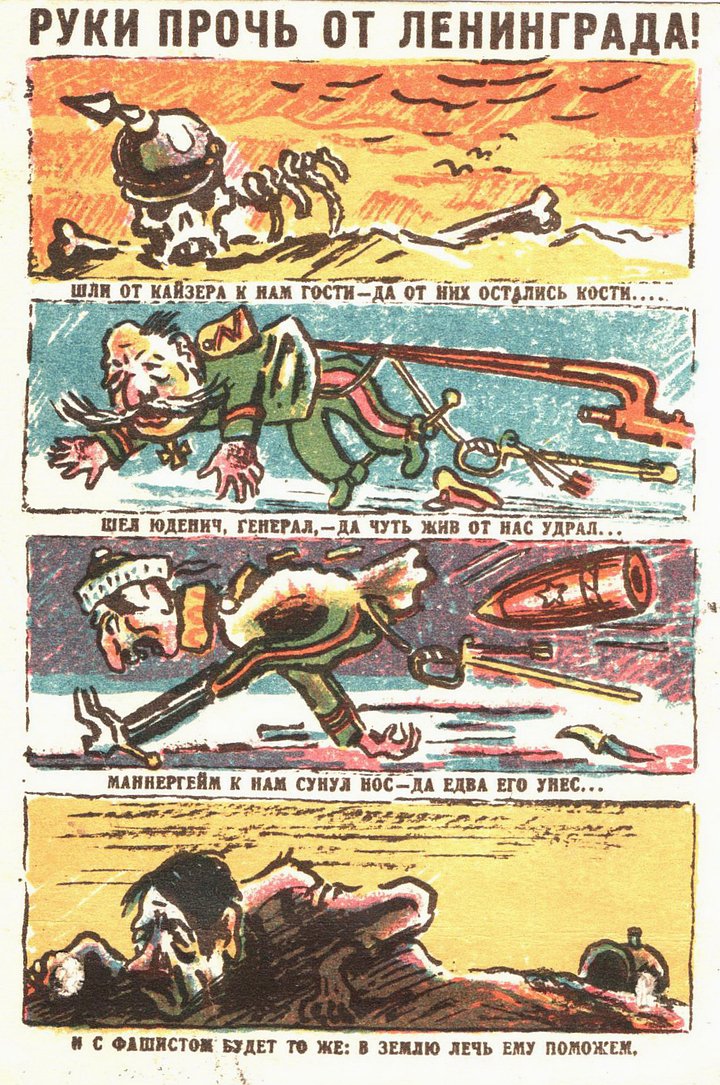

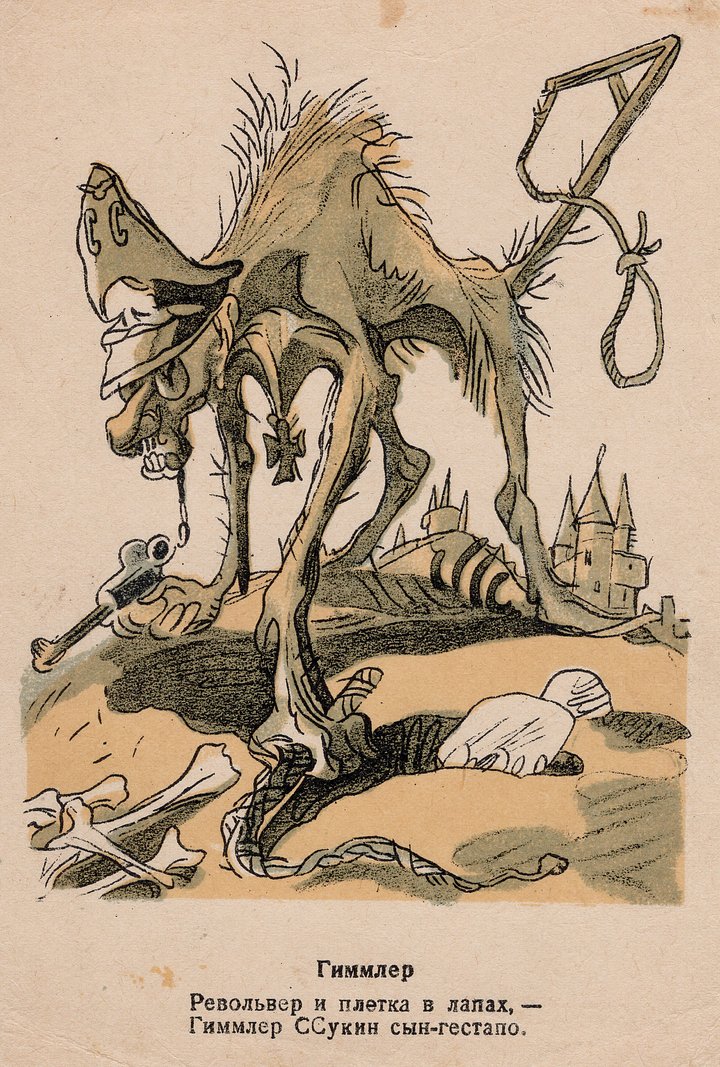

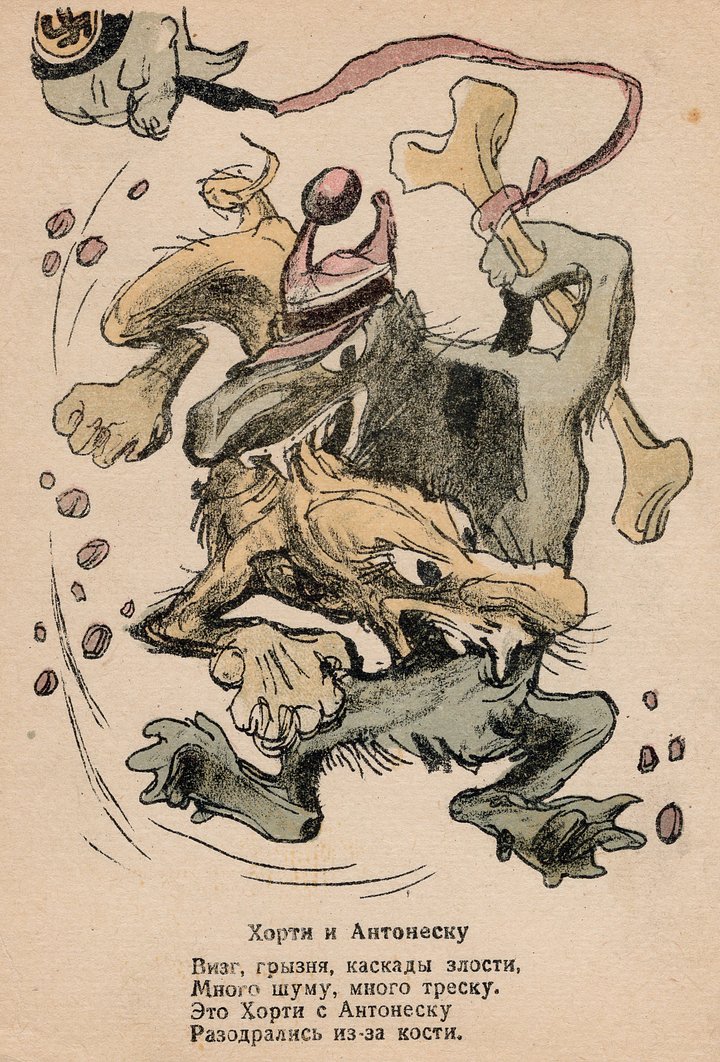

«А вот еще ублюдок жуткий. Се — помесь пса с фашистской уткой»

В блокадном Ленинграде работали художники-карикатуристы творческого объединения «Боевой карандаш», основанного художником-графиком Николаем Муратовым. С первых дней войны Николай Евгеньевич стал бойцом ПВО. Нес службу на крыше выставочного зала Ленинградского союза художников, тушил зажигательные бомбы и одновременно продолжал работать над созданием агитационных плакатов. Часть из них была издана в виде открыток.

Сатирическая открытка. Ленинград, 1942 год. Художник Н. Муратов

Из собрания Петра Каменченко, «Лента.ру»

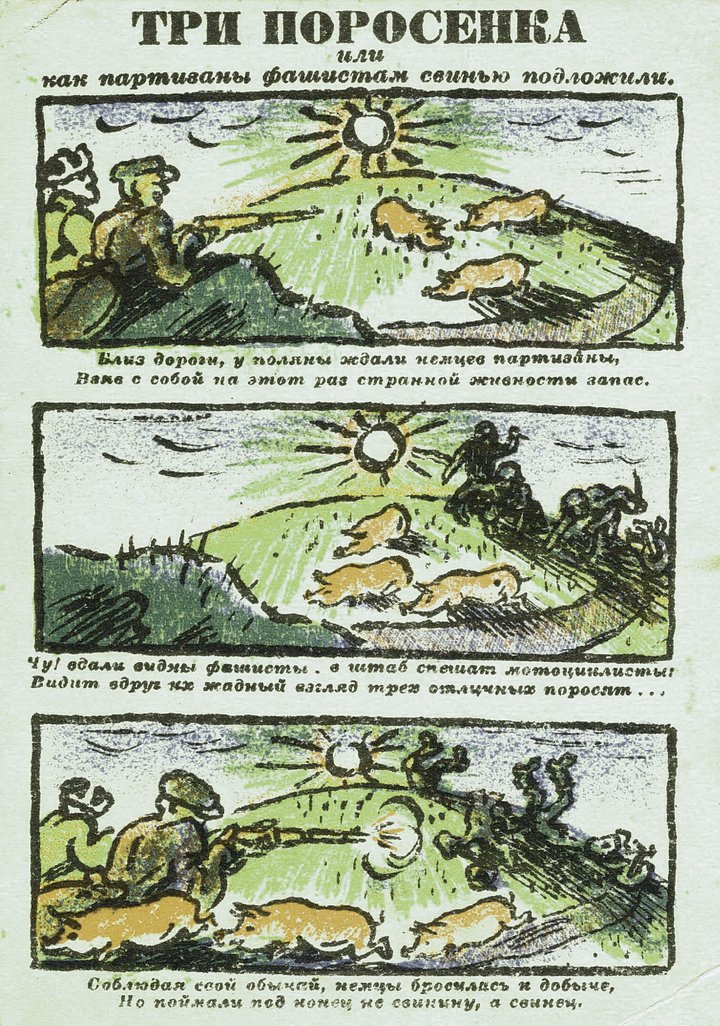

Еще одним членом содружества «Боевой карандаш» был замечательный художник-график и карикатурист Владимир Гальба. С ним произошел следующий случай.

Как-то Гальба, приехав к бойцам Ленинградского фронта, на радость солдатам нарисовал шаржи на главарей рейха. Бойцы долго смеялись, а потом, по приказу политрука, разбили эти рисунки на квадратики и пропорционально перенесли краской на огромные куски марли. Ночью разведчики растянули эти полотна на линии электропередачи перед немецкими окопами.

Когда рассвело, из наших окопов раздался дружный хохот. Захохотал и неприятель. Но вскоре смех противника сменился беспорядочной стрельбой по карикатурам. Пули пробивали марлю, не причиняя ей серьезного вреда. Чтобы убрать позорившие фюрера и его окружение карикатуры, немцы организовали атаку, но были отбиты с большими потерями. Художник вспоминал:

Это был тот случай, когда смех убивал в буквальном смысле слова. Недаром же слова умора и мор одного корня!

Сатирическая открытка. Ленинград, 1943 год. Художник В. Гальба

Из собрания Петра Каменченко, «Лента.ру»

Шаржи на главарей рейха и их сателлитов вышли в 1943 году в виде серии открыток. За свои «художества» Владимир Александрович был зачислен в личные враги фюрера. Список приговоренных к повешению ленинградцев наши разведчики обнаружили у одного из убитых офицеров СС.

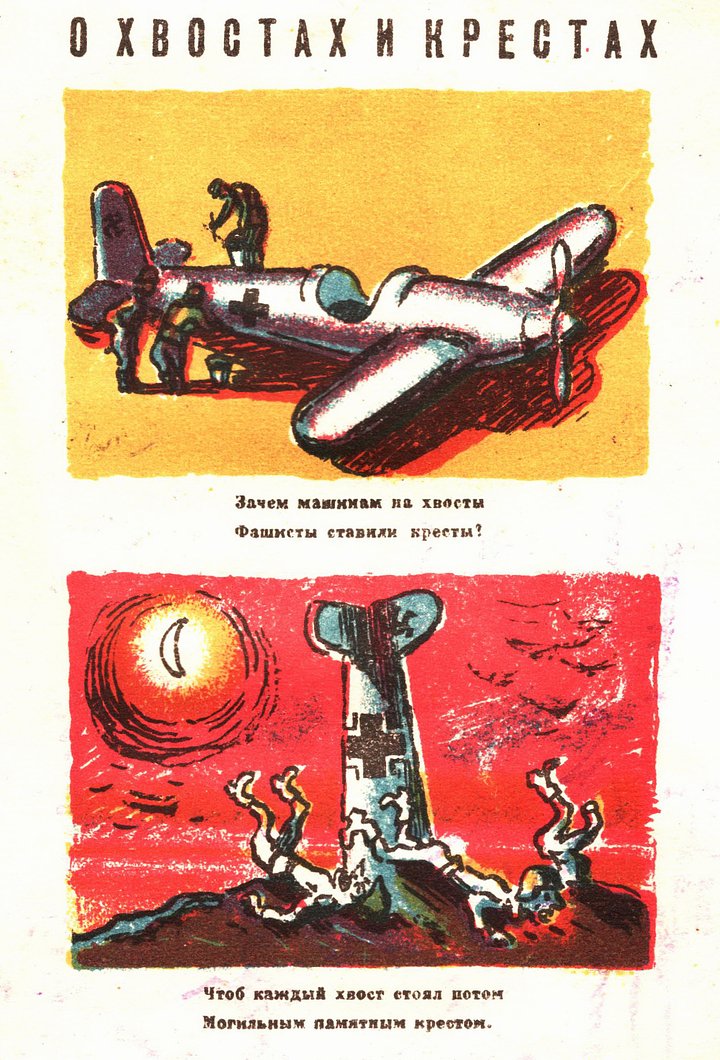

В «Окнах ТАСС» осажденного Ленинграда работал выдающийся советский художник Николай Кочергин, книжный график, плакатист, стоявший у истоков искусства советского политического плаката и агитационного искусства. Весной 1942 года тяжело больной Николай Михайлович был вывезен из города по льду Ладожского озера.

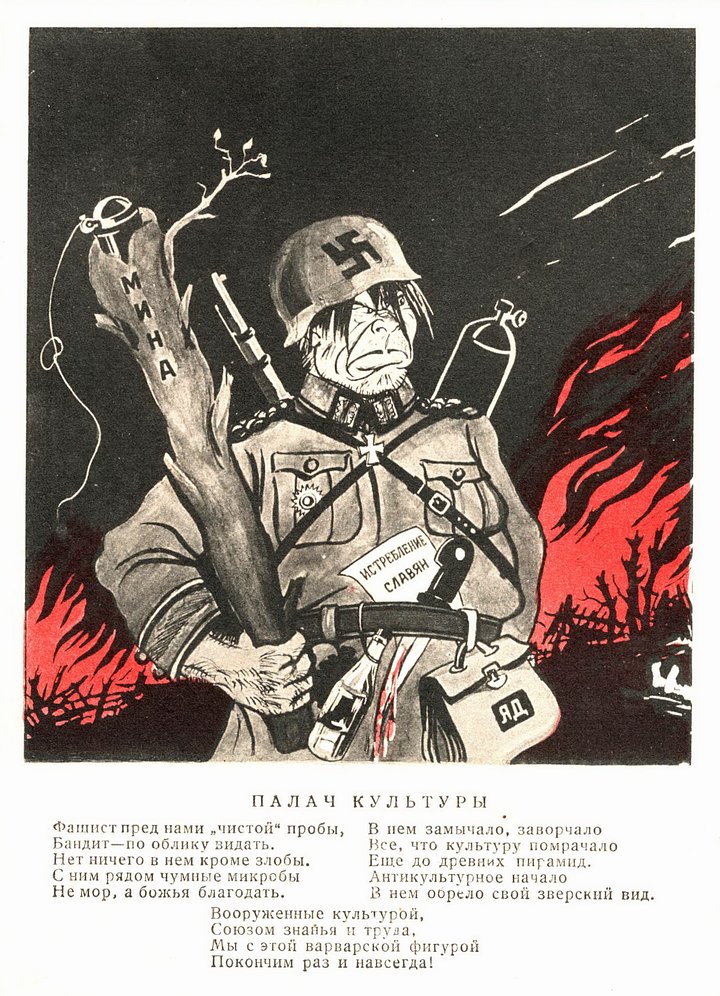

«С ним рядом чумные микробы — не мор, а божья благодать»

Любопытна история русского и советского художника графика, карикатуриста, одного из основоположников советского политического плаката Виктора Денисова, подписывавшего свои работы псевдонимом Дени.

Сатирическая открытка. Ленинград, 1942 год. Художник Н. Кочергин

Из собрания Петра Каменченко, «Лента.ру»

В 1917 году выходец из обедневшего дворянского рода Дени (род. в 1893 году) был ярым противником большевиков и рисовал на них злые карикатуры. Так, в журнале «Бич» он изобразил Ленина в образе Иуды, получающего мешочек с сребрениками от кайзера Вильгельма, с подписью: «Благоволите получить и расписаться, херр Ленин... Тридцать сполна».

После революции художнику припомнили его шуточки в адрес вождя мирового пролетариата. Перепуганный Дени прибежал искать защиты у Марии Ильиничны, сестры Ленина. Она показала рисунки Владимиру Ильичу и стала защищать художника, рассказывая, как хорошо работает Дени в газете «Правда». На что Ленин ответил:

Боже, какими пустяками занимаются люди! Передай, пожалуйста, от моего имени, чтобы оставили этого Дени в покое

В дальнейшем раскаявшийся в своих заблуждениях художник честно служил советской власти, а в 1932 году ему было даже присвоено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.

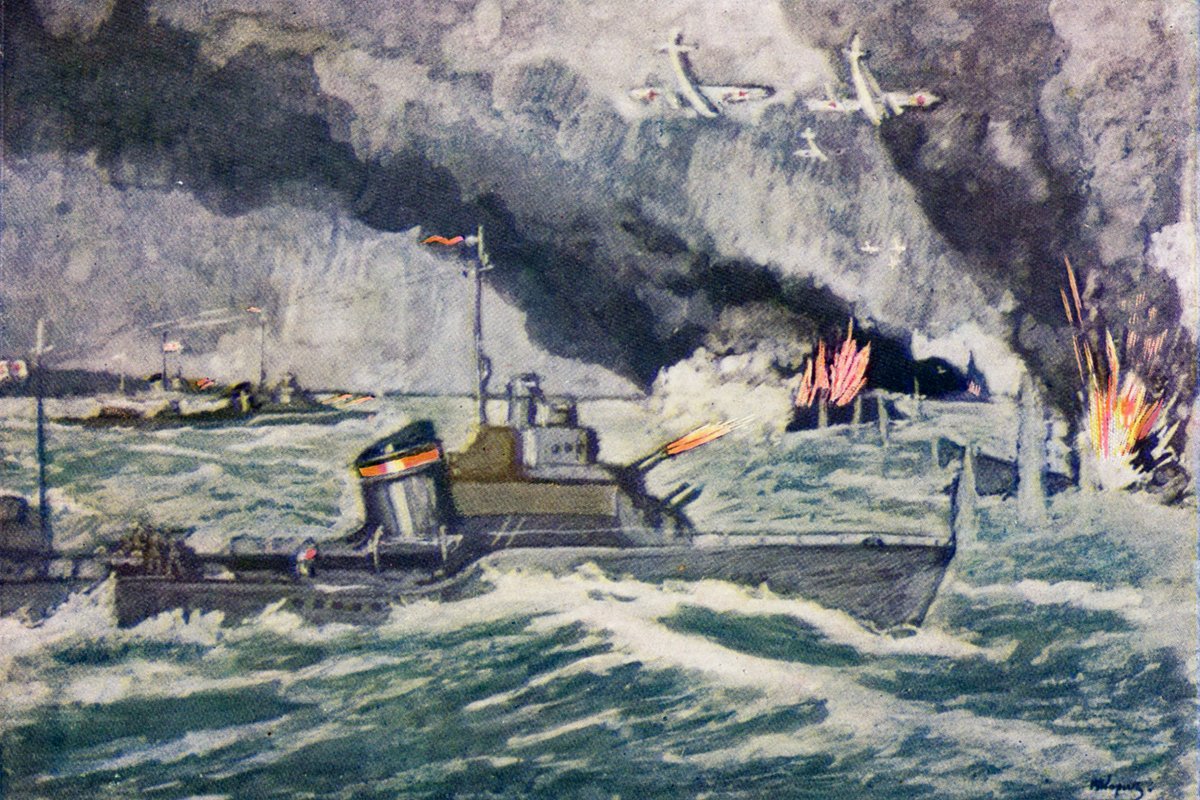

Крым наш!

Разгром фашистов под Москвой стал точкой отсчета активного наступательного характера советской пропаганды. Все чаще в наглядной агитации использовалось слово «победа». Темами плакатов и открыток стали освобожденные советские города: Сталинград, Одесса, Киев, Минск, победные салюты над Москвой, боевая дружба союзников по антигитлеровской коалиции.

«Крым освобожден от врага!» Фронтовая почта, 1944 год

Из собрания Петра Каменченко, «Лента.ру»

Вместе с Красной армией советские художники дошли до Берлина и свои последние военные рисунки и росписи оставили на стенах Рейхстага.