«Глухой удар и немецкой подлодки нет» «Щука», «Сталинец» и «Декабрист»: как советские подводники стали кошмаром для нацистов

00:01, 3 мая 2025Советские подлодки сыграли ключевую роль в победе над нацистами, сильно повлияв на ход военно-морских операций в Черном и Балтийском морях. Боевые машины, созданные в жесткие сроки, стали настоящим кошмаром для немецкого кригсмарине. Для советских моряков это была опасная работа, при которой любой рейд мог стать последним. «Лента.ру» продолжает цикл материалов, посвященных 80-летию великой победы, и на этот раз расскажет про то, как советские «Щуки», «Ленинцы», «Сталинцы» и другие субмарины сражались за свою страну на больших глубинах.

«Ясно только, что наша задача по минам срывается»

В июле 1941, через месяц после начала войны, двадцатидевятилетний начальник штаба бригады капитан 3-го ранга Михаил Августинович взял на себя командование подлодки «К-1». Несмотря на сравнительно молодой возраст, он успел побыть командиром на Щ-401 «Щука», Д-2 «Народоволец», на Д-1 «Декабрист». Но это было еще до начала Великой Отечественной.

Теперь же на Балтике, где служила К-1, входившая в состав Краснознаменного Балтийского флота, было не то что неспокойно, там было очень опасно. Командир субмарины ежедневно распоряжался десятками жизней личного состава и рисковал собственной.

В октябре 1941-го Михаил Августинович получил приказ: выйти в указанный район, найти самую уязвимую часть в узле коммуникаций и понаставить там мин. А, надо сказать, морской путь вдоль побережья Северной Норвегии был основной артерией, снабжавшей группировку противника в Заполярье всем необходимым. И любой сбой в этой системе был на руку РККА и злил немецкое командование.

Шел октябрь 1941 года. Время было тяжелое. Примерно 20 октября я получил боевой приказ командующего флотом адмирала Головко: выйти в район Парсангерфьорда под минное поле противника, найти самую уязвимую часть, узел коммуникаций противника и выставить там минные заграждения из двадцати больших мин. Это шарик такой, который несет на себе 250 килограммов взрывчатого вещества

Экипаж подлодки К-1 загрузил мины и отправился выполнять боевую задачу. Начали ставить мины. Все шло поначалу гладко: первая мина, вторая, третья, четвертая. Однако на пятой что-то пошло не так.

«…минное устройство заело. Что там случилось? — Никто не знает. Потому что мина была в минно-балластной цистерне. Проникнуть туда невозможно. Ясно только, что наша задача по минам срывается», — вспоминал Августинович.

К нему подскочил мичман Курышкин и заявил Михаилу Августиновичу, что, не выполнив задание, на базу возвращаться нельзя. И что надо бы что-нибудь придумать. Но что? Нужен ремонт, нужно лезть в минно-балластную цистерну, но как?

И вот К-1 на Парсангерфьорде. Противник, чья база неподалеку, и который вообще окопался в Заполярье всерьез и надолго, вот-вот наткнется на К-1. И тогда он просто пустит торпеду, и К-1 вместе с экипажем отправится кормить рыб. Невыполнение же задачи могло грозить трибуналом. По крайней мере, выговор с занесением в личное дело точно будет. Двух предшественников Августиновича, что командовали К-1, разжаловали «за несоответствие занимаемой должности». Он же сам напросился командиром, да под честное слово, за него поручились. Что же будет?

Мичман Курышкин был человеком, чья способность принимать самые неожиданные решения в минуты риска достигает пика. Он предложил выбрать удобное место прямо на фьорде, провести ремонт, залезть в минно-балластную цистерну, и устранить проблему, завершить задачу и вернуться на базу. Но ответственность за решение также ложилась на плечи командира. Посоветовались с комиссаром, и решили действовать. надо выбрать добровольцев, кто полезет в минно-балластную цистерну.

«Выбрали скалу, встали, вскрыли цистерну, а там надо было работать в воде, по пояс в ледяной воде, представляете? Я прояснил задачу, что если они будут спущены в цистерну, за ними люк будет задраен. И поэтому — если какая опасность будет подстерегать корабль, я не буду рисковать жизнью всего личного состава, я буду погружаться. И вы все остальные погибнете. Мертвая тишина. Я спрашиваю: “Кто?” И лес рук — все до одного. Вот тут для меня, конечно, было самое страшное. Я, зная, что посылаю людей фактически на верную смерть, должен был сказать: «Ты, ты и ты», — вспоминал Августинович.

Когда решение принято, дела идут быстрее, но и градус напряжения возрастает.

Надели комбинезоны, вскрыли люк, и они начали опускаться в цистерну. Я стоял над ними и, честно говоря, думал, что вижу их в последний раз. Вдруг поднимает голову последний — Коротаев: «Товарищ командир, что вы так смотрите-то?» — «Ничего. Погружайтесь» — «Хорошо. Только домой не забудьте написать»

Трое добровольцев опустились в цистерну, трюмы задраили. Августинович поднялся на мостик. Происходящее иначе как ремонтом в пасти у немецкой акулы не назовешь, но что делать? — приказ есть приказ.

«Как медленно тянулось время… Слышались стуки. — Что они там стучат? Что они там возятся? Что они там делают? Я как тигр в клетке ходил по мостику. Не помню, сколько я там выкурил папирос за это время. Вдруг на противоположном берегу фьорда, примерно кабельтах так в восьми-десяти [1 кабельтов на флоте равен 185,2 метра]. от нас заработал прожектор фашистского поста наблюдательного. Первое было подозрение, что нас обнаружили, и надо погружаться», — описывал Августинович.

Встает непростая дилемма: бросить не произвол судьбы трех добровольцев, и чтобы потом их тени до конца жизни покоя не давали, либо подвергнуть опасности весь экипаж, и, в случае чего, погибнуть всем — и командиру, и мичману, и комиссару, и офицерам, и матросам.

Вскоре выяснилось, что немцы «работают клером» совершенно в открытую. Клер — открытый, передаваемый по буквам текст переговоров, ведущихся при помощи средств связи. К такому незашифрованному способу обычно прибегают, когда нет времени на шифровку. Когда каждая секунда на счету. Значит, К-1, вставшую на фьорде на ремонт, они не видят. Или… Дальше еще интереснее и страшнее.

Тут из порта выходят два немецких миноносца. Тут меня совсем прижало. Уже почти решил погружаться, а потом решил — нет, подожду еще немножко. А они свободно переговариваются на посту, значит, точно меня не видят. Они благополучно прошли кабельтах в шести от меня и вышли в море

Тут можно выдохнуть, но сердце в груди бешенно колотилось. Всего сорок восемь минут возились добровольцы в цистерне, наконец, отцепили мину.

«Раздался условный сигнал “Работа окончена. Просьба открыть выходной люк”. Когда открыли люк, появились эти люди, на них страшно было смотреть. Они были перепачканы в мазуте, сурике, лица их были в крови. Снять комбинезон было невозможно, пришлось комбинезоны на них резать. Но они улыбались. И первый вышел Курышкин. Он сказал: “Товарищ командир! Мины в порядке. Можно продолжать выполнять боевую задачу»? — подводил итог Августинович.

Уже 8 ноября 1941 года на советских минах подорвался немецкий транспорт «Flottbeck» с военным грузом, а 26 декабря 1941 года — транспорт «Kong Ring». А значит, все не зря, все — вклад в борьбу с нацистами.

К-1 бывал во многих опасных передрягах, подвергался атакам миноносцев, воздушным налетам, участвовал в торпедной атаке, суммарно своими минами потопил вражеских кораблей с суммарным водоизмещением в 18,5 тонны. Но именно вышеприведенный эпизод показателен.

Потери среди боевых подводников были особенно высоки, а их работа сочетала элементы разведки, дуэльной битвы и минирования. Теперь можно немного ввести в курс дела, что собой вообще представлял советский подводный флот в годы войны. А для этого придется немного коснуться традиций русского подводного флота в целом, тем более что он сравнительно молод.

За «Форелями» — «Щуки» и «Сталинцы»

К моменту Октябрьской революции российскому подводному флоту исполнилось всего-то одиннадцать лет.

Подводники царской армии на своих «Карпах» сражались в русско-японской, «Барсы» и «Американские Голланды» топили немецкие крейсера в Первую мировую. Однако это были не в полной мере русские подлодки. «Карп» разрабатывался и собирался в Германии, «Американские Голланды» разрабатывались в США, строились в Канаде на субсидии британцев. Собственные подлодки стали строить с приходом большевиков к власти.

В 1927 году в Ленинграде и Николаеве были заложены первые советские подводные лодки — двухкорпусные «Декабристы». Это был громадный шаг к созданию собственного оригинального подводного флота. Он совпал с годами пятилеток, форсированной индустриализации и милитаризации страны.

К концу 1930-х руководство страны уже не сомневалось, что война неизбежна. Вопрос был лишь в сроках ее начала.

Как можно узнать, когда нападет противник? Мы знали, что с ним придется иметь дело, но в какой день и даже месяц? Сталин еще перед войной считал, что только к 1943 году мы сможем встретить немца на равных

Вопреки расхожему мифу, у Третьего рейха было не так уж много субмарин, меньше чем у СССР. В силу многих причин, в первую очередь Версальского мирного договора, ограничивающего военную машину Германии, немцы не успели обзавестись обширным подводным флотом. Гитлер, конечно, сумел обойти условия договора, а потом и вовсе его нарушить, но на создание такой техники требовалось время.

Что касается СССР, большая часть подлодок, что будут воевать с немецкой кригсмарине, была построена в годы первых пятилеток, то есть с 1928 по 1937 год. Какими полодками располагал Советский союз к началу Великой отечественной?

В подклассе подводных лодок основными были лодки типа «М» (Малютка), которые предназначались для действий в прибрежной зоне, вблизи от своих баз. Всего построено 153 подводных лодок типа «М» четырех разных проектов, из них — семьдесят восемь до войны и двадцать две во время войны.

Один из ярчайших эпизодов с участием М-32 — доставка в осажденный Севастополь боеприпасов и бензина в июне 1942 года. М-32 чуть не погибла, спас ее старшина команды мотористов Николай Пустовойтенко, обеспечив всплытие.

К средним пододкам относились лодки типа «Щ» (Щука), одна из которых фигурировала в начале этой истории, и «С» (Сталинец). В подклассе на вооружении ВМФ СССР состояли «Д» (Декабрист), «Л» (Ленинец) и «К» (Крейсерская). Эти лодки обладали мощным вооружением и предназначались для действий в дальней морской зоне. «Л» и «К» могли ставить мины.

Какие задачи выполняли экипажи подлодок? Как рассказывалось выше, они ставили минные заграждения. А также перевозили грузы и препятствовали действиям противника на море.

«Они ставили минные заграждения, перевозили грузы и препятствовали действиям противника на море, что внесло огромный вклад в победу над фашистской Германией», — описывается в книге «К вопросу о победах на море в Великой Отечественной войне».

Подводные лодки служат надежным средством скрытой и длительной разведки, главным образом, у побережья и баз противника и в то же время являются мощным средством для обороны подходов к базам, к укрепленным районам, к позициям и участкам побережья, угрожаемым в отношении высадки десанта противника

В силу специфики такого рода войск, эпизоды с участием подлодок не настолько ярко отпечатались в памяти народа, как танковые сражения, крупные десантные операции, воздушные сражения и так далее. Тем не менее, и тут есть о чем рассказать. Но сначала доведем до финала историю легендарной К-1 и ее командира Августиновича.

«К» — значит «Крейсерская»

«К-1» — советская крейсерская дизель-электрическая подводная лодка (ПЛ). Это головная лодка проекта «К» серии XIV, в рамках которой было построено двенадцать ПЛ. Так или иначе, к 1957-му году на вооружении советской армии не осталось ни одной из этих лодок. Половина из них пропала без вести в годы Великой отечественной, либо потоплена врагом.

«К-1» относится к наиболее прославленным подлодкам как в своем классе, так и в истории советского подводного флота в принципе. Все пошло на лад с того момента, как командиром стал Михаил Августинович. Он командовал К-1 с 1941 по 1943 год, и считается одним из наиболее результативных командиров советского подводного флота. Ниже представлены ее характеристики.

Скорость надводная 22,5 узла (42 км/ч), скорость подводная 10,2 узла (19 км/ч). Рабочая глубина погружения: 80 метров, предельная глубина 100 метров;

Автономность плавания 50 суток;

Экипаж 67 человек, в том числе 10 офицеров;

Водоизмещение надводное 1 490 тонн, водоизмещение подводное 2 104 тонны;

Силовая установка: дизель-электрическая, включает 2 дизеля 9ДКР 4 200 л.с., дизель-генератор 38К8, 800 л.с., 2 электродвигателя ПГ11, 1 200 л.с;

Вооружение: артиллерийское — 2×100-мм корабельная пушка Б-24ПЛ, 2×45-мм зенитное орудие 21-К, 2×7,62-мм пулемета.

Минно-торпедное вооружение: 6 носовых 533-мм ТА, 4 кормовых 533-мм ТА, 24 торпеды, 20 мин заграждения.

15 июля Михаил Августинович принял лодку. Уже 19 июля во время стоянки в губе Оленья «К-1» подверглась новому налету вражеской авиации. Сброшенные противником 16 бомб разорвались в 20-70 метрах от борта «К-1», в результате чего в балластной цистерне №6 образовалась трещина.

Несмотря на это, уже вечером 1 августа «К-1» вышла в первый боевой поход, который проходил у западного побережья Новой Земли. Задача — зашита района от возможных набегов немецких эсминцев.

С 1941 по 1943 год «К-1» провела шестнадцать боевых походов общей продолжительностью 196 суток, совершила одну торпедную атаку двумя торпедами и 10 минных постановок, в которых выставила 146 мин.

На минах «К-1» точно подорвались следующие вражеские суда: транспорты «Flottbeck», «Kong Ring», «Kurzsee», «Asuncion», «Robert Bormhofen», сторожевые корабли V6116 и V6117 (в ряде опубликованных документов имеют иные обозначения — NM-01 «Cherusker» и NM-21 «Ubier»).

«К-1» пропала без вести в 1943 году во время похода в районе Новой Земли. К тому времени Михаил Августинович уже не командовал лодкой, а возглавлял первое отделение отдела подводного плавания штаба Северного флота.

У него сложилась долгая и насыщенная карьера, в 1954 году служил советником начальника штаба Военно-морских сил КНР. Ушел в запас в 1968-м году. В 1970-х поделился с журналистами несколькими воспоминаниями о боевых временах, одно из которых легло в основу данного материала. Дожил до 1984 года, скончался в возрасте 71 года.

Месть «Щуки» за «Малютку»

Щ-307 — дизель-электрическая подводная лодка серии V-бис 2, проекта «Щука». Интересно, что при постройке называлась «Треской». Славный боевой эпизод щуки-трески Щ-307 имеет трагическую предысторию. И связан он с представителем другого класса — М-78 «Малютка».

В ночь на 23 июня 1941 года М-78 шла в сторону латвийского порта Виндава. Здесь ее атаковала немецкая субмарина U-144. Весь экипаж М-78 погиб. В июле U-144 покушалась на М-97 «Малютка», но безуспешно. 2 августа за U-144 охотилась Щ-406 «Щука», но немецкая лодка уклонилась. Однако U-144 оставалось недолго жить. Месть «Щуки» была на подходе.

10 августа 1941 года Щ-307 «Щука» совершала рейд в районе острова Даго (ныне Хийумаа) в проливе Соэлозунд Балтийского моря. Вскоре советские моряки засекли подозрительный объект, смутно напоминающий советскую субмарину типа «С». Но что-то здесь было не так.

«По справочнику проверили: немецкая. Атаковать! Вижу она показывает левый борт, идет медленно. “Боевая тревога! Торпедная атака!” В 22.10 10 августа — залп из 2 торпед из кормовых аппаратов. "Пли!" Стреляли беспузырно… приняли 1 тонну воды. Через 35 секунд глухой удар. Всплыли через 1 минуту — немецкой подлодки нет. Большое возмущение воды, темное пятно (масло, соляр)», — вспоминал командир «Щ-307» Николай Петров.

Командир «Щ-307», в отличие от многих других, имел солидную подготовку, до войны несколько лет преподавал на курсах комсостава подплава, да и команду смог подготовить хорошо. От обнаружения до залпа ушли всего две минуты

Уже 12 августа 1941 года Щ-307 «Щука» вернулась на базу, после чего в конце августа того же года приняла участие в таллинском переходе, эвакуировав основную часть Балтийского флота из Таллина в Кронштадт.

Всего за годы войны Щ-307 совершила четыре боевых похода — в июле-августе 1941 года, в сентябре-ноябре 1942-го, в апреле-июле 1944-го и в январе-феврале 1945-го. За это время Щ-307 совершила 11 торпедных атак, выпустив 26 торпед. Помимо U-144, в списке потопленных ей кораблей финский пароход «Бетти Х» и немецкий пароход «Генриетта Шульце».

6 марта 1945 года Щ-307 «Щука» была награждена орденом Красного Знамени, а ее командир Михаил Калинин получил звезду Героя Советского Союза. Ниже представлены характеристики «Щуки».

Скорость надводная 13,5 узла (25 км/ч), подводная 8,5 узла (15,74 км/ч);

Рабочая глубина погружения: 75 метров, предельная глубина погружения 90 метров;

Автономность плавания 20 суток;

Экипаж 37 человек;

Водоизмещение надводное 593 тонны, подводное — 705,7 тонны;

Артиллерия: два 45-мм орудиями 21-К

Минно-торпедное вооружение: четыре носовых торпедных аппарата (ТА) калибра 533 мм, два кормовых ТА калибра 533 мм. Боекомплект торпед — 10. Также есть два пулемета.

«Сталинец» против Вильгельма Густлоффа

Об эпизоде «Подводный флот СССР против кригсмаринен» достаточно много написано, поэтому сделаем акцент на некоторых аспектах. С-13 — это лодка типа «С», она же «Средняя», она же «Сталинец». «Сталинцы», как бы оправдывая свое название, считаются одними из лучших подлодок того периода, они символ эпохи и такой же символ Великой отечественной, как «Катюша» в артиллерии, Т-34 у танкистов.

Скорость надводная 19,5 узла (36 км/ч), подводная 8,7 узла (16 км/ч);

Рабочая глубина погружения: 80 метров, предельная глубина погружения 100 метров;

Автономность плавания 30 суток;

Экипаж 42 человек;

Водоизмещение надводное 837 тонн, подводное — 1 090 тонн;

Артиллерия: пушка калибра 100-мм Б-24ПЛ;

Минно-торпедное вооружение: шесть 533 мм торпедных аппаратов (ТА) (по 4 в носу и 2 в корме), 12 торпед. ПВО 1 x 45/46 полуавтомат 21-К.

Некоторые источники называют С-13 самой результативной подлодкой времен Великой Отечественной. В боевых действиях на Балтике она с 1942 года. на ее счету вражеский «Гера», «Юсси Х», голландская парусно-моторная шхуна «Анна В», а также торпедоносец «Генерал Штойбен». Но настоящим звездным часом С-13 считают потопление Вильгельма Густлоффа, немецкого «Титаника».

Вечером 30 января 1945 года С-13 под командованием капитана третьего ранга Александра Маринеско патрулировала район немецкого глубоководного фарватера № 58. Ближе к девяти часам вечера С-13 наткнулась на Вильгельма Густлова, сопровождаемого конвоем 2-й учебной дивизии подводных лодок.

Более чем часовая погоня за тяжеловесом закончилась потоплением «немецкого титаника». Из дневника радиста С-13 Михаила Коробейника, где подробно описаны события того вечера:

«От нечего делать читаю рассказ "Гранатовый браслет" и пишу дневник. Сегодня бачковой [раздатчик пищи]. Самочувствие отличное. В 19:05 снялись с грунта, а в 19:30 всплыли. В 21:20 боевая тревога — обнаружили силуэт транспорта и полтора часа шли полным ходом в погоню за ним. В 23:05 легли на боевой курс и выпустили 3 торпеды. Через 30 сек. услышали три мощных взрыва. Цель поражена. Лайнер противника в 18 тысяч тонн (в действительности 25 484 тонны. — прим. «Ленты.ру») водоизмещением затонул».

А вот что вспоминал в беседе с телеканалом «Звезда» гидроакустик С-13 Станислав Звездов:

Я, как и все другие мальчишки, патриотически настроенный, пошел в военкомат, попросился в подводный флот… Командир приказал: «Аппараты, товсь! Аппараты, пли!» И через 26 минут «непотопляемый лайнер», как его позиционировала фашистская Германия, затонул

Интересно, что сам командир С-13 Маринеско для военных властей был человеком неоднозначным. Он ловко бил врага, но при этом и выходил далеко за пределы устава. Говоря иными словами, «замечен в аморальном поведении».

«Проблемы с признанием заслуг легендарного подводника были связаны с его сложным характером и неоднократными случаями нарушения воинской дисциплины, что отрицать невозможно. За это, собственно, он и был наказан, несмотря на его ошеломительные боевые успехи», — отмечал заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Валерий Куличков.

Из-за этого заслуги Маринеско перед родиной зачли только в 1990 году, когда ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Кстати, по весьма убедительной просьбе моряков.

***

Роль подводников в годы Великой Отечественной невозможно переоценить. Советскому подводному флоту в годы ВОВ посвящено большое количество изданий, и каждое освещает свой аспект.

Подлодки входили в состав Северного, Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского флотов. На каждый из них ложилась своя доля нагрузки. Самой неспокойной считалась служба на Балтийских субмаринах, но балтийцы же вынудили нацистов сократить перевозки по морю и пользоваться и без того перегруженными железными дорогами.

Северный флот раз за разом срывал поставки немцам боеприпасов и продовольствия и в целом заставлял фрицев чувствовать себя не так вольготно на русском севере. Черноморские подводники с 1943 года приближали победу СССР, а их участие в Крымской операции трудно переоценить: на их счету было 33 процента суммарного тоннажа, потерянного врагом на Черноморском театре.

Однако и потери среди подводников были велики. Существует ряд исследований, которые это показывают. Например, статья вице-адмирала в отставке и доктора военно-морских наук Казимира Сталбо «Цена нашей победы. Анализ потерь Советского ВМФ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

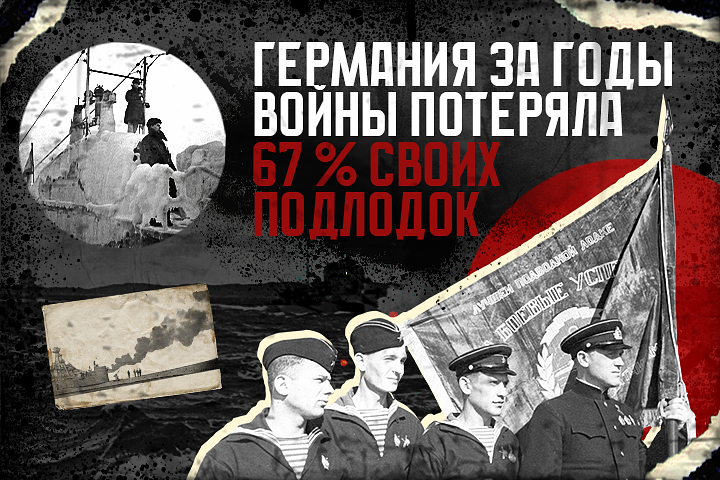

Общие цифры таковы. Из 218 субмарин (или 267 по другим источникам) ВМФ против Германии использовал 170. Из них от оружия противника погибла 81 подлодка, то есть 48 процентов. Германия же потеряла 67 процентов подводных лодок от числа участвующих в боевых действиях.

Из всего этого можно сделать вывод, что судьба подводного флота СССР в годы войны в целом повторяет контуры РККА в целом. Большими усилиями, большими жертвами и потерями, но победили самую сильную и агрессивную армию в Европе.