Первый сказочник СССР. Автор «Айболита» и «Мойдодыра» стал главным детским писателем. Через что Чуковский прошел ради этого?

08:26, 11 августа 2025«Айболит» и «Мойдодыр», «Бармалей» и «Муха-Цокотуха», «Тараканище» и «Крокодил»... Эти тексты с малых лет слышал в нашей стране каждый ребенок. Остроумные, хлесткие, смешные и богатые на фантазию, сказки Корнея Чуковского стали «проверенным детским чтением» для миллионов россиян и их детей. При этом важно понимать, что сам Чуковский не только известнейший на всей территории бывшего Советского Союза детский писатель. Он еще литературовед, поэт, критик, историк и теоретик литературы, прозаик, мемуарист, лингвист, переводчик... А еще человек сложной судьбы, который за свою жизнь встретился с таким количеством трагедий и вызовов, что решительно невозможно понять, как он после этого остался верен своим идеалам. В его жизни было все: потеря близких, гонения и боль от невозможности творить. Чуковский — самое выдающееся литературное явление крайне непростой эпохи. Почему — рассказывает материал «Ленты.ру» из цикла «Жизнь замечательных людей».

1905 год. Чуковского доставляют в казематы царского следственного изолятора. Перед ним за столом сидит вертлявый человек в форме. Лицо у него было приятным, подвижным, будто совсем не чиновничьим. Человек встречает Корнея как старого друга: жмет руки, сажает в кресло, смотрит с умилением и наглядеться не может. Потом достает из стола глянцевую папку. В ней — журнал Чуковского «Сигнал», испещренный какими-то черточками, значками, завитками, пометками, образовавшими на каждой странице затейливый и красивый узор.

Следователя по важнейшим делам звали, шутка ли, Цезарь Иванович Обух-Войщатынский. Этот милейший человек рассыпается в похвалах проекту Корнея, так, словно и сам был бы счастлив сотрудничать в этом превосходном издании. Он рассказывает о своих любимых текстах в выпуске — стишках Ольги Чюминой, стыдившей тетку царя великую княгиню Марию Павловну, известную своим распутством и хищничеством. А уж от портрета государя на первой странице следователь и вовсе был в восторге.

«Простите, но нельзя ли мне зайти послезавтра? Сегодня я ужасно тороплюсь», — оробевший молодой Чуковский смелеет: кажется, ничего страшного ему не грозит

«Минутку, проклятая должность, уж вы не сердитесь, вынуждает меня предъявить вам обвинение в оскорблении величества (103-я статья), в оскорблении членов императорской августейшей семьи (106-я статья), в потрясении основ государства (128-я статья)», — как гром среди ясного неба вываливает Цезарь Иванович.

Запахло судом и прокуратурой. Следователь заговорил о мере пресечения. Залог «скромный» — всего десять тысяч рублей. У Чуковского ноги подкосились бы, не сиди он в кресле. У него в кармане хоть шаром покати — прямо перед тем, как попасть к следователю, он неожиданно получил гонорар, на который уже и не надеялся, и выкупил на него из ломбарда заложенное ранее. Чуковский попытался что-то возразить Цезарю Ивановичу. Итог — каталажка.

Деньги, чтобы вызволить неудавшегося издателя, все же соберут. А вот журнал его будет закрыт. Впрочем, за всю длинную жизнь Корнея это будет единственное неприятное столкновение с властью. А проживет он еще долго.

«Я как незаконнорожденный»

Появившийся на свет 31 марта 1882 года, он был плодом незаконной любви украинской горничной Катерины Корнейчуковой и студента-медика Эммануила Левенсона, в доме которого мать работала. Это было здание у Пяти углов в самом центре Санкт-Петербурга. Урожденный Николай Васильевич Корнейчуков, он все детство страшился пометки, указанной у него в метрике, «незаконнорожденный». Такая же пометка стояла у его сестры Маруси.

«Я как незаконнорожденный, не имеющий даже национальности (кто я? еврей? русский? украинец?), был самым нецельным, непростым человеком на земле. Главное — я мучительно стыдился в те годы сказать, что я „незаконный”... Когда дети говорили о своих отцах, дедах, бабках, я только краснел, мялся, лгал, путал. У меня ведь никогда не было такой роскоши, как отец или хотя бы дед. Эта тогдашняя ложь, эта путаница и есть источник всех моих фальшей и лжей дальнейшего периода... Раздребежжилась моя „честность с собою” еще в молодости», — вспоминал Чуковский.

Состоятельные родители столичного студента не захотели принять в дом украинку крестьянских кровей, а юноша не смел их ослушаться. Вскоре мать забрала Колю и Марусю в Одессу, где они и росли.

Была в Одессе мадам Бухтеева... У нее было нечто вроде детского сада — и туда мама поместила меня, когда мне было лет 5-6. Там было еще 10-15 детей, не больше. Мы маршировали под музыку, рисовали картинки. Самым старшим из нас был кучерявый, с негритянскими губами мальчишка, которого звали Володя Жаботинский. Вот когда я познакомился с будущим национальным героем Израиля — в 1888 или 1889 году!

Ярлык незаконнорожденного долго преследовал Колю. Он учился в городской Пятой гимназии, но в 1898 году был исключен из-за «низкого происхождения». Маленький мальчик занимался самообразованием. Так родилась его любовь к литературе. Совсем юным он прочитал «Науку любви» Овидия, а затем учил английский по самоучителю. Благодаря приобретенному знанию он познакомился со своей главной поэтической любовью — творчеством Уолта Уитмена. Позже он напишет о своем любимом поэте несколько книг.

В публицистике Чуковский дебютировал в 19 лет. Перепробовав массу профессий, с 1901 года он стал печататься в «Одесских новостях». Писал главным образом статейки о выставках картин и о книгах. Иногда — очень редко — публиковал стихи. Вскоре статьи молодого публициста стали появляться в других изданиях. Корней был ценным сотрудником хотя бы уже потому, что читал все английские и американские газеты, которые приходили в редакции. Через пару лет, когда выяснилось, что в редакции он единственный, кто знает английский язык, его отправили в Англию корреспондентом.

Корней незадолго до поездки женился на Марии Гольдфельд и взял ее с собой. В Великобритании его жена забеременела первенцем и вернулась рожать на родину — без мужа

В Лондоне он в подлиннике читал произведения английских писателей, историков, философов, публицистов в бесплатном читальном зале библиотеки Британского музея. «Корреспондентом я оказался из рук вон плохим. Вместо того чтобы посещать заседания парламента и слушать там речи о высокой политике, я целые дни проводил в библиотеке Британского музея, читал Карлейля, Маколея, Хэзлитта, де Куинси, Мэтью Арнольда. Очень увлекался Робертом Браунингом, Россетти и Суинберном. Английский язык я изучил самоучкой», — писал Чуковский в мемуарах.

Возвращение и «Сигнал»

На родине тем временем наступило время перемен — грянула революция 1905 года. По возвращении в Россию Чуковский в Петербурге начал издавать сатирический журнал «Сигнал», антиправительственный характер которого привел к упомянутой выше встрече со следователем по имени Цезарь. Издать Корней успел лишь четыре выпуска «Сигнала», последний вышел, когда главред уже сидел в тюрьме. Его выпустили под залог, но потом приговорили к тюремному сроку в шесть месяцев.

В 1906 году семейство перебирается под Санкт-Петербург, в финское местечко Куоккала. Там близким для Чуковского другом стал художник Илья Репин, которому он позировал для трех сюжетных картин и портрета.

В Куоккале Чуковский прожил целых десять лет. Там же родились его дочь Лидия и сын Борис

И какие это были десять лет! С 1906 года Чуковский стал штатным сотрудником журнала Валерия Брюсова «Весы». Также его критические заметки печатались в журнале «Русская мысль» и в альманахе издательства «Шиповник». В 1907 году он опубликовал переводы лирики Уолта Уитмена. Книга эта стала настолько популярной, что Чуковский приобрел в литературной среде определенное влияние. Вскоре он уже был влиятельным критиком, который выступал в защиту футуристов (с Маяковским он познакомился в той же Куоккале, когда тот приезжал в гости в репинские «Пенаты».

В 1908 году он выпустил книгу «От Чехова до наших дней», в которой собрал все свои уже написанные критические статьи. Туда вошли очерки не только о Чехове, но и о Бальмонте, Блоке, Сергееве-Ценском, Куприне, Горьком, Арцыбашеве, Мережковском, Брюсове. Эту книгу он подписал псевдонимом Корней Чуковский, который использовал в дальнейшем на протяжении долгих лет творческой деятельности.

Война и революция

Разразилась Первая мировая война. Конфликт сильно повлиял на книжный рынок, тиражи снизились, так же как и количество периодических изданий. Но с этими препятствиями Чуковский справился. Будучи критиком, он стал читать лекции, которые по уровню эстрадного успеха не уступали выступлениям Маяковского. Собственно, именно эпатажность футуристов Корней чаще всего и пытался объяснить публике — такие лекции пользовались огромной популярностью.

В 1916 году Чуковский вновь оказался в Англии. Уже не как никому не известный корреспондент, а как важная персона. «Мне показывали все тайны, недоступные самим англичанам: какие строятся теперь суда, аэропланы и прочее, я был в стоянке Главного флота, куда с самого начала войны не мог проникнуть никто», — хвастался он.

Это был настоящий взлет на вершину олимпа

Вчерашнего незаконнорожденного, которого гнали тряпками из школы из-за происхождения, теперь принимал сам король вместе с важнейшими министрами-лордами. Но этот взлет был прерван обстоятельствами — грянула Октябрьская революция. Все дореволюционные заслуги литератора потеряли смысл, обратившись из успехов в улики. Однако Чуковского миновала первая волна большевистских репрессий, направленная против кадетов, его коллег по газете «Речь». Куда больше его задело закрытие журналов и частных издательств — когда на новую страну опустился молот цензуры, Корней попросту остался без способов заработка.

Однако, даже несмотря на нищее положение, Чуковский отказался эмигрировать. Он искал сотрудничества с новой властью, тем более что нужно было кормить все разрастающуюся семью — 24 февраля 1920 года у Чуковских родилась дочь Мария, в семье ее называли Мурочка.

И вот имя Чуковского наряду с Блоком и Ивановым-Разумником значится в списке участников Комитета по реформе орфографии, а вскоре его под крыло берет Максим Горький со своими бесконечными проектами — от «Всемирной литературы» до различных периодических изданий.

Чуковский отчасти разделял революционные идеалы, но более всего выжить в тяжелые времена ему помогала зверская работоспособность. Когда в Петрограде не хватало еды, топлива, лекарств, Корнею чудом удавалось кормить семью.

Работать, работать и работать

Во времена НЭПа Чуковский печатал по три книги в месяц, чтобы положить хлеб на стол. Вдобавок Корней убедил себя, что коммунисты принесут с собой новую демократию — ту самую, что воспевал Уолт Уитмен (книгу о нем, «Поэзию грядущей демократии», литератор издал в 1918 году). Но это далеко не единственный автор, которым тогда занимался Чуковский. Размах тем, которыми он был занят, шуточно описал Александр Блок в стихотворении, оставленном в рукописном альманахе Чуковского «Чукоккала».

Мне некогда! Я «Принципы» пишу!

Я гржебинские списки составляю!

Персея инсценирую! Некрасов

Еще не сдан! Введенский, Диккенс, Уитмен

Еще загромождают стол! Шевченко,

Воздухоплаванье…

Корней стал открывать новые журналы. Один из них, «Современный Запад», был создан совместно с Евгением Замятиным. Он собирал вокруг себя интеллигенцию — одним летом он вместе с художником Мстиславом Добужинским организовал в деревне писательскую колонию.

Все это превращало Чуковского в рупор политики власти

По крайней мере в глазах окружающих. И это обернулось против литератора. Последней каплей стало скандальное письмо, которое Корней написал Алексею Толстому, в тот момент находившемуся в эмиграции.

В послании он лучезарно восторгался пролетарской Россией, рассказывал, как «в деревне бабы рожают, петухи кричат, голопузые дети дерутся на солнце», и зазывал писателя вернуться из Берлина. Толстой опубликовал письмо в газете «Накануне», в результате чего от Корнея (вдобавок ко всему злобно раскритиковавшего в письме некоторых литераторов) отвернулись многие коллеги. Корней на какой-то период почувствовал себя покинутым, даже отвергнутым.

«Никакой стареющий человек других поколений никогда не видел так явно, как я, что жизнь идет мимо него и что он уже не нужен никому. Для меня это особенно очевидно, потому что произошла не только смена поколений, но и смена социального слоя. На лодке мимо окна проезжают совсем чужие, на пляже лежат чужие, и смеются, и танцуют, и целуются чужие. Не только более молодые, но чужие. Я стараюсь их любить — но могу ли?» — писал он.

От «Крокодила» до «Мойдодыра»

Критикой при новой власти заниматься было уже невозможно — всепоглощающая цензура попросту уничтожила эту профессию как явление. В 1920-е Чуковский (уже прославившийся как детский писатель в 1916-м, написав легендарного «Крокодила») создает самые известные свои стихотворные сказки — «Мойдодыр» и «Тараканище» (1923), «Муха-Цокотуха» (1924), «Бармалей» (1925), «Телефон» (1926) и «Айболит» (1929). Каждая из них несет важный воспитательный посыл. Например, «Мойдодыр» учит гигиене, «Айболит» — доброте и состраданию. В «Бармалее» можно увидеть ироническое осмысление борьбы со страхом и победы добра над злом. Об этом повествует и «Тараканище», которое произвело фурор не только среди детей, но и среди взрослых.

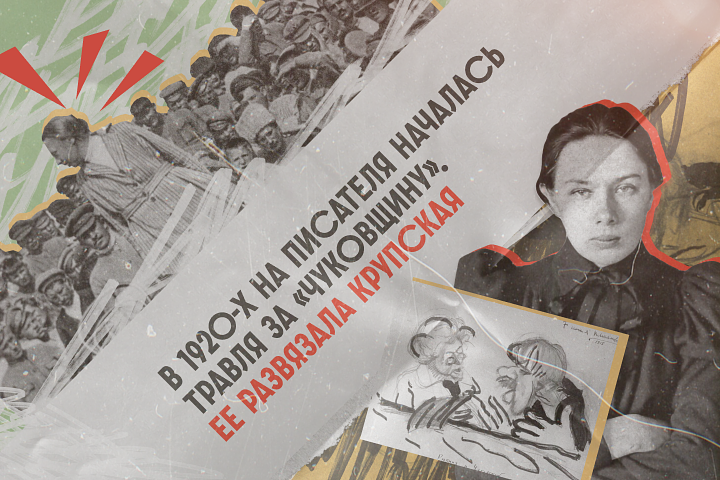

Вопреки сложившемуся мифу, сказка «Тараканище» не была политической сатирой на Иосифа Сталина, да и не была политической сатирой в принципе — это своего рода «Ревизор» Гоголя для трехлетних. Любопытно, что от власти Чуковскому досталось вовсе не за «Тараканище», а за «Крокодила». В феврале 1928 года в «Правде» была опубликована статья Надежды Крупской.

«О „Крокодиле“ Чуковского», которая возмущалась тем, что нынче читают дети. «Такая болтовня — неуважение к ребенку. Сначала его манят пряником — веселыми, невинными рифмами и комичными образами, а попутно дают глотать какую-то муть, которая не пройдет бесследно для него. Я думаю, “Крокодила” ребятам нашим давать не надо», — писала революционерка.

Этот «Крокодил» впоследствии останется самым известным произведением Корнея, что под конец жизни начнет подбешивать самого автора. «Я написал двенадцать книг, и никто не обратил на них никакого внимания. Но стоило мне однажды написать шутя “Крокодила”, и я сделался знаменитым писателем. Боюсь, что “Крокодила” знает наизусть вся Россия. Боюсь, что на моем памятнике, когда я умру, будет начертано: “Автор «Крокодила»”», — на склоне лет иронизировал перед журналистами писатель.

Впоследствии писателю пришлось не раз столкнуться с нападками на свои произведения

Претензии у цензоров были и к «Мойдодыру» — Чуковскому ставили в вину оскорбление трубочистов, отношение к детям как к неразумным, а также восклицание «Боже! Боже! Что случилось?», впоследствии из следующей редакции изъятое. Не нравилась цензорам и «Муха-Цокотуха» — в насекомых увидели… аристократию. «Этак можно и в Карле Марксе увидеть переодетого принца!» — негодовал Чуковский.

На фоне завязавшейся травли Чуковского перестали издавать, его книги списывали из магазинов как макулатуру. От литератора требовали раскаяний в своей деятельности. Он сделал это — в 1929 году в «Литературной газете» вышло публичное отречение Чуковского от своих сказок. Тогда же смертельной болезнью заболела и его дочь Мурочка. Она умерла в ночь на 11 ноября 1931 года. Страшная трагедия навсегда травмировала Корнея. Он винил себя в смерти ребенка, считая, что это возмездие за его малодушие и отречение.

Предвидя время кровавых репрессий, Корней решил засесть в ожидании — надолго перестал писать сказки, занявшись вместо этого куда более безопасной теорией художественного перевода. Это сработало. В отличие от многих своих коллег, Чуковский ни разу не был арестован. Могло показаться, что 1930-е прошли для него относительно спокойно. Но это не так — преследования коснулись многих его близких и друзей, за которых Корней постоянно хлопотал. Тем, кто подвергался тогда травле, он помогал материально.

А потом началась Великая Отечественная война, которая отняла у Чуковского родню: в первые дни в боевых столкновениях погиб его сын Борис.

«Одолеем Бармалея»

В июне 1941-го Чуковский работал в Совинформбюро, но уже в октябре был эвакуирован в Ташкент. В эвакуации он пребывал не в лучшем состоянии.

Я весь больной. У меня и грипп, и дизентерия, и выпало три вставных зуба, и на губе волдырь от лихорадки — и тоска по Бобе — и полная неустроенность жизни — и одиночество

Там-то, в Ташкенте, он и начал писать вновь — в 1942-м, став сотрудником Республиканской комиссии помощи эвакуированным детям, он сперва выпустил небольшую книгу «Узбекистан и дети», а затем в газете «Пионерская правда» появилась его сказка в стихах «Одолеем Бармалея». Правда, эта аллегория войны встретила очередную неоднозначную реакцию со стороны провластной критики.

«Сказка Чуковского — вредная стряпня, которая способна исказить в представлении детей современную действительность, “Военная сказка” К. Чуковского характеризует автора как человека, или не понимающего долга писателя в Отечественной войне, или сознательно опошляющего великие задачи воспитания детей в духе социалистического патриотизма», — возмущался в газете «Правда» философ Петр Юдин.

Такая же судьба постигла и следующее произведение Корнея, написанное им по возвращении из эвакуации в Москву, — «Приключения Бибигона» выходили частями в журнале «Мурзилка» с осени 1945-го по лето 1946-го, но затем публикация была прекращена из-за критики.

Нельзя допустить, чтобы под видом сказки в детский журнал досужие сочинители тащили явный бред.

С подобным бредом под видом сказки выступает в детском журнале «Мурзилка» писатель Корней Чуковский. Нелепые и вздорные происшествия следуют одно за другим. Дурная проза чередуется с дурными стихами. Натурализм, примитивизм

Итогом этой травли стал конец Чуковского как сказочника — он перестал сочинять произведения для детей.

Чуковский был одним из немногих писателей своего поколения, доживших до хрущевской оттепели и «травоядных времен» — середины 1950-х. С этого момента и до конца его жизни, по словам биографов, продолжался самый спокойный период творчества Корнея Ивановича. Запреты на издание его книг (впрочем, далеко не всех) были сняты. После длительных блоков удалось переиздать «От двух до пяти», написанную еще в конце 1920-х. Тогда она называлась «Маленькие дети». Это не художественное произведение, а блистательное исследование детской речи, написанное с любовью, юмором и вниманием к языку. Автор несколько лет собирал материал, связанный с «лепыми нелепицами» малышей указанного в названии книги возраста.

«Живой как жизнь»

До конца своих дней этот удивительный человек не переставал трудиться не покладая рук. В начале 1950-х он выпустил масштабное исследование творчества Некрасова, а в конце десятилетия ему присвоили звание доктора филологических наук. Следом вышла посвященная развитию русского языка и культуре речи книга «Живой как жизнь».

В 1955-м умерла супруга Корнея Ивановича. Вместе с Марией Борисовной он прожил целых 52 года. «Когда умирает жена, с которой прожил нераздельно полвека, вдруг забываются последние годы, и она возникает перед тобою во всем цвету молодости, женственности — невестой, молодой матерью — забываются седые волосы, и видишь, какая чепуха — время, какая это бессильная чушь», — писал Чуковский впоследствии.

В 1962-м писатель вновь сумел посетить Англию, где ему присудили почетную степень доктора литературы в Оксфорде. В том же году он получил Ленинскую премию.

В 1960-е, когда травили Александра Солженицына, он приютил его на своей даче, а также первым написал публичный восторженный отзыв об «Одном дне Ивана Денисовича». Последние годы жизни Чуковский встретил в подмосковном поселке Переделкино. Там он до конца своих дней устраивал праздники и чаепития для детей — главного источника его жизненных сил и вдохновения. На своей даче Чуковский построил для маленьких соседей целую детскую библиотеку.

Он умер в 1969 году от вирусного гепатита. По воспоминаниям дочери Лидии, перед смертью в Кунцевской больнице он сказал: «Вот и нету Корнея Чуковского».

***

Имя Корнея Чуковского навсегда останется созвучным детской радости. Он не просто писал стихи, но конструировал целые вселенные для самых маленьких. В этих вселенных добро побеждает зло, а бармалеи и крокодилы оказываются жалкими, стоит лишь дать им отпор. Сказки Чуковского учат детей добру — это, возможно, самый главный его подарок многим поколениям российских читателей.

Но Корней Чуковский — не только известнейший детский писатель. Это еще и поэт, критик, историк и теоретик литературы, прозаик, мемуарист, лингвист, переводчик. Человек-эпоха, самое выдающееся литературное явление крайне непростого времени. Его наследие — это не только переводы, стихи и сказки, но и подлинный культурный ориентир. Именно Чуковский привнес в детские сказки принципы высокой литературы. Благодаря ему многие поколения росли с любовью к печатному слову.

Растут и по сей день: по данным Российской книжной палаты, Корней Чуковский остается самым издаваемым в России автором детской литературы. В 2020 году было выпущено 1,08 миллиона книг с его произведениями. О таком тираже детский писатель едва ли мог мечтать при жизни.