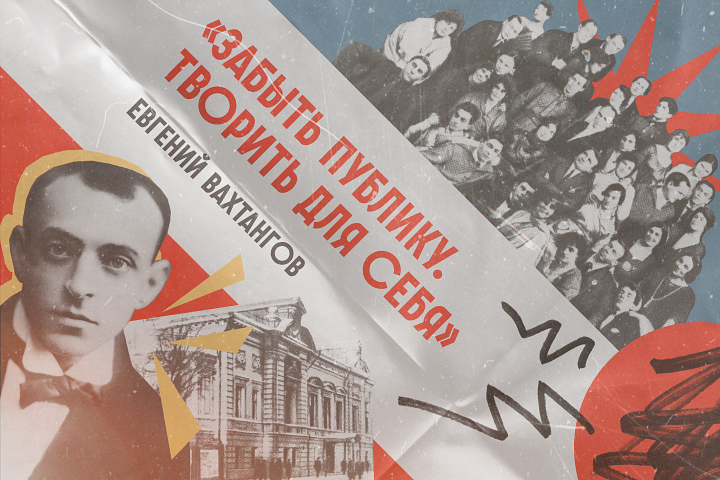

Системный мыслитель. Как Евгений Вахтангов заставил Станиславского поверить и навсегда изменил театр?

08:46, 13 августа 2025Система Станиславского — возможно, самая влиятельная теория в истории мирового театра. О ней знают даже те, кто последний раз был на спектакле десять лет назад. Но успеха системы не случилось бы без режиссера, который первым применил революционные идеи на практике. Евгений Вахтангов был одной из самых ярких фигур русского театра начала прошлого века — но сгорел буквально на пике славы. Почему так получилось, рассказывает материал «Ленты.ру» из серии «Жизнь замечательных людей».

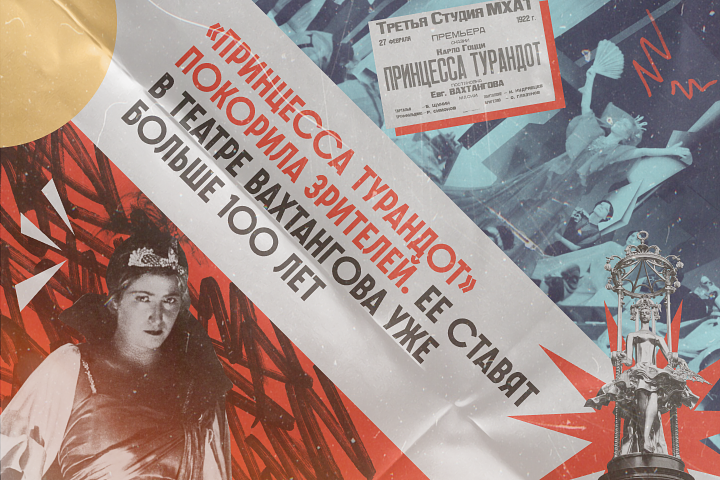

Февраль 1922 года. Еще не отгремели последние выстрелы Гражданской войны, и на развалах некогда великой империи царит голод, нищета и разруха. В это тяжелое время в Москве удивительным образом переживает ренессанс театральное искусство — жаждущий на время сбежать от суровой действительности народ массово идет на развлекательные спектакли. На афишах — авангардные «Великолепный рогоносец» Всеволода Мейерхольда и «Федра» Александра Таирова. А в бывшем особняке промышленника Сергея Берга на Арбате, 26, где располагалась Третья студия МХТ, ставили сказку Карло Гоцци «Принцесса Турандот».

Премьерный показ ознаменовался оглушительным успехом. Но на премьеру не попал самый важный для нее человек — этот спектакль поставивший. После финальной репетиции «Принцессы Турандот» тяжелая болезнь окончательно приковала к кровати руководителя Третьей студии Евгения Вахтангова. Его учитель, легендарный Константин Станиславский, уже в антракте взял извозчика и поехал к режиссеру домой, чтобы расхвалить спектакль. В ожидании возвращения патриарха МХТ второй акт задерживают. После спектакля Станиславский еще и позвонил Вахтангову, чтобы вновь выразить восхищение постановкой.

Дальнейший успех «Принцессы Турандот» был по-настоящему массовым

Спектакль впечатлил как зрителей-пролетариев, так и столичную интеллигенцию — и даже первых нэпманов. Постановка разительно отличалась от всего, что шло в других театрах. Вахтангов увидел в «Принцессе Турандот» ироничную сказку с метапотенциалом: актеры на протяжении всего действия ломали четвертую стену, шутили над самой пьесой, отпускали комментарии о собственных персонажах. Они изображали не только героев сказки, но и актеров венецианской театральной труппы, разыгрывающих «Принцессу Турандот». Зрители были в восторге.

«Принцесса Турандот» стала последней постановкой Вахтангова — через несколько месяцев режиссер ушел из жизни. Но его детище оказалось невероятным долгожителем — спектакль ставили вплоть до XXI столетия. А фонтан, посвященный «Принцессе Турандот», украшает здание Театра имени Вахтангова на Арбате и по сей день.

«Мечтал изучать естественные науки»

Евгений Вахтангов родился в феврале 1883 года во Владикавказе в очень обеспеченной семье. Отец Багратион Сергеевич — купец второй гильдии, богатый табачный фабрикант, видная фигура городской жизни. Суровый мужчина с тяжелым характером сделал состояние сам, вытащив семью из бедности (дед Вахтангова, армянин по национальности, в молодости переехал во Владикавказ из Тбилиси). Однако отношения с сыном, которому Багратион, как он считал, желал только самого лучшего, были напряженными.

С детства Женя играл на мандолине, участвовал в любительских спектаклях, занимался танцами и писал статьи о театре в местную газету

Он жаждал связать свою жизнь с театром и рвался в большой город. Отец же творческие увлечения ребенка не разделял совершенно — хотел, чтобы тот работал на его фабрике. Евгению удалось отстоять право поступить в университет на факультет естественных наук. После окончания гимназии Вахтангов отправился штурмовать Рижский политехнический институт, но выдержать конкурс не получилось.

Но зато юноша поступил в Московский университет — уже после того, как прием абитуриентов был завершен, благодаря отчаянному прошению к попечителям: «Еще на гимназической скамье я мечтал изучать естественные науки, еще тогда я думал поступать на естественный факультет… Со страхом ожидал я решения своей участи отцом, который об университете не хотел и слышать… Наконец под влиянием дяди Петра Лебедева и матери отец согласился отпустить меня в Москву».

Но мечты о естественных науках быстро оказались миражом: уже через год, в 1904-м, Вахтангов перевелся на первый курс юридического факультета, куда больше соответствовавшего его творческой натуре. Но занятия пришлось прервать.

«Вся семья, естественно, курила»

После Кровавого воскресенья в 1905-м началась Первая русская революция. Крупные города сотрясали забастовки и массовые студенческие митинги. К ним (согласно биографам советского периода) примкнул и Вахтангов, выступавший агитатором на фабриках и заводах и распространявший среди рабочих литературу социал-революционеров. Университет был временно закрыт властями в 1905-м. Вахтангов его так и не окончил.

В Москве Евгений быстро женился — его избранницей стала Надежда Байцурова, отношения с которой он завязал еще во Владикавказе. Когда о браке узнал отец, то пришел в ярость. Багратион Сергеевич искал отпрыску богатую невесту, чтобы увеличить собственный капитал, и Байцурова в этом смысле была парой неподходящей.

Отношения с отцом обострялись с каждым новым приездом Вахтангова во Владикавказ. Увлечение театром — бред, супруга — не ровня, а уж что суровый фабрикант думал о революционных увлечениях сына… Багратион Сергеевич вынуждал Евгения, с закрытием университета оказавшегося без средств к существованию, работать на своей фабрике. Он надеялся, что рано или поздно отпрыск оставит бесполезное творчество.

Тем не менее Вахтангов не оставлял театра

Работа на отца навевала на него страшную тоску. Вахтангов прекрасно знал, чем хочет заниматься в жизни, и остановить его было невозможно. Он уезжал выступать и ставить спектакли в Москву, где жил впроголодь (финансовая поддержка отца в эти поездки прекращалась). Параллельно с учебой он участвовал в любительских постановках, в том числе в популярном у московской интеллигенции Михайловском драмкружке. Приезжая к семье во Владикавказ, Вахтангов и там занимался спектаклями.

«Черты лица пропитаны волевой энергией»

В 1909-м Вахтангов поступил в московскую театральную школу Александра Адашева, где его учителем стал режиссер Леопольд Сулержицкий. Вместе с Евгением училась актриса Серафима Бирман, которая впоследствии вспоминала об этом времени так: «Питались те, у кого не было семьи и денег, черным хлебом и консервами из мелочной лавки, помещавшейся наискосок от школы. Мне кажется, что болезнь, сведшая Вахтангова впоследствии в могилу, началась именно от этих самых "консервов". Лавка была плохая, коробки проржавленные, содержимое — на уксусной эссенции. Перекисшее…»

Не считаю, что новичок был красивым или эффектным, но внутренняя сила делала его примечательным. Черты лица Вахтангова были как бы до отказа пропитаны волевой энергией и какой-то стремительной мечтательностью. Он казался человеком, который настоит на своем

В этот период Вахтангов работал кем попало, лишь бы хватало на пропитание: актером и пародистом, режиссером и драматургом, даже музыкантом — главное, что занимался любимым театром. Зимой 1910-го он даже отправился в Париж, где помогал Сулержицкому ставить «Синюю птицу» Метерлинка.

В 1911 году путь Вахтангова определился окончательно: из университета его отчислили, а вот театральную школу он сумел успешно окончить. Молодой актер рвался работать, разумеется, в лучших местах — он пошел наниматься в Московский художественный театр. На собеседовании директор МХТ Владимир Немирович-Данченко спросил его: «Что вы хотите получить у нас и дать нам»? Ответ был дерзким.

Получить — все, что смогу. Дать? Об этом никогда не думал

«Система Станиславского — великая вещь»

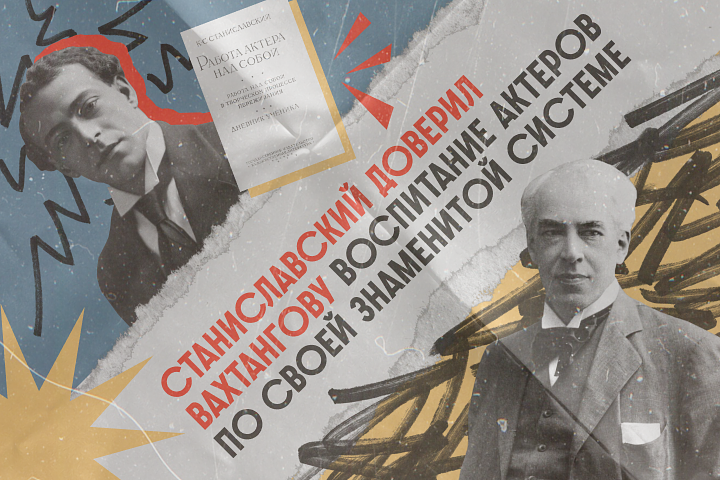

Триумф! С марта 1911-го Вахтангов принят в МХТ, самый модный московский театр. Однако выступал он мало и в основном на вторых ролях. Константина Станиславского заинтересовал большой — восьмилетний! — театральный опыт сотрудника, которому еще не стукнуло и тридцати. Он поручил Вахтангову экспериментальную преподавательскую деятельность — именно в этой творческой работе культовый режиссер видел будущее театра и актерской профессии. Перед Вахтанговым стояла важная задача — разработка с молодыми актерами той самой знаменитой системы Станиславского (в частности, создание задачника к ней).

Так Вахтангов стал педагогом

О молодом преподавателе быстро заговорил весь театральный бомонд. Вахтангов оказался нарасхват. Он начал преподавать в школе актрисы МХТ Халютиной, постоянно давал частные уроки. Но главные усилия были посвящены работе на Станиславского, который, наблюдая за успехами своих артистов, решил создать собственную труппу — Первую студию МХТ, официально открытую в октябре 1912-го.

Во главе студии встал хорошо знакомый Вахтангову Сулержицкий, но с актерами много занимался и сам Евгений. Работать было тяжело — актеры, пусть молодые, но достигшие уже определенного признания, не сильно доверяли какому-то выскочке, который сам не добился успеха, но уже взялся учить других. Порой ему приходилось вступать в открытую конфронтацию с самоуверенными учениками, решившими упрекнуть преподавателя во время занятий.

Знакомство с учениками Вахтангов, словно настоящий миссионер, начинал с заявления, что его главной задачей является пропаганда системы Станиславского («Окончательно утверждаюсь в мысли, что система Станиславского — великая вещь»). Впрочем, вскоре обрели очертания и его личные взгляды на актерство, сцену, преподавание.

«Радость искать в творчестве»

Сознание никогда ничего не творит. Творит бессознание… В промежутках между репетициями происходит в бессознании творческая работа перерабатывания полученного материала… Вдохновение — это момент, когда бессознание скомбинировало материал предшествовавших работ и без участия сознания — только по зову его — дает всему одну форму… Огонь, сопровождающий этот момент, — состояние естественное… Все, что выдумано сознательно, не носит признаков огня

Вахтангов все сильнее убеждался в преимуществах бессознательной, интуитивной игры на сцене. Воспитание актера, таким образом, должно было состоять в «обогащении бессознания многообразными способностями: способностью быть свободным, быть сосредоточенным, быть серьезным, быть сценичным, артистичным, действенным, выразительным, наблюдательным, быстрым на приспособления».

«В театральных школах бог знает что дается. Главная ошибка школ — та, что они берутся обучать, между тем как надо воспитывать», — писал он.

«Все пришедшие в студию должны любить искусство вообще и сценическое в частности. Радость искать в творчестве. Забыть публику. Творить для себя. Наслаждаться для себя. Сами себе судьи», — Вахтангов вел себя как настоящий адепт Станиславского и его системы. В дневниках он ставил задачу, пропагандируя методику главы МХТ, «изгнать театр из театра». В развитии системы он видел миссию всей жизни. В ноябре 1913-го Вахтангов — втайне от Станиславского — начал преподавать еще одной группе студентов-любителей. В историю русской театральной сцены эта группа впоследствии войдет как Третья студия.

Участвовавшие в ней студенты не собирались становиться профессиональными актерами — ими руководили любопытство и жажда нового. Но под началом Вахтангова этот чуть ли не праздный интерес превратился в одержимость — и уже скоро студия пожелала стать самостоятельным театром. Именно здесь в феврале 1922-го и поставили «Принцессу Турандот», сделавшую Евгения Вахтангова бессмертным.

«Ненавижу систему, ненавижу тебя»

Тем временем жена Евгения с маленьким ребенком перебрались в Москву из Владикавказа, устав мириться с его отлучками. Семья жила бедно и ютилась в одной комнате. Четырехлетний сын звал режиссера не папой, а Женей.

У Вахтангова не оставалось времени на семью — утром репетиции, вечером спектакли, а когда спектаклей не было — занятия по системе. На мольбы супруги он разводил руками. В итоге Надежда не выдержала и вместе с сыном уехала к двоюродной сестре, оставив на столе записку мужу.

Ненавижу Станиславского, ненавижу систему, ненавижу тебя. Уезжаю к Леле

Однако этот бунт не произвел на упрямого Вахтангова никакого эффекта — все осталось по-прежнему. Утром — репетиции, вечером — спектакли и преподавание. С учениками он вновь чувствовал себя молодым. Его занятия не исчерпывались актерским мастерством, но были полноценным курсом личностного роста — каждого студента он учил преодолевать слабости характера, становиться умнее и воспитывать себя.

«Если б вы знали, как вы богаты. Если б вы знали, каким счастьем в жизни вы владеете. И если б знали вы, как вы расточительны. Всегда так: ценишь тогда, когда потеряешь. И если б вы знали, как грустно от мысли, что и вам когда-нибудь придется оценить поздно. То, чего люди добиваются годами, то, на что тратятся жизни, — есть у вас: у вас есть ваш угол. Вы молодые и потому не считаете дней. Когда ваш угол станет прошлым, ему найдется много тепла в воспоминаниях. Не считаете дней. Пропускаете их. Подумайте, чем наполняете вы тот час, в который вы не бываете вместе, хотя и условились именно в этот час сходиться для радостей, сходиться для того, чтобы почувствовать себя объединенными в одном, общем для всех стремлении», — так Вахтангов обращался к своим ученикам в послании конца 1915-го.

Откуда, казалось бы, такая сильная ностальгия по юности у человека, которому было всего лишь за тридцать? Возможно, Вахтангов уже предчувствовал неладное. С середины 1910-х режиссер страдал от жутких болей в животе. Сперва он пытался лечить боли содой, но вскоре та перестала помогать. Было подозрение на язву, но оно не подтвердилось. Согласно легенде, зимой 1919-го врачи обнаружили у Вахтангова рак желудка, но скрыли от пациента диагноз. Провели операцию, заявив, что она прошла успешно. Но следующие три года болезнь резко прогрессировала.

Во время показа «Принцессы Турандот» Вахтангов уже не вставал с постели

Но пока Вахтангов был настолько погружен в работу, что на все остальное ему было решительно наплевать. Шла Первая мировая война, прогремела Февральская революция. Режиссер же все свое время и мысли отдавал искусству, а от политической обстановки в стране и мире был бесконечно далек. Наступил октябрь 1917-го.

«Доходя до экстатического переживания»

«Весь день не работает телефон. Мы отрезаны совершенно, ничего не знаем. Стрельба идет беспрерывно. Судя по группам, которые в переулке у квартиры Брусилова, — в нашей стороне это состояние поддерживают "большевики". Так сидели до 1 ноября шесть дней», — писал режиссер.

Вахтангов не зашагал в ногу с революцией, как это сделал, к примеру, Всеволод Мейерхольд. Не стал функционером от власти, не возглавил институцию, не проповедовал, несмотря на собственную социал-революционную юность, победу мирового пролетариата. Но какие-то попытки осмыслить произошедшее он все же предпринимал. В статье «С художника спросится» он — быть может, из искренних побуждений, а может и ради спасения своего наследия от коммунистов (так, к примеру, в это время действовал Станиславский) — писал:

Когда приходит Революция — а она приходит тогда, когда истинно прекрасное во всех областях жизни становится достоянием немногих, — это значит: народ требует вернуть ему его же. Художнику не надо бояться за свое творение: если оно истинно прекрасное, народ сам сохранит его и сбережет. Есть в народе эта необычайная чуткость. Долг художника сделать это. Но это не все. Если художник хочет творить «новое», творить после того, как пришла она, Революция, то он должен творить «вместе» с народом. Не для него, не ради него, не вне его, а вместе с ним

В каком-то смысле новаторская, ироничная и легкая «Принцесса Турандот» тоже стала осмыслением новых времен, выражением фундаментальных перемен в мироощущении эпохи. Но это был не единственный революционный спектакль Вахтангова. После октября 1917-го режиссер, вероятно, понимавший, что жить ему осталось недолго, развил предельную активность, пытаясь успеть как можно больше: кроме работы в мхатовских студиях, он начал преподавать в Пролеткульте, в Народном театре и многих других объединениях, сблизился с игравшей на иврите студией «Габима».

В начале 1922-го вышли два культовых спектакля Вахтангова — вторым стал поставленный «Габимой» «Гадибук» по пьесе Семена Анского. Не зная иврита, режиссер сумел создать в постановке язык универсальной фантастической театральности, поразивший зрителей сначала Москвы, а затем европейских и американских городов.

И «Гадибук», и «Принцесса Турандот» вошли в историю театра — и указали ему полноценное новое направление. «Гадибук» соединял народную легенду с идеями и средствами трагического экспрессионизма. Но его главным достижением, вероятно, можно назвать то, что он потрясал массового зрителя, который ни слова не понимал на иврите. «Почти ни слова не понимая по-древнееврейски, я был все время ритмически потрясаем театральным действом, доходя порою до экстатического переживания с игравшими актерами», — гласили рецензии на постановку. В 1930-х «Габима» переехала в Палестину, со временем трансформировавшись в национальный театр Израиля. Спектакль «Гадибук» был сыгран на его сцене свыше тысячи раз. Его в первозданном виде исполняли до конца шестидесятых годов.

А «Принцесса Турандот» и вовсе провозглашала отказ от сценической иллюзии ради освобождения актерской игры от образа. После смерти Вахтангова она в трех разных постановках просуществовала вплоть до 2006 года. Поставившая спектакль Третья студия в 1926-м была переименована в Театр имени Евгения Вахтангова, который в 1950-х получил статус академического.

***

Евгений Вахтангов остался в истории русского театра уникальным режиссером, который соединил на сцене все популярные методологии и инновации своего времени — вошли туда и система Станиславского, и эксперименты Мейерхольда. Подлинные чувства, реальная психология в стильных декорациях авангардистского гротеска — такой синтез Вахтангов представил публике.

«Я ищу в театре современных способов разрешить спектакль в форме, которая звучала бы театрально. Возьмем, например, быт. Я попробую его разрешить, но не так, как он разрешен Художественным театром, то есть бытом же на сцене, правдой жизни. Я хочу найти острую форму, такую, которая была бы театральна и, потому что театральна, была бы художественным произведением. Тот способ разрешения быта, который давал Художественный театр, не рождает художественного произведения, потому что там нет творчества. Там есть только тонкий, умелый, острый результат наблюдений над жизнью», — объяснял режиссер.

То, что я делаю, мне хочется назвать «фантастическим реализмом»

Вахтангов одним из первых в истории театра соединил миф с бытом, фантастику с психологизмом, игру с правдой. Его идеи предвосхитили всю сценическую культуру XX и даже XXI столетий. И все это стало возможным благодаря невероятному упорству Евгения Вахтангова, который следовал за своей мечтой, несмотря ни на протесты тирана-отца, ни на супружеские обязанности, ни на суровое военно-революционное время.

Коллегам-актерам Вахтангов казался «стремительным мечтателем», который обязательно «настоит на своем». Так режиссер и делал — всю свою недолгую, ослепительно-яркую жизнь.