«Казалось, что земля встала на дыбы» Как «Катюши» наводили страх на нацистов и стали оружием Победы?

00:01, 8 мая 2025В июле 1941 года состоялось первое боевое применение на тот момент секретной установки, впоследствии получившей прозвище «Катюша». Они воевали на всех фронтах Великой Отечественной, став одним из символов победы. Почему фашисты боялись этого оружия и называли его «оргáном Сталина»? «Лента.ру» рассказывает историю появления «Катюш» на полях сражений.

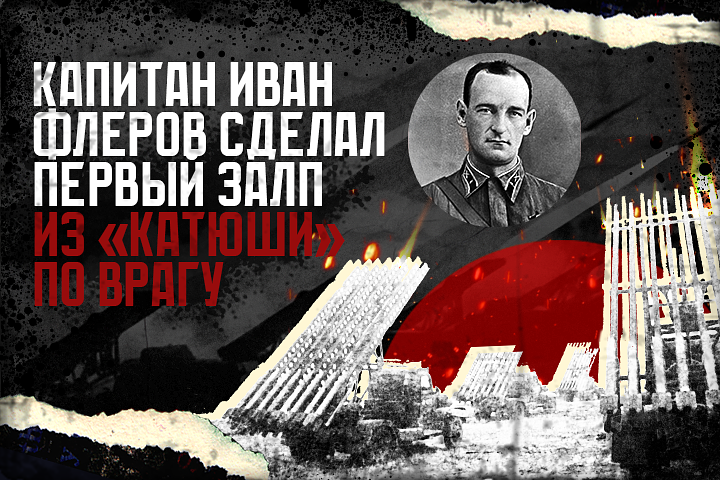

14 июля 1941-го, в 15:50, на Западном фронте под Смоленском прогремели дебютные залпы первой батареи БМ-13, она же «Катюша», под командованием Ивана Флерова, состоявшей из семи пусковых установок. Это зафиксировано в «Краткой истории СКБ-ГСКБ Спецмаш-КБОМ».

Над местным лесом прогремело так, будто за дело взялся скандинавский ас, бог грома и молний Тор. В небо взметнулись исполинские бурые клубы дыма и пыли.

Казалось, что земля встала на дыбы. На секунды все замерло. Прекратилась перестрелка на переднем крае. Мгновение — и загрохотали взрывы, сокрушая все — войска, боевую технику, боеприпасы, горючее, все, что противник сосредоточил на этой станции. Прошло несколько минут, и над станцией разразилось бушующее море огня. В ужасе бежали оставшиеся в живых немецкие солдаты, бросая оружие и технику

Немецкий снайпер Гюнтер Бауэр, воевавший на Восточном фронте, жаловался на голодных волков, ставших настоящей напастью для солдат обеих армий. Однако волки были пустяком по сравнению с советским супероружием: «Волчий вой нагонял на нас тоску и дурные предчувствия. Но даже он был лучше, чем завывание "оргáна Сталина". Так мы прозвали секретное оружие русских, которое они сами называли "катюшами"».

В истории военного оружия наступала новая эпоха. Однако даже среди советского военного командования пока мало кто знал о том, что же это за чудо-оружие.

«Огромное горе обрушилось на нашу страну!»

В первой половине июля 1941-го в Москве находился майор Алексей Нестеренко. Месяцем ранее он наглядно убедился в беспощадном характере новой войны. А ему было с чем сравнивать: в 1939-м его полк едва не отправили сражаться с японцами под Халхин-Голом, в том же году он отправился воевать с белофиннами на Петрозаводское направление. Но стремительный блицкриг немецких агрессоров невозможно было ни с чем сравнить.

23 июня 1941 года, на второй день войны, он вместе с товарищами отражал прорыв нацистских танков возле деревни Товстюны в Белорусской ССР. Отступая, попал в окружение, однако сумел вырваться из капкана и вывести свой полк, не потеряв оружия и сохранив боевое знамя. Полк перевели в Гомель, а затем Нестеренко отправили в резерв Западного фронта, и вот теперь он сидел в Москве и места себе не находил.

Однако общая ситуация на фронтах оптимизма не придавала.

Огромное горе обрушилось на нашу страну! Враг рвался к Ленинграду, Одессе, Киеву, Харькову. Тяжелые бои шли под Смоленском, Ярцевом, Ельней. Мы не знали, что с нашими семьями, которые остались в Лепеле и Витебске...

У страны и армии были свои планы на него. А пока он сидел в мучительном ожидании. Мысли о погибших боевых товарищах, переживания за семью, которая могла попасть в руки врага, — все это не давало покоя. «А тут еще неутешительные сводки Совинформбюро...» — вспоминал Нестеренко.

Тяжкие раздумья командира прервал начальник разведки Николай Голиков — человек из его полка, спасший знамя. Теперь ему не терпелось сообщить что-то важное: «Товарищ командир! На Западном фронте наши применили новую секретную пушку, — взволнованно сообщил он. — Говорят, своим огнем она наводит ужас на гитлеровцев…»

Вести из Смоленщины долетели, наконец, до Москвы. Однако ничего определенного исходя из этой обрывочной информации сказать было нельзя.

«Эти сведения "по секрету" передавались из уст в уста. Говорили, что новое мощное оружие в короткое время создает море огня, что фашисты в панике бежали из Орши. Говорили... Как хотелось верить, что все это не вымысел, а правда», — вспоминал Алексей Нестеренко много лет спустя.

Он даже не подозревал, что ему предстоит поработать с «Катюшей» вплотную и пройти с ней через всю войну. Изучить и плюсы ее, и минусы.

«Приказ есть приказ...»

В августе 1941-го началась большая работа. Алексею Нестеренко поручили сформировать 4-й гвардейский минометный полк реактивной артиллерии, главным козырем которого станут «Катюши».

Дело непростое психологически. Нужно было ездить по артиллерийским частям и, апеллируя к предписанию Полевого управления Западного фронта, забирать лучших командиров для нового полка. Это при том, что он сам толком никаких «Катюш» еще не видел и имел о них весьма опосредованное представление.

Как объяснить командирам частей, почему они должны лишиться лучших из лучших во время тяжелых кровопролитных боев, когда судьба Родины висела на волоске?

По правде говоря, мне без особой радости давали эти сведения. Но приказ есть приказ

Многие офицеры старой закалки слухам о боевых новинках не особо доверяли. Но и с предписанием Полевого управления не поспоришь. Приказы не обсуждаются, какими бы абсурдными они ни казались. Нестеренко справился с задачей за двое суток. Привез элиту артиллерии в Москву, а потом неожиданно узнал, что ему предстоит ими всеми командовать. Громадная ответственность!

«На всю жизнь запомнилось, как председатель комиссии торжественно объявил: “Товарищ Нестеренко! Вы назначаетесь командиром четвертого гвардейского минометного полка реактивной артиллерии резерва Верховного Главнокомандования”. От радости и волнения сердце забилось так, что был слышен каждый его удар. Взволнованно поблагодарил комиссию за высокое доверие и обещал оправдать его с честью», — вспоминал Алексей Нестеренко.

Его предупредили, что оружие секретное, а поэтому личный состав нужно подбирать тщательно. На это ушло немало времени и сил. В этот период познакомились с «Катюшами» уже более детально. Первой реакцией было разочарование, ведь когда с установки сняли брезент, перед бойцами предстал обычный трехосный грузовик ЗИС-6, на шасси которого смонтирована какая-то металлическая ферма.

«"В чем же грозная сила этой очень простой машины?” — мысленно спрашивали мы себя», — рассуждал Нестеренко.

Информацию о механике и принципах работы установки получали дозированно. Но становилось понятно, что опытный артиллерист за короткий срок вполне может в ней разобраться. Как и многие другие виды отечественного легендарного оружия, «Катюша» отличалась простотой.

«О боевой машине БМ-13 нам сообщали очень скупые сведения: данные о дальности стрельбы, скорости хода. Особенно немногословными становились наши лекторы, когда речь заходила о снаряде. Сведения о нем давались лишь в пределах эксплуатационной необходимости. Нам рассказывали, как хранить снаряды, перевозить, как с ними обращаться, как устанавливать взрыватель на осколочное и на замедленное действие», — вспоминал Алексей Нестеренко.

А время поджимало. Дела на Юго-Западном фронте шли неважно. Враг захватил Полтаву, рвался к Харькову. Под Ахтыркой в Сумской области шли кровопролитные бои. Вся надежда на 4-й гвардейский минометный полк, возглавляемый Нестеренко. Но нужно было поторопиться.

И вот они уже в пути. Далее форсированный марш по маршруту Москва — Тула — Курск — Белгород — Харьков. Приходилось по ходу дела учиться управлять механизированной колонной. В пути Нестеренко едва не разбился на машине, поскольку подменял водителя, но сам после бессонных ночей заснул за рулем. Много всего случилось за время переброски — десятки случаев, которых бы с лихвой хватило на одну биографию в условиях мирной жизни. Но в условиях войны на подстерегавшую на каждом шагу опасность никто не обращал внимания.

24 сентября полк сосредоточился в перелесках, в пятнадцати километрах северо-восточнее воспетой Гоголем Диканьки. Враг был совсем рядом. Наконец 25 сентября случилось то, ради чего 4-й гвардейский минометный полк и собирался. Был дан первый залп по лютовавшим там оккупантам.

Тишину утра нарушил грохот, такой же, как под Смоленском двумя месяцами ранее. Эхо прокатилось над Диканькой, над ближними и дальними хуторами.

Слева, сзади нас, из-за леса непрерывным потоком вылетали огненные кометы. Они шумели над нашими головами. Через несколько секунд все урочище окуталось густым черным дымом, в котором виднелись яркие вспышки разрывов. Слышались громовые раскаты. Шум летящих снарядов, сопровождаемый каким-то особенным скрежетом, грохот разрывов, а также громадное черное облако, мгновенно окутавшее рощу, произвели сильное впечатление

Когда дым рассеялся, бойцы и командиры увидели, как из рощи, где находилось логово нацистов, выбежали обезумевшие от страха гитлеровцы. Как скакали в бешеном танце, некой пляске святого Витта, потерявшие всадников лошади. Те враги, что уцелели, были напрочь деморализованы. Они не знали, что сейчас произошло, и, казалось, за мгновение утратили контроль и над собой, и над ситуацией. Масштабы воистину библейские, ранее о таком можно было прочитать только в историях о боге, карающем «огнем и серой» какие-нибудь Содом с Гоморрой.

Как отмечал Нестеренко, даже бойцы минометного полка, посвященные во все детали, оказались потрясены. Как артиллерийское оружие «Катюша» била по врагу, как психологическое — била в обе стороны. И вызывало самые разные реакции — от безудержного истерического смеха до всеобщей паники.

Допросы же военнопленных показали, что среди солдат вермахта не было редкостью, когда они сходили с ума, побывав под огнем советских реактивных установок.

Гюнтер Бауэр и Алексей Нестеренко. Столь разные люди, к тому же воевавшие по разные стороны, в своих мемуарах сходятся во мнении, что «Катюша», помимо прочего, была мощнейшим оружием морального воздействия.

4-му минометному полку предстояло долго и упорно сражаться с фашистами. После Диканьки были бои под Харьковом, рейд по тылам врага в районе Ельца.

В 1942-м году Нестеренко получил звание полковника. В апреле-мае 1942-го он воевал в районе Демянска и в районе Изюма. И везде «Катюша» добросовестно выполняла свою работу.

К финальным операциям войны Нестеренко командовал семью тяжелыми бригадами гвардейских минометов, это приблизительно шестая часть от общего числа (всего было сорок) таких соединений РККА, а также семнадцатью полками «Катюш» из ста пятнадцати.

«Ничего… жизнь научит»

История боевого применения «Катюш» необъятна. Это тысячи человеческих историй, составляющие эпическое полотно Великой Отечественной. Взгляд на «Катюшу» с другого ракурса, через призму другого героя, позволит сделать рассказ более объемным. Это история Давида Хуторяна, что бил врага вместе с «Катюшей» на Ленинградском фронте.

Уроженцу Одесской области Давиду Хуторяну в начале войны шел восемнадцатый год. Он имел широкие планы на жизнь и годом раньше поступил на факультет корпусостроения Николаевского кораблестроительного института. С кораблестроением пришлось повременить, жизнь внесла свои коррективы. Давид с товарищем пошли на фронт добровольцами.

Сначала он попал в хаос и неразбериху первого года войны. Из-за взаимного недопонимания с особистом (по наивности брякнул, что, возможно, есть родственники за границей) его определили в стройбат. Потом, когда разобрались, квалифицировали как образованного и направили в танковое училище. По прибытии в Сталинград Давид узнал, что танков-то и нет. Тогда его вместе с другими бойцами перебросили в Краснодар, где он поступил в Краснодарское минометное училище. Много было разговоров про «Катюши», но, по словам Давида, в глаза их из курсантов никто не видел. В мае 1942-го он получил лейтенантское звание и направление на фронт.

Потом полная стресса переправа через Ладогу. Был велик риск, что транспорт, на котором Давид с сослуживцами едут в отдел кадров Ленинградского фронта, потопят вражеские «Юнкерсы». Когда добрались до отдела кадров, Давида направили в 38-й гвардейский минометный полк.

Как отмечал Давид, поздней весной 1942-го это была единственная гвардейско-минометная часть на весь Ленинградский фронт.

«По прибытии в штаб полка меня спросили: "Ты "Катюшу" знаешь?" — "Никак нет", — "Ничего… жизнь научит". Пока пойдешь командиром взвода боепитания». Но в октябре 1942 года я стал командиром огневого взвода батареи “Катюш" и вскоре был назначен командиром такой батареи».

«Примерно 400 солдат и офицеров»

По словам Давида Хуторяна, полки «Катюш» состояли из трех дивизионов, в каждом из которых было всего по два батареи. Батареи имели огневой взвод — четыре реактивные установки — и взвод управления. В составе полка уже не было ни зенитчиков, ни пулеметчиков, ни стрелковой роты для прикрытия установок. Всего в обычном полку Гвардейских минометных частей (ГМЧ) было примерно 400 солдат и офицеров. Личное оружие — карабины и автоматы. На батарею одна рация, все остальные рации находились в полковом взводе управления. За боепитание отвечал специальный взвод при штабе дивизиона. На батарею полагался один техник.

«Расчет одной "Катюши" состоял из пять-шесть человек: командир установки, водитель, наводчик и подносчики-заряжающие. На батарее не было своих поваров, питание мы получали с полковой полевой кухни. Не было у нас на батарейном уровне и замполитов», — вспоминал Давид Хуторян.

Особенно ему запомнился эпизод, когда довелось бить фрица прямой наводкой: «Под Ригой, когда полк был на 3-м Прибалтийском Фронте, нам дали приказ: двумя установками перед атакой выскочить на высоту прямо позади позиций нашей пехоты, и дать залп прямой наводкой, без траектории, который послужит сигналом к атаке».

Это значило: вывести две установки на высоту, в открытую, на глазах у немцев, что было сродни акту добровольного суицида.

Они нас могли бы спокойно расстрелять из орудий или минометным огнем уже через тридцать секунд после обнаружения наших реактивных установок

Вместе с товарищами он провел рекогносцировку на высоте, заранее вбив в землю колышки для разметки своих позиций.

«Выехали на это задание без экипажей, со снятыми колпачками на взрывателях. Нам приказали быть на месте за пять минут до атаки, и мы выполнили это задание, точно накрыв своим залпом немецкую линию обороны на участке прорыва», — вспоминал Хуторян.

А дальше примерно то же, как в предыдущих историях: разрушенные фортификационные сооружения, разбитая техника, куски железа и бетона, огонь, враг, бегущий куда глаза глядят. И исполинские черные клубы дыма.

В ночь с 5 на 6 октября 1944-го войска 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов возобновили наступление на Ригу и в ходе преследования 18-й армии к 10 октября 1944-го вышли на внешний оборонительный обвод города. 12 октября начались бои за Ригу. На следующий день войска 3-го Прибалтийского фронта заняли правобережную часть города, а 15 октября освободили левый берег. Враг бежал.

Почему именно «Катюша»

Вокруг БМ-13 огромное количество мифов, но почему такому смертоносному оружию дали столь милое имя «Катюша»?

С одной стороны, это вписывается в традицию РККА. Фронтовики вообще любили давать прозвища оружию. К примеру, гаубицу М-30 называли «Матушкой», пушку-гаубицу МЛ-20 — «Емелькой», в 1944 году на подмогу «Катюше» выпустили более мощную БМ-31-12 «Андрюша». Самое забавное, что подобную немецкую установку Nebelwerfer 41 («метатель тумана»), созданную на основе противотанковой пушки Pak 35/36, советские солдаты прозвали «ванюшами», «скрипухами» и «ишаками».

Что касается «Катюши», она могла стать производной от индекса «К». Но есть более красивая и в чем-то более убедительная история. По легенде, когда батарея БМ-13 под командованием Ивана Флерова сделала дебютный залп по врагу, советские бойцы оригинально отреагировали на случившееся. Они запели хором песню «Катюша» на слова Михаила Исаковского и на музыку Матвея Блантера.

Выходила на берег Катюша,

на высокий берег, на крутой…

По прошествии десятилетий иногда складывается впечатление, что эта песня написана под впечатлением от легендарной установки БМ-13. На самом же деле песня была написана в 1938 году. В 1939-м она вышла на пластинках и моментально стала всенародным хитом. Ее пели на эстраде выдающиеся артисты Валентина Батищева, Лидия Русланова, Вера Красовицкая и Георгий Виноградов, она же была неотъемлемой частью застолий.

В 1941-м произошел перезапуск. Война придала песне новые смыслы, изначально авторами не заложенные. Теперь слова «…на высокий берег, на крутой…» рождали батальные образы, и девушка Катюша представала грозным оружием, гул которого для нацистов хуже разъяренных голодных волков.

Авторская песня стала фольклорной, и в годы войны родилось множество вариантов, обогащенных молвой о БМ-13 «Катюше».

Это все указывает на то, что Великая Отечественная война была не только глобальной битвой двух высокотехнологичных индустриальных держав, но и, в первую очередь, — народной войной. Об это же поется уже в другой песне «Священная война» композитора Александрова на слова Лебедева-Кумача.

Судьба Ивана Флерова

Другой частью мифа о «Катюше» стала судьба капитана Ивана Флерова, которому выпала честь сделать самый первый залп из этого орудия по врагу.

Это трагичная история. Через некоторое время после дебютного залпа из Катюши по нацистам командование Третьего рейха объявило настоящую охоту за советским секретным оружием. Уже 14 августа 1941-го, то есть ровно через месяц после первого удара из БМ-13 по немцам, вышла секретная директива германского главного командования, где говорилось следующее: «Русские имеют автоматическую многоствольную огнеметную пушку... При захвате таких пушек немедленно докладывать».

Примерно в это же время капитан Иван Флеров влился в состав 42-го отдельного артиллерийского дивизиона. За период с 8 августа по 3 сентября 1941 года батареей было произведено 14 залпов.

1 сентября 1941-го, когда вовсю шло формирование 4-го минометного полка под командованием Нестеренко, Флерову было приказано выдвинуться с батареей на открытую огневую позицию в район реки Ужа в Смоленской области. Там за сентябрь произошло несколько боевых эпизодов при непосредственном участии «Катюш».

Однако в октябре 1941-го батарея Флерова попала в окружение Вяземского котла. В ночь на 7 октября (по другим данным — в ночь с 9 на 10 октября) 1941 года у деревни Богатырь Смоленской области батарея Флерова попала в засаду. Иван Флеров не собирался отдавать врагу секретную установку и приказал подорвать установки. Батарею «Катюш» подорвали, и вместе с одной из них погиб Иван Флеров.

По-разному сложились судьбы командиров батарей. Кто-то погиб в самые трудные годы, когда враг еще был силен, а маховик всенародной мобилизации СССР только раскручивался, кто-то вместе с «Катюшами» поучаствовал в крупнейших битвах Великой Отечественной и стал свидетелем переломных моментов Сталинградской и Курской битв, а то и дошел до Берлина. Кто-то, как Алексей Нестеренко, дожил до преклонных лет и написал обширные мемуары о своем боевом опыте.

Что касается «Катюши», боевая ее история простирается вплоть до 1970-х. Если же говорить о ней с точки зрения мифа, народной памяти, то помнить о ней будут еще долго, поскольку она пришла на выручку в самые тяжелые годы и вселила надежду на победу. И эта надежда полностью оправдалась.