Поколение выживших Россия пережила лихие 90-е, кризисы и войны. Как беды сделали россиян сильнее?

18:45, 10 ноября 2020В 2020 году мир переживает невиданный кризис, вызванный пандемией коронавируса. Россия не осталась в стороне от общих проблем, но сумела перенести невзгоды легче многих. Прогнозируемые потери ниже, чем в развитых европейских государствах, а экспорт показывает рост даже в самые тяжелые времена — и в условиях существенных ограничений на поставки нефти. Все это стало возможным не в одночасье. Помогли в том числе кризисы, с которыми страна сталкивалась чаще остальных, — они позволили сделать правильные выводы, создать необходимые резервы. Нынешний спад может казаться проблемой, но еще 20 лет назад его последствия были бы несоизмеримо более глубокими. В рамках проекта «Россия 2020» «Лента.ру» вспомнила прошлое страны.

«Люди не понимали, как можно пить что-нибудь, кроме водки»

Самый разрушительный в новейшей российской истории кризис 1998 года, сопровождавшийся дефолтом по госдолгу, оставил после себя сотни тысяч безработных, четырехкратный обвал курса рубля, трехкратный рост темпов инфляции, беспрецедентный отток капитала (в объеме, сопоставимом с восемью тогдашними ВВП). Не менее разрушительным итогом стала потеря доверия иностранных инвесторов, которые боялись покупать выпускаемые Минфином облигации и не спешили создавать спрос на рубли.

Разорившиеся бизнесмены, врачи, журналисты — представители самых разных профессий жили впроголодь, в бесконечных долгах. Люди спивались, семьи разваливались. Открывать новое дело было страшно из-за организованных преступных групп, контролировавших целые сферы бизнеса. Боровшимся с ними милиционерам приходилось таксовать по ночам или рваться в горячие точки, чтобы получать «боевые» выплаты и хоть как-то обеспечить свои семьи.

Яна Лучезарова была едва ли не единственной женщиной, занимавшейся в 90-х в Красноярске серьезным бизнесом — оптовой торговлей спиртными напитками и продуктами.

Красноярский алюминиевый завод

Фото: Александр Преображенский / «Коммерсантъ»

«Мне тогда не было и тридцати. В августе 1998 года я лежала в больнице, и у меня не было объективной информации о том, что происходит. Когда выписалась, то осознала масштаб произошедшего, — рассказала Лучезарова. — Товар я продавала за рубли, а покупала за доллары и не могла расплатиться с поставщиками — они тоже находились в безвыходном положении, так как товар был весь импортный».

Яна вела бесконечные переговоры, закладывала ценные вещи в ломбард, пыталась добиться выплат у должников. Все это тянулось не днями, а месяцами и годами.

«Те, кто раньше приезжали на мерседесах, выходили в стертых тапках и говорили: "Заходите, пожалуйста! Если увидите что-нибудь ценное, то забирайте"», — вспоминает она.

Экономический кризис совпал с личностным. Яна не понимала, что делать дальше, но продолжать то, чем занималась раньше, уже не хотела.

2000 год стал для Лучезаровой большим испытанием. Она открыла в Красноярске клуб китайских традиционных чайных церемоний.

«Люди тогда не понимали, как можно пить что-нибудь, кроме водки, — вспоминает Яна. — В Красноярске лихорадило алюминиевый завод, у руководства которого были разборки с политиками. Рабочим не платили зарплату. Ситуация была очень нестабильной».

Фото: Владимир Яцин / ТАСС

Лучезарова, как многие в то время, нашла поддержку в эзотерике, прошла 21-дневный курс сухого голодания и полного молчания. Другого способа справиться с колоссальным напряжением и ощущением полной неизвестности, непредсказуемости, опасности, ежедневно исходящей с разных сторон, не было.

«В те времена было трудно заработать многим хорошо образованным и опытным специалистам. Отец мой — военный пенсионер, мама, сын школьного возраста — всех их должна была обеспечивать я», — делится Лучезарова

Сложно было и простым людям, и бизнесменам. Одними из первых клиентов чайного клуба Яны стали банкиры, у которых тоже были серьезные проблемы. «Мы закрывались в полночь, но однажды такая компания из банкиров и кризисных менеджеров заседала у нас до пяти утра», — говорит Яна.

Что обсуждали эти дельцы — она не знает, но люди явно дошли до крайности, раз провели целую ночь за трезвой беседой, что тогда было совсем несвойственно российскому бизнес-сообществу.

Лучезарова долгое время оставалась белой вороной со своими чайными церемониями, но она вызывала большой интерес у местных СМИ и с годами ее смелость окупилась. В нулевых и десятых годах она сумела выстроить новый бизнес, учтя ошибки прошлого.

«В настоящее время я владелица франшизы "Паспортно-визовый центр Евро-Азия". У меня 36 филиалов по России», — говорит она.

«Туда действительно приехали братки и…»

В 2000 году заниматься легальным предпринимательством в регионах мешали не столько последствия кризиса 1998 года, сколько банальный страх перед криминалитетом. Об этом рассказал создатель одной из первых в стране франчайзинговых сетей по продаже автомобилей с пробегом «Автосеть.РФ» Руслан Абдулнасыров. В прошлом году общий оборот сети достиг 14 миллиардов рублей.

20 лет назад, по словам Абдулнасырова, большинство автосервисов и шиномонтажей в его родной Казани держали бандитские группировки.

«Я в то время оканчивал вуз. Хотелось заняться бизнесом, но мы побаивались этих ребят, — вспоминает собеседник «Ленты.ру». — Первый шиномонтаж мы открыли в гараже у милиционера-инвалида. Туда действительно приехали братки и… предложили взять в аренду их шиномонтаж».

Московский автосервис «Автолюкс», где в 1998 году прятали тела жертв преступных группировок

Фото: Олег Булдаков / ТАСС

Как оказалось, группировки хоть и владели всеми хорошими точками, но реально работать там в качестве полноценных управленцев не желали. Те, кто обратились к Руслану, к примеру, прежде набрали управляющими каких-то наркоманов, которые сломали им все оборудование.

«Друзья меня предупреждали, что не следует связываться с братками, что я рискую лишиться не только заработка, но и жизни», — вспоминает Абдулнасыров

Он до сих помнит обставленную крутой кожаной мебелью комнату в здании, где был этот шиномонтаж. Обстановка была как в сериале «Бригада».

Однако в следующие несколько лет ситуация в городе изменилась. За братков всерьез взялись силовики. Группировки стали терять влияние, таять на глазах и в конце концов просто исчезли.

«У людей пропал страх, и они потянулись в связанные прежде с криминалом сферы бизнеса», — рассказывает казанский бизнесмен.

За 20 лет, по словам Абдулнасырова, существенно изменилось отношение людей к самой сфере услуг. В 2000 году у многих его земляков из-за задержек зарплаты не было денег даже на продукты.

«Те, у кого были машины, чинили их сами и прибегали к услугам того же шиномонтажа только в безвыходной ситуации. Сейчас же даже лампочки люди ездят менять на сервис, никто во дворе под капотом не ковыряется», — говорит Руслан.

«Люди спасались огородами»

В конце 1990-х нужда заставляла молодых людей забыть о реально интересующих их профессиях и браться за любую работу.

Так было с Алексеем Зернаковым из Саратова.

«Мама работала журналистом, платили мало. Отца не было. Я очень хотел поступить на исторический факультет после школы, но пришлось идти в ПТУ и параллельно заниматься поденной работой», — вспоминает Зернаков.

По его словам, к 2000 году регулярная выплата зарплаты казалась жителям Саратова уже чем-то из ряда вон выходящим.

«Люди спасались огородами. Я помню, как мы три месяца питались одними оладушками на воде с бабушкиным вареньем», — говорит Алексей.

Зернакова как разнорабочего часто «кидали» с выплатами. Он до сих пор помнит, как, устроившись временно охранником, получил первую зарплату — 1500 рублей! «На радостях купил рубашку, и все — денег больше не осталось», — вспоминает он.

По словам Алексея, 20 лет назад на улицах Саратова было попросту опасно находиться: «Я жил в таком районе города, где постоянно пропадали люди, шли бесконечные разборки, где человека в любой момент могли ограбить».

Жертвы бандитских разборок в Москве, 30 июня 1998 года

Фото: Владимир Яцин / ТАСС

В те годы Зернаков получил серьезную закалку и затем построил успешную карьеру в журналистике. Сейчас он живет в столице и работает заместителем главного редактора в газете «Вечерняя Москва». Однако в Саратов Алексей приезжает регулярно и уверен, что этот регион хоть и остается депрессивным, но жить там стало намного проще и безопаснее.

«Попадали под пули в Чечне — и все ради нового холодильника»

Людям, отвечавшим за ту самую безопасность, 20 лет назад тоже было сложно. Силовикам платили нищенскую зарплату, которой едва хватало на продукты.

Вторая Чеченская война. Недалеко от Грозного, январь, 2000 года

Фото: Максим Мармур / AP

У подполковника Алексея Лютых сгорела дача в Подмосковье. Заняв денег у родственников, он смог купить где-то под Смоленском брус для строительства нового дома. Затем грянул кризис 98-го, и о том, чтобы крыть крышу, пришлось забыть.

В 2000 году подполковник отправился в Гудермес как врач сводного милицейского отряда. Шла вторая чеченская кампания. Боевики нападали на федералов. Республика лежала в руинах. Мирные жители и те, кто пытался их защищать, рисковали жизнью каждый день.

«Нам за каждый день полагались "боевые" выплаты: офицерам — 900 рублей, а рядовым и сержантам — 700 рублей. Деньги платили по возвращении, и получалась солидная сумма. Мне хватило на крышу для дачи. Она тогда единственная на всей улице блестела металлом на солнце, у остальных был еще черный рубероид. Хватило и на печь с камином», — вспоминает Алексей

По словам офицера, многие милиционеры не вылезали из командировок в расчете на «боевые» выплаты: «Попадали под пули в Чечне, и все ради денег». Другой возможности приобрести какой-нибудь холодильник или стиральную машину, решить квартирный вопрос или оплатить детям учебу порой просто не было.

Штурмовавший Грозный зимой 1999-2000 года в отряде СОБРа Игорь Чугреев тоже помнит эти выплаты.

«Помню, вернулся из командировки, еще бороду не сбрил. Очень хотел отправить маму в санаторий на отдых, а сотрудникам МВД и родственникам были положены льготы, но добиться их стоило большого труда, — рассказывает бывший спецназовец. — Мне объяснили, что мама мне не близкий родственник. Это меня сильно тогда задело. В итоге я все же оплатил ей отдых своими фронтовыми».

В 2000 году, по словам Чугреева, в милиции почти не было того, кто не подрабатывал бы на стороне, особенно среди семейных.

Сам Игорь бомбил по ночам на своей «девятке». Многие милиционеры халтурили в частной охране прямо в форме, а иногда и со служебным оружием.

С годами такая практика постепенно сошла на нет, и нынешние молодые стражи порядка уже с трудом верят рассказам тех, кто служил 20 лет назад.

Фото: Александр Данилюшин / ТАСС

Набили шишек

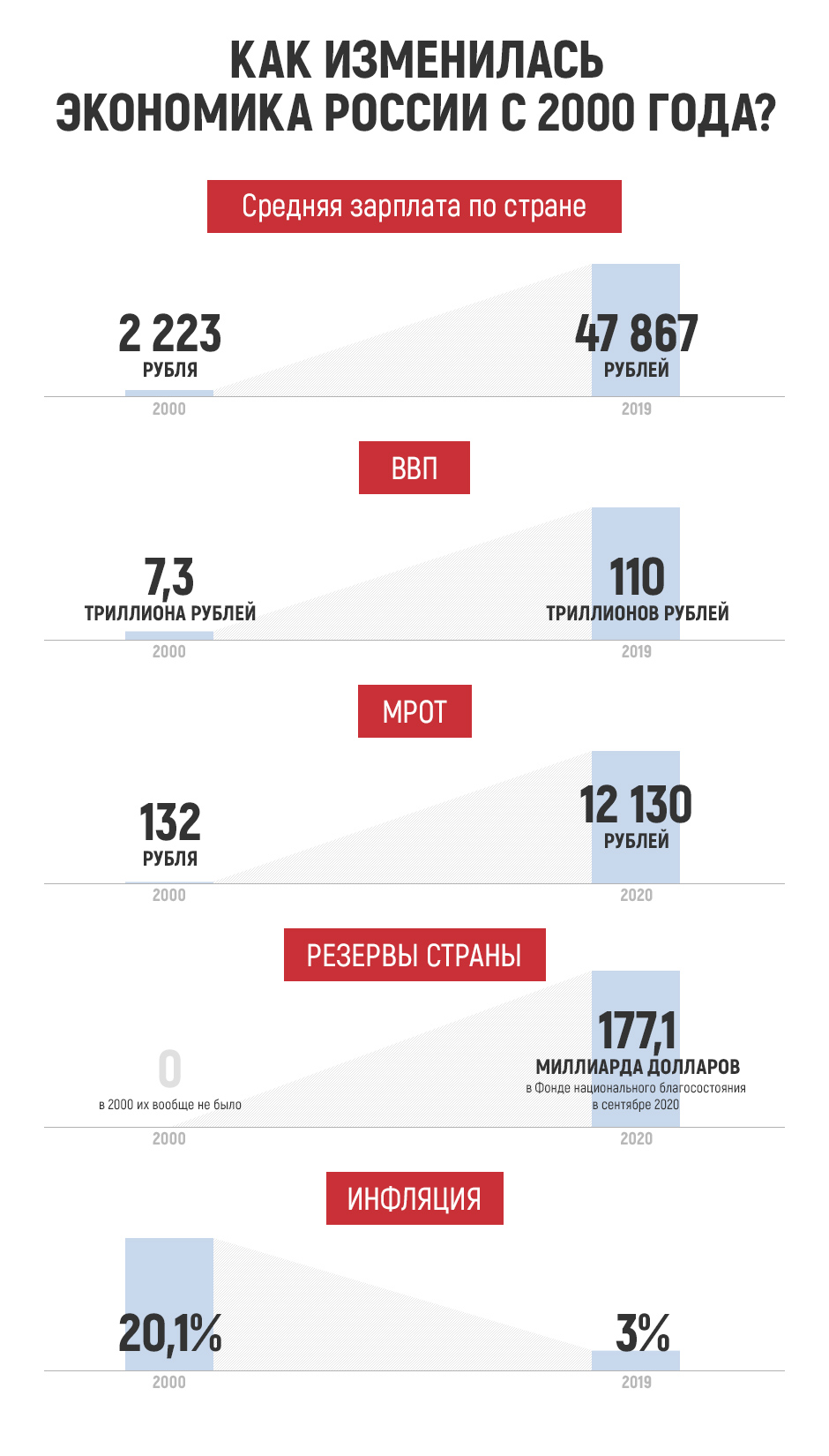

С тех пор и власти сумели извлечь необходимые уроки, благодаря чему последующие потрясения оборачивались куда меньшими проблемами. Создание суверенных фондов для накопления средств на черный день, формирование внушительных золотовалютных резервов, удержание госдолга и инфляции на низком уровне, повышение благосостояния населения (и отдельно — пенсионеров), необходимые меры поддержки в самый трудный момент — все это позволяет говорить об устойчивости российской экономики и рассчитывать на ее дальнейшее развитие.

Помимо прочего, в 2001 году правительство провело налоговую реформу, заменив прогрессивную шкалу налога (с возрастающими в зависимости от уровня дохода выплатами) на доходы физических лиц (НДФЛ) плоской, с единой ставкой 13 процентов. Это позволило значительно повысить собираемость налогов: люди перестали скрывать заработки, поняв, что делиться с государством уже не так накладно. И показатели продолжают расти — в 2019 году Федеральная налоговая служба собрала 22,7 триллиона рублей, что на 6,6 процента больше по сравнению с 2018-м.

В результате главный статистический показатель экономики — валовый внутренний продукт (ВВП, совокупная рыночная стоимость всех произведенных в стране товаров и оказанных услуг) — за последние 20 лет увеличилась в 15 раз: с 7,3 до 110 триллионов рублей.

— с 7,3 до 110 триллионов рублей

Даже нынешний кризис, небывалый по своим масштабам, не должен выбить страну из колеи, что уже подтверждается статистикой: во втором квартале 2020-го экспорт товаров и услуг из России вырос на 0,3 процента по сравнению со «здоровым» 2019-м.

Под откос

По итогам 2020-го мировой ВВП снизится не меньше чем на 4,4 процента. Такой прогноз дает международное рейтинговое агентство Fitch. По версии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), спад составит 4,5 процента; по данным Всемирного банка — 5,2 процента. Отдельные страны рискуют продемонстрировать еще более грустный результат. Так, Германия приготовилась к падению на 6,5 процента; Франция — на 11,4-14,1 процента. Экономика США сократилась во втором квартале на 32,9 процента (прогнозов по итогам года там пока не дают). Особняком стоит Китай, быстрее других сумевший остановить распространение коронавируса и приступить к восстановлению. К концу года Пекин ожидает рост на уровне 2,6-3 процента.

Российские финансисты гораздо оптимистичнее. Минэкономразвития прогнозирует спад на 3,9-4,8 процента, глава Счетной палаты — бывший министр финансов Алексей Кудрин — на 4-5 процентов. По состоянию на конец августа (последние имеющиеся данные), замедление экономики в годовом выражении составило 4,3 процента. Важную роль в таком положении вещей сыграла реакция государства на беспрецедентный кризис. Еще весной власти приняли пакет мер, предназначенных как бизнесу, так и отдельным гражданам. До конца года на них будет потрачено 10 процентов ВВП, или около 165 миллиардов долларов (12,7 триллиона рублей).

Масштабный план содержит десятки пунктов. Самые заметные из них — увеличение пособия по безработице (до 12,1 тысячи рублей), выплаты семьям с детьми до 16 лет (по 10 тысяч рублей), доплаты медикам (до 80 тысяч рублей), кредитные каникулы на срок до полугода для граждан и компаний, субсидии представителям наиболее пострадавших отраслей, беспроцентные кредиты бизнесу на зарплаты работникам, отсрочка арендных платежей за государственную недвижимость. Такие шаги позволили не только поддержать тех, на кого пришелся основной удар, но и сохранить спрос на товары и услуги — основу экономического развития. После снятия основных ограничений предприятия смогли возобновить работу и сохранить большую часть клиентов.

По старинке

Российское правительство во многом ориентировалось на зарубежный опыт, в основном — американский и европейский. Но имело перед глазами и собственный — родом из 2008 года, когда случился предыдущий мировой кризис, вызванный крахом ипотечного рынка в США. Государство не жалело резервов на поддержку компаний и банков, принявших главный удар, — им выдавали кредиты и проводили докапитализацию за счет приобретения новых выпусков акций.

Самые наглядные примеры — алюминиевая компания «Русал», получившая 4,5 миллиарда долларов; металлургический EVRAZ Group (1,8 миллиарда); финансовый холдинг «Альфа-Групп» (2 миллиарда). Несколько десятков региональных банков, важных с точки зрения привлечения денег населения, отправились на санацию (процедуру финансового оздоровления) в государственное Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

В 2014-2015 годах, когда резкое падение стоимости нефти и обесценивание рубля спровоцировали новый кризис, 33 кредитные организации получили новую порцию помощи от государства в виде облигаций федерального займа (ОФЗ — основной инструмент выпуска российского госдолга) общей стоимостью в триллион рублей. Бумаги впоследствии служили обеспечением при кредитовании в Центробанке. В обоих случаях властям удалось сохранить стабильность банковского сектора и других ключевых отраслей экономики. Последовавшая чистка от ЦБ, в ходе которой лицензий лишились десятки кредитных организаций, а еще несколько (включая три системообразующих) были переданы на санацию, проводилась в штатном режиме и почти не отразилась на клиентах и вкладчиках.

Накопили

Большую роль в нынешнем кризисе и в последние годы в целом играли суверенные фонды, выполняющие сразу несколько функций. Когда экономика находится на подъеме, они служат для накопления и инвестирования сверхдоходов (в случае России — нефтегазовых), во время спадов — для финансирования дефицита госбюджета. За счет этого удается сглаживать естественную цикличность экономики и смягчать последствия неизбежных трудностей. История российских суверенных фондов началась в 2004 году, когда появился Стабилизационный фонд. Инициатором его создания стал тогдашний министр финансов, а ныне глава Счетной палаты Алексей Кудрин. В 2010-м он удостоился звания лучшего министра финансов в мире от британского журнала Euromoney. Сам он недавно признался, что реализовать идею Стабилизационного фонда не получилось бы без политической воли президента Владимира Путина.

В 2008-м Стабилизационный фонд преобразовали в Резервный, и именно из его средств оказывали поддержку пострадавшим от мирового кризиса. Спустя десять лет его объединили с фондом Национального благосостояния (ФНБ), который изначально задумывался как источник дополнительных пенсий для россиян. Сейчас в ФНБ поступают нефтегазовые доходы (налог на добычу полезных ископаемых и экспортные пошлины), полученные при цене нефти выше специальной отметки отсечения. В 2020 году она равняется 42,4 доллара за баррель топлива марки Urals и увеличивается каждый год на два процента. Когда котировки падают ниже, накопления поступают в бюджет, позволяя не снижать запланированные расходы. На конец сентября 2020-го в ФНБ накоплено 177,1 миллиарда долларов (13,2 триллиона рублей), то есть 11,7 процента ВВП.

накоплено в фонде национального благосостояния на 2020 год

Суверенные фонды помогали стране легче переносить тяжелые времена и не наращивать госдолг. В конце 2019 года он равнялся всего 12,3 процента ВВП (13,5 триллиона рублей). Это больше, чем в 2008-м (6,5 процента), но все же, по словам Кудрина, остается объектом зависти других стран. Для сравнения: задолженность Германии составляет 61,9 процента ВВП, Франции — 98,4 процента, Италии — 134,8 процента, Японии — 238 процентов. Пресловутый госдолг США к концу года должен сравняться с общим размером экономики страны.

Показатели России в обозримом будущем тоже вырастут: по итогам 2020-го ожидается 19 процентов ВВП, к концу 2023-го — 21,3 процента. Но даже в таком виде российские государственные облигации остаются привлекательными для иностранных инвесторов, которые обращают внимание на уровень долговой нагрузки страны: чем она ниже, тем меньше вероятность дефолта (отказа от исполнения обязательств). Более высокие по сравнению с развитыми странами ставки должны послужить дополнительной приманкой для зарубежных покупателей. Перед приобретением бумаг им придется обзавестись рублями, что, ко всему прочему, укрепит курс российской валюты.

Под контролем

Низкий уровень госдолга вкупе с рекордными золотовалютными резервами (формируются Центробанком из излишков поступающей в страну экспортной выручки), достигшими 600 миллиардов долларов, делают Россию почти неуязвимой перед лицом новых опасностей. К такому выводу пришли аналитики британо-американской консалтинговой компании Macro-Advisory. Вероятность краха они оценивают в 6 процентов по сравнению с 30 процентами во время прежних кризисов. В заслугу ЦБ ставится также частичный отказ от доллара в пользу золота — благодаря росту стоимости драгоценного металла размер резервов увеличился на 47 миллиардов в долларовом эквиваленте.

Еще одно достижение последних лет — низкая инфляция

С 2014 года ЦБ отказался от ручного управления курсом рубля и объявил своей главной задачей контроль за уровнем цен. Осуществляется он при помощи повышения или понижения ключевой ставки (чем она выше, тем дороже кредиты, меньше денег в экономике и ниже инфляция) и норматива обязательных резервов, которые банки должны хранить в ЦБ в виде доли от привлеченных средств клиентов. Их невозможно выдать в кредит или потратить на приобретение активов, а значит, общее количество ресурсов (денежная масса) и спрос снова падают, утягивая за собой инфляцию.

Цель была установлена на уровне четырех процентов в год, и достичь ее удалось в 2017-м. С тех пор ориентир превышался лишь раз, а по итогам 2019 года была зафиксирована инфляция в три процента. К концу нынешнего года ожидается три с половиной процента. Улучшение по сравнению с 1990-ми и началом 2000-х, когда рост цен мог достигать 84,5 процента (в 1998 году), а инфляция не опускалась ниже 11 процентов, налицо.

Потихоньку

Умеренный рост цен не мог не сказаться на уровне жизни россиян. Единственного объективного способа измерить его не существует, но наиболее оптимальным считается подсчет реальных располагаемых доходов населения — за вычетом обязательных платежей (налогов и сборов, процентов по кредитам) и с поправкой на инфляцию. Если после потрясений 2014 года они снижались (в среднем на 2,2 процента в год), то с 2018-го начали расти: на 0,1 и 1 процент в течение последних двух лет соответственно.

С 2000 года реальные располагаемые доходы населения выросли на 142 процента

Среднедушевые денежные доходы (без поправки на инфляцию) за тот же срок увеличились в 15,4 раза: с 2281 рубля в месяц до 35 249,3 рубля. Причем рост происходил непрерывно на протяжении всех 20 лет. В нынешнем году последует ожидаемый спад, но восстановление после снятия повсеместных карантинных мер уже началось: во втором квартале (с апреля по июнь) доходы выросли на 3,1 процента по сравнению с первым кварталом.

Особняком стоят пенсии, традиционно считающиеся одним из слабых мест отечественной экономики. Из-за слишком большого населения Россия не может пойти по пути Норвегии или Саудовской Аравии и выплачивать жителям часть доходов от продажи нефти — их доля в пересчете на каждого человека окажется слишком незначительной. За последние годы власти вынуждены были принять сразу несколько непопулярных решений. В 2014 году заморозили накопительную часть пенсий (шесть процентов от зарплаты текущих работников, перечисляемые работодателями), направив ее на выплаты нынешним пенсионерам. В 2018-м провели масштабную реформу, повысив пенсионный возраст на пять лет: до 65 у мужчин и до 60 у женщин.

Эти шаги помогли обеспечить бесперебойность пенсионных выплат и их будущий рост. До 2024 года запланирована индексация пенсий выше уровня инфляции — примерно на семь процентов, или на тысячу рублей в год. И в дальнейшем она не остановится. В 2020 году минимальная пенсия в среднем по России достигла 9311 рублей, однако для большинства пенсионеров она выше — в зависимости от стажа и прежней зарплаты. Кроме того, в будущем реформа позволит снизить зависимость Пенсионного фонда от дотаций из бюджета, чтобы высвободить бюджетные средства для других нужд.