Венецианский фестиваль не всегда радует действительно передовым игровым кино, но подбор внеконкурсных документальных фильмов впечатляет хотя бы широтой тем: от портрета самого известного порноактера всех времен Рокко Сиффреди до эпической истории жизни на Земле от Терренса Малика через новую работу Сергея Лозницы. Им посвящен новый репортаж «Ленты.ру» с места событий.

Причудлива фестивальная жизнь. После показа невыносимой экранизации Мопассана «Жизнь» режиссера Стефана Бризе в моих планах было попасть на японский триллер «Следы греха» Кеи Исикавы. Но отстояв полчаса в очереди и устроившись в центре зала, я пережил жестокое разочарование — на экране сначала стали сменяться исключительно франкоязычные титры, а затем... началась все та же «Жизнь» Бризе. Элементарная ошибка — не тот зал! Стремительное бегство в правильное помещение успеха не принесло: все места на «Следах греха» были уже заняты. Разочарование вскоре сменилось предвкушением — встреченный на ступенях дворца Казино друг и коллега позвал смотреть вместе с ним фильм, о наличии которого в венецианской программе я и не подозревал. Документальный «Рокко» — портрет порноактера Рокко Сиффреди, причем в присутствии самого главного героя. Зрелище на кинофестивалях не самое частое.

Если в выходе Сиффреди с небольшой речью ничего особенного не было (тем более в отсутствие как знания итальянского, так и перевода на английский), то само кино действительно оказалось... Скажем так, стоящим. Не столько традиционная кинобиография, сколько портрет большого (в своем жанре) артиста в критический для него период. Два года назад 50-летний актер решил уйти из профессии. В кадре предстают последние кастинги актрис и съемки на студии Сиффреди в Будапеште и в Лос-Анджелесе, переживания кузена, который работает его оператором и персональным ассистентом, монологи коллег и родных, планы на финальный фильм-бенефис и работа над ним — а параллельно Рокко пускается в пространные рассуждения о судьбе и карьере, семье и юности, собственной секс-зависимости и превратностях порноиндустрии.

Камера режиссеров Тьерри Демайзира и Албана Тюрлая много времени проводит собственно на съемочной площадке фильмов Сиффреди — и запечатлевает процесс, с одной стороны, предельно откровенно, с другой же, без прямой порнографии (выручают сверхкрупные планы, старательно избегающие гениталий). Но при всем физиологизме этих эпизодов больше впечатляет в «Рокко» все же другое. Неожиданная для порноактера артикулированность Сиффреди — и его готовность обнажаться прежде всего эмоционально. Тот самый кузен, когда-то бросивший должность в банке ради работы с вдруг прославившимся родственником — и выступающий в фильме комической отдушиной, обаятельным в своей наивности простаком, который сыплет абсурдными идеями, а также постоянно косячит. Идущие подтекстом наблюдения об устройстве порноиндустрии: девушках, что часто не осознают жесткость ждущей их работы с Сиффреди, агентах и контрактах, подспудных или явных, подчинении и унижении, жесткой формальности самого жанра. Появляющаяся в последние полчаса ради финальной картины Рокко экс-порнозвезда Келли Стэффорд — которая бойко заявляет о том, что для настоящей феминистки групповой секс перед камерой с десятком мужчин — акт освобождения, а не угнетения, и заодно провоцирует Сиффреди в последнем фильме изменить привычному образу альфа-самца.

Кадр: фильм Rocco

Сам Рокко не устает повторять, какой удачей и спасением от среднеитальянской нищеты (папа — дорожный рабочий, мать — домохозяйка) стала для него карьера в порно — как не устает и прославлять свою необъятную сексуальность, а также рисковый, никаких лимитов, подход к работе. Но за этой самомифологизацией беззастенчиво проступает и уязвимость: рассказы о нервных срывах и признания в зависимостях, страхи и комплексы, проступающий в глазах порноактера ужас от грядущей необходимости привыкать к жизни без гэнг-бэнгов, трех пальцев в чужом горле и абсолютно отъехавших партнерш (пара таких ждет Рокко в сценах в Лос-Анджелесе). «Мой пенис — мой дар и мое проклятье», — произносит он, и чем дальше, тем больше становится ясно, что подлинного счастья фаллос ему так и не принес (а также думается, что присутствует в этом уравнении и биполярное расстройство). Самовлюбленный парень из аппенинской глубинки не реже, чем самцом-доминатором, выглядит, представьте себе, маменькиным сынком, которого родительница мечтала увидеть священником, но приняла и таким. Смерть матери, неутоленная и после нее необходимость ее одобрения проходит через фильм красной нитью, слезами в монологах героя — в общем, крестом, который в финальных кадрах Сиффреди буквально взваливает себе на плечи и который будет, похоже, нести всю жизнь.

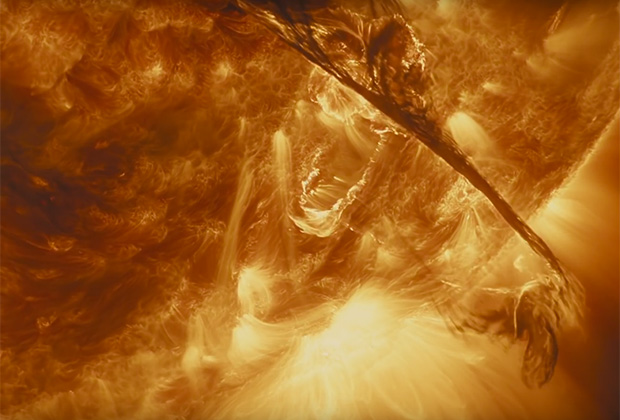

Парадоксально, но обращение «мать» постоянно звучит и в куда более респектабельном документальном фильме из венецианской программы — включенной в основной конкурс «Истории времени» живого классика Терренса Малика. Это кино родилось из многих в свое время возмутившей сцены с динозаврами из «Древа жизни» — а теперь стало полноценным IMAX-аттракционом, богато декорированной компьютерными эффектами истории жизни на Земле, от Большого взрыва до планов современных мегаполисов. Зарождение клетки и эволюция морских тварей, причудливые сороконожки и вселенские киты, перелицованные ландшафты и первый человек, те же динозавры, наконец, — все воссоздано здесь так живописно и сокрушительно, что кажется, будто ты видишь это в первый раз. Работает ли Малик при этом на территории фильмов из репертуара National Geographic и BBC? Конечно, нет: «История времени» — не столько научпоп, сколько философский, даже поэтический трактат, озвученный (голосом Кейт Бланшетт) закадровым текстом, насколько возвышенным, настолько же и критическим: «Мать, зачем мы здесь? Свет, тьма, жизнь, беспокойная, ищущая... Мать, возьмешь ли ты снова меня за руку?»

Кадр: фильм «История времени»

Для научпопа, сколь угодно авторского, как и для традиционного кино, «История времени» еще и слишком откровенно, показательно неспешна. Вплоть до того, что легко может утомлять, даже производить на зрителя снотворный эффект — была ли, впрочем, быстрой сама история эволюции обитателей Земли? Ритм фильма взвинчивается, когда Малик разбивает основное, барочное по визуальности зрелище подчеркнуто непритязательными, почти любительскими кадрами с современной антропологией, будь то митингующие на Ближнем Востоке или отправляющие какой-то ритуал жители некой, кажется, балканской деревни. При всей красоте творения природы, самозарождения жизни, при всем космизме своих изысканий режиссер все же не может отвлечься от самого главного объекта своего интереса — человека. А человек, по версии Малика, не может уже избавиться от чувства богооставленности, от безнадежного стремления к воссоединению с условной «Матерью», кто бы под ней ни подразумевался: природа или время, сама жизнь или та точка ее сборки, в которой из ничего появилось нечто.

Не оставляет своих исследований человеческой природы и другой режиссер, давно перешедший в статус заслуженных, раз и навсегда признанных — Сергей Лозница. Его новый фильм «Аустерлиц», название которого вдохновлено романом Себальда об архитекторе, разыскивающем родителей и выясняющем, что они погибли в концлагере, впрочем, в сравнении с фильмом Малика подчеркнуто в своих методах скуп. Статичная камера здесь в долгих, пяти-шестиминутных планах всматривается в толпу, проходящую по концлагерям Заксенхаузен и Дахау — конечно, в наше время. Это толпа туристов. От надписи Arbeit macht frei на воротах через газовые камеры к крематориям и обратно тем же воротам — с перерывом на снэки, смартфон и селфи. Никакого закадрового голоса — только попавшие в кадр звуковые шумы, обрывки диалогов или речей гидов. И люди, многочисленно снующие в свое свободное время по территории геноцида, как по «Диснейленду», — часто безразличные или увлеченные собой, даже веселящиеся в порыве радости жизни.

Кадр: фильм «Аустерлиц»

Лозница напрямую никак о тех, кого снимает, не высказывается — и будто бы никого не осуждает. Но сам подбор попавших в финальный монтаж планов достаточно красноречив. После минутного созерцания толпы в каждом небольшом эпизоде неизменно появляется кто-то неуместный — то надевший майку с дурацкой надписью, то отбивающийся от осы, то выставляющий перед собой селфи-палку, то и вовсе чешущий мошонку, заглядывая в пыточную камеру. Режиссер не скажет напрямую — но посыл и так напрашивается сам собой. «Аустерлиц» комментирует один из проклятых вопросов современного музееведения: «Этично ли делать селфи в Освенциме?» Туристы, лишенные такой рефлексии, не ждут ответа и достают смартфон.

Конечно, Лозница наверняка больше заинтересован в размышлении о природе современного безразличия, может быть, даже очищении этих кровавых достопримечательностей от страшной памяти. Но проблема «Аустерлица» в том, что камера моральна по своей природе — и вместе с подбором кадров фильм буквально принуждает своего зрителя к тому, чтобы попадающих в кадр туристов мысленно осудить. Это неприятный — и неприятно поверхностный, а главное, так и не покидающий картину — эффект. И он усугубляется тем, что Лозница технически делает здесь ровно то же самое, что и во многих предыдущих фильмах — вот только там, в силу другой выбранной темы, симфония толпы бывала все же разнообразнее. Туристы в Заксенхаузене уже не мучаются, но словно в отместку за их экранную бесчувственность мучается зритель «Аустерлица». Ну что ж, как гласит одна из надписей на мелькающих в кадре майках — Cool Story, Bro. Прикольная история, братан. Но только кажется, что человечество заслужило — в том числе и жертвоприношением освенцимов и заксенхаузенов — и возможность вести себя свободно, безразлично, глупо, то есть жить. Где угодно.