Фраза «Из всех искусств для нас важнейшим является кино», сказанная Лениным в беседе с наркомом просвещения Луначарским, давно стала банальностью, но не перестала быть истиной. Не только на протяжении ХХ века, но и в первой четверти XXI кинематограф чутко реагирует на происходящие в обществе перемены и старается не отставать. В этом смысле история кино тождественна истории человеческой мысли: коллективные надежды, мечты, вера в прогресс, страхи, симпатии, страсти — все нашло отражение сначала на пленке, а потом в цифре. Книга «История отечественного кино» состоит из семи глав, каждая из которых исследует важнейшие фильмы, авторов и темы семи исторических эпох: «От рождения до революции», «Киноавангард», «Кино сталинской эпохи», «Оттепель», «Застойное кино», «Перестройка и 90-е», «Российское кино». «Лента.ру» с разрешения издательства «Бомбора» публикует фрагмент текста, посвященные отечественным фильмам 1990-х.

Девяностые, 1991 — 1999

Время приключений

В начале девяностых к кинопроизводству подключаются независимые частные студии: буквально за пару лет в стране снимается рекордное количество фильмов — больше пятисот. Этот бум еще в конце перестройки получил название «кооперативное кино»: снимают быстро, дешево и, как правило, очень плохо, компенсируя качество обилием эротики и насилия. Самый успешный представитель жанра — режиссер и сценарист Анатолий Эйрамджан, сделавший себе имя на низкокачественных комедиях с популярными артистами («Бабник», «Импотент», «Жених из Майами» — можете представить сюжеты по названиям).

Фильмы в это время часто выступают инструментом для отмывания денег, поэтому получают самые неожиданные источники финансирования, от фирмы «Экспостроймаш» до печально известной финансовой пирамиды «МММ»

Реклама «МММ»

Кадр: Реклама на TV / YouTube

За резким ростом кинопроизводства следует такой же резкий спад: случайные спонсоры исчезают, а система кинопроката, окончательно развалившаяся к тому времени, оказывается больше не в состоянии отбивать производственные бюджеты. Вчерашние кинотеатры переоборудуются в мебельные и автомобильные салоны, вчерашние кинозрители перемещаются в пиратские видеопрокаты. Именно в эти годы исчезает устоявшаяся советская привычка регулярно ходить в кино.

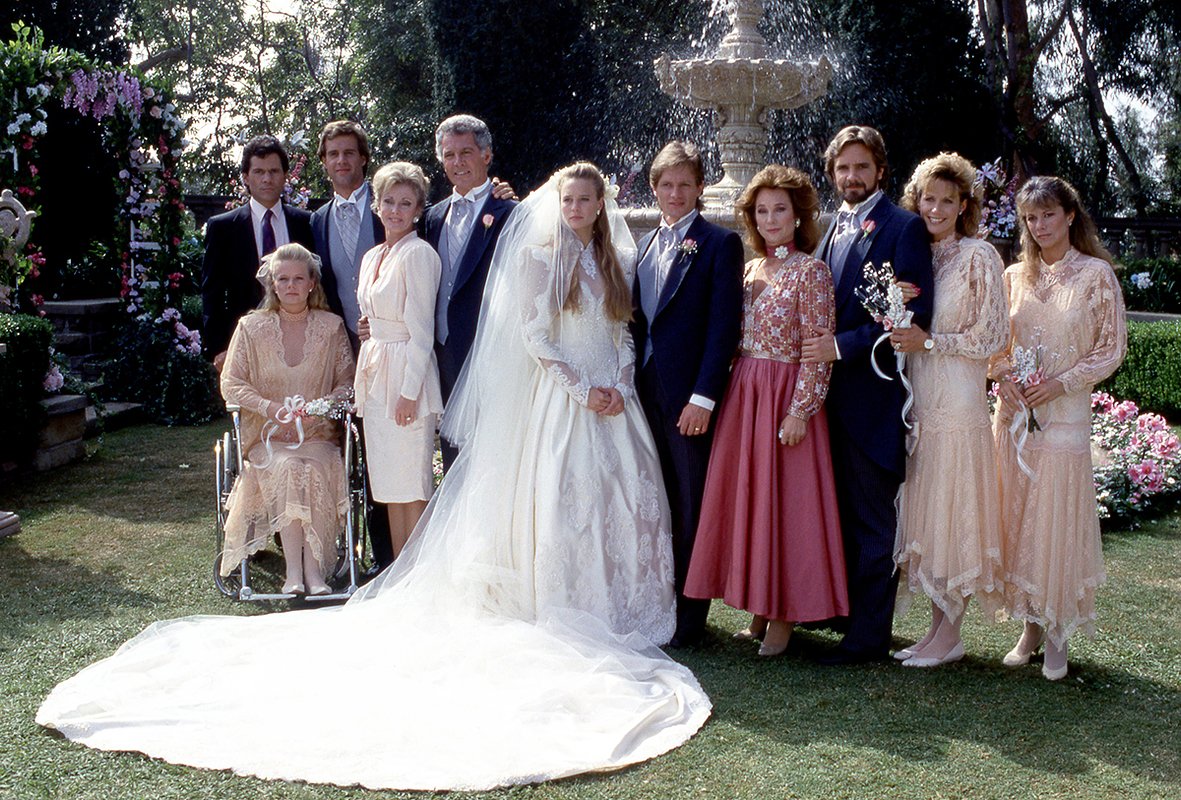

В ситуации развала кинопроката большую роль начинает играть телевидение. Сначала нишу художественных шоу занимают иностранные хиты вроде «Рабыни Изауры» или «Санты-Барбары» (сегмент мыльных опер) или «Элен и ребята» (французский ситком про беспечные будни парижских школьников).

«Санта-Барбара»

Фото: William Nation / Contributor / Getty images

Затем возникают и собственные проекты.

Исторические драмы по мотивам Александра Дюма «Королева Марго» и «Графиня де Монсоро», призванные повторить успех сериала про д’Артаньяна и трех мушкетеров. Первый отечественный ситком «Клубничка». Криминальный боевик «Улицы разбитых фонарей», внезапно показавший, что у зрителей есть спрос на отечественных героев и запустивший популярность милицейских сериалов.

Многие кинематографисты уходят в съемки музыкальных клипов и рекламы. При этом снятые с размахом коммерческие ролики подчас напоминают короткометражки, а узнаваемость их героев сравнима с популярностью персонажей художественных фильмов.

— Халявщик ты!

— Я не халявщик, я партнер!

Тем не менее, вопреки затяжному кризису, в девяностые продолжают выходить самобытные картины, со временем даже получившие статус культовых. Например, «Ширли-мырли» Владимира Меньшова — фарсовая комедия об аферисте Кроликове, который похитил баснословно дорогой алмаз и попутно нашел бесчисленное количество братьев-близнецов. Или фильм Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты», где молодой финн приезжает в Россию и обнаруживает, что его романтические представления о русской охоте и русских традициях сильно расходятся с реальностью.

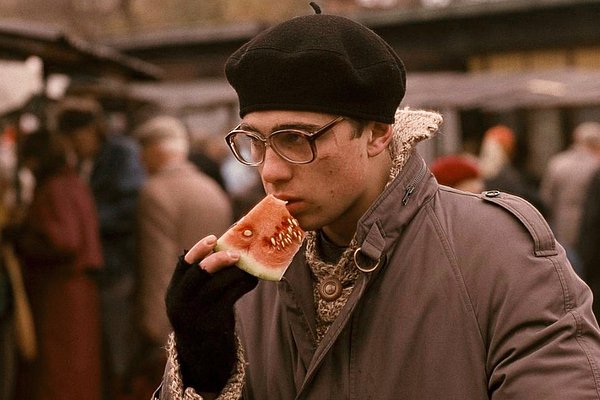

Кадр: фильм «Русский бизнес»

Иностранец, удивляющийся России, — характерный троп для отечественного кинематографа девяностых. В комедии «Русский бизнес» иностранцы приезжают на «рашен сафари» — подставную охоту на медведей.

А в мелодраме «Все будет хорошо» японский миллионер восхищается отвагой российского военного и бесплатно лечит его от алкоголизма. Американка Кэрол из «Ширли-мырли» или американка Джейн из «Сибирского цирюльника» — все они своеобразное зеркало, с помощью которого отечественный зритель вглядывается в бурную, дикую и парадоксальную жизнь собственной страны.

В кинематографе девяностых не только иностранцы приезжают в Россию, но и россиян постоянно влечет за границу. То по долгу службы, как в последней комедии Леонида Гайдая, где суперагент из Одессы прилетает в Америку, чтобы побороть русскую мафию («На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»). То убегая от неприятностей, как в сатирической картине Аллы Суриковой, в которой заводской рабочий ставит себе цель сесть в голландскую тюрьму («Хочу в тюрьму»). То и вообще просто так, как в фильме Юрия Мамина «Окно в Париж», — его герои буквально обнаруживают в коммунальной комнате окно, открывающее проход во французскую столицу. Мотив возможной эмиграции из России неизбежно врывается даже в легкие мелодраматические истории, становясь основополагающим вопросом для героев. Например, герой фильма Валерия Тодоровского «Любовь» вынужден расстаться с возлюбленной-еврейкой, чья семья эмигрирует в Израиль. А персонаж Александра Збруева из «Ты у меня одна» оказывается перед выбором: улететь в США вместе с юной поклонницей или остаться в России с женой.

Постоянно обращаясь к образу заграницы, авторы девяностых напряженно пытаются нащупать образ собственной страны. Поиски национальной идентичности превращаются в одну из главных художественных задач кинематографистов того времени

Коллективная же мечта о Западе, представление о нем как о некоем идеальном месте, где всех принимают с распростертыми объятиями, закономерно оборачивается разочарованием и неподдельной, почти детской на него обидой.

— Музыка-то ваша американская — говно.

— Music? Ah, oui, très bien, excellente.

— Ну че ты споришь? Тебе говорят — говно музыка, а ты споришь.

— Musique!

— Да и сами вы... Скоро всей вашей Америке кирдык. Мы вам всем козью ножку устроим... Понял?

— Че ты к нему пристал, он француз вообще! Пошли!

— Какая разница?

Кадр: фильм «Брат 2»

Право сильных

Девяностые — время брутального кино. Бандиты становятся бессменными героями фильмов, а криминальные разборки — классическим движком сюжетных перипетий. Причем как в залихватских комедиях вроде «Мама не горюй» Максима Пежемского, так и в мрачных мистических триллерах вроде «Упыря» Сергея Винокурова (здесь авторы остроумно зарифмовывают вампиров с бандитами). Мир здесь независимо от стилистических регистров построен на насилии, жестокости и цинизме, и герой либо по счастливой случайности уворачивается от смертоносного столкновения с ним, либо обнаруживает, что уже является его частью.

— Вот ты говоришь, что город — сила. А тут слабые все.

— Город — это злая сила. Сильный приезжает, становится слабым. Город забирает силу. Вот и ты пропал

В подавляющем числе случаев кино девяностых подчеркнуто маскулинное. Женщина в нем — персонаж-функция, периферийный объект, который нужно спасти, заполучить или просто им воспользоваться. В сцене с доярками в «Особенностях национальной охоты» Рогожкин иронически рифмует женщину с коровой: и та, и другая бессловесна, покорна и в высшей степени непритязательна. Если в позднесоветском кино мы встречаем героинь во главе семьи, пусть они этой ролью и весьма тяготятся, то в кино девяностых символическая власть переходит к мужчине и зачастую оборачивается тиранией, как в «Воре» Павла Чухрая: в драме о послевоенной жизни под маской строгого мужа и отца скрывается преступник.

Ярким исключением из мира мужских героев выглядят Рита и Яя, героини картины Валерия Тодоровского «Страна глухих». Они обе пытаются приспособиться к криминальному миру. Одна — чтобы спасти любимого человека, другая — чтобы навсегда уехать в вымышленную страну.

Тебе грозит опасность? Опасность от мужчин? Я ненавижу всех мужчин

Ко второй половине девяностых усталость от бандитского беспредела порождает запрос на нового героя — человека, всеми силами противостоящего несправедливости. В мелодраме «Любить по-русски» несколько фермеров защищают хутор от бандитов, решивших прибрать к рукам источники минеральной воды, а в «Ворошиловском стрелке» престарелый ветеран мстит за изнасилованную внучку.

— Сильно достали?

— Да.

— А законная власть?

— А где ты ее видел, законную-то? Одни кабинеты с флагами, и в каждом кабинете — хмырь.

— А ты им денег попробуй дать.

— За винтовку сколько отдашь?

— На эти деньги можно купить кого хочешь.

— Да они все уже давно куплены

Кадр: фильм «Брат»

Иконическим примером героя-мстителя становится Данила Багров из балабановского «Брата». Данила убивает легко, не терзая себя моральными вопросами, потому что уверен, что действует во имя справедливости. Однако обрез явно не помогает сделать мир лучше, герой лишь увеличивает вокруг себя количество насилия и страдания. Важная деталь для понимания героя Багрова: он только-только вернулся с войны в Чечне, но война для него еще не закончилась.

Данила продолжает делить людей на своих и чужих и жить по простым военным правилам: убей — или убьют тебя

Именно в девяностые отечественный кинематограф пытается осмыслить наследие афганской и чеченской войн. Никита Тягунов снимает фильм о бывшем афганце, потерявшем на войне ногу («Нога»). Герой постепенно сходит с ума, убеждаясь в мысли, что отрезанная конечность живет отдельно от него и продолжает совершать насилие. О невозможности встроиться в мирную жизнь также рассказывает фильм «Мусульманин» Владимира Хотиненко, только на примере солдата, который вернулся из моджахедского плена иноверцем.

Три разных взгляда на войну в Чечне представляет Сергей Бодров-старший в «Кавказском пленнике», перенеся сюжет рассказа Толстого в современность. Режиссер фокусируется то на точке зрения прожженного прапорщика, то на том, как переживает войну молодой срочник, не успевший выпустить и пули, то на чувствах жителя аула, взявшего русских солдат в плен в надежде выменять их на своего сына. Александр Рогожкин в «Блокпосте», напротив, сосредоточил внимание не на драматичных военных событиях, а на солдатской рутине, в которой нормализуются даже безобразные практики.

В первой же операции весной он попался на мародерстве.

— Что это такое?

— Товарищ старший лейтенант, памперсы, халява.

— Пять суток ареста.

— За что? Халява!

Брали все, а попался Халява на памперсах. При отсутствии туалетной бумаги — вещь очень удобная

Пожалуй, самым радикальным антимилитаристским высказыванием на излете девяностых становится андеграундный треш-фильм Светланы Басковой «Зеленый слоник» — волна беспричинного насилия захлестывает героев-военных с головой, не оставляя шансов не только на выживание, но и на право считаться людьми.

Кадр: фильм «Окраина»

Цена насилия — центральная тема и для дуэта сценаристов Петра Луцика и Алексея Саморядова, ключевых фигур для понимания эпохи девяностых. Герои их историй похожи на персонажей древнего эпоса — не люди, а богатыри, глыбы. С окраины они стремятся в столицу, чтобы найти там правду, и, не найдя ее, используют силу. В «Гонгофере» антагонистом выступает ведьма Ганна, похитившая глаза одного из героев, а в «Окраине» — нефтяной олигарх вместе с коррумпированными чиновниками, которые украли их родную землю. Борьба за справедливость требует от героев не просто безжалостности, как в балабановском «Брате», а кровожадной садистской жестокости.

— Холодно там, ты хоть, Коля, ножик возьми.

— Не надо, я его зубами буду грызть нежненько. Мы с ним посидим немного в темноте. Только не мешайте

В картине «Дюба-Дюба» герой Меньшикова, желая спасти возлюбленную из тюрьмы, тоже решается на преступление и бросает вызов системе, в существовании которой уже не видит никакого смысла. Луцик и Саморядов восхищаются силой своих бунтовщиков, анализируют, как в них проявляется первородный хаос, и одновременно ужасаются ими, ведь в этих сверхлюдях не остается ничего человеческого.

Ну, а коли так, сам себя объявляю государством, маленьким, вредным и независимым. И сам буду царь и солдат. И всякое неуважение и презрение к себе буду рассматривать как начало против меня военных действий

Девяностые символически заканчиваются в новогоднюю ночь 2000 года, вместе с обращением уставшего и уходящего в отставку Бориса Ельцина, но в кино их жизнь только начинается. Первое осмысление того, чем было это десятилетие для истории страны, происходит уже в нулевые вместе с криминальными драмами «Бригада» и «Бумер», и тогда же создается канон его изображения на экране: неоднозначные герои, бойкий сюжет и насилие, льющееся через край.

Новая волна интереса к девяностым приходится на конец десятых годов.

К этому времени формируется поколение кинематографистов, которые могут обратиться к ушедшей эпохе с критической дистанции. Одни находят в ней идеальный материал для увлекательного жанрового упражнения, как «Бык» Акопова, другие заняты раскопкой семейных и национальных травм, как Кантемир Балагов в «Тесноте», третьи ностальгируют по детству и юности, как в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!»,— времени, когда любые тяготы жизни искупала непреклонная вера в лучшее.

Перестройка и девяностые — драматичный период в истории отечественного кинематографа. Советская индустрия умерла, а та, что пришла ей на смену, стала жертвой экономического коллапса. Это время бедных и радикальных фильмов, мало думающих о комфорте зрителя, но также это время причудливых, ни на что не похожих картин, которые не бегут от реальности, а стараются быть ее бесстрашными и чуткими толкователями. Именно благодаря им у нас есть возможность окунуться в навсегда ушедшую эпоху, ощутить, как жгучее желание перемен соединяется в ней с горечью утраты, и увидеть, как много отголосков этого противоречивого времени живет в нас до сих пор.