93 года назад, в мае 1931 года, в СССР было завершено следствие по делу «Весна» — одной из самых загадочных и мрачных страниц сталинской эпохи. И хотя большинство его фигурантов реабилитировали еще при советской власти, только после ее краха историки смогли исследовать эту масштабную карательную операцию сталинских органов госбезопасности. Как репрессии против украинских крестьян обернулись массовой расправой над русскими офицерами, служившими в Красной армии? Почему дело «Весна» вызвало недовольство и протест даже у некоторых руководителей ОГПУ на Лубянке? Как погром военной интеллигенции в Красной армии в 1930-1931 годах спустя десять лет повлиял на ход Великой Отечественной войны? Об этом «Ленте.ру» рассказал доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Андрей Ганин.

Звенья сталинской цепи

«Лента.ру»: Существовала ли логическая связь дела «Весна» с делом Промпартии, Академическим делом и Шахтинским делом, когда вслед за «буржуазными» инженерами советская власть пришла за военспецами?

Андрей Ганин

Андрей Ганин: Таких дел было довольно много. Это не только Шахтинское дело 1928 года и дело Промпартии 1930 года, но еще Академическое дело 1929-1931 годов, дело микробиологов 1930-1931 годов. Безусловно, все это дела очень похожей направленности — против «буржуазных» специалистов или «вредителей». Таких лиц искали на объектах промышленности, на транспорте, в торговле, в научной среде. И вот дело «Весна» было направлено против подобных людей, в том числе в армии.

Все упомянутые выше дела имеют немало общего. Их организаторы преследовали цели зачистки советского общества от потенциальных противников режима — недовольных «бывших», которые прекрасно помнили свое высокое и благополучное дореволюционное положение. Угроза новой интервенции на рубеже 1930-х годов, рост недовольства внутри СССР на фоне раскулачивания, продовольственного и топливного кризиса, необходимость возложить на кого-то вину за проблемы развития страны для исключения массовых беспорядков — все это привело к организации первой после Гражданской войны волны массовых репрессий.

Преследовалась цель мобилизации общества путем сплочения населения против неких вымышленных врагов и отведения ответственности от подлинных виновников происходивших неудач в социалистическом строительстве в руководстве страны и партии

Жертвами же были выбраны уязвимые и во многом бесправные в советских условиях представители дореволюционной интеллигенции. Однако по делу «Весна» так и не провели показательного судебного процесса и просто тихо все свернули, хотя для некоторых фигурантов аресты имели фатальные последствия.

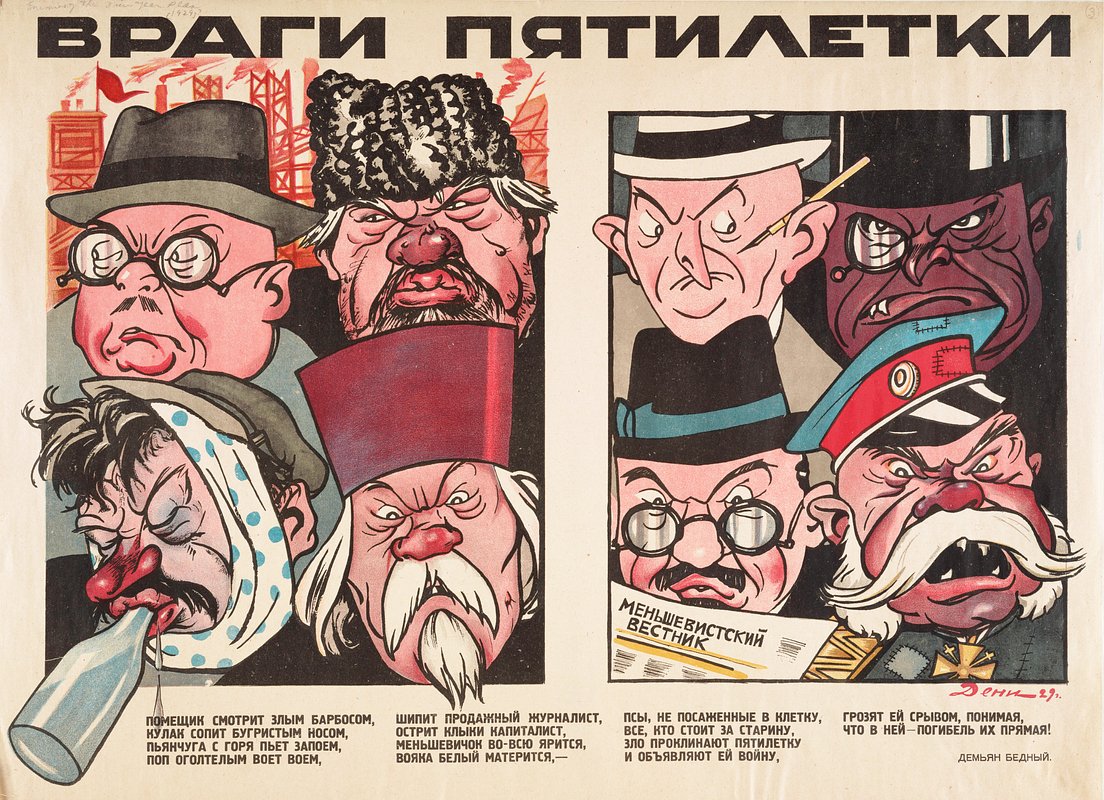

Плакат Виктора Дени «Враги пятилетки»

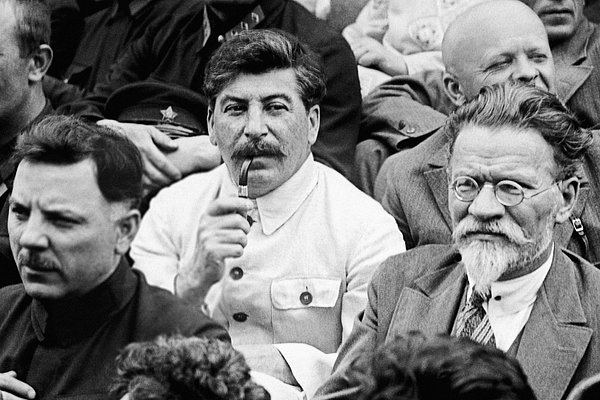

Случайно ли репрессии против военспецов начались после изгнания из СССР Льва Троцкого, фактического создателя Красной армии?

Вряд ли это связано с высылкой Л.Д. Троцкого из СССР, но, безусловно, стало отдаленным последствием его отстранения от власти. Ведь именно Троцкий как председатель Реввоенсовета Республики и нарком по военным делам был основным проводником политики привлечения бывших офицеров (их стали называть военными специалистами, или военспецами, во избежание осложнений с красноармейцами) в Красную армию. Троцкий же старался поддерживать военспецов и оберегать их от произвола комиссаров и чекистов.

После победы в Гражданской войне острая нужда в военспецах пропала — в армии стал формироваться свой классово близкий командный состав из рабочих и крестьян. Власти сделали ставку на постепенное выдавливание «бывших» из рядов вооруженных сил. Тем не менее тысячи таких людей продолжали служить в армии на протяжении 1920-1930-х гг. Многие вынужденно переходили на преподавательскую работу, так как на командных постах их держать не хотели. С устранением Троцкого с поста председателя РВС СССР «бывших» стало некому защитить, а впоследствии близость к Троцкому давала повод для политических обвинений в приверженности троцкизму.

Откуда такое романтическое название для этой трагической и мрачной истории — дело «Весна»?

«Весной» была названа агентурная разработка, начатая в июле 1930 года Конотопским городским отделом ГПУ в отношении кулаков из местного населения, якобы связанных с предыдущим вымышленным делом «Союза освобождения Украины» и причастных к повстанческой организации.

Изъятые во время следствия по делу «Весна» реликвии лейб-гвардии Преображенского полка

Фото предоставлено Андреем Ганиным

Летом 1930 года разработку закончили, но началось следствие по делу с тем же названием, в котором, в соответствии с указаниями из Москвы, появились фигуранты из числа бывших офицеров.

По мере разрастания дела росли количество таких лиц и их должностной статус

Соответственно, название перешло на все дело против военных. О какой-то смысловой подоплеке неизвестно. В итоге эта акция получила такое наименование: «Дело всесоюзной военно-офицерской контрреволюционной организации "Весна"». Так подчеркивался масштаб в рамках всего СССР.

Что стало отправной точкой этой репрессивной акции советских органов госбезопасности?

Изначально ни о каких военных речи не шло. Дело было направлено против украинских крестьян, якобы создавших контрреволюционную организацию. Однако в считанные месяцы было решено связать этих крестьян с военными, да еще и в масштабах всей страны. В целом по делу проходило даже больше гражданских, чем военных (гражданскими считались и бывшие офицеры, не служившие на момент ареста в Красной армии).

«Типичный заговорщик»

Правда ли, что поводом для раскрутки дела «Весна» стали ежегодные встречи военспецов на квартире бывшего генерала Андрея Снесарева в день георгиевских кавалеров — 26 ноября?

Дело, конечно, не в каких-то встречах «бывших» людей в советских условиях, а в том, что старое офицерство выглядело удобным объектом для репрессий. Мотивы фабрикации дела «Весна» были следующими. По окончании Гражданской войны на территории Советской России оказалось не менее 110 тысяч бывших офицеров, воспринимавшихся властями как потенциальная угроза безопасности.

Русский и советский военачальник, военный теоретик, публицист и педагог, генерал-лейтенант Русской императорской армии Андрей Снесарев

Фото: Книга Андрея Снесарева «Письма с фронта 1914-1917»

Тем более что ко второй половине 1920-х годов численность всего кадрового состава РККА была ниже этой цифры и достигала лишь около 98 тысяч человек (куда входили свыше десяти тысяч бывших офицеров). Среди этих 110 тысяч «бывших» оставались десятки тысяч ветеранов антибольшевистских армий (на особом учете ОГПУ к 1 сентября 1924 года состояли 50 900 бывших белых офицеров и чиновников).

А как все эти люди на самом деле относились к большевистскому режиму?

Не нужно питать иллюзий относительно настроений «бывших». Советская власть отнюдь не являлась выразительницей интересов дореволюционного офицерства. Она лишь стремилась использовать знания и опыт таких специалистов, что и произошло в Гражданскую войну. После войны же эти люди в массе своей оказались на обочине жизни, были удалены со сколько-нибудь значимых постов и переведены на преподавательскую работу или вовсе уволены из армии.

Отношение самих военспецов к власти было соответствующим. К тому же в РККА служили не только те, кто сразу и добровольно пошел за большевиками, но и бывшие белогвардейцы, позднее попавшие в плен или перешедшие на сторону красных, то есть потенциально нелояльные люди или во всяком случае те, кто имел опыт организованного вооруженного сопротивления красным. Да, многие из них приняли советскую власть и сотрудничали с ней, но было немало тех, кто относился к большевикам враждебно, ждал падения установленного ими режима, искренне ненавидел советскую власть за собственное бесправие или понижение социального статуса, преследования офицерства, гонения на церковь, борьбу с крестьянством, утрату прежнего жизненного уклада и многое другое.

Об этом же свидетельствовали материалы агентурного наблюдения за «бывшими». Такой надзор очень активно осуществлялся уже в 1920-е годы. Из материалов наблюдения ОГПУ было видно, что, несмотря на Гражданскую войну, разделившую офицеров, никакой враждебности к белым военспецы не испытывали. Наоборот, они поддерживали связи с белой эмиграцией и сравнивали, чье положение лучше.

Подполковник Русской императорской и Советской армий Анатолий Афанасьев

Фото: Wikimedia

Неужели критические слова о большевистской власти воспринимались ее карательными органами как активное противодействие режиму? Помните фразу командира полка из советского фильма «О бедном гусаре замолвите слово»: «Так мало чего спьяну сморозишь? Все болтают»?

Не имея возможности выступить открыто против действующей власти, военспецы ограничивались критическими разговорами. Органы госбезопасности отмечали определенную сплоченность «бывших» в советских условиях. Многие военспецы в разговорах и не скрывали, что ожидают начала внешней войны и надеются на освобождение от большевиков, причем готовы в случае войны поддержать даже противника. Пощады партийцам в этих условиях ждать не приходилось.

В итоге партийное руководство первым нанесло удар по этой гипотетически опасной для него среде. Таким образом, «Весну» можно считать актом превентивных репрессий

Один из самых известных военспецов, бывший генерал Андрей Евгеньевич Снесарев — человек, внесший огромный вклад в создание и укрепление Красной армии и отец шестерых детей («типичный заговорщик»), — в январе 1930 года, еще до начала «Весны», был арестован по другому делу — так называемой контрреволюционной монархической организации «Русский национальный союз» (РНС). Никакой организации в реальности не существовало, и речь шла о сфабрикованном деле. Интересно, что обвинения были практически теми же, что позднее по делу «Весна» — встречи с прежними товарищами у генерала Брусилова и контрреволюционные разговоры там.

Первое время Снесарев даже не мог взять в толк, что от него хотят, так как не знал ни о какой тайной организации. Позднее, однако, следователи объяснили бывшему генералу, что им нужно. А уже летом того же года началась раскрутка «Весны». Инициировано это дело было в Украинской ССР — именно там оно велось особенно активно.

Генрих Люшков — в 1931 году начальник секретно-политического отдела ГПУ Украинской ССР

Фото: Cyclowiki

Жертвы чужих интриг

Можете ли вы назвать фамилии тех чекистов, кто фабриковал дело «Весна», и тех, кто на Лубянке сопротивлялся этому явному беззаконию даже в рамках советского права?

Конечно. Ответственность за фабрикацию дела несут видные украинские чекисты тех лет — начальник секретно-политического отдела ГПУ УССР Г.С. Люшков, начальник Особого отдела Украинского военного округа И.М. Леплевский и, конечно, председатель ГПУ Украинской ССР В.А. Балицкий, а также подталкивавшие их из Москвы председатель ОГПУ СССР В.Р. Менжинский, его заместитель Г.Г. Ягода и стоявший за всеми ними И.В. Сталин.

Были и противники подобных действий (не из сострадания к невинно арестованным, поскольку «оппозиционеры» сами участвовали в фабрикациях дел, а в рамках аппаратной борьбы за власть в чекистском ведомстве). Прежде всего это начальник Особого отдела ОГПУ Я.К. Ольский, 2-й заместитель председателя ОГПУ С.А. Мессинг, полпред ОГПУ по Московской области Л.Н. Бельский, начальник Главной инспекции по милиции и угрозыску ОГПУ И.А. Воронцов. Все они лишились в итоге не только должностей, но и службы в ОГПУ. На другую должность был переведен еще один противник операции — начальник Секретно-оперативного управления ОГПУ Е.Г. Евдокимов.

Как и в Гражданскую войну, жертвами партийно-чекистских аппаратных игр стали военные

По версии следствия, после революции в Советской России и в РККА возникла контрреволюционная офицерская организация, во главе которой якобы стояли бывшие генералы А.Е. Снесарев и А.Г. Лигнау, а в Киеве — бывший генерал В.А. Ольдерогге. Якобы эта организация ставила своей целью свержение советской власти и восстановление конституционной монархии путем подрыва мощи Красной армии и организации вооруженного восстания при помощи иностранной интервенции. Члены организации якобы готовили террористические акты против руководителей партии и правительства, а также вели шпионскую работу в пользу иностранных государств. Разумеется, никаких доказательств этому не было.

Какими методами следователи ОГПУ добивались признательных показаний, если никаких иных доказательств у них не было?

Дело было построено на основе масштабных фальсификаций, содержало противоречивые и абсурдные показания, неоднократно менявшиеся по указанию следователей, не имело никаких вещественных и независимых от следствия документальных доказательств. Следователи не стремились к особой достоверности. Никаких улик, компрометирующих документов и материалов, кроме стандартных вынужденных признательных показаний арестованных, весьма поверхностных и противоречивых, в делах арестованных нет.

Всеволод Балицкий — в 1923-1931 годах председатель ГПУ Украины и одновременно с 1924 по 1930 год нарком внутренних дел УССР

Фото: Сyclowiki

Значительная часть этих признательных показаний по делу «Весна» была сфальсифицирована следователями или была получена от арестованных под давлением, в результате обмана, шантажа, издевательств и пыток. О методах воздействия на арестованных известно из их жалоб, а также из негласного внутрикамерного наблюдения 1930-х гг., зафиксировавшего разговоры репрессированных. Еще одним объективным источником являются материалы реабилитации репрессированных периода 1950-х гг., когда уцелевших людей, прошедших через сталинские лагеря, снова передопрашивали.

В начале нашего разговора вы об этом упомянули, но почему чекисты так и не довели дело «Весна» до показательного процесса? И почему спустя год репрессии против военных были резко свернуты?

Это было связано с аппаратной борьбой чекистских группировок и решениями руководства страны. Грандиозные всесоюзные успехи украинских чекистов в «раскрытии» дела компрометировали центр — получалось, что на местах работали лучше. Поэтому центральный аппарат ОГПУ выступил против раскручивания дела во всесоюзном масштабе и начал проверку уже полученных показаний. Разумеется, в условиях фабрикации таких показаний опровергнуть их ничего не стоило.

В результате дело пришлось свернуть

Не состоялось и показательного процесса. Уже 23 июня 1931 года на совещании хозяйственников генеральный секретарь ЦК ВКП(б) И.В. Сталин провозгласил новый курс в отношении старых специалистов, так как «период разгара вредительства» завершился, и старая интеллигенция повернулась в сторону советской власти. Новой задачей становилось привлечение этих кадров. Первая волна массового террора пошла на спад.

Более того, 10 июля 1931 года было принято решение Политбюро ЦК ВКП(б) о недопустимости арестов специалистов, в том числе военных, без согласия соответствующего наркома, а в августе заместитель председателя ОГПУ Г.Г. Ягода даже направил всем чекистам обращение в связи с перегибами в следствии. Один из ключевых организаторов «Весны» глава ГПУ УССР В.А. Балицкий в июле 1931 года был назначен третьим заместителем председателя ОГПУ СССР. Однако материалы «Весны» не затерялись в архивной пыли — показания начала 1930-х годов были использованы при фабрикации дел периода Большого террора.

Ступень к Большому террору

Каков был масштаб репрессий против военспецов в 1930-1931 годах?

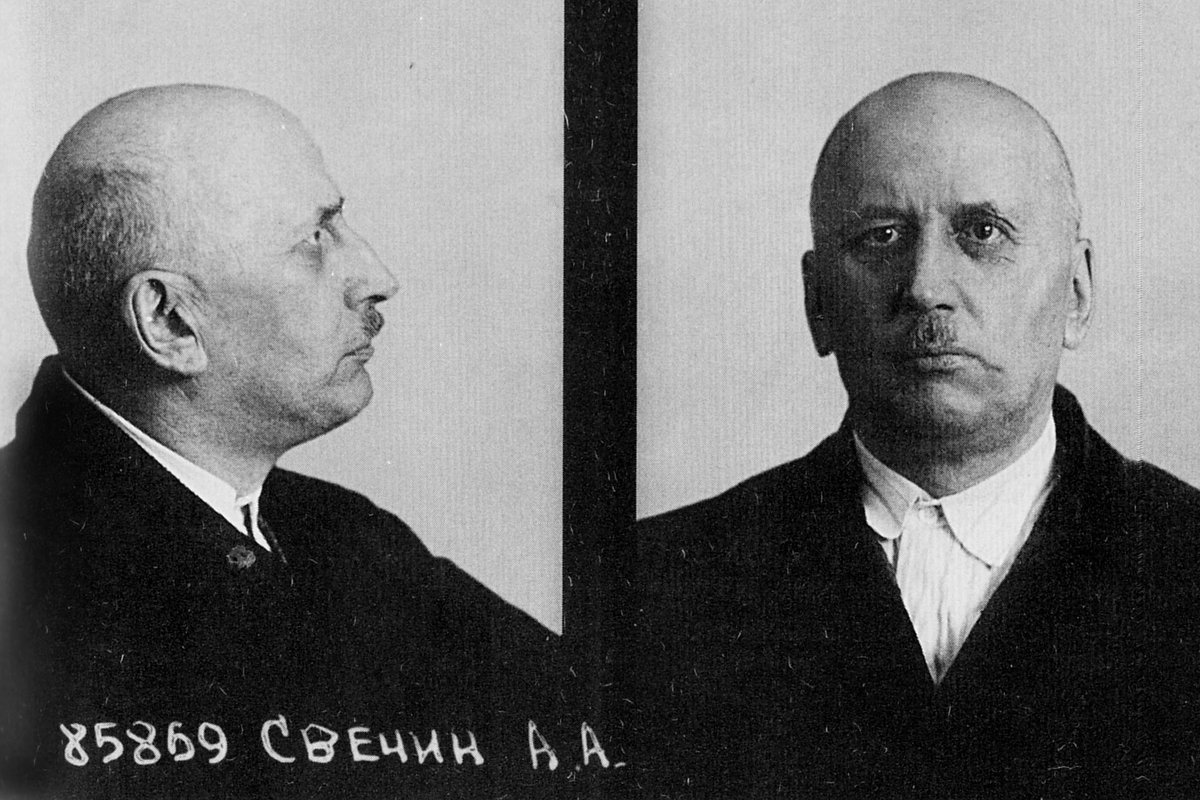

«Весна» охватила не менее 3276 человек (по разным оценкам, всего по этому делу, затронувшему всю страну, и связанным с ним делам могли проходить от пяти тысяч до десяти тысяч человек). Точный масштаб дела неизвестен, поскольку в разных регионах возникали ответвления «Весны». Среди арестованных были один из создателей Красной армии М.Д. Бонч-Бруевич и его сотрудник С.Г. Лукирский, крупные военные ученые А.И. Верховский, А.А. Свечин, А.Е. Снесарев, видные военачальники Н.Е. Какурин, Д.Н. Надежный, В.А. Ольдерогге, С.А. Пугачев, С.Д. Харламов и др.

Ряд фигурантов служили в белых и национальных армиях. Среди них — И.А. Антипин, И.Г. Баковец, А.И. Батрук, В.И. Галкин, Е.С. Гамченко, А.Г. Лигнау, Н.А. Морозов, Владимир И. Моторный, К.К. Литовцев (Шильдбах) и др.

Тюремное фото русского и советского военачальника, военного теоретика, публициста и педагога генерал-майора Русской императорской армии Александра Свечина

Фото предоставлено Андреем Ганиным

Едва избежал ареста будущий Маршал Советского Союза Б.М. Шапошников, на которого были получены компрометирующие показания. Из РККА были «вычищены» многие офицеры старой армии. Дело тянулось с лета 1930 по весну и лето 1931 года, причем постепенно распространилось на разные регионы СССР. По имеющимся данным было расстреляно 546 гражданских лиц и 27 военнослужащих, сотни людей получили различные сроки. Многие фигуранты «Весны» вышли на свободу в первой половине 1930-х годов, некоторые продолжили службу в РККА. Впоследствии жертвы «Весны» были реабилитированы.

Это правда, что дело «Весна» породило множество побочных уголовных дел: дело преподавателей школы комсостава «Выстрел», дело сотрудников 5-го управления РККА, гвардейское дело бывших офицеров Ленинграда, дело о заговоре в Киевском гарнизоне и др.?

Да, было немало дел, связанных с «Весной», но эти сюжеты требуют самостоятельного изучения. Например, в Поволжье раскручивалось дело «контрреволюционной вредительско-повстанческой организации микробиологов, ветеринаров и бывших офицеров» под кодовым наименованием «Микробиологи». По этому делу была арестована большая группа представителей интеллигенции. Дело охватило Москву, Ленинград, Киев, Минск, Одессу, Харьков, Алма-Ату, Нижний Новгород, Казань, Саратов, Астрахань, Уральск, республику немцев Поволжья. В основном речь шла о преследовании специалистов в области микробиологии.

Аресты ученых начались в августе 1930 года, но по мере разрастания дела в него вовлекались и люди, далекие от этой области. Тогда и пострадали служившие в учреждениях биологического и иного профиля бывшие офицеры. Одним из центров, где аресты по этому делу осуществлялись особенно активно, стал Саратов.

Существовала определенная координация действий чекистов

В частности, украинские чекисты направили своим саратовским коллегам список граждан, проживавших в Саратове и упоминавшихся в показаниях фигурантов «Весны».

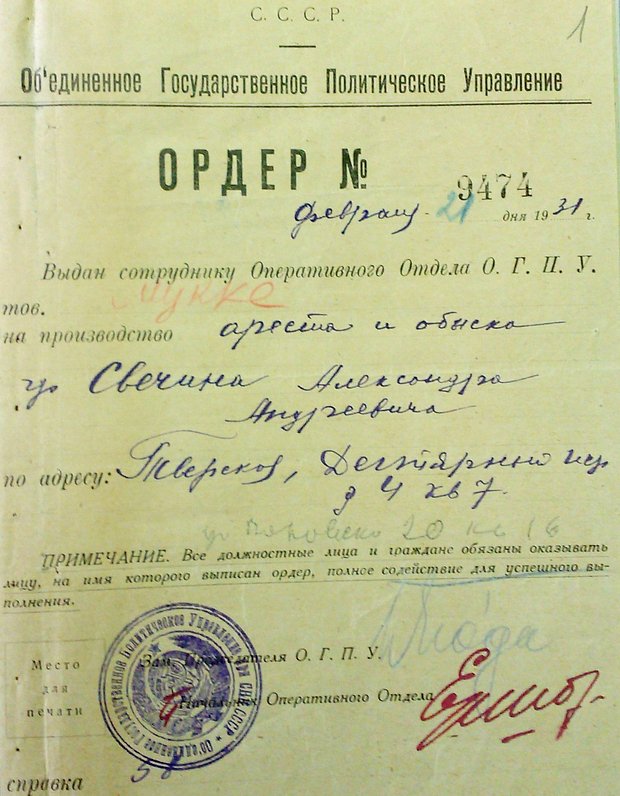

Ордер на арест Александра Свечина по делу «Весна». Февраль 1931 года

Фото предоставлено Андреем Ганиным

Всего по делу были арестованы 183 человека, в том числе 90 бывших офицеров. Подчеркивалась контрреволюционная связь фигурантов дела с фигурантами «Весны». Однако никаких доказательств вредительской деятельности обнаружено не было.

Известно, к каким последствиям привело дело Тухачевского 1937 года и другие массовые репрессии среди военных накануне Второй мировой войны. А как дело «Весна» сказалось на боеготовности и моральном духе Красной армии в начале 1930-х годов?

Дело «Весна» крайне негативно отразилось на командном составе РККА и на его настроениях. Множество достойных командиров подверглись незаслуженным репрессиям, некоторая часть арестованных была расстреляна, жизни и судьбы тысяч арестованных и членов их семей были сломаны арестами.

Те, кому повезло уцелеть, подорвали здоровье, потеряли несколько лет жизни на бессмысленное сидение под арестом вместо созидательной профессиональной деятельности, в том числе на благо Красной армии. Среди репрессированных было немало высокообразованных людей — между тем уровень образования комсостава РККА оставлял тогда желать много лучшего. Серьезный удар это дело нанесло по военно-педагогическим кадрам и по советской военной науке.

Репрессии воспринимались многими арестованными как черная неблагодарность советской власти за многолетнюю честную службу. Один из фигурантов дела, бывший подполковник А.В. Афанасьев, поступивший в РККА в числе первых военспецов, писал заместителю наркома по военным и морским делам М.Н. Тухачевскому в ноябре 1931 года:

Говоря по совести и по чести, я никогда не мог предположить, что в результате своей службы в Кр[асной] армии с самого начала, со дня ее возникновения, непрерывно в течение 13 лет, я смогу очутиться в числе злейших врагов Союза, буду лишен всех прав, свободы и заключен в конц[ентрационный] лагерь

Дело «Весна», наряду с многими другими, стало шагом к распространению в обществе нездоровой атмосферы страха, апатии и сервильности, «охоты на ведьм», показателем произвола, абсолютного пренебрежения к людям и закону. Все это нанесло колоссальный ущерб развитию страны, оказалось ступенькой к Большому террору, унесшему жизни сотен тысяч наших соотечественников. Тогда понесла тяжелейшие потери и Красная армия, что сказалось уже на неудачах первого периода Великой Отечественной войны.

Правда ли, что многие следователи, которые вели дело «Весна», впоследствии тоже были репрессированы в годы Большого террора?

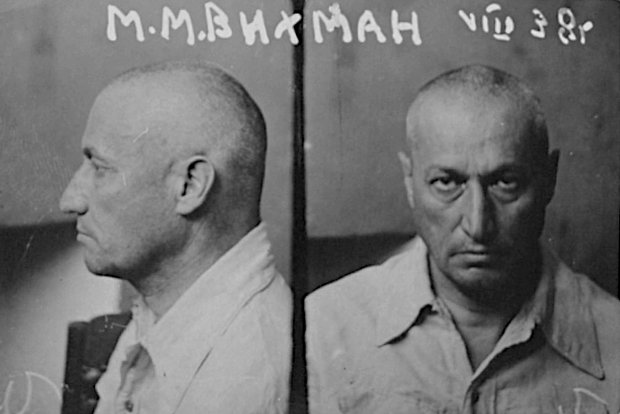

Известны фамилии следователей, пытавших арестованных по делу «Весна». Данные об их судьбах отрывочны. Известно, например, что следователь М.М. Вихман был арестован в 1938 году. Он был осужден в 1939 году, а на следующий год освобожден. Еще в Гражданскую войну Вихман служил начальником оперативного отдела Одесской ЧК и лично осуществлял казни, а в апреле 1921 года был председателем Крымской областной ЧК.

Тюремное фото бывшего следователя ОГПУ-НКВД Михаила Вихмана. 1938 год

Фото предоставлено Андреем Ганиным

В 1940 году он с гордостью вспоминал, что в Гражданскую войну казнил несколько тысяч врагов советской власти, причем несколько сотен лично. Вихману пришлось испытать на себе те же методы, которые ранее применял он сам. Виновным себя он признал в 1938 году после непрерывного стояния на ногах и побоев. Однако он выжил и умер во Львове в 1963 году.

Много ли нераскрытых тайн еще осталось в деле «Весна»?

Тайн дела «Весна» остается еще немало, хотя бы потому, что множество документов по инициированию этой акции до сих пор недоступны для историков.