75 лет назад, 18 июня 1949 года, в СССР был принят на вооружение автомат Калашникова. АК-47 — самый известный в мире автомат. Американцы из Military Channel в нулевых назвали его лучшим оружием пехотинца всех времен. По четырем из пяти пунктов изделие Калашникова получило высший балл. Ранее авторитетный эксперт по оружию Эдвард Изелл написал: «Появление автоматов Калашникова на мировой арене есть один из признаков того, что в Советском Союзе настала новая техническая эра». Вместе с тем АК-47 провоцирует споры: одни его превозносят, другие стремятся сбросить с пьедестала. В 1990-е все это обросло различными версиями, трактовками, мифами. Забегая вперед, можно сказать, что все это было реакцией на излишнюю мифологизацию АК в СССР, туман секретности вокруг его создателя и замалчивание заслуг некоторых его коллег. «Лента.ру» рассказывает историю появления этого оружия.

Что было раньше — автомат или патрон

Что такое автомат? Протокольно — это ручное индивидуальное короткоствольное автоматическое стрелковое оружие, создающее высокую плотность огня, предназначенное для ближнего боя. Автомат оснащен увеличенным магазином и способен вести огонь очередями. Согласно ГОСТ 28653-90, боец из автомата делает большое количество выстрелов одним нажатием на спусковой механизм. Плюс автомат имеет механизм перезаряжания.

Ничего такого у советского солдата времен ВОВ не было. Были станковые, ручные, авиационные и другие пулеметы. Но пулеметы, только в Первую мировую выделившиеся из артиллерии, имели ограничения и, как правило, физических особенностей бойца не учитывали. Даже с ручным пулеметом особо не побегаешь. И вообще, пулемет — средство подавления, а не ближнего боя. Пистолет-пулемет использовал пистолетные патроны и по пробивным способностям уступал обычному пулемету. Требовалось что-то такое, что было бы способно тягаться по плотности огня с пулеметом, было компактным и сохраняло пробивную способность за пределами 200 метров.

Гвардии сержант Е. И. Ковалев, в ходе боев за населенный пункт на Калининском фронте уничтоживший из ручного пулемета ДП-27 более 100 гитлеровцев

Фото: Николай Максимов / РИА Новости

История современного автомата начинается с промежуточного патрона. Это нечто среднее между недостаточно мощным пистолетным и чересчур мощным винтовочным, который при стрельбе очередями быстро превратит ствол в железное месиво. В России идея промежуточного патрона принадлежит Владимиру Федорову. Он же был создателем первого автомата, так и не пошедшего в серию, он же первым предложил идею унифицировать стрелковое оружие.

«Боевой опыт Второй мировой войны выдвинул необходимость, с одной стороны, перехода от пистолета-пулемета к автомату-карабину, разработанному под новый промежуточный патрон и имеющему более длинный ствол, чем у пистолета-пулемета, с другой стороны — перехода от длинных винтовок к карабинам и разработки для них патрона, отвечающего условиям современного боя. Непрерывный огонь, несмотря на свою меньшую эффективность, безусловно, даст хорошие результаты, не говоря уже о громадном моральном значении», — отмечал Федоров.

Федорова вообще сложно переоценить: отец советской стрелковой школы, крупнейший теоретик и практик

Шпагин, Дегтярев, Симонов учились у него, работали с ним. Для удобства можно назвать Федорова константой советской автоматной школы, а Шпагина, Дегтярева, Симонова — столпами первого поколения автоматического оружия в СССР.

Бойцы РККА, вооруженные автоматами Федорова, отдыхают на крыше взорванного финского дота

Фото: Виктор Темин / Национальный музей Республики Марий Эл

Идеология советского стрелкового оружия отличается от западной, в нее изначально заложена неубиваемость и неприхотливость. Поэтому Калашников точно не воровал ничего у Хуго Шмайссера, в чем его иногда обвиняют. Еще можно предположить, что по пути Шмайссера пошли американцы, создав в 1943 году свою M-16, ориентируясь на StG 44.

Но можно допустить, что при создании промежуточного патрона Советы ориентировались на американский 7,62х33 миллиметра .30 Carbine и немецкий 7,92x33 Kurzpatrone. Как бы то ни было, в июле 1943 года специалисты Елизаров и Семин плотно засели за создание промежуточного патрона 7,62x41. Им помогал Владимир Федоров, к тому времени — консультант по стрелковому оружию и член комиссии по рассмотрению проектов новых образцов стрелкового оружия.

Далее станет понятно, почему вопрос «что было раньше — автомат или патрон» неоднозначен, как и парадокс курицы и яйца.

Если бы не было Калашникова

После того как Елизаров и Семин получили задание, был объявлен первый конкурс на создание автомата под патрон 7,62х41 миллиметра (к 1941 году размер гильзы сократили с 41 до 39 миллиметров). Это был целый пакет тактико-технических требований (ТТТ) № 2456-43 для самозарядного карабина, ручного пулемета и автомата. Конкурс был намечен на 1944 год.

Вес — не более пяти килограммов, длина — до одного метра (со штыком — до 1,3 метра), магазин емкостью не менее 30 патронов, кучность при стрельбе одиночными — не ниже, чем у мосинки, при стрельбе очередями — как у пулемета Дегтярева. Темп стрельбы — до 600 выстрелов в минуту, практическая скорострельность при стрельбе группами по 3-5 патронов — не ниже 80 выстрелов в минуту, при одиночном огне — 35 выстрелов в минуту.

Ресурс автомата — не менее 20 тысяч выстрелов. Наконец, там должен быть открытый прицел для стрельбы на дистанции до километра.

Часто пишут, что сначала появился патрон, а потом под него сделали автомат. Это логично, но неверно с точки зрения истории. Многие вещи в советской оружейке создавали параллельно, внахлест, чтобы наверняка. Параллельные серии, параллельные модификации, принцип конкурентности и соревновательности.

Елизаров и Семин работали над патроном до конца 1943 года. Параллельно, практически вслепую, конструкторы, среди которых Калашникова не было, пытались сделать автомат. Есть подозрение, что в Артиллерийском комитете ГАУ, где составили ТТТ, негласно заложили риски, и этот конкурс был нужен скорее для получения кейсов, на базе которых в перспективе получится автомат. А если автомат получится с первого раза — еще лучше. Но тогда бы история русского автомата пошла по-другому, и Калашникова бы в ней не было.

Калашникову повезло: пока он был далек от разработки автомата, история дала ему фору. Конкурс 1943 года подарил интересные варианты.

Во-первых, выяснилось, что у столпов первого поколения автоматического оружия — Шпагина, Дегтярева, Симонова, — как в анекдоте, как бы они ни собирали автомат, получаются пулеметы. Зато молодежь, похоже, знала, откуда и куда дует ветер истории.

Звездой новой школы был Алексей Судаев. В конкурсе 1942 года на пистолет-пулемет для РККА он обставил Шпагина, предложив ППС-42, не уступавший ППШ по характеристикам, при этом более легкий, менее трудоемкий для производства. Производство ППС-42 наладили в блокадном Ленинграде, и это оружие внесло большой вклад в освобождение города.

В 1943-м появилась модернизированная версия ППС-43.

Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине. На плече у солдата — пистолет-пулемет Судаева

Фото: Евгений Халдей / РИА Новости

Именно здесь появляется Калашников. Его дебютный пистолет-пулемет ППК-1942 забраковали. Для создания ППК требовалось множество дефицитных фрезерных работ, что в условиях войны было смерти подобно. Предпочтение отдали судаевскому ППС. Судаев был старше Калашникова на семь лет, один из тех вундеркиндов, которых отобрали в школу оружейников при артиллерийской академии имени Дзержинского. Диплом защищал по ручному пулемету калибра 7,62 мм. Работал на Щуровском полигоне еще до того, как туда добрался Калашников. Имел звание майора, когда Калашников ходил в сержантах.

Наконец, для конкурса 1944 года Судаев представил автомат АС-44 под патрон 7,62 x 41, который и стал там главным кейсом. Практически готовый автомат. Многие, посмотрев на АС-44, прозрели: вот как должно выглядеть и работать такое оружие. На тот момент Калашников отставал от Судаева по всем параметрам на несколько световых лет, и сам этого не отрицал.

Комиссия рекомендовала АС-44 для серийного производства. В 1944-1945 годах на ТОЗ №536 изготовили примерно тысячу единиц автоматов Судаева. В июле-августе 1945 года оружие поступило на войсковые испытания.

И дальше станет понятно, почему до 1946 года Калашникову было нечего ловить. Но сначала нужно поставить точку в одном вопросе.

Утверждать, что Судаев взял свой автомат с потолка, тоже не стоит. Немецкие МР-43/1, МР-43/2, Mkb 42 (H) частенько попадали в руки РККА. Судаев владел немецким, а значит, не исключено, что какие-нибудь немецкие чертежи к нему попадали.

Другое дело, что общего у АС-44 и работ немецких оружейников мало. Опираясь на советскую школу, Судаев ориентировался на западную компоновку автомата в целом. Пересадить же на советскую почву что-то немецкое полностью — все равно что выращивать цитрусовые в Заполярье. Можно, но зачем?

Искать плагиат в чьем-либо оружии — дело увлекательное и бессмысленное. Шмайссера тоже некоторые называют пустышкой: мол, украл идеи у Владимирова Федорова и чеха Вацлава Холека, разработчика пулемета ZB vz.2 под патрон 7,92×57 мм. Не бывает оружия, созданного с нуля и в вакууме, почти все разоблачения — результат чьего-то стремления к хайпу. Впоследствии и Калашников окажется между молотом народной любви и наковальней сенсационных разоблачений. К истории оружия ни то, ни то не имеет отношения.

Что делал Калашников, пока Судаев побеждал

Существует миф о простом сибирском парне Мише, который пришел, увидел и победил более опытных коллег. В его случае миф — не выдуманная история, но особым образом расставленные акценты.

Говорить о полуграмотном сержанте без опыта, который, маясь в госпитале от скуки, собрал автомат, не приходится. Как и оружейник Токарев, Калашников с детства тянулся к механизмам, и, как он сам признался будущему конкуренту — оружейнику Симонову, еще пацаном пытался создать вечный двигатель, даром что на них поставили крест еще в 1775 году. Это важный момент: творческое начало в нем было настолько сильным, что ему было море по колено.

В школе он делал упор на физику, геометрию и литературу. С первыми двумя дисциплинами все понятно, а литература, судя по всему, развила его воображение и эмпатию, что окажет ему хорошую услугу. Этим Калашников от многих коллег отличался и, возможно, был лишен балласта излишней премудрости. Им двигало любопытство. Неслучайно в воспоминаниях о конструкторе Барышеве он отзывался так:

Мне, конструктору-практику, видевшему саму деталь сначала в воображении, а потом уже ее проработку в чертежах, казалось, что Барышев слишком теоретизирует, готовя свой проект

В 17 лет Калашников из любопытства собрал и разобрал браунинг. С 18 до 20 лет работал техническим секретарем на станции Матай в Казахстане, много общался с машинистами, токарями, слесарями. Можно предположить, что, подобно героям послереволюционных рассказов Андрея Платонова, он относился к механизмам как к чему-то одушевленному.

В 1938-м девятнадцатилетнего Калашникова призвали в РККА, где он получил специальность механика-водителя танка. За время службы разработал несколько ноу-хау, одно из них — приспособление к ТТ для более эффективной стрельбы из танка. Это первое соприкосновение со стрелковым оружием в качестве конструктора, если не считать разобранного браунинга.

В 1941-м Калашникова контузило под Брянском, и он угодил в Елецкий эвакуационный госпиталь № 1133. Там он стал изучать матчасть: прочитал несколько раз труды Федорова о стрелковом оружии и другую доступную литературу. Существует также версия, что там он познакомился с лейтенантом, который до войны работал в НИИ по части стрелкового оружия.

После госпиталя вернулся в Матай, где за три месяца кустарным способом собрал свой ППК, который привлек внимание московского конструктора Владимира Глухова. Тот и порекомендовал Калашникову поучаствовать в конкурсе пистолетов-пулеметов для РККА, выписал зарплату, выделил тысячу рублей на доводку ППК и направил в Алма-Ату, куда эвакуировались мастерские Московского авиационного института.

Пистолет-пулемет Калашникова

Фото: АО «Концерн «Калашников»

Там была вся необходимая база уже не для кустарной, а для заводской доводки оружия. Хочется подчеркнуть, что Калашников располагал к себе людей, покровителей к нему притягивало как магнитом. Именно Глухов первым указал Калашникову на недостаток его первого оружия: много мелких деталей, необходимость фрезерных работ, когда в Коврово, к примеру, уже перешли на более удобную штамповку.

Глухов же указал и на преимущества ППК: малый вес, малая длина, наличие одиночного огня, удачное совмещение переводчика и предохранителя, компактный шомпол. Пара слов о ППК, поскольку это матрица, содержавшая личные наработки Калашникова.

Сделан он под патрон 7,62x25 «Тульского Токарева» образца 1930 года, длина ствола — 250 миллиметров, общая длина — 535, со штыком — 750. Магазин, примкнутый к пистолету-пулемету, рассчитан на 20/32 пистолетных патронов ТТ. Флажок-переводчик двухпозиционный — одиночный и автоматический. Прицельная дальность — 500 метров, масса без патронов — 2,9 килограмма.

У ППК такая же деревянная рукоятка пистолетного типа, как у будущего калаша, такой же слегка изогнутый магазин, примкнутый перед спусковой скобой. А складывающийся металлический приклад — такой же, как у десантного АК (АКС), принятого на вооружение в 1949 году. Но в остальном это все-таки не АК.

Рукоятка взведения затвора ППК расположена слева, а у АК — справа. Ствол больше похож на ППШ — за счет цилиндрического кожуха с прорезями, переднего среза кожуха и трех фигурных отверстий, выполняющих роль дульного тормоза-компенсатора.

Автоматика ППК работает за счет отдачи полусвободного затвора, а у АК — за счет использовании энергии пороховых газов, отводимых через верхнее отверстие в стенке ствола.

«Конструкция затвора уникальна. При откате после выстрела в крайнее заднее положение цилиндрическая муфта внутри затвора вращается, поворачиваясь на винтовой хвостовик. И одновременно она выворачивается из затвора. Это замедляет скорость отката затвора, увеличивается время его полного открывания. В результате снижается темп автоматической стрельбы, расход патронов становится более экономным — соответственно, должна улучшиться кучность стрельбы», — отмечал Александр Ужанов.

ППК также открыл кредит доверия, благодаря чему Калашникову поручили разработку ручного пулемета, за которую пообещали пять тысяч рублей премии, но, по данным Ужанова, он их так и не получил. К тому же пулемет так и остался в виде опытного образца. Зато в 1961-м ручной пулемет Калашникова (РПК) был принят на вооружение СА — правда, это был уже другой пулемет.

Возвращаясь в 1943 год, следует напомнить, что Калашников в конкурсе проиграл, но это дало ему пропуск на полигон Щурово, где он познакомился со многими звездами оружейного дела. А с Судаевым подружился и одно время работал с ним в одной мастерской.

Калашников и Судаев лицом к лицу

Именно старший товарищ станет для Калашникова первым наставником при разработке первого варианта АК. Судаев же подсказал молодому оружейнику, как выжить в мясорубке конкурентной борьбы конструкторов. В мемуарах «Записки конструктора-оружейника» Калашников вспоминал слова Судаева, запавшие ему в душу:

Проще тут надо. Каждый лишний паз, шлиц, соединение неизбежно ведут к усложнению в эксплуатации оружия. Оно любит простоту, но, конечно, до известного предела

В 1944 году Калашников создал самозарядный карабин, который оценил Судаев, но отвергла комиссия. Считается, что конструктивные решения карабина перекочевали в АК-46. Точнее даже будет сказать так: АК-46 — самозарядный карабин образца 1944 года с заимствованной от американской винтовки M1 Garand схемой запирания ствола.

«Калашников взял у Джона Гаранда принцип работы узла запирания с поворотом затвора. Впрочем, эту схему использовали и другие конструкторы. Калашников привнес свое — сделал плечо поворота затвора значительно больше, что сразу повысило надежность механизма запирания. Эта схема вот уже полвека служит в калашниковском оружии, потрясая своей надежностью», — отмечал историк оружия В. Л. Мясников.

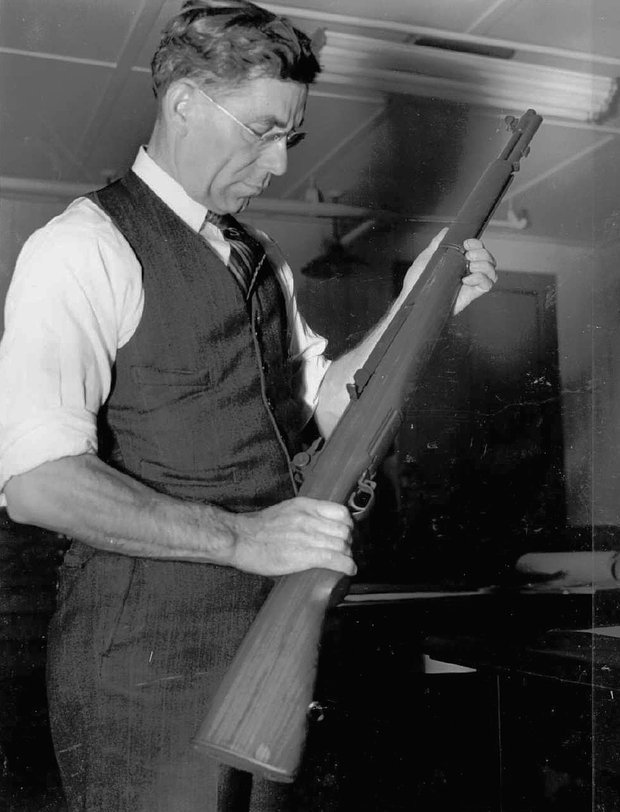

Оружейник Джон Гаранд с винтовкой M1 Garand

Фото: Alfred T. Palmer / Library of Congress / Wikimedia

Для Судаева 1946 год был временем постоянных тревог: на полигонах испытывали его АС-44, и на этот раз ему рекомендовали доработать автомат, чтобы повысить живучесть ударника, стопора, газового поршня и выбрасывателя, а также довести до ума автоматику.

Судаев сделал еще один вариант, радикально переработав предыдущий.

И есть основания полагать, что этой фанатичности и настырности Калашников научился у него.

В 1944-1945 судаевский автомат был самым перспективным, именно им собирались вооружить советского солдата. За АС-44 взялись крепко, и требования по конструктивным изменениям сыпались одно за другим. По итогам первых послевоенных испытаний Судаев уменьшил конструкцию автомата. Это была уже модификация ОАС (облегченный автомат Судаева), но ее раскритиковали за «снижение кучности стрельбы в связи с высокой отдачей».

А потом Судаев слег — сказалась недолеченная язва желудка. Можно предположить, что сказалась работа в блокадном Ленинграде в 1942-1943 годах, где он контролировал производство ППС-42 и ППС-43, а добила его «конкурентная мясорубка», от которой он предостерегал Калашникова.

В это же время Михаил Калашников наконец дозрел до создания своего автомата

За плечами у него были не только неудачные ППК и РПК, но и первые авторские свидетельства за доведение до ума СГ-43 безвременно ушедшего конструктора Горюнова: патент на прибор для холостой стрельбы к СГ-43 и рацпредложение по усовершенствованию спускового механизма.

Советская бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-1 с пулеметом СГМБ (модификация СГ-43)

Фото: František Dostál / Wikimedia

Судаев продолжал работать на больничной койке, но в 1946 году умер, так и не доделав самый лучший на тот момент автомат в СССР. К этому времени ОАС уже сняли с дальнейших испытаний как недоведенный. Калашников переживал по поводу смерти друга и даже посвятил ему стихотворение: «Жизнь твоя в туман одета / Тех военных лет, / Ты промчался, как комета, / Но оставил след!»

Грустить особо было некогда, поскольку работы — непочатый край.

Мне предстояло после утверждения проектов, образно говоря, поднять стяг, выпавший из рук Судаева, поддержать честь и продолжить традиции конструкторского бюро полигона

Еще один примечательный факт, который не расставляет заново акценты, но говорит о том, как все связано в оружейном мире.

«В письме Калашникову 3 августа 1968 года бывший начальник отдела изобретательства Министерства Вооруженных сил Владимир Васильевич Глухов вспоминал, как А. И. Судаев прислал ему из осажденного Ленинграда автомат №7», — пишет биограф Калашникова Александр Ужанов. Глухов — тот самый, с легкой руки которого Калашников получил путевку в большую оружейную игру.

Булкин, о котором мало что известно

В 1946 году правительству СССР уже было впору впадать в панику. Холодная война в разгаре, а автомата до сих пор нет. Нужно было дать оружейникам пинка.

Особенно остро чувствовали всю взрывоопасность послевоенной международной обстановки, по-видимому, мы — конструкторы оружия и военной техники. Нас торопили с воплощением проектов в металл, ужесточали требования к качественным параметрам образцов

Объявили новый конкурс с обновленными тактико-техническими требованиями — то есть с учетом критики автомата Судаева. И не только. Здесь еще можно вспомнить оружейника Алексея Булкина, изобретателя автомата АБ-46 (ТКБ-415). Булкин вообще самый загадочный человек в этой истории.

После ухода Судаева именно он стал главным соперником Калашникова.

В конкурсе 1944 года автомат Булкина АБ-44 проиграл, но комиссия обратила внимание на конструкцию механизма запирания. Она была несовершенна, тем не менее короткий узел запирания считался ноу-хау.

АБ-46 (ТКБ-415)

Фото: АО «Концерн «Калашников»

Алексей Булкин — человек, о котором мало что известно. В советское время имя его вообще было стерто из истории оружейного дела. Можно найти краткую биографическую справку, которая, опять же, мало что проясняет и появилась совсем недавно. Годы жизни неизвестны, происхождение — тоже. Но известно, что в оружейное дело попал чуть ли не раньше Судаева и Калашникова. На Щуровском полигоне работал еще до войны. Вместе с конструктором Раковым в 1942-1943-м работал над созданием станкового пулемета и автоматической винтовки. В 1948 году был сотрудником тульского ЦКБ-14 (КБ «Приборостроения»). Далее достаточно знать, что Булкин к новому конкурсу переработал свой автомат, а Калашников делал свой АК-46.

Интересно написал в биографии Калашникова Александр Ужанов. Это касается характера Булкина либо того состояния, до которого его довела «конкурентная мясорубка».

Булкин ревниво следил за каждым шагом испытателей: придирчиво проверял, как почищен образец, обязательно лично интересовался результатами обработки мишеней. Ему, видимо, казалось, что конкуренты могут подставить ему ножку

Конкурс 1946 года имел несколько особенностей, и, видимо, градус паранойи там действительно зашкаливал. Он был закрытым, и в нем задействовали максимум конструкторских организаций: КБ-2 и ПКБ ОГК при Ковровском заводе №2, КБ завода №535 (Тульский машиностроительный), КБ НИПСМВО (Щуровский полигон), КБ Артиллерийской академии КА (Москва), ЦКБ-14 (Тула), КБ-180 (Подольск).

В итоге участвовало 17 проектов автоматов (по другим данным — 16), включая Калашникова, Дементьева, Булкина. Но власти поступили хитро: собрав весь спектр вариантов, они разбили соревнования на два этапа, чтобы, рассмотрев проекты, по максимуму их отсеять. Не исключено, что это делалось для сбора данных о состоянии оружейной мысли в СССР.

Тем временем неплохо сделать еще одно отступление и показать некоего антипода Калашникова — конструктора Коровина. Тот случай, когда одному достается все, а другому — ничего. Точнее, крохи.

В конкурсе 1946 года от Тульского оружейного завода участвовал Сергей Коровин. Он был всего на десять лет младше Владимира Федорова, дедушки русского автомата. Коровин примечателен тем, что сделал он немало, но о нем мало кто знает. Все знают про «Тульский Токарев», но про «Тульский Коровин» вряд ли кто слышал. Многие знают, хотя бы по играм, британский пистолет-пулемет Sten, но аналогичный пистолет-пулемет Коровина не встретишь в Call Of Duty или в Counter-Strike.

После войны был объявлен конкурс на создание пистолета, который заменит ТТ, и Коровин в нем участвовал. Но в итоге победил Макаров со своим ПМ. Наконец, конкурс 1946 года на создание автомата под патрон 7,62 x 19. Коровин представил эскизный проект одного из первых в мире автоматов в компоновке булл-пап (bullpup). Был еще ТКБ-408 Германа Коробова в такой компоновке, и фанаты оружия часто спорят, кто был первым.

Булл-пап — короткая компоновка с магазином за рукояткой, при котором спусковой крючок вынесен вперед и расположен перед магазином и ударным механизмом. Это позволяет сократить длину оружия, не урезая ствол, не теряя в кучности и дальности стрельбы. Широкое применение технологии началось в 1970 году, когда австрийцы выпустили винтовку AUG. Неизвестно, удалось ли бы реализовать эту систему, поскольку Коровин в том же 1946 году умер.

Что касается Коробова, то его автомат булл-пап также не прошел конкурс, да и вообще ни одно его изобретение не было принято на вооружение. Но он дожил до 2006 года и всю жизнь проработал в ЦКБ-14.

Калашников и соавтор по АК-46 и АК-47 Зайцев

К 1946 году Михаил Калашников оброс патентами, связями, рекомендациями, опытом. И, видимо, у скромного парня поднялась самооценка.

Еще один момент, который в разговоре о Калашникове часто упускают. Личная жизнь, конечно, не предмет таких исследований, но никто не будет отрицать, что она влияет на все. Когда Калашников создавал свой первый пистолет-пулемет, он жил с Екатериной Астаховой, его землячкой. Есть уверенность, что она его вдохновляла и поддерживала.

Параллельно его продвижению по карьерной лестнице личная жизнь затрещала по швам, брак распался. Но от него остался сын Виктор, который пошел по стопам отца. Ему принадлежат разработки пистолетов-пулеметов ПП-19 «Бизон» (совместно с сыном создателя СВД Драгунова) и ПП-19-01 «Витязь», стоящих на вооружении МВД.

Еще 1943 году Михаил Калашников познакомился с Екатериной Моисеевой, одной из лучших чертежниц Щуровского полигона. У них возникла взаимная симпатия, вскоре они поженились. До знакомства с Михаилом она успела поработать с Судаевым, Афанасьевым, Барышевым и Рукавишниковым, которые наряду с Калашниковым и Булкиным вышли в полуфинал конкурса 1946 года.

Можно сказать, тылы у Калашникова были надежно защищены, тем более что вторая жена помогала ему с чертежами. Известно, что сам конструктор чертить не умел.

Михаил Калашников с женой и детьми

Фото: РИА Новости

В 1946 году его неожиданно командировали на Ковровский завод, в организацию, конкурирующую с КБ НИПСМВО (Щуровским полигоном). Для обмена опытом. Шах и мат, сторонники теории заговора «у Шмайссера украли»: Шмайссер работал на Ижевском заводе, куда Калашников приехал только в 1948 году, когда судьба АК-47 была уже решена. Так что вряд ли он мог «подтибрить» какие-либо «немецкие хитрости».

«На заводе в этот период работал очень сильный коллектив КБ №2 под руководством Дегтярева, а в отделе главного конструктора было бюро опытных разработок, где трудился С. В. Владимиров. В этих бюро были собраны опытные конструкторы, расчетчики, аналитики, на производственном участке КБ-2 — слесари-виртуозы. Только мне пришлось тогда испытывать, наверное, штук 12 разных систем Владимирова, Кубынова, Дементьева, Дегтярева. Включился в этот конкурс и Калашников. И стал победителем. Так что как конструктор он рожден на нашем заводе», — вспоминал помощник военпреда Ковровского завода № 2 И. И. Ольховый.

Калашников был фанатом Василия Дегтярева, но за время командировки так и не осмелился с ним познакомиться. Возможно, сковывала обстановка строгой секретности, которая царила тогда в КБ-2. А может, отпугивал императорский вид Дегтярева.

Мне всегда было интересно наблюдать за Дегтяревым. Василий Алексеевич всем своим видом демонстрировал, что его мало занимают стрельбы и он весь во власти новых идей

На Ковровском заводе, где Калашникову выделили отдельный кабинет, и дорабатывался АК-46. И есть еще одна фамилия, которую часто упускают из виду. В качестве помощника к нему прикрепили ковровского конструктора Александра Зайцева, в качестве чертежника — конструктора Пискунова. Правда, Зайцев через две недели Пискунова уволил, поскольку он не выдержал бешеного темпа, и взял на его место кого-то другого.

Лишь благодаря Зайцеву, который занимался отработкой техдокументации опытного образца и, кажется, вообще не спал, Калашников успел к концу 1946 года довести до ума экспериментальную модель АК-46. Впрочем, и Зайцев — верхушка айсберга, он стоял во главе технологов и конструкторов ковровского КБ, которые помогали Калашникову.

«Ознакомив меня с 7,62-мм карабином под патрон образца 1943 года и общим видом спроектированного им автомата, Михаил Тимофеевич поставил передо мной задачу по проработке технического проекта и разработке полного комплекта технической документации на 7,62-мм автомат для изготовления опытного образца и испытания его на заводе. Затем, после доработки документации по результатам заводских испытаний, предстояло изготовить еще два образца для испытаний на полигоне. Все это надо было выполнить до конца 1946 года», — вспоминал Александр Зайцев.

Михаил Калашников за работой

Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

Потом, в декабре 1946 года, начались новые полигонные испытания АК-46. Считается, что это был не один АК-46, а несколько его модификаций — №1, №2, №3. Первый, по всей видимости, наиболее близок к самозарядному карабину Калашникова 1944 года; №2 отличался тем, что корпусные детали изготовлялись методом штамповки, который был отработан лучше всего именно на Ковровском заводе. Также он был построен по «переломной» схеме, то есть перед разборкой оружия нужно было отсоединить спусковую коробку с прикладом от ствольной коробки со стволом. Наконец АК-46 №3 отличался от автомата АК-46 №2 наличием откидного металлического приклада (по всей видимости, прототип АКМС).

В испытаниях весной 1947 года участвовали №1 и №2. По заключению комиссии, АК уступал системам Булкина и Дементьева в кучности стрельбы, да и вообще получил больше всего критики. Это если брать данные из «История русского автомата» главного хранителя Центрального музея ВОВ 1941-1945 годов, одного из ведущих специалистов по огнестрельному оружию.

Биограф Ужанов представляет диаметрально противоположную версию:

К автоматам конкурентов Дементьева и Булкина было значительно больше претензий, в основном по задержкам в нормальных и сложных условиях стрельбы

В этом месте истории есть белое пятно: других конкурсантов при таких обстоятельствах исключали, но Калашникову разрешили доработать АК-46. Следующие испытания наметили на июнь-июль 1946 года. Участвовали Рукавишников, Калашников, Коробов, Булкин и Дементьев. На этот раз вылетели Коробов и Рукавишников.

И дальше, как пишут в официальной версии, появился АК-47. Калашников посчитал, что в основе своей АК-46 содержит провальные решения, и полностью переработал его. Комиссия запрещала так поступать, поскольку радикальные изменения могут обнулить прошлые достижения, как в поговорке «лучшее — враг хорошего».

Были и соображения чисто практического плана. «Научно-технический совет НИПСМВО на заседании 15 августа 1947 года ограничил авторов в возможности доработки своих проектов с целью в скорейшее время выбрать готовый проект автомата», — пишет Александр Ужанов.

То, что у Калашникова была самая сильная поддержка, следует из сказанного Ужановым: «Михаилу верили и как могли поддерживали. В том числе — офицеры полигона В. Ф. Лютый и А. А. Малимон».

С одной стороны, Калашников рисковал, с другой — подстраховался. На конкурсе он еще раз внимательно изучил автоматы Булкина и Дементьева, а после этого пошел к составителю тактико-технических требований Лютому за советом.

Есть факт, что Калашников, не стесняясь, пошел на прием к начальнику испытательного подразделения полигона Василию Лютому с документами, отмечавшими недостатки его автомата, и тот дал ему ряд советов, как вести доработки

По еще одной версии, перекомпоновать модель АК-46, создав АК-47, предложил помощник Калашникова Александр Зайцев. Зайцев и Калашников решили сделать упор на усовершенствовании автоматики, повышении технологичности, а также модернизации дизайна. Не стоит забывать, что в голове держали системы Булкина и Дементьева, как последних своих конкурентов.

АК-46

Фото: АО «Концерн «Калашников»

«Затворная рама была объединена со штоком. Переделан спусковой механизм. Крышка ствольной коробки стала полностью закрывать подвижные части. Переводчик огня стал многофункциональным: не только переключал огонь с одиночного на автоматический и на предохранитель, но и закрывал паз для рукоятки перезаряжания, предохраняя ствольную коробку от попадания внутрь пыли и грязи. Наконец, было допущено укорочение ствола на 80 миллиметров — с 500 до 420. За это вообще могли снять с конкурса», — пишет Александр Ужанов.

И все это за десять месяцев! При этом, поскольку никакой кардинальной переработки не предполагалось, комиссия денег не выделила. Тогда Калашников поехал к старому другу Владимиру Глухову в Москву, тот потеребил главного маршала артиллерии Воронова, а тот, в свою очередь, позвонил финансисту и раскритиковал его: «Вы тут за фирмы (КБ) выступаете, от которых никакой отдачи, а я за конкретный образец стою, за конкретного конструктора». Необходимые средства были выделены.

Среди отцов АК-47 также называют инженера-подполковника Владимира Дейкина, которому Калашников потом посвятил стихотворение, где есть строчки:

Дейкин в адрес мой когда-то

Отпустил весомый мат.

Он хотел, чтоб я из мата

Сделал легкий автомат.

Чтобы благодарность выглядела весомее, Калашников рекомендовал Глухову в апреле 1952 года представить к награде Владимира Дейкина, конструктора Владимира Крупина, инженера-подполковника Степана Сухицкого и конструктора Александра Зайцева. Впоследствии Зайцев стал большим начальником, а его пути с Калашниковым пересеклись в 1967 году, когда они оба представляли свои новые автоматы. Спойлер: победил Калашников.

Короля делает свита

Конец этой истории знают все, он очевиден. С декабря 1947 по 1948 год проходил итоговый конкурс. Были представлены: АК-47 Михаила Калашникова, КБ-П-410 Александра Дементьева и ТКБ-415 Алексея Булкина. По данным оружейного журнала «Калашников», модели демонстрировали в двух модификациях — с деревянным и металлическим складывающимся прикладом.

По большому счету, у всех автоматов было много общего. Одна и та же автоматика: отвод пороховых газов из канала ствола с длинным ходом поршня; запирание канала ствола поворотом затвора на два боевых упора; ударно-спусковой механизм (УСМ) куркового типа, позволяющий вести стрельбу одиночными и очередями. По данным ресурса «Калашников», за прототип такого механизма был принят УСМ чехословацкой винтовки ZN-29.

Ствольные коробки АК-47, КБ-П-410 и ТКБ-415 были выполнены методом штамповки. Правда, потом АК еще вернется еще к фрезерному способу, чтобы позже снова вернуться к штамповочному. Во всех автоматах переводчик огня одновременно выполнял роль предохранителя. Во всех трех автоматах — двухрядные коробчатые магазины емкостью 30 патронов.

Дальше начинаются различия. Во-первых, Калашников и его помощники умудрились уменьшить вес автомата на 300-400 граммов, а вот автомат Дементьева потяжелел на 100 граммов, автомат Булкина остался в том же весе. Есть версия, что Булкину ранее рекомендовали сменить референс механизма запирания с пулемета Льюиса на пулемет Гаранда, но для этого вроде пришлось бы переделывать весь автомат, и на такой риск он не пошел. Некоторые делают вывод, что это и предопределило его поражение. Это не отменяет вопроса, почему о Булкине так мало информации и всего одна фотография в сети.

Заместитель командира роты А. Довгерд обучает курсантку стрелять из автомата Калашникова

В ходе испытаний, согласно официальной версии, выявили преимущество Калашникова по безотказности действия и ресурсу деталей, якобы только он соответствовал всем ТТТ. Но исследователи пишут, что и здесь без кредита доверия не обошлось, поскольку член комиссии Орлов, выступая в защиту АК-47, заявил, что он будет еще доведен в процессе изготовления серии. Человеку, далекому от оружейки, зачастую сложно понять все нюансы, но немалую роль играет симпатия комиссии к испытуемому. А отсюда, как следствие, — доверие и поддержка.

При этом автомат Булкина и вправду превосходил АК-47 по кучности. Но, как считают специалисты, худшая кучность была следствием мощности, призванной перемалывать любой песок, любой камешек, попавший в механизм. Это некоторая косоглазость гиганта, но и ее впоследствии исправили. Более точная машинка наверняка захлебнется, если ее извалять в грязи или песке, кинуть в воду. Калаш будет работать. Один из членов комиссии отметил, что опыт ВОВ показал, что неубиваемость оружия важнее отдельных аспектов.

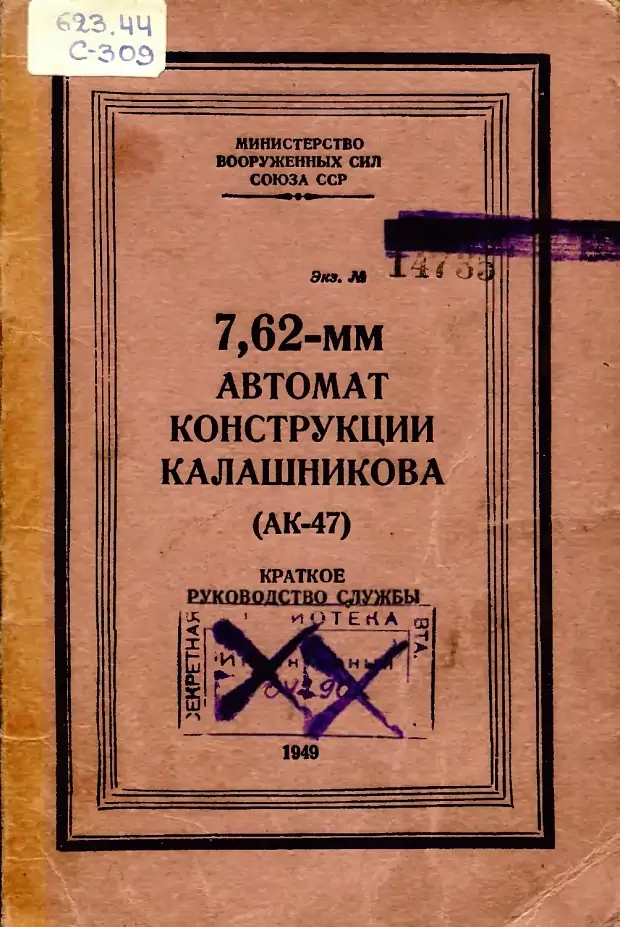

Руководство по эксплуатации к автомату АК-47, 1949 год

Теперь можно с уверенностью сказать, что в случае с Калашниковым короля делает свита — в лице начальства, КБ, финансистов, других оружейников. Но и сам король не был голым. Никто не отзывался о нем с негативом. Это, опять же, феномен, который требует отдельного изучения. А вот народ — точнее, рядовые военные — были честнее. К чести Калашникова, он любую критику принимал с благодарностью. Может, один из его секретов — в умении слушать?

В воспоминаниях Калашникова есть интересный эпизод с солдатом, который раскритиковал некоторые моменты в калаше.

Тут к нам подошел один солдат из группы чистивших оружие и слушавших наш разговор: «Обратите внимание на выбрасыватель, товарищ конструктор. Как только начинаешь его разбирать, пружина так далеко в сторону выбрасывает вот эту небольшую деталь, что с большим трудом потом ее находишь. Приходится при разборке приглашать на помощь товарища. Я разбираю, а он шапку-ушанку наготове держит, чтобы деталь поймать»

Потом он жаловался конструктору Симонову: «Признаюсь, Сергей Гаврилович, столько замечаний я не думал получить. Просто диву порой даешься, как можно было пропустить некоторые очевидные недоработки, а солдаты их сразу заметили. Вот, скажем, отверстие в рукоятке затворной рамы. Оно появилось у нас из соображений чисто технологических, никакой функциональной нагрузки не несло».

Можно сказать так: у любой, даже самой брендовой вещи, а тем более оружия, есть недостатки, и при желании их можно найти целый воз. Но если за брендом стоит идея, это лучше, чем «непорочный» бренд без идеи. Идея калашникова сформулирована самим Калашниковым: «Солдат сделал оружие для солдата».

В конце концов, в США есть Юджин Стоунер — отец легендарной штурмовой винтовки М16, и он вроде бы тоже не имел специального образования. И Ронни Барретт — фотограф и стрелок-любитель, создавший дальнобойную самозарядную снайперскую винтовку 50-го калибра (12,7 мм) Barrett М82.

***

На самом деле настоящая работа над АК-47 началась уже после победы в конкурсе. В декабре 1948 года главный инженер завода №74 доложил в Главное артиллерийское управление: «…В результате доработки в чертежи внесено 596 изменений, из них 228 конструктивного характера, 214 технологических и 154 изменений-уточнений».

18 июня 1949 года вышло постановление Совета министров СССР «О принятии на вооружение 7,62-мм автомата Калашникова (АК) (индекс 56-А-212) и 7,62-мм автомата Калашникова со складывающимся прикладом (АКС) (индекс 56-А-212М).

После успеха Калашников из сержанта перешел в генералы, получил Сталинскую премию I степени и орден Красной Звезды. Был направлен на Ижевский мотозавод для авторского участия в разработке технической документации и организации изготовления первой опытной партии своего автомата АК-47.

Михаил Калашников в Ижевске на праздновании 190-летия завода «Ижмаш» и 50-летия созданного им в 1947 году автомата АК-47

Фото: Александр Макаров / РИА Новости

Его жизнь стала тайной за семью печатями, а сам он — живым богом оружия, по недоразумению ходящим по земле. Ну, почти так. В годы оттепели ему перепало за «культ личности». Достаточно просто вообразить ряд героев эпохи: Сталин, Стаханов, Калашников, Шолохов... Сталин умер. Стаханов, пережив свои пять минут славы, спился. Шолохова обвиняли в том, что не он написал «Тихий Дон», — не может-де парень в 21 год написать роман-эпопею такого уровня.

А Калашникова «пропесочили» в хрущевской прессе.

«В критической статье приводилось заявление одного из ведущих конструкторов о том, что нередко заслуги коллектива отдела приписываются одному Калашникову, который не считается с мнением рядовых конструкторов, идеи других приписывает себе и т. п. В общем — культ личности!» — вспоминал конструктор.

Многое в этом «обвинении» было предвзятым, надуманным, но страшно огорчило и возмутило. Может быть, и привело к плохому самочувствию. Со временем переживания и волнения исчезли. Были проведены выяснения и разбирательства по опровержению надуманных обвинений, работа продолжалась

Как бы то ни было, автомат на все времена Калашников создал. И на лаврах не почивал, продолжал развивать свои наработки. Понятно, что все уже делалось тысячами людей от лица бренда, но в данном случае не стоит забывать, что за брендом стоит человек.