Исследователи из Архангельска выяснили неожиданные подробности первой русской полярной экспедиции Георгия Седова: как оказалось, знаменитое судно «Святой мученик Фока», на котором экипаж отправился к Северному полюсу, ходило под черными парусами и было черного цвета — ранее считалось, что и сама шхуна, и ее паруса были светлыми. Подробности истории о том, как российские моряки впервые решили покорить Северный полюс, вспомнила «Лента.ру».

30 июля 1914 года. Заполярье, район острова Скотт-Келти. Помощник капитана шхуны «Святой мученик Фока» Николай Пинегин находится в наблюдательной бочке. Перед ним — громадные ледяные поля, сквозь которые он не видит прохода. «Не пройти ли у берега — там единственная лазейка?» — кричит Пинегин капитану Николаю Сахарову.

Капитан действительно решает направить шхуну к берегу — и глубина резко становится меньше. Моряки бросают лот, и в тот момент, когда раздается крик «Три сажени!», судно с грохотом садится на мель. Так началось очередное испытание для участников первой русской полярной экспедиции.

***

Замысел экспедиции к Северному полюсу родился у Георгия Седова в 1912 году. Правда, к тому моменту о достижении заветной цели уже заявили американцы Фредерик Кук (в 1908 году) и Роберт Пири (в 1909 году).

Но Седов, судя по всему, хотел приурочить достижение Северного полюса или открытие новых земель к 1913 году, когда в Российской империи отмечалось 300-летие царствования дома Романовых. Успех первой русской полярной экспедиции мог бы стать хорошим подарком Николаю II.

Для экспедиции Седов зафрахтовал у зверопромышленника Дикина старую парусно-паровую шхуну «Святой мученик Фока» — бывший норвежский зверопромысловый барк «Гейзер». Шхуна вышла из порта Архангельска уже 27 августа 1912 года. Правда, из-за явной нехватки времени экспедиция оказалась снаряжена скудно и неумело, что очень волновало ее организатора.

Теплое платье, сухари, солонину, масло заказал. Для изготовления этих запасов необходимо заказывать теперь же. На все нужны задатки. Вот в этом-то и задержка. Из Тобольска имею телеграмму: «Готовы доставить в Архангельск тридцать собак за три тысячи. Половину денег высылайте задатку». Над этим тоже голову ломаю

Уголь на «Святом мученике Фоке» был запасен всего лишь на 25 дней хода, а зимней одежды и обуви не хватало на всех членов экипажа. Провизия — низкого качества, а порой и откровенно просроченная — также оставляла желать лучшего. Из 80 собак на борту лишь 30 были ездовыми, из Западной Сибири.

Русский полярник Георгий Седов

Фото: Альбом экспедиции Седова на Северный полюс в 1912-1914 годах

50 остальных дворняг в спешке набрала в Архангельске местная администрация. Для экспедиции не нашлось даже радиотелеграфиста, поэтому «Святой мученик Фока» отправился в опасное плавание без радиостанции — и все это не сулило ничего хорошего.

В ледовом плену

У западного побережья Новой Земли «Святой мученик Фока» попал в мощные шторма, едва не погубившие судно. Но Георгий Седов проявил себя как опытный моряк и сумел спасти экипаж. Однако крепкие льды все-таки не дали шхуне пробиться к Земле Франца-Иосифа — ее экипажу пришлось встать на зимовку в бухте Новой Земли, в районе полуострова Панкратьева.

Моряки нарекли это место бухтой Святого Фоки. В первую зимовку команда шхуны исследовала Северный остров Новой Земли. Его впервые в истории пересекли с запада на восток, а затем обогнули северную оконечность острова на санях. Правда, перспектива выхода к Северному полюсу у экспедиции становилась все более отдаленной.

Парусник «Святой мученик Фока» у причала

Фото: Альбом экспедиции Седова на Северный полюс в 1912-1914 годах

В какой-то момент Георгий Седов неожиданно решил переименовать судно: теперь вместо Святого Фоки оно стало называться в честь Михаила Суворина, главы Комитета для снаряжения экспедиции и издателя «Нового времени». Позже суеверные люди посчитали, что именно это и погубило экспедицию, которая осталась без своего небесного покровителя.

Между тем в сентябре 1913 года «Михаил Суворин» все-таки сумел освободиться из ледового плена и прибыл на Землю Франца-Иосифа. В Элмвуде, на мысе Флора, его экипаж запасся дровами и углем, а затем отправился дальше на север — по Британскому каналу. Рядом с островом Гукера, в Тихой бухте, у экспедиции началась ее вторая зимовка.

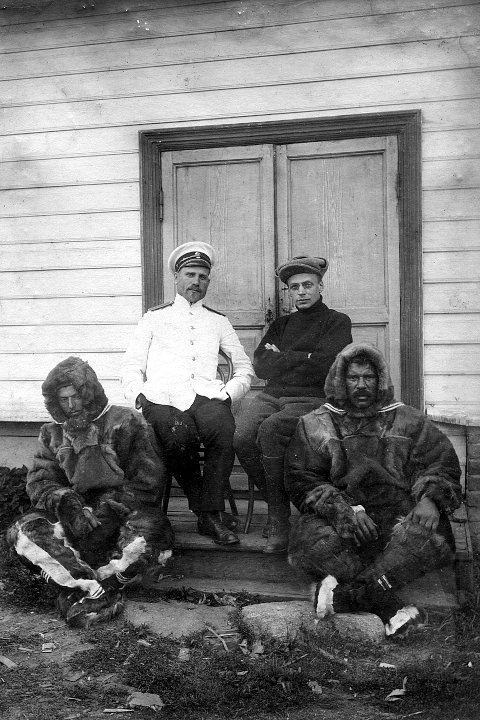

Георгий Седов, Владимир Визе и другие участники экспедиции во время зимовки

Фото: Альбом экспедиции Седова на Северный полюс в 1912-1914 годах

Но она превратилась в настоящее испытание для команды: сказывались моральная и физическая усталость, нехватка топлива и продовольствия. Для того чтобы хоть как-то согреть холодные каюты, экипажу пришлось разбирать на дрова надстройки шхуны и ее внутренние перегородки.

При этом на фоне отсутствия витаминов и нормальной пищи большая часть экипажа, включая самого Георгия Седова, стала страдать цингой. Позже цинга у организатора экспедиции сменилась нервным заболеванием: Северный полюс оставался очень далеко, а в Санкт-Петербурге Седова ждали огромные долги и потерянная репутация.

Последний поход

15 февраля 1914 года сильно больной Седов из Тихой бухты отправился к Северному полюсу вместе с матросами Григорием Линником и Александром Пустошным. Они передвигались на трех нартах с 24 уцелевшими собаками, причем шли безо всякого вспомогательного сопровождения.

Члены команды «Михаила Суворина» получили приказ ждать возвращения Седова, Линника и Пустошного до августа, а затем выдвигаться домой. В своем последнем приказе Седов много говорил о Божьей воле и радовался тому, что именно ему вместе с командой выпала честь осуществить мечту Ломоносова и Менделеева.

Участники экспедиции Георгия Седова во время первой зимовки

Фото: Альбом экспедиции Седова на Северный полюс в 1912-1914 годах

6 марта 1914 года, не достигнув острова Рудольфа, Георгий Седов скончался. Спутники похоронили его на мысе Аук, а две недели спустя с огромным трудом смогли вернуться в Тихую бухту. Там «Михаил Суворин» пробыл до середины июля, а затем направился на юг — к мысу Флора.

Начиная с середины июля 1914 года участники экспедиции свернули практически все научные работы, кроме метеорологических наблюдений. Новым капитаном шхуны стал Николай Сахаров, который назначил своими помощниками Владимира Визе и Николая Пинегина.

Участники экспедиции Георгия Седова во время первой зимовки

Фото: Альбом экспедиции Седова на Северный полюс в 1912-1914 годах

В середине июля команде больше недели пришлось пилить канал к полынье — работать бы пришлось куда больше, но помог шторм, разразившийся 25 июля. Он наделал трещин во льду — и ломанный лед было несложно отталкивать от судна. После шторма на два дня установились туманы.

Весь день 27 июля экипаж вел усиленные разведки — одни его участники ездили на остров Скотт-Келти, другие осматривали лед с вершины острова Гукера. Но из-за того, что воздух был насыщен парами, видимость не превышала 25 километров.

В северной части Британского канала лед поломан. Между островами Нансена и Гукера широкая полынья, другая — от Британского канала тянется в пролив Майерса. О, если так будет дальше, через неделю мы выйдем!

Бросок на мель

Два дня спустя лед стал более редким — и на «Михаиле Суворине» состоялось совещание. Главными стали два вопроса: первый — выдвигаться ли назад немедленно или подождать еще несколько дней, чтобы льды разредились сильнее? Второй вопрос состоял в том, идти ли через север — вокруг острова Гукера — или через юг, по проливу Майерса?

В итоге команда остановилась на северном варианте. 30 июля 1914 года в 10:00 «Святой мученик Фока» (судно к тому моменту переименовали обратно) поднял якорь. Когда шхуна проходила мимо мыса Зандера, моряки приспустили флаг и отдали траурный салют, в последний раз попрощавшись с погибшими.

Участники первой русской полярной экспедиции Павлов и Линник после возвращения из месячной санной поездки

Фото: Альбом экспедиции Седова на Северный полюс в 1912-1914 годах

Несколько часов спустя судно обогнуло мыс Альберта Маркама, но быстро уперлось в сплошной лед. Тогда «Святой мученик Фока» взял обратный курс, чтобы пробиваться через пролив Майерса. Когда шхуна обходила остров Скотт-Келти, она неожиданно села на мель — речь об этом шла в начале статьи.

Поле изо льда, поперечный размер которого превышал один километр, стало надвигаться на шхуну — и ее снесло на берег, в итоге она оказалась на мели всем днищем. И тут экипаж проявил смекалку: «Святой мученик Фока» успел выбросить на ледяное поле специальные якоря.

Фото: Альбом экспедиции Седова на Северный полюс в 1912-1914 годах

Расчет был прост — при смене приливного течения поле должно было отойти от берега, а шхуна подтянулась бы к нему и снялась с мели. Специально для этого маневра из цистерн судна откачали около 35 тонн пресной воды, которая играла роль балласта.

Кроме того, за борт выбросили якорь и цепь к нему длиной в 100 саженей — вместе они весили около 1000 пудов (больше 16 тонн). Благодаря этому «Святой мученик Фока» стал легче. А глубоко в ночи ледяное поле стало двигаться от берега и благополучно стащило корабль с мели.

Забытый корабль

«Святой мученик Фока» вернулся в Архангельск в августе 1914 года. Лишь два месяца спустя матросы с корабля получили жалованье — до этого им пришлось жить на полуразрушенной шхуне. Ее судьба оказалась печальной: сначала из-за того, что никто не откачивал воду, она затонула у Соборной пристани.

Но там шхуна мешала причаливающим судам: тогда ее подняли и попытались отбуксировать в док, чтобы после осмотра окончательно решить судьбу. Но в процессе буксировки «Святой мученик Фока» сел на мель, где его и бросили. Покупателя на знаменитое судно не нашлось, и в конце концов его растащили на части.

Участники экспедиции Георгия Седова. Фото сделано в 1912-1914 годах

Фото: Hum Images / Legion-media

То, что осталось от «Фоки», в какой-то момент унесло течением в Кузнечиху — один из рукавов Северной Двины, — где выбросило на островок Шилов. Уже после революции о корабле вспомнили, но возрождать его было поздно: время сделало свое дело.

Сегодня от «Святого мученика Фоки» остался лишь ахтерштевень — он лежит у здания Северного морского музея в Архангельске.

Годы спустя вдова помощника капитана Николая Пинегина передала в архангельский Северный морской музей коллекцию цветных стеклянных диапозитивов, которые делал ее покойный супруг в ходе экспедиции

Недавно коллекция была оцифрована. В этой работе участвовал фотограф Николай Гернет — по его словам, для оцифровки диапозитивов, восстановления кадров и описания технологии съемки пришлось изучить около 20 тематических книг прошлого и позапрошлого веков.

Именно в ходе этой работы архангельские исследователи и установили, что «Святой мученик Фока» ходил под парусами черного цвета. Черным был и корпус судна, что противоречит сложившимся представлениям — на всех музейных моделях и паруса, и сама шхуна обычно изображаются светлыми.

При оцифровке диапозитивов мы хотели сохранить на них все царапинки, трещинки, чтобы без всякой ретуши люди увидели максимально естественное качество, но при этом могли еще и рассмотреть все в деталях

Между тем оцифрованные уникальные снимки уже стали основой для книги «Долгая выдержка», в которой описывается экспедиция Седова и история освоения Арктики.