Послевоенный Советский Союз испытывал катастрофическую нехватку жилья. Коммунальный рай только спустя годы кажется чем-то романтичным, но в реальности он становился непростым испытанием для людей. Жизнь на одной территории с многочисленными соседями разрушала браки и губила надежду на счастье миллионов молодых советских людей. Не имеющие собственной спальни они вынуждены были подгадывать свидания к уходу родни или искать альтернативные места для встреч — у друзей, в гостиницах, а иногда в парках и подъездах. Влиянию квартирного вопроса на жизнь советского человека посвящена книга «Хрущевки». Ее автор — доктор исторических наук, исследовательница советской повседневности Наталия Лебина. «Лента.ру» с разрешения издательства «Новое литературное обозрение» публикует отрывок из нее.

Малокомфортное жилье осложняло частную жизнь советских горожан. Странно развивалась детская и подростковая приватность, в пространстве которой формировалась искаженная модель сексуальности. Высокообразованные мемуаристы, например искусствовед Михаил Герман, чья юность пришлась на середину 1950-х годов, писал об этом феномене в деликатной форме:

Странной жизнью жил я... с мамой и теткой, втроем в одной комнате (проходной, соседи попадали из кухни к себе через тамбур, отгороженный занавеской); я мечтал только о собственном жилье, об уединении

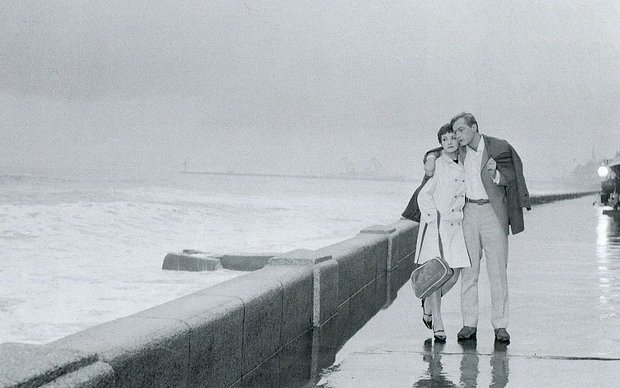

В коммунальной квартире на Арбате

Фото: Олег Иванов / ТАСС

Более жестко высказываются об «эротической» атмосфере тесных жилищ респонденты социологических опросов начала XXI века.

Женщина 1946 года рождения информировала своих интервьюеров: «Я... с раннего детства много времени проводила на улице, играя с детьми разного возраста из разных семей. Из-за плохих жилищных условий, не очень высокого материального и культурного уровня этих семей дети рано были осведомлены о половых отношениях и в меру своего понимания делились своими знаниями с более младшими детьми».

Сексолог Кон, юноша из советской послевоенной коммуналки, утверждал: «Когда позже я писал, что самым страшным фактором советской сексуальности было отсутствие места, я знал это не понаслышке».

Жилищные условия вынуждали самостоятельно конструировать своеобразные локусы интимности в коммунальном быту.

У Иосифа Бродского и его ближайшего окружения «не было своих комнат, чтобы заманивать туда девушку, и у девушек не было комнат. Романы... были по преимуществу романы пешеходные и романы бесед

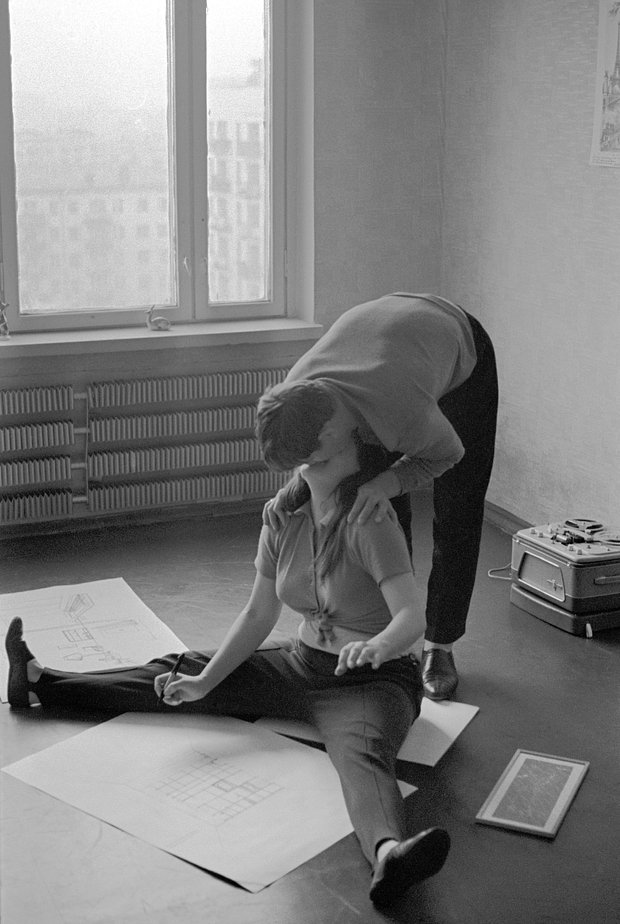

Кадр: фильм «Каждый вечер в одиннадцать»

Как и большинство его современников, поэт, «когда и количество книг, и потребность в уединении драматически возросли», выделил в общей с родителями комнате в коммуналке свое спальное пространство с помощью книжных полок и шкафа. Локус получил название «закуток».

Друзья проникали сюда, не тревожа родственников будущего нобелевского лауреата. А чтобы скрыть сексуальный подтекст некоторых визитов, хозяин часто заводил проигрыватель. По традициям «интеллектуального интима» 1960-х годов звучала музыка Иоганна Себастьяна Баха.

По свидетельству питерского «стиляги» писателя Олега Яцкевича, «пуританства не было никакого, просто условия ужасающие...».

Кадр: фильм «Восток-Запад»

Первый эротический опыт проходил в комнате коммуналки:

Мамы не было — уехала куда-то к родственникам. Брат на занятиях. Но все время заглядывали соседи, звали к телефону

Тот же Яцкевич вспоминал, что любовные практики осваивались и на лестницах старых городских домов с большими подоконниками и межквартирными площадками. Здесь все и проделывали, предварительно вывернув лампочки, чтобы соседи пользовались парадным входом и не мешали бурной половой жизни подрастающего поколения. В такой обстановке использование кратковременно действующих женских контрацептивов (пасты, мази, свечи, спринцевание) становилось проблематичным. Возможно, отчасти и о проблемах предохранения в сложных бытовых условиях писал искусствовед Герман: «Коммунальные квартиры, бездомность и бесприютность придавали течению серьезных и несерьезных романов нечистую поспешность».

Отсутствие нормального жилья превращало даже относительно стабильные добрачные отношения вполне взрослых людей в эротические приключения с постоянным поиском мест для встреч.

Фото: кадр из фильма «Романс о влюбленных» / Russian Look / Globallookpress.com

Ситуацию недвусмысленно изобразил оттепельный кинематограф, в частности фильм «Девять дней одного года» (1961) режиссера Михаила Ромма. Кинолента рассказывала о молодых ученых-физиках, в то время самой прогрессивной части советского общества. В кинокартине спокойно, правда, иносказательно обсуждаются проблемы интимности. Главный женский персонаж, физик Леля (актриса Татьяна Лаврова), с явным раздражением рассказывает о местах своих встреч с любимым человеком:

Я устала от того, что это тянется шесть лет. От того, что за все эти годы он был в Москве четыре... нет, пять раз. Гостиница «Украина»..., «Турист»... А то еще комната подруги, которая ушла в кино...

Следует заметить, что влюбленным в определенной мере повезло. Физик Гусев (артист Алексей Баталов) приезжал в Москву в командировки. Ему полагалось официальное место в гостинице, возможно, даже номер на одного человека, а следовательно, право днем пригласить к себе гостя (гостью).

Кадр: фильм «Странная женщина»

Людей с постоянной пропиской в гостиницы своих городов не пускали, и это очень осложняло интимные практики. Кон вспоминал: «В конце 50-х гг. на партийном собрании философского факультета... слушали персональное дело тридцатилетнего студента, который в пьяном виде привел в общежитие проститутку и расположился с ней в коридоре у дверей соседней комнаты. Разумеется, мужику объявили выговор. А между собой преподаватели говорили: "Ну, а что ему делать? Пятилетнее половое воздержание в его возрасте затруднительно и вредно. В гостиницу не попадешь. В парке холодно, да и милиция. Единственный способ не нарушать норм советского права и коммунистической морали — заниматься мастурбацией". Но публично это сказать, даже в шутку, было нельзя».

Люди, конечно же, видели связь между качеством интимной жизни и «квартирным вопросом». Однако публично посмеиваться на эту тему пока не решались

При фронтальном просмотре журнала «Крокодил» за 1952-1967 годы не удалось обнаружить ни фельетонов, ни карикатур, посвященных «половому вопросу».

Кадр: фильм «Странная женщина»

Встречались, правда, шутки о слишком старых мужьях молодых прелестниц и о странностях процедуры развода — в частности, о всем надоевших обязательных объявлениях в газетах о расторжении брака. Как знак робких перемен и попытку критики ханжества можно лишь отметить карикатуру-диптих художника Льва Самойлова. Он изобразил своеобразный учительский «аврал» перед культпоходом в театр. На первом рисунке изображалось заседание педсовета. Директор сообщал коллегам: «Завтра десятиклассники идут в театр. Примем меры предосторожности!» Меры предосторожности заключались в переименовании пьес, которые будут смотреть старшеклассники. На втором рисунке педагоги спешно меняли на афишах слово «любовь» на не слишком точные синонимы — «дружба» и «уважение»: «Коварство и любовь» («Коварство и уважение»), «Любовь Яровая» («Друг Яровая»), «Любовь к трем апельсинам» («Уважение к трем апельсинам»), «Любовь с первого взгляда» («Дружба с первого взгляда»).

Однако сомнительный камуфляж мало помогал решению интимных проблем. В сексуальных автобиографиях шестидесятников, правда написанных часто через 40 лет после самих событий, можно прочитать:

«Эти встречи были ради секса, который буквально помогал жить счастливо мне и ему. Я стала задумываться, почему так происходит, почему нам так хорошо, и пришла к заключению, что... нам никто и ничто не мешало заниматься любовью. У него дома двое маленьких детей, молодая жена и маленькая неудобная квартира».

Советские молодожены в своей квартире

Фото: Мусаэльян Владимир / ТАСС

Впечатляющим выглядит описание супружеской «любви» в комнате коммуналки в середине 1950-х годов: «Все происходило в одной комнате, где рядом с нашей постелью спали на оттоманке мама и бабушка. Мы ждали, когда они уснут и мы сможем, как говорят сейчас, заняться любовью... Конечно, мы иногда, только оставшись наедине (а это в наше время было невозможно, практически вся жизнь интимная проходила на глазах близких), позволяли себе свободу действий, без явных или косвенных (спящих рядом) свидетелей».

Кадр: фильм «Покровские ворота»

Настоящую «трагичность» развития семейного союза вне комфортного жилья отразили авторы оперетты «Москва, Черемушки» в тексте дуэта Саши и Маши. Молодые люди поженились полгода назад, но она по-прежнему живет в общежитии, а он с замужней сестрой и ее детьми — в проходной комнате. Пара встречается то в кино, то в парке, но лучшим местом считает вокзал, где можно без стеснения целоваться, изображая провожающих.

Для современного человека ситуация выглядит абсурдной, но в середине 1950-х годов — это реальность

Она не вызвала отторжения как некая выдумка авторов оперетты. Ведь многие молодые пары могли примерить на себя детали жизни Саши и Маши:

Когда по улицам брожу,

В чужие окна я гляжу.

О, как мечтаю я давно

Иметь свое окно!

Жаль, общей крыши нет у нас,

И врозь должны мы жить.

Как жаль, что каждый раз должны

Друг другу мы говорить:

— До свиданья, Маша!

— До свиданья, Саша!

— Значит, встретимся завтра?

— Ровно в шесть у театра.

Очень трудно, между прочим,

Говорить «спокойной ночи»,

Если в разные районы

Спать идут молодожены.

— До свиданья, супруг!

— До свиданья, мой друг.

Фото: Анатолий Грахов / ТАСС

Забавно, не правда ли? Но Генрих Бёлль написал на эту тему трагедийный роман «И не сказал ни единого слова». А вот Шостакович в компании с Владимиром Массом и Михаилом Червинским — некий водевильчик. И это еще один яркий пример «советского несоветского». Молодожены Саша и Маша, судя по тексту оперетты, не теряли надежды на изменение быта:

Придет пора, и в новый дом

С тобою вместе мы войдем.

— Ах, это сон.

— Да, это сон.

Но знай, он сбудется, наш сон.

Молодожены в своей квартире

Фото: Владимир Мусаэльян / ТАСС

Сон действительно сбылся — в районе московских Черемушек появились первые «хрущевки». И все же оперетта Шостаковича — лишнее подтверждение того, что анекдот о том, что трагедия — это «когда есть КОГО и ЧЕМ, но нету ГДЕ» — не ерническая выдумка, а реалистическое отражение деталей советской послевоенной повседневности.

Пространство, именуемое «спальней», в условиях коммунально-барачного быта и покомнатного распределения жилья выглядело как химера — неосуществимая, несбыточная и странная мечта

Официальные документы в этом случае менее правдивы, нежели такие источники, как анекдоты или литературные тексты. Действительно, странной выглядит в СНиПе 1954 года — каноническом документе сталинской жилищной архитектуры — фраза о том, что «спальни не должны быть проходными». Возможно, в жилье для советской элиты так и было.

Ведь людям, особо ценным для власти, могли предоставить отдельную квартиру из двух, трех, четырех, пяти и даже шести комнат. Но основная масса счастливых новоселов сталинских новостроек имела по одной комнате, где по-прежнему приходилось обособлять места для сна подручными средствами.

Интерьер московской квартиры 1960-х. Семья отдыхает вечером после работы.

Фото: Лев Носов / РИА Новости

Семья героев «Денискиных рассказов» Виктора Драгунского получает «новое жилье, со всеми удобствами и, между прочим, с мусоропроводом». Последняя деталь — свидетельство приобщения к благам архитектуры «большого стиля». Действительно, там были высокие потолки, раздельные ванные и уборные, довольно широкие коридоры. Но все это великолепие лишь модификация обычной коммуналки: мама, папа и Дениска живут в одной комнате. Второклассник Кораблев спит на раскладушке в закутке за шкафом, да и у родителей нет обособленного спального места. Но перемены явно близились.

В 1956 году Госстрой и Союз архитекторов СССР провели конкурс проектов пятиэтажных жилых домов

Зодчие много экспериментировали с размерами кухонь и санузлов и одновременно заботились об обособлении спального места. В однокомнатных квартирах планировалось обустройство специальных ниш для кровати — «заемов». В некоторых вариантах «хрущевок» они достигали 4–4,5 квадратного метра. Так предполагалось осуществить интимизацию мест приватности. Однако реально спальня как отдельное пространство для сна и прокреации стала появляться лишь после июльского постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР 1957 года «О развитии жилищного строительства в СССР» — официального решения о строительстве экономичных, благоустроенных квартир «для заселения одной семьей».