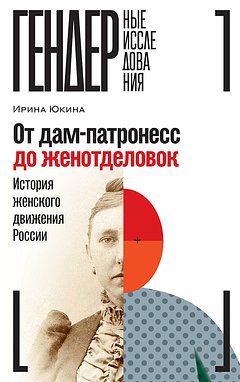

Женщины в России начали активно бороться за свои права сразу после реформ 1860-х годов. Шаг за шагом они меняли не только общественное восприятие роли женщины, но даже законы царской России. Самые большие перемены произошли вместе с революцией 1917 года. Уже год спустя первая советская Конституция закрепила равные с мужчинами политические и гражданские права женщин. Все, о чем мечтали, к чему стремились и за что боролись российские равноправки, как их называли, свершилось. Советское законодательство не только надолго опередило свою эпоху, но и стало образцом и ориентиром для западного феминистского движения. Как это стало возможным? Подробный ответ на этот вопрос дает в своей новой книге историк, социолог, кандидат социологических наук Ирина Юкина. Она не только анализирует истоки и судьбы российского женского движения, но и описывает невероятные судьбы его ключевых участниц. «Лента.ру» с разрешения издательства «Новое литературное обозрение» публикует отрывок из книги «От дам-патронесс до женотделовок: История женского движения России».

Советский феминизм

(...) События октября 1917 года часто трактуются в исторических трудах как начало новой эры России, не связанной с предыдущей историей страны. Разумеется, это не так, и анализ женского движения — лишнее тому подтверждение. Практически во всех работах на тему решения «женского вопроса» утверждалось, что советская власть даровала россиянкам избирательные права, что в отношении женщин в 1917 году в Советской России было принято самое передовое в мире законодательство.

Но, по верному замечанию М. Либоракиной, никогда не анализировался вопрос, почему в России — стране с давними традициями репрессивного патриархального законодательства — это стало возможно.

Вспомним, что весной 1917 года Советы рабочих и солдатских депутатов в ситуации двоевластия отвергли идею избирательных прав женщин, а осенью того же года вдруг приняли их.

Ларчик открывается просто. Женские политические права под давлением женского движения законодательно были закреплены за женщинами всех классов и состояний Временным правительством. В апреле 1917 года женщины России получили избирательные права на уровне местного самоуправления (городского), а в сентябре 1917 года они получили право избирать и быть избранными в высший законодательный орган страны — Учредительное собрание.

Таким образом, ни советское правительство, ни партия большевиков не имели никакого отношения к факту получения женщинами России политических прав

Социально-экономические права женщин в значительной части также были завоеваны движением. III Государственная Дума приняла закон «О некоторых изменениях и дополнениях действующих узаконений о личных и имущественных правах женщин и об отношениях супругов между собой и к детям», который после прохождения в Государственном Совете был утвержден IV Государственной Думой в феврале 1914 года. Закон находился в разработке с 1880-х годов и был полем столкновений между разработчиками (в лице различных комиссий Министерства юстиции, Министерства внутренних дел) и Священным Синодом (и лично К. П. Победоносцевым). Вместе с тем закон находился под неусыпным контролем со стороны женских организаций: «Вз.-благ. общество», «Российское общество защиты женщин» и другие женские организации регулярно выдвигали требования по сути закона, способствуя тем самым его прохождению.

Согласно этому закону, были отменены паспортные ограничения для женщин, были расширены их имущественные права, гарантирована личная независимость. Женщина получила право заключать договоры о найме, поступать на службу и в высшие учебные заведения при условии раздельного проживания с супругом.

Россия. Петроград. Манифестация женщин на Невском проспекте с требованием избирательных прав, 8 марта 1917 года

Фото: ТАСС

Таким образом, к моменту прихода к власти большевики уже имели очень прогрессивную по меркам того времени законодательную базу в отношении женщин.

Но не все ограничения были с них сняты. Так, законопроект о равноправии женщин, разработанный феминистками и предложенный еще I Государственной Думе в 1906 году, не получил своего полного воплощения. При разработке законопроекта была проведена экспертиза всего свода законов Российской империи и указан путь к развитию «дружественного женщинам» законодательства. Советский законодатель воспринял эти наработки в решении «женского вопроса».

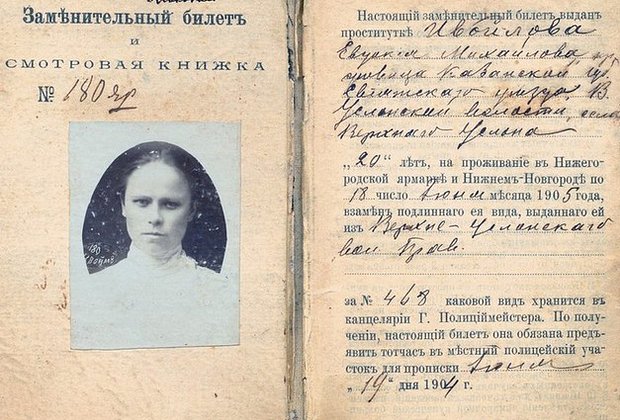

Преемственность наблюдалась во всех составляющих «женского вопроса», в том числе в отношении к проблеме проституции

«Российское общество защиты женщин» еще в 1906 году обратилось в Министерство юстиции с предложением ужесточить наказание за вовлечение в проституцию. В 1909 году был принят закон «О мерах пресечения торга женщинами в целях разврата», в котором предусматривалось наказание за сводничество, за сутенерство и извлечение любой выгоды из проституции.

Все последующие законопроекты феминистских организаций о проституции (например, законопроект Лиги равноправия женщин об отмене регламентации проституции 1913 года) также рассматривали проститутку как элемент эксплуатируемый и находящийся под давлением социальных условий и потому предусматривали наказание для всех участников этого промысла, кроме проститутки. Тот же дух и ту же направленность сохранил и советский закон. Уголовный кодекс РСФСР 1922 года определял наказание за притоносодержание и вовлечение в проституцию несовершеннолетних. Статьи, запрещавшей проституцию и наказывавшей проститутку, не существовало. Петербургские историки Н. Б. Лебина и М. В. Шкаровский сделали вывод, что «законодатель исходил из искаженного представления о том, что в сексуальную коммерцию женщины вступают лишь по принуждению». Отметим, что это была популярная в феминистско-аболиционистских кругах позиция, основанная на изучении проституции, и вряд ли ее можно однозначно назвать искаженной.

Удостоверение проститутки в Царской России

Нерешенными к осени 1917 года остались проблемы прав женщин в семье и репродуктивной сфере: вопросы об упрощении процедуры развода, о незаконнорожденных детях, о «праве на материнство» (праве на аборт и его законность). Эти вопросы осмыслялись равноправками теоретически, и их предложения инициировались законодательно. Эти нерешенные проблемы достались в наследство советскому правительству и были решены им именно в той перспективе, которую задали и за которую ратовали русские равноправки. Усилиями русских феминисток требования прав женщин в семье носили политический характер и были широко манифестированы. Советский законодатель и в этом случае пошел по теоретически проработанному и политически прописанному пути.

Другой причиной того, что советский законодатель поддержал идеи женского равноправия, их важность для процессов демократизации и обновления России, является та, что эти идеи были восприняты не только либеральной, но и частью радикальной интеллигенции, которая пришла к власти. Такие деятели большевизма, как Я. Свердлов, Л. Троцкий, В. Куйбышев, не раз демонстрировали свое понимание важности проблем женщин. Коллонтай писала в своих мемуарах о «ценнейшей помощи» председателя ВЦИК Свердлова в ее деятельности на посту наркома «по освобождению женщин» осенью 1918 года.

Таким образом, декреты советского правительства в отношении женщин были результатом долгой и сложной интеграции идей равноправия как в сознание среднего класса, так и в деятельность государственных структур, политических партий и объединений, в их программные документы.

Эта деятельность была начата задолго до октября 1917 года. Можно с уверенностью утверждать, что прогрессивность первых советских законов была определена теоретическими наработками русского феминизма

16 (29) декабря 1917 года советское правительство приняло «Декрет о расторжении брака», 18 (31) декабря — «Декрет о гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния». Эти декреты гарантировали женщинам гражданское и моральное равенство супругов: равные права в отношении детей, равные имущественные права, равное право на развод, на выбор местожительства. Брак и его расторжение стали исключительно частным делом. Эти положения были развиты в Кодексе законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве РСФСР от 16 сентября 1918 года. Законодатель отказался от концепции незаконнорожденности, и все дети, рожденные в браке и вне его, получили равные права. Также Кодекс устанавливал взаимные алиментные обязательства родителей и детей.

На смену Семейному кодексу 1918 года пришел Кодекс 1926 года, который уравнял зарегистрированный и незарегистрированный брак, поднял брачный возраст женщин с 16 до 18 лет, установил упрощенную процедуру установления отцовства (только лишь по заявлению матери) и упростил процедуру развода. По Семейному кодексу 1926 года развод допускался в одностороннем порядке и даже по почтовому уведомлению.

В первые месяцы советской власти был также отменен старый закон о наследовании (апрель 1918), принят декрет о введении обязательного совместного обучения (май 1918), в ряде постановлений правительства введена равная оплата труда мужчин и женщин (например, в постановлении «Об оплате труда служащих и рабочих советских учреждений» (октябрь 1918 )). Кодекс законов о труде (декабрь 1918 и ноябрь 1922) подтвердил принцип равной оплаты труда мужчин и женщин, гарантировал охрану женского труда, были также введены 16-недельный отпуск по беременности и родам и пособие кормящим матерям.

Первая советская Конституция, принятая в июне 1918 года, закрепила равные с мужчинами политические и гражданские права женщин.

Все, о чем мечтали, к чему стремились и за что боролись российские равноправки, свершилось. Советское законодательство надолго опередило свою эпоху и задало «ориентиры для западного феминистского движения»

На первом этапе осуществления проекта новой формы демократии в виде Советов интересы нового государства и цели женского, феминистского движения объективно совпали.

Советскому государству были нужны женские руки для проведения экономической модернизации страны (индустриализации и урбанизации), поэтому экономическая и политическая мобилизация женщин стала насущной необходимостью.

Фото: Wikipedia

Идеология женского, феминистского движения также призывала женщин к активному участию в общественной жизни общества. Другое дело, что советское вовлечение в публичную сферу было принудительно-насильственным и безальтернативным, а феминизм предполагал свободу выбора.

Но различия заключались не только в этом. Решение «женского вопроса» «сверху» было подчинено интересам нового государства, а интересы женщин как социальной группы в расчет не принимались.

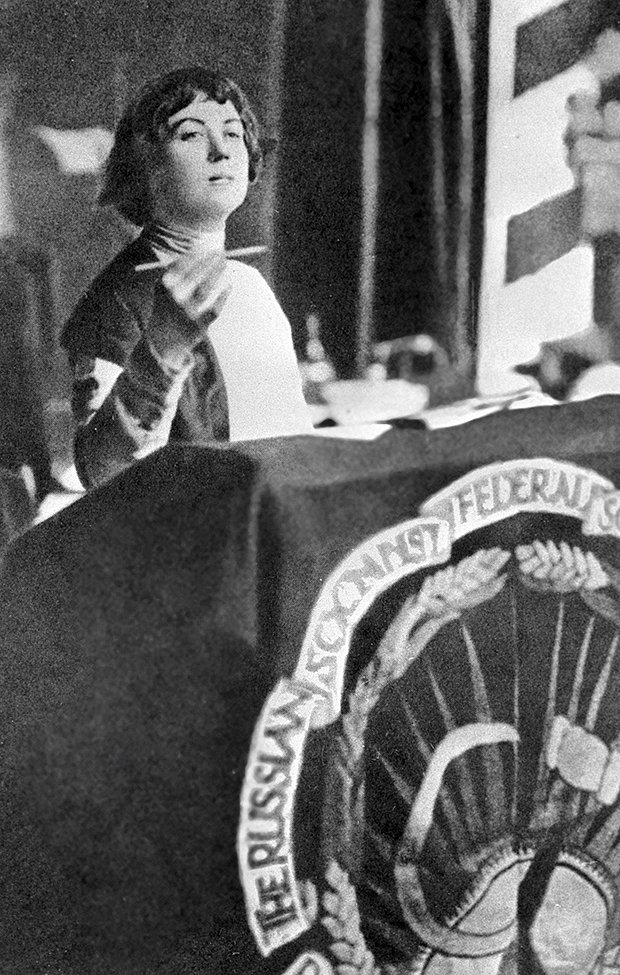

Так, Коллонтай неоднократно заявляла, что в коммунистическом обществе женского дела нет, а есть только интересы трудящегося коллектива

Для равноправок же правовая (внешняя) эмансипация была ключевым условием и прологом к эмансипации личностной (внутренней), которая оценивалась феминистками как самое важное условие для достижения подлинного освобождения женщины.

«Женский вопрос» соотносился новой властью только с работницами и крестьянками. Женщины среднего класса были исключены из общественной жизни и новой стратификационной модели общества. При этом работницы и крестьянки определялись властью как отсталая и консервативная категория населения. Они считались отсталым элементом не только из-за низкого уровня грамотности, но и потому, что были оплотом традиционной семьи, которая рассматривалась большевиками как экономическая единица, основанная на частной собственности.

И опять, как и на заре появления «женского вопроса», женщины предстали как объект воздействия, который нужно воспитывать и преобразовывать, а женскую активность — пробуждать и направлять в «правильное русло». Самостоятельные и самоорганизованные женские организации, которые были в состоянии предъявить требования правительству и указать на собственные заслуги в деле достижения прав женщин, были не нужны новой власти. Все «буржуазные» женские организации были закрыты и прекратили свое существование в 1918 году. Тем не менее в партийных резолюциях выражалась обеспокоенность тем, что сложные условия жизни создают «почву для феминистических уклонов», которые

«могут способствовать созданию таких специальных обществ, которые <...> приведут к отрыву женской части трудящихся от общеклассовой борьбы»

Риторика дарования всей полноты гражданских прав изменила восприятие этих действительно прогрессивных законов. Утверждение Коллонтай, что права женщин «им завоевала коммунистическая революция», заставляло думать, что они были даны «сверху», а не завоеваны женщинами в результате их собственной политической борьбы и даны они были на определенных условиях политической лояльности и поддержки власти. Труд на благо социалистического отечества стал государственной повинностью и основой большевистского определения гражданства. Поэтому довольно быстро законы о равноправии стали рассматриваться не в логике прав женщин, а в логике их долженствования. От идеологии свободной личности, имеющей право выбора и отвечающей за себя, произошел переход к идеологии личности, мобилизованной на строительство коммунизма, то есть личности, права выбора не имеющей. От идеологии самостоятельного достижения правовой эмансипации и реализованных целей своего движения — к идеологии «дарования и получения».

Александра Коллонтай выступает с трибуны 2-й Международной женской конференции. Коллонтай была инициатором создания и заведующей (с 1920) женотделом ЦК РКП(б), цель которого — борьба за уравнение в правах женщин и мужчин, 1921 год

Фото: РИА Новости

Эта подмена разрушала так усердно выпестованную феминистками коллективную женскую идентичность и сформировавшуюся субъективность женщин, осознающих себя собственными освободительницами.

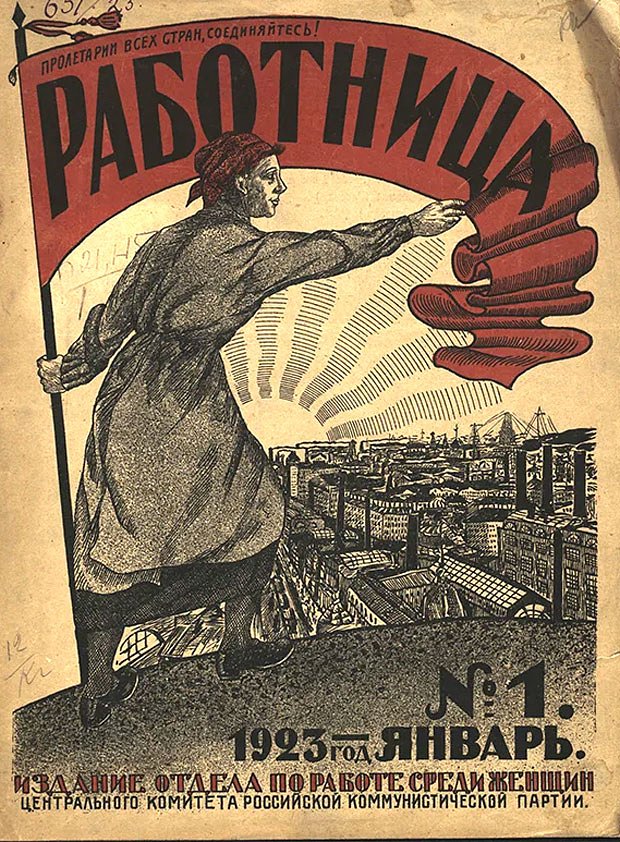

Победу у равноправок украли. «Мы победили» — под таким заголовком А. Коллонтай опубликовала заметку в журнале «Работница»:

«Если бы полгода тому назад нам сказали, что весною <...> работницы, женщины будут пользоваться одинаковыми политическими правами с мужчинами, мы бы только улыбнулись. Что за сказка! Но эта сказка теперь стала былью. И стала она былью только благодаря революционной геройской борьбе рабочих и работниц, солдат и солдаток, всей русской демократии»