28 августа российский безэкипажный катер потопил разведывательный корабль Военно-морских сил (ВМС) Украины «Симферополь». Это первый случай применения таких вооружений российским флотом на Черном море. На фоне конфликта на Украине и усиления присутствия НАТО в Балтийском море Россия сталкивается с новыми вызовами безопасности. При этом в мире растет конкуренция на море: Китай вышел в мировые лидеры по темпам строительства флота, а США пытаются наверстать упущенное. О том, что такое морская сила, из чего должен состоять современный флот и каковы позиции России в гонке морских вооружений, в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Поливач.

«Лента.ру»: Насколько значимо потопление украинского корабля безэкипажным катером для российского флота? Как подобные случаи меняют представление о морских боях в современных конфликтах?

Фото предоставлено экспертом

Александр Поливач: Первое применение российским флотом оружия такого типа и потопление корабля противника — это, безусловно, наша победа на Черном море.

Но такие эпизоды не меняют принципиально характер войны на море. Дистанционно управляемые катера — или «дукаты», как мы их сокращенно называем в нашем ежегодном докладе о морской мощи 100 стран мира, — в тактическом плане не являются новинкой, как и другие, именуемые в СМИ «новыми средствами войны». Фактически они появились больше 80 лет назад.

Возьмем, к примеру, баллистические ракеты: первое их массовое применение осуществила Германия еще в 1944 году. Тогда же она начала использовать и крылатые ракеты.

Сейчас в СМИ много говорят о планирующих авиабомбах — но их первое успешное применение было в 1943 году, когда люфтваффе потопило ими итальянский линкор «Рома». Ну а воздушные беспилотники впервые массово использовали США в 1944 году во время морских сражений за Филиппины.

Безэкипажные катера на международном военно-морском салоне «Флот-2024», Кронштадт, Россия, 19 июня 2024 года

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Но разве применение беспилотников не ставит под вопрос будущее «больших флотов»? Какие стратегии противодействия этим технологиям вы видите?

Можно снова вспомнить Вторую мировую. Летом 1944 года немцы пытались дистанционно управляемыми катерами атаковать десантные корабли союзников в Ла-Манше, чтобы сорвать высадку союзников в Нормандии.

Но это не сработало, потому что в те времена на надводных кораблях США и Британии было много скорострельной артиллерии, да и эскортных кораблей тогда было очень много. Сейчас же корабельная артиллерия, по сути, чисто символическая, оттого и «дукаты» производят более заметный эффект.

На войне все же системы оружия взаимодействуют по принципу «камень — ножницы — бумага».

Абсолютного оружия, которое всегда решает исход боя, не существует. Первое побеждается вторым, а потом его уничтожает третье

Зачастую в начале каждой войны выясняется, что уроки прошлого забыты. Нередко на помощь приходят вооружения, которые подают как новое явление в тактике и стратегии, хотя это просто давно забытые идеи, но просто в новом технологическом исполнении.

Корректировка артиллерийского огня с беспилотника? Так ведь еще в Первую мировую огонь батарей начали наводить с воздушных шаров.

Аналоги безэкипажных катеров вообще уходят в глубь веков: брандеры, которые массово начали применяться в англо-голландских войнах XVII века и Россией против Турции в Чесменском сражении в 1770 году.

Но эти средства войны не отменяли необходимость в «больших флотах». Их обладатели в конечном итоге побеждали искавших «инновационные» технические решения.

Картина Ивана Айвазовского «Чесменский бой», Картинная галерея в Феодосии, Россия

Изображение: И. Айвазовский «Чесменский бой»

Это касается и искусственного интеллекта?

Да, то же самое и с современными технологиями, включая искусственный интеллект.

В чем, например, разница между японским летчиком-камикадзе, который атакует американский авианосец, и беспилотным летательным аппаратом с искусственным интеллектом? Летчик в момент атаки кричит «банзай!», а беспилотник — нет

Средства противодействия безэкипажным катерам существуют очень давно. К тому же у таких катеров есть существенные технические ограничения.

Да, «дукаты» малозаметны из-за небольших размеров. Но даже небольшие волны уже мешают им идти на высокой скорости. Кроме того, ночью, если они идут на большой скорости, их след легко поймать через приборы ночного видения. Если же на корабле есть скорострельная артиллерия — тогда обнаруженные катера нетрудно накрыть артиллерийским огнем.

Вероятно, в этом направлении и будет развиваться борьба «больших флотов» с безэкипажными катерами.

Какую роль в развитии флотов начинают играть частные военные технологии и гражданский сектор — например, беспилотные катера и ИИ-системы навигации?

Я думаю, здесь работает старый принцип военного искусства: если не хватает мечей, дай воинам крестьянские вилы, — это сработает, если у противника тоже не хватает мечей. На войне на первый план сразу выходит вопрос недостатка в количестве оружия, и тогда с гражданского рынка хватают все, что как-то можно использовать в бою.

Это заметно в любой войне. До ее начала оборонные бюджеты у стран сильно сокращены и войска обеспечиваются оружием по минимуму. После окончания холодной войны эта тенденция сохранилась, поэтому сейчас гражданскими технологиями пытаются заполнить те ниши, которые должны были занять военные.

Если мы сравним статистику конфликта на Украине и Великой Отечественной войны, то тогда Красная армия ежегодно расходовала около 130 миллионов снарядов, а вермахт еще больше. Сейчас, как сообщается в разных СМИ, речь идет максимум о четырех миллионах снарядов в год для одной стороны.

В таких условиях хватаются за «вилы» — разные беспилотники, FPV-дроны, «Мавики», которые компенсируют нехватку «настоящих» вооружений. Если Украина в год выстреливает около 2 миллионов снарядов и заявляет, что производит 1,5 миллиона дронов, то последний тип вооружений важен. Но сравните это с расходами боеприпасов во Второй мировой

Вероятно, после СВО под предлогом переосмысления военных теорий сократят бюджеты оборонных ведомств. Ну и к следующей войне снова будет не хватать «мечей» и схватятся за «вилы».

Матрос на сторожевом корабле «Ладный» перед походом из Черного в Средиземное море, Севастополь, Россия, 22 сентября 2015 года

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Что вообще подразумевается под понятием «морская сила»?

С этим понятием есть проблемы, особенно в английском языке.

В русском все ясно: военно-морская мощь — это ВМФ, а морская мощь — это не только военный флот, но и другие невоенные составляющие деятельности государств в Мировом океане.

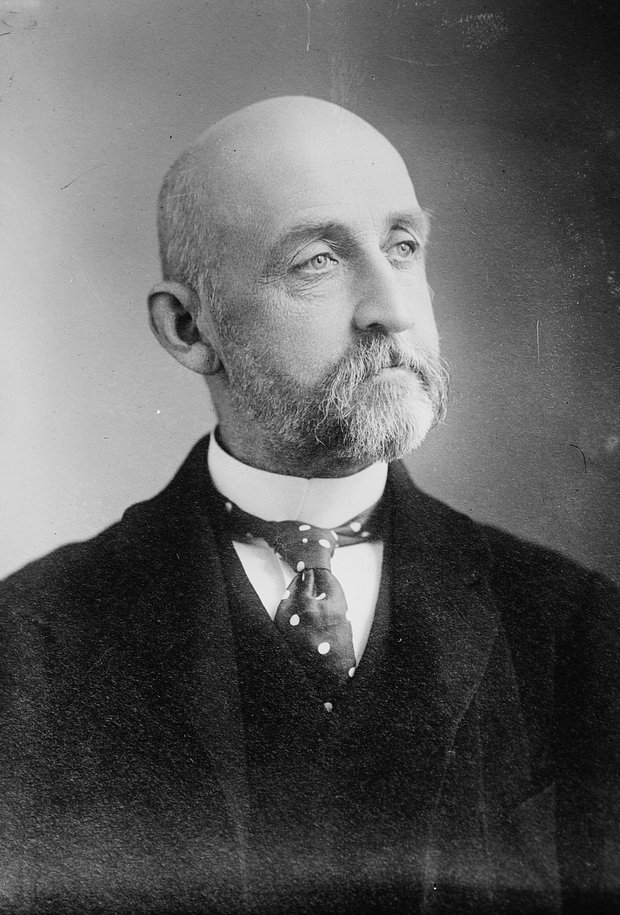

В английском же популярен термин sea power, который в конце XIX века впервые использовал Альфред Тайер Мэхэн, бывший тогда капитаном 1-го ранга флота США. Однако для английского уха эти два слова вместе создают смысловую неоднозначность.

Во-первых, он использовал два термина: sea power и maritime power. При этом в одних местах его известной работы второй термин используется как составная часть первого, а в других местах, он обозначает отдельную, равноправную сущность, не входящую в термин sea Power. Возможно, Мэхэн использовал sea power как дословный перевод термина «талассократия», использовавшегося у древнегреческих историков Геродота и Фукидида, где он означал «морская империя» или «морская власть».

Во-вторых, Мэхэн так и не объяснил, что именно он понимает под термином sea power. Интуитивно ясно, что морская мощь — это больше, чем просто военно-морской флот. Однако его описание ее элементов содержит смесь из явных составляющих морской мощи и внешних факторов, которые тоже оказывают на нее влияние.

Для работ Мэхэна, как и последующих теоретиков морской мощи, характерно то, что на первых же страницах ясно постулируется, что «морская мощь — это не только военный флот». А затем 90 процентов работы посвящены истории войны на море или рассуждениям о том, каким должен быть именно военный флот

Мэхэн был скорее писателем и пропагандистом военного флота. Он хотел убедить американское общество в необходимости строить большой флот и получить колонии по примеру Великобритании.

Что касается реальных дел в этой сфере, то здесь для США ключевой фигурой является президент Теодор Рузвельт. Он писал самостоятельные исследования по истории войны на море, в отличие от Мэхэна. Работы последнего хорошо описал дореволюционный русский морской теоретик Николай Кладо: «У Мэхэна нет теории, у него нет никакой системы, он везде пишет обо всем».

Американский контр-адмирал Альфред Тайер Мэхэн, США, 1910 год

Фото: public domain

А почему он до сих пор так популярен в военных учебных заведениях?

Помимо самого Мэхэна, существует Мэхэн в трудах его поклонников. Вот они за него многое додумали, сформулировали принципы, которых у него нет. Чтобы понимать настоящую суть его идей, нужно читать эти труды только в оригинале и на английском.

Среди американцев он был первым, кто поднял эту тему, и это обеспечило ему популярность. Она сохраняется и сейчас.

Кого еще вы бы назвали влиятельными теоретиками морской силы? Часто упоминают советского адмирала Сергея Горшкова.

Вопрос об адмирале Горшкове очень уместен. Полагаю, он стал первым автором, который ясно определил понятие «морская сила» и его компоненты. Его анализ продемонстрировал системный подход к проблеме.

В труде «Морская мощь государства» главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) СССР адмирал Сергей Горшков определил силу на море морскую мощь как: «совокупность материальных средств, обеспечивающих научное и экономическое освоение Мирового океана и защиту государственных интересов, которая определяет способность той или иной страны использовать военно-экономические возможности океана в своих целях».

Он подчеркивал, что морская сила не ограничивается военным флотом: государство может продвигать свои интересы через океанографические и рыболовные суда.

Советский адмирал возражал Альфреду Тайеру Мэхэну, считавшему, что победа в морской войне обеспечивается генеральным сражением. По мнению Сергея Горшкова, развитие ракетных систем радикально изменило характер боевых действий и позволило использовать ВМФ и в наземной войне.

Его идеи до сих пор изучаются и в России, и на Западе как теория морского доминирования.

Сергей Горшков также обучал будущего главкома китайского флота Лю Хуацина, оказав на него серьезное влияние. Американские аналитики отмечают, что современная морская стратегия Китая во многом опирается на его взгляды.

Но и в его труде «Морская мощь государства» есть нюансы: ей самой посвящено примерно 17 процентов данной работы, а остальное — сугубо военно-морскому флоту. Сначала это детальный анализ военных действий на море в Первой и Второй мировых войнах. Затем он говорит о строительстве ВМФ СССР.

И здесь важно учитывать контекст. Горшков убедительно показал, что войну на море одними подводными лодками не выиграть без поддержки сильного надводного флота. Но в период его руководства ВМФ СССР упор в строительстве делался именно на подлодки, что противоречило его выводам.

Поэтому в своей работе Горшкову приходилось лавировать и оправдываться, потому что политику определял не он, а КПСС. А раз партия заявила, что авианосцы — орудие империализма, главком ничего изменить не мог

Еще одним важным теоретиком можно назвать профессора Королевского колледжа Лондона Джеффри Тилла. Он писал о морской мощи СССР и одним из первых англоязычных авторов обратил внимание на смысловую сомнительность термина Мэхэна sea power. Более соответствующим он считает maritime power.

Также стоит вспомнить теорию длинных циклов Джорджа Модельски и Уильяма Томпсона. По их мнению, каждые сто лет происходит восхождение и упадок мирового гегемона, основой лидерства которого является морская сила. Они первыми попытались количественно измерить эту самую мощь, но по факту измерили только верхушку военно-морской мощи.

Главнокомандующий Военно-морским Флотом Советского Союза адмирал Сергей Горшков, Москва, СССР, 1 июня 1974 года

Фото: Мичурин / РИА Новости

Что из себя представляет современный флот великой державы?

Любая военная структура — это инструмент, который должен соответствовать стратегии.

Если вы собираете шкаф на гвоздях, вам нужен молоток. Если на саморезах — шуруповерт. Не бывает «отсталого» или «продвинутого» инструмента, есть соответствующий вашим задачам или не соответствующий. С флотом то же самое

Многие упускают, что стратегическое планирование первично, и рассуждают о тех или иных кораблях и вооружении. Это не удивительно. Во-первых, корабли и оружие нравятся и СМИ, и обывателям, которые не разбираются в тактике и стратегии.

Также политики ведут себя как «голый король» из одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена. Если в прессе шумиха по поводу криптовалюты, значит, надо это поддерживать, не понимая, что она ничем не отличается от финансовой пирамиды «МММ».

Во-вторых, этим пользуется военно-промышленный комплекс. В мирное время производство оружия всегда сокращается. Кроме того, для компаний ВПК экономически более выгодно производить мало, но дорого. Вот тогда и начинают продвигать «чудо-технику», якобы решающую исход любого боя.

Стоит она дороже прежнего, производится в небольших количествах, а насколько соответствует военной стратегии страны — непонятно.

Военные из-за этого вынуждены покупать то, что удается пробить. Это ведет к несбалансированным решениям в развитии флота. Вспомните пример Великобритании. Там долго спорили о строительстве авианосцев, долго выбивали на них деньги. Но когда построили — оказалось, что они фактически без охранения, потому что на строительство эскортных кораблей денег не выдали.

Любая военная машина, являясь лишь инструментом, должна соответствовать стратегии конкретной страны, которая определяется и ее географическим положением, и внешней политикой. Поэтому она не может быть одинаковой у разных стран

Персонал на борту корабля ВМС Филиппин «Хосе Рисаль» проверяет полетную палубу во время учений с США и Японией, Южно-Китайское море, 28 марта 2025 года

Фото: Aaron Favila / AP

Какая страна сегодня является лидером по показателям морской мощи? Между кем разворачивается современная «гонка морских вооружений»?

Сложность в том, как считать морскую мощь. Часто просто складывают количество кораблей — это бессмысленно, ведь они сильно отличаются.

Мы в ИМЭМО РАН для ежегодного доклада о морской мощи разработали собственную методологию, где для расчета индекса военно-морских флотов используем 14 категорий оценки, основанных на 67 статистических показателях. В каждой категории оцениваем долю страны в мире в процентах и начисляем баллы.

По сумме баллов США — безусловный лидер. Китай приближается, непонятно, когда он догонит американцев, потому что темпы строительства военных кораблей в последние годы были нестабильными. Кроме того, мы не знаем конечную цель КНР по размеру ВМФ.

У каждой страны свои сильные и слабые стороны. У США почти нет малых кораблей и слабо развиты противоминные силы. Китай уступает в авианосцах и атомных подлодках

Сам термин «гонка вооружений», мне кажется, сейчас некорректен. Вспомним настоящую гонку военно-морских вооружений Германии и Великобритании перед Первой мировой. Разница колоссальная.

В начале XX века, с 1905 по 1914 годы, две империи заложили 68 линкоров и линейных крейсеров новейших типов суммарным полным водоизмещением более 1,8 миллиона тонн. Тогда как за 10 лет, с 2014 по 2023 годы, США и Китай заложили кораблей с водоизмещением чуть более одного миллиона тонн. Мне кажется, это не «гонка вооружений», а черепашьи бега.

С 1906 по 1914 год Германия и Великобритания вели масштабное соревнование, известное как «гонка дредноутов» — по названию класса новых линейных кораблей.

Ее инициатором был британский адмирал Джон Фишер, сторонник быстрых кораблей и дальнобойной артиллерии. Его активно поддерживал Уинстон Черчилль, тогда первый лорд Адмиралтейства. В ответ на начало строительство Британией дредноутов кайзер Германии Вильгельм II и адмирал Альфред фон Тирпиц смогли провести изменения в закон о военном бюджете, заменив броненосцы на новейший тип кораблей.

Темпы технологического развития были столь высоки, что новые корабли быстро устаревали. Великобритания рисковала, закладывая заказы под еще не существующие технологии.

В гонке участвовали и другие державы: Россия, США, Япония, Франция, Италия, а также страны Южной Америки.

Сегодня даже ведущие державы разучились быстро строить крупные корабли. Если в начале XX века в Великобритании линкор строили в среднем за два с половиной года, а в Германии за три, то в наше время на авианосец «Форд» ушло почти 8 лет, а следующий, «Кеннеди», строится уже более девяти лет.

Насколько авианосцы сохраняют свое значение в XXI веке? Каковы перспективы российского авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов»?

Все помнят, что авианосцы позволяют наносить дальние удары авиацией. Но их главная задача — разведка на морском театре войны. Если авианосец не способен оперативно освещать надводную, подводную и воздушную обстановку в радиусе нескольких сотен морских миль, то он не сможет выполнить другие задачи.

Особенно эта корреляция проявилась в 1942 году в битве авианосцев у атолла Мидуэй. В наше время, с развитием ракетных технологий дальние удары можно наносить со многих классов кораблей, а вот вести дальнюю разведку кроме авианосца мало кто может.

О перспективах «Адмирала Кузнецова» говорить сложно — такие решения принимают за закрытыми дверями. Но хочется надеяться, что окончательное решение будет соответствовать долгосрочной стратегии.

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» во время швартовки, Североморск, Россия, 15 сентября 2022 года

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Какую роль сегодня играет подводный флот? Почему атомные подводные лодки остаются в центре внимания ведущих держав?

Думаю, что атомные подлодки видятся ряду стран, как относительно дешевый и удобный инструмент внешней политики.

Они могут совершать длительные походы и имеют образ «неуязвимых». Они повышают статус государства, владеющего таким оружием

Поэтому сейчас их пытаются строить и некоторые державы среднего ранга. Например, активно этим процессом занимаются Бразилия и Австралия. Скорее всего, для них это не столько вопрос военной мощи, сколько международного престижа, которым они хотят впечатлить другие страны.

А как насчет военных партнерств США, например AUKUS, где упор делается на атомные подлодки? Это вопрос престижа или сдерживания Китая?

Полагаю, что это скорее некая внешнеполитическая акция с целью оказать давление на Китай. Я не вижу большой пользы от Австралии для США в этом союзе. Ее флот мизерный. Думаю, Австралия просто хотела получить какие-то преференции от США.

Строительство атомного подводного флота для страны без собственной атомной отрасли крайне затратно. Не исключено, что по мере реализации этой программы в Австралии, выяснится, что ее стоимость гораздо выше, чем сейчас предполагается, и придется сокращать планы строительства других кораблей.

Церемония поднятия флага над атомным подводным ракетоносцем «Князь Пожарский», Северодвинск, Россия, 24 июля 2025 года

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Как вы оцениваете нынешнее состояние российского военно-морского флота? На каких направлениях строится его сила?

Честно говоря, хотелось бы видеть больше новых кораблей разных классов. В нашем ежегодном докладе Россия стабильно занимает третье место. Основные причины: мировое лидерство в категории «москитный флот» — ударные корабли и катера для прибрежной зоны — и второе место в категории «подводный флот».

Мы долго запрягали с военным судостроением, но в последние пять лет довольно быстро поплыли. По темпам даже немного обогнали США. Если Россия сохранит эту тенденцию, ее позиции на море, возможно, усилятся

В нашем последнем докладе мы подсчитали, что за последние 5 лет в России было введено в строй крупных и средних боевых кораблей в количестве 31 единицы, включая девять атомных подводных лодок. За этот же период США ввели в строй 30 кораблей аналогичных классов, включая шесть АПЛ. Показатель Китая – 74 корабля, но только 2 АПЛ.

Как изменилась роль ВМФ России с началом конфликта на Украине? Насколько он влияет на ход боевых действий?

Тут я могу ориентироваться только на сводки Министерства обороны России, согласно им получается, что основная задача ВМФ — удары по военным целям на территории Украины. Но нынешний конфликт, в первую очередь, сухопутный, и исход его зависит от ситуации «на суше», а не в Черном море.

Чтобы сказать, как сейчас изменилась роль ВМФ России, надо сравнить его действия с планами использования флота, которые были до СВО. Однако такие планы секретны, а ориентироваться на гуляющие в СМИ различные «российские планы» было бы ошибочно

Совместные учения ВМС России, Китая и Ирана, Оманский залив, 11 марта 2025 года

Фото: Iranian Army / WANA (West Asia News Agency / Handout via Reuters

Какова военно-морская ситуация в Балтийском море? Какие риски для России несет его милитаризация?

Этот вопрос упирается в первую очередь в Эстонию и Финляндию с их крайне негативным отношением к России, несмотря на десятилетия добрососедства. В нашей военной стратегии четко прописана важность Балтики. Мы готовы реагировать на исходящие оттуда угрозы.

Но здесь Россия — заложник своей географии. Финский залив замерзает. Очевидно, чтобы защитить круглогодичное и всепогодное сообщение между Ленинградской и Калининградской областями, нужно иметь здесь минимум 20 кораблей вроде «Ивана Папанина»

Каковы позиции России на Дальнем Востоке? Насколько заметна роль российского флота в регионе с учетом растущего числа совместных учений с Китаем?

Здесь снова проявляется географическая проблема России: выход к пяти морям разобщен. Содержать полноценные силы на каждом морском театре слишком дорого. Эта трудность известна еще со времен Петра I.

Для обеспечения прочного положения России на Дальнем Востоке важно развивать Северный морской путь. Он связывает арктический и тихоокеанский театры, снижая общие расходы на поддержание отдельных флотов

Россия не всегда могла вовремя сосредоточить силы на Дальнем Востоке. Достаточно вспомнить русско-японскую войну и трагический опыт Цусимы. Поэтому политические мероприятия на этом направлении тоже очень важны.

В этом смысле и совместные учения с Китаем, и договор с Северной Кореей о стратегическом партнерстве позволяют нам получить в этом регионе дополнительную поддержку на политическом уровне.

Это как бы сигнал недружественным странам: наступить здесь России на пятки не получится

Авианосец «Шаньдун» ВМС НОАК прибывает с пятидневным визитом, Гонконг, Китай, 3 июля 2025 года

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Каспийское море формально является озером, но Россия активно развивает там флот. Для чего он используется?

Думаю, здесь нужно вспомнить 2016 год, когда наши корабли из Каспийского моря стреляли крылатыми ракетами по террористам в Сирии.

Каспийское море — это удобный аппендикс, с которого в случае чего можно проецировать силу в некоторые близлежащие регионы, откуда может исходить угроза России