Федор Михайлович Достоевский — один из самых читаемых русских писателей во всем мире. В своих наиболее известных романах «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы» и ряде других он отстаивал религиозно-нравственные ценности, отвергая атеистический социализм и революционный путь развития России как гибельный. «Лента.ру» рассказывает о творческом и жизненном пути Федора Достоевского.

Ранние годы

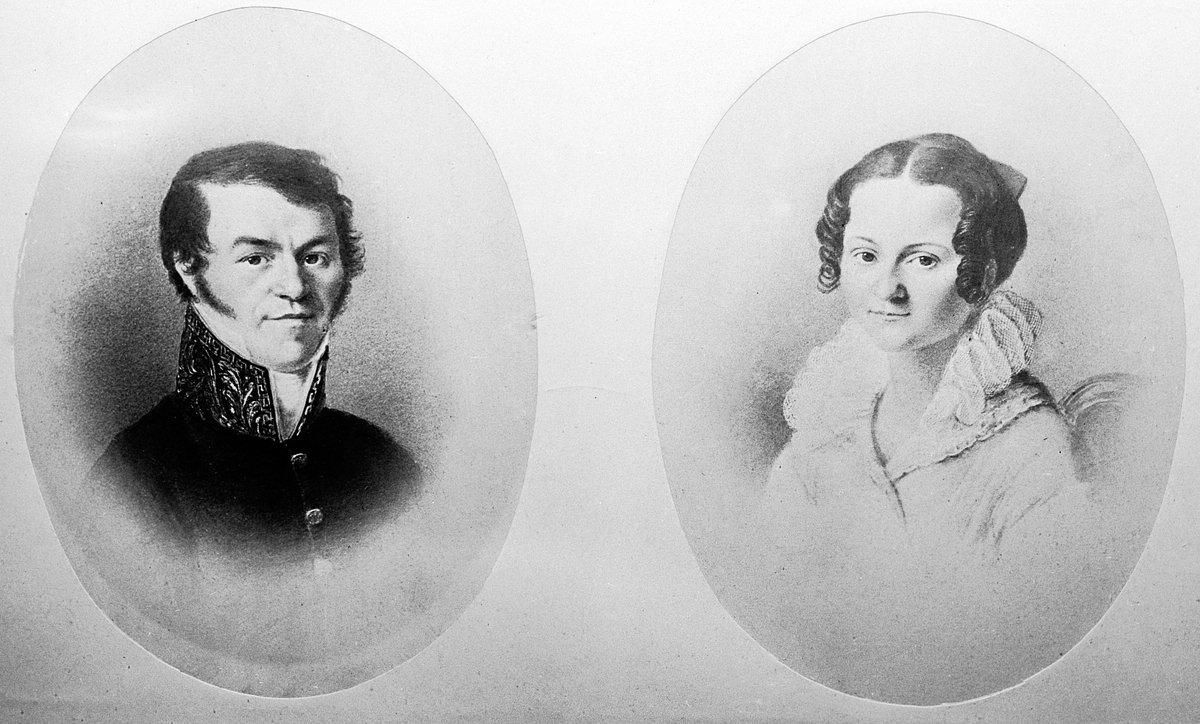

Будущий писатель родился 11 ноября (по новому стилю) 1821 года в Москве в Мариинской больнице для бедных — вторым ребенком в многодетной семье лекаря Михаила Андреевича Достоевского и его жены, дочери купца третьей гильдии Марии Федоровны Нечаевой.

Мальчика назвали в честь отца матери. Много лет спустя Достоевский вспоминал:

Я происходил из семейства русского и благочестивого. С тех пор как я себя помню, я помню любовь ко мне родителей

Уклад жизни в семье был патриархальным и подчинялся службе Достоевского-старшего. После ужина сыновья читали молитвы и только после этого ложились спать. Мария Федоровна учила детей понимать грамоту с четырех лет, и первой серьезной книгой для них были «Сто четыре священных истории из Ветхого и Нового завета» немецкого географа и автора трудов в области религиозного образования Иоганна Гюбнера в переводе Матвея Соколова.

До тринадцати лет Федор, как и его братья, учился дома. Приходящие учителя занимались со старшими детьми математикой, литературой, русским и французским языками, латынь преподавал отец.

Портрет родителей Достоевского — отца Михаила Андреевича и матери Марии Федоровны. Фото: Александр Чепрунов / РИА Новости

От него Федор Михайлович унаследовал чрезвычайно повышенную чувствительность, склонность к приступам тоски, подозрительность, вспыльчивость, болезненную ревность и такую же обидчивость. От матери ему передались чуткость, доброта, высокое сознание нравственного долга и дар художественного словесного творчества.

С раннего возраста Достоевский не отличался крепким здоровьем: у него отмечались слуховые галлюцинации и эпилептические припадки

Детство будущего писателя прошло в Москве и в имении Даровое под Каширой, которое Михаил Андреевич смог приобрести, получив весной 1827 года вместе с чином коллежского асессора право на потомственное дворянство.

В 1834 году Федор и его старший брат Михаил поступили в пансион для детей дворян Леонтия Чермака. Любимым учителем Достоевского и человеком, благодаря которому юноша стал задумываться о писательском поприще, стал преподаватель русского языка литератор Николай Билевич, который в своих трудах отстаивал патриотическо-монархические православные идеалы, выступая против западничества и космополитизма.

В 1837 году от туберкулеза легких умерла мать Достоевского, в 1838-м он по настоянию отца поступил в Главное инженерное училище в Санкт-Петербурге. В 1839-м не стало и Михаила Андреевича: по одной из версий, он умер от инсульта в поле, по другой, погиб от рук своих крестьян в Даровом, которым надоело терпеть буйный нрав барина.

Смерть отца стала для 18-летнего юноши сильнейшей психологической травмой. Достоевский не любил вспоминать об этом трагическом инциденте и, по словам его друга, барона Александра Врангеля, «просил о нем не спрашивать».

Первые литературные опыты

Обучаясь в училище, Достоевский работал над драмами «Мария Стюарт» и «Борис Годунов», переводил с французского романы Эжена Сю «Матильда» и Жорж Санд «Последняя из Альдини», писал свой первый роман «Бедные люди» (в котором прослеживалось влияние «Станционного смотрителя» Александра Пушкина, «Шинели» Николая Гоголя» и «Евгении Гранде» Оноре де Бальзака).

Рисунок Константина Туровского «Портрет Федора Достоевского»

По окончании вуза в 1843 году Достоевский был назначен полевым инженером-подпоручиком в Петербургскую инженерную команду, однако, решив всецело посвятить себя литературе, подал прошение об отставке и был уволен с военной службы в октябре 1844 года в чине поручика.

«Бедные люди» были опубликованы в 1845 году и произвели колоссальное впечатление на современников. Поэт Николай Некрасов заявил о появлении нового Гоголя, а влиятельный литературный критик Виссарион Белинский писал:

Появление этого романа было шумным событием в нашей литературе. Дело идет о произведении и таланте, выходящих из ряду обыкновенных явлений

Сам Достоевский всю жизнь помнил слова Белинского, который дал ему своего рода путевку в мир большой литературы: «"Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писателем!" Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни. Я в каторге, вспоминая ее, укреплялся духом».

Виссарион Белинский. Репродукция литографии художника Кирилла Горбунова, 1843 год. Фото: Михаил Успенский / РИА Новости

Но вскоре дебютант разочаровал «неистового Виссариона». Следующие произведения — «Двойник» (1846) и «Хозяйка» (1847) — не понравились Белинскому, который отмечал:

«Бедные люди» были первым и, к сожалению, доселе остаются лучшим произведением господина Достоевского. Господин Достоевский недавно напечатал свой новый роман «Хозяйка», который не возбудил никакого шуму и прошел в страшной тишине. Шум, конечно, не всегда одно и то же с славою, но без шуму нет славы

В либеральных литературных кругах былое восхищение Достоевским сменилось разочарованием и насмешками. В конце 1846 года он поссорился с писателем Иваном Тургеневым после едкой эпиграммы на себя: «Витязь горестной фигуры, Достоевский, милый пыщ, на носу литературы рдеешь ты, как новый прыщ».

Разошелся Достоевский и с редакцией журнала «Современник» Некрасова и стал публиковаться в «Отечественных записках» Андрея Краевского.

Арест и каторга

Отход от окружения Белинского совпал со знакомством Достоевского с деятельностью российского мыслителя и революционера Михаила Буташевича-Петрашевского, в доме которого еженедельно по пятницам обсуждались различные вопросы общественной жизни, в том числе свобода печати и отмена крепостного права.

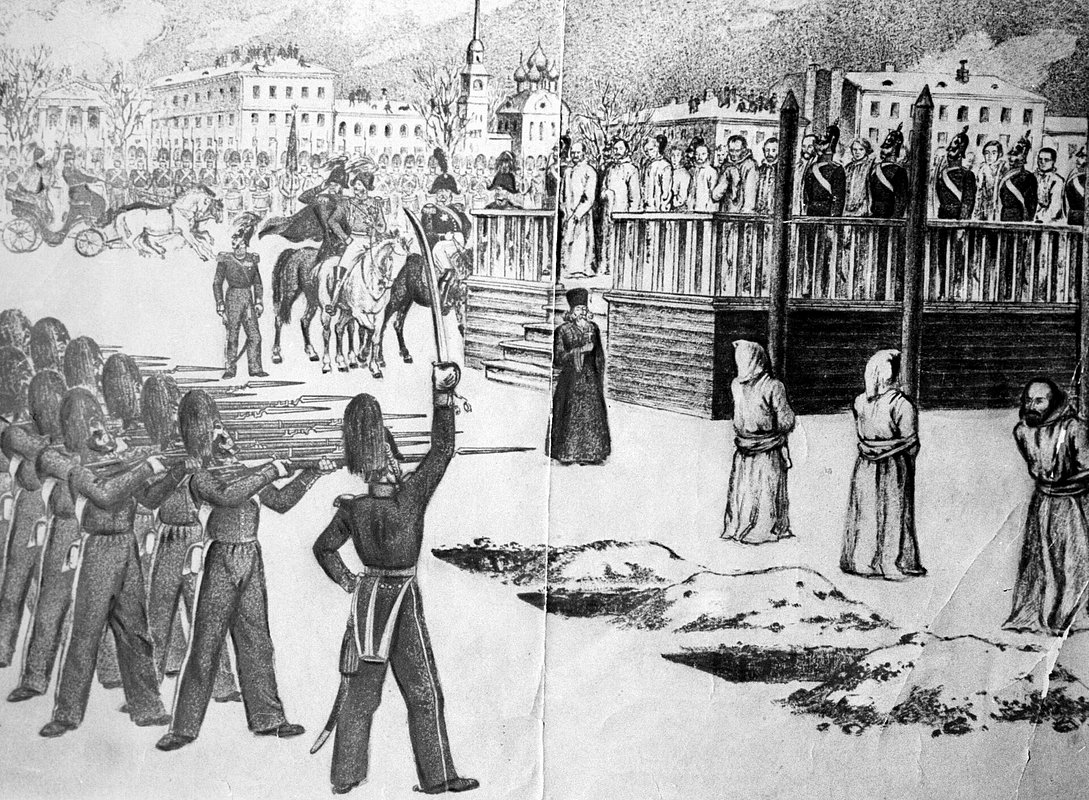

Рисунок Бориса Покровского «Обряд казни на Семеновском плацу»

Литературно-музыкальный кружок поэта и переводчика Сергея Дурова сплотил вокруг себя наиболее радикально настроенных петрашевцев (в том числе и Достоевского), составив тайное общество, целью которого было осуществление государственного переворота в России.

В этот период Достоевский работал над романом «Неточка Незванова», который был не закончен из-за ареста петрашевцев в апреле 1849 года и препровождения их в Петропавловскую крепость.

На следствии Достоевский отрицал предъявляемые ему обвинения, однако суд признал его одним из «важнейших преступников» и приговорил к смертной казни

22 декабря 1849 года (3 января 1850 года по новому стилю), когда осужденных вывели на Семеновский плац, Достоевский сказал по-французски другому петрашевцу, Николаю Слешневу: «Мы будем с Христом!» На что тот так же по-французски ответил: «Горстью праха» (Слешнев, который, по признанию Достоевского, был «моим Мефистофелем», стал через много лет прототипом демонического Ставрогина в романе «Бесы»).

В последний момент показательный расстрел осужденным по распоряжению Николая I заменили различными сроками заключения. Достоевский был приговорен к четырем годам каторги — с последующей военной службой рядовым солдатом.

С 1850 по 1854 год Достоевский отбывал срок в Омском остроге, закованный в кандалы (они крепились на пояс и не давали возможности сделать широкий шаг, чтобы заключенный не сбежал), от которых на ногах у писателя образовались глубокие шрамы, сохранившиеся до конца жизни.

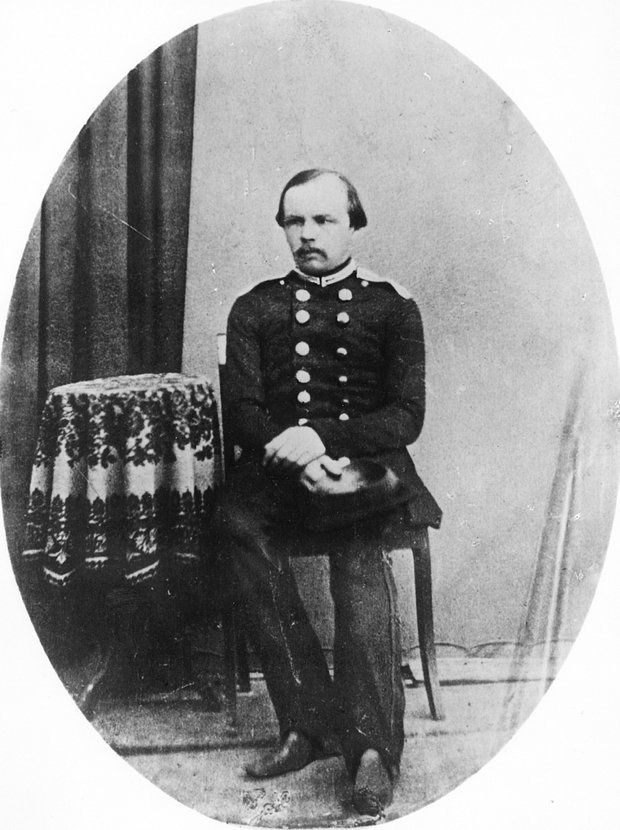

Достоевский в форме военнослужащего 7-го Сибирского линейного батальона, Семипалатинск. Фото: Омский государственный литературный музей

После освобождения из острога в феврале 1854-го Достоевский был направлен рядовым в 7-й Сибирский линейный батальон в Семипалатинске. В ознаменование начала царствия Александра II в 1855 году Достоевский был произведен в унтер-офицеры, а затем через своего приятеля — барона Врангеля передал письмо давнему знакомому, герою Крымской войны генералу Эдуарду Тотлебену, с просьбой походатайствовать за него перед новым императором.

В августе 1856 года в честь коронации Александра II было объявлено высочайшее прощение бывшим петрашевцам, а в октябре того же года Достоевский получил офицерский чин прапорщика. Полная амнистия и разрешение публиковаться были даны в апреле 1857-го.

После ссылки

Заключение и военная служба превратили Достоевского из революционного правдоискателя в консерватора и глубоко религиозного человека. В 1859-м он покинул Семипалатинск и вернулся в Петербург. Однако повести «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково», опубликованные в том же году, не привлекли внимание читателей.

Федор Достоевский, 1863 год. Фото: Алексей Бауман / Wikimedia

Достоевскому вновь потребовался громкий литературный ажиотаж, чтобы напомнить публике о себе. Им стала автобиографическая повесть «Записки из Мертвого дома» (1862):

Помещалось нас в остроге всего человек двести пятьдесят — цифра почти постоянная. Одни приходили, другие кончали сроки и уходили, третьи умирали. И какого народу тут не было! Я думаю, каждая губерния, каждая полоса России имела тут своих представителей

До Достоевского никто не касался темы жизни каторжан. Писатель и публицист Александр Герцен назвал автора «Записок» русским Данте, который спустился в ад.

В 60-е годы вместе с братом Михаилом Достоевский выпускал литературные журналы. Так, на страницах журнала «Время» были опубликованы «Униженные и оскорбленные» (1861) и «Скверный анекдот» (1862).

В повести «Записки из подполья» (1864), опубликованной в журнале «Эпоха» в 1864-м, рассказчик говорит: «Я-то один, а они все» — сущность исповеди русского интеллигента, чувствующего свое личное превосходство над остальными.

Достоевский также начал выступать в журналах как публицист, придерживаясь почвеннических и антисемитских взглядов

В частности, публицистический очерк Достоевского «Зимние заметки о летних впечатлениях», опубликованный во «Времени» (1863) и посвященный первой заграничной поездке писателя, который посетил Германию, Францию, Англию, Швейцарию, Италию и Австрию, содержал такие пассажи:

А в Дрездене я даже и перед немками провинился: мне вдруг вообразилось, только что я вышел на улицу, что ничего нет противнее типа дрезденских женщин и что сам певец любви, Всеволод Крестовский, самый убежденный и самый развеселый из русских поэтов, совершенно бы здесь потерялся и даже, может быть, усомнился бы в своем призвании

В 1864 году скончался брат Михаил, и со следующего года Достоевскому пришлось прекратить издание «Эпохи», после чего, испытывая финансовые затруднения, заключить с издателем Федором Стелловским кабальный договор на публикацию своих дальнейших сочинений.

Расцвет творчества

В 1866 году в журнале «Русский вестник» был напечатан социально-философский роман «Преступление и наказание». В письме к редактору журнала Михаилу Каткову Достоевский пояснял:

Неразрешимые вопросы восстают перед убийцею, неподозреваемые и неожиданные чувства мучают его сердце. Божия правда, земной закон берет свое, и он кончает тем, что принужден сам на себя донести

Критик Николай Страхов отмечал, что в 1866 году роман стал самым обсуждаемым произведением в отечественном литературном обществе. Сам же его автор был весьма доволен, что произведение положительно сказалось на его писательской репутации.

В 1866-м за 26 дней был написан и другой известный роман Достоевского — «Игрок», который посвящен всепоглощающей болезненной страсти к азартной игре (тема, слишком хорошо знакомая писателю, который в заграничных казино проиграл в рулетку немало денег и семейных ценностей).

В 1868-м на страницах «Русского вестника» читатели прочли еще одно программное произведение Достоевского, роман «Идиот».

В письме к поэту Аполлону Майкову писатель сообщал суть замысла:

Давно уже мучила меня одна мысль, но я боялся из нее сделать роман, потому что мысль слишком трудная и я к ней не приготовлен, хотя мысль вполне соблазнительная и я люблю ее. Идея эта — изобразить вполне прекрасного человека. Труднее этого, по-моему, быть ничего не может, в наше время особенно

Одно время у писателя зрел план написания романа «Атеизм», которому он затем дал другое название — «Житие великого грешника» (об изверившемся человеке, обретшем истинную веру).

Роман «Бесы», опубликованный в 1871-1872 годах, стал ответом Достоевского на все возрастающую волну революционного террора в России. Автор охарактеризовал произведение как роман-памфлет, поскольку, по его мнению, «нигилисты и западники требуют окончательной плети».

Роман вызвал больше отрицательных отзывов, чем положительных.

Защищаясь от нападок тех, кто упрекал его в том, что, когда-то он сам был революционером, Достоевский писал:

«Монстров» и «мошенников» между нами, петрашевцами, не было ни одного. Мы заражены были идеями тогдашнего теоретического социализма. Политического социализма тогда еще не существовало в Европе, и европейские коноводы социалистов даже отвергали его

Критике подвергся (за «хаотичность» и «бесформенность») и следующий роман Достоевского — «Подросток» (опубликованный в 1875 году в журнале «Отечественные записки»). Роман долгое время считался творческой неудачей писателя, который писал о смысле произведения: «Я взял душу безгрешную, но уже загаженную страшною возможностью разврата, раннею ненавистью за ничтожность и “случайность”».

Последним романом Достоевского стали «Братья Карамазовы», опубликованные в «Русском вестнике» в 1880 году. В декабре того же года писатель лично преподнес роман наследнику престола будущему российскому императору Александру III и удостоился приема в Аничковом дворце в Петербурге.

Это не помешало цензуре уже после смерти писателя, в царствие Александра III, изъять из романа «Братья Карамазовы» отдельные сцены (например, «Рассказ старца Зосимы»).

Личная жизнь и семья

Достоевский был дважды женат. В первом браке с Марией Дмитриевной Констант, по первому мужу Исаевой (1824-1864), детей у супругов не было.

Супруга писателя Анна Достоевская. Фото: Wikimedia

Второй женой писателя стала Анна Григорьевна Сниткина (1846-1918), с которой Достоевский познакомился во время работы над «Игроком», когда девушка в качестве стенографистки-переписчицы участвовала в подготовке романа к печати.

В браке родились четверо детей Софья, Любовь, Федор и Алексей (Софья и Алексей умерли в младенчестве). Анна Григорьева помогла мужу справиться с пагубной привычкой к азартным играм и привела в порядок его финансовые и издательские дела.

Последние годы и смерть

Не меньше романов современникам запомнилась речь Достоевского 20 июня 1880 года на заседании Общества любителей российской словесности, посвященная Александру Сергеевичу:

«Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа», — сказал Гоголь. Прибавлю от себя: и пророческое <…> Жил бы Пушкин долее, так и между нами было бы, может быть, менее недоразумений и споров, чем видим теперь. Но бог судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и, бесспорно, унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем

В начале 1881 года дала о себе знать старая болезнь — туберкулез легких.

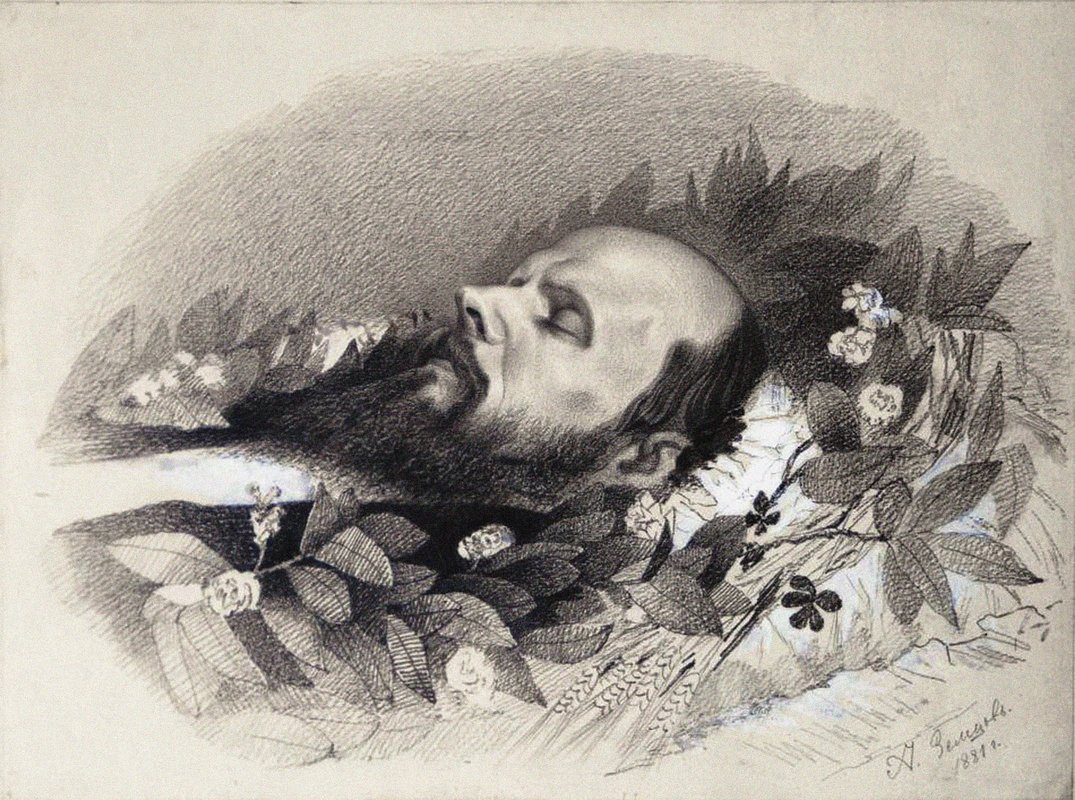

7 февраля 1881 года сестра писателя Вера Михайловна приехала просить брата отказаться от своей доли рязанского имения, доставшегося по наследству от тетки. Произошла бурная ссора, в результате чего у Достоевского пошла кровь горлом.

Утром 9 февраля Достоевский сказал жене: «Знаешь, Аня, я теперь сознал ясно, что я сегодня умру, дай мне Евангелие». Около семи часов вечера кровотечение возобновилось, и в восемь часов тридцать восемь минут писатель скончался в возрасте 59 лет.

Федор Достоевский на смертном одре, 1881 год . Фото: Fine Art Images / Legion-media

В последний путь Достоевского провожало не менее 30 тысяч человек, гроб несли на руках постоянно сменяющиеся добровольцы.

Издатель Алексей Суворин вспоминал:

Похороны его, вынос его тела — общественное событие, невиданное еще торжество русского таланта и русской мысли, всенародно и свободно признанных за русским писателем. Зрелища более величавого, более умилительного еще никогда не видал ни Петербург и никакой другой русский город

Писатель был похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.

Значение литературного наследия Достоевского

Творчество Достоевского оказало большое влияние не только на отечественную, но и на мировую культуру, несмотря на всю противоречивость его литературного наследия.

Белинский оказался прав, когда написал о Достоевском: «Его талант принадлежит к разряду тех, которые постигаются и признаются не вдруг. Много, в продолжение его поприща, явится талантов, которых будут противопоставлять ему, но кончится тем, что о них забудут именно в то время, когда он достигнет апогея своей славы».