21 сентября (по григорианскому календарю) исполняется 645 лет со дня Куликовской битвы. Этот триумф русского воинства стал вехой в освобождении Руси от многовекового ига и мощным толчком к возвышению Москвы. За однозначностью привычной трактовки кроется более сложная и противоречивая картина, которая все равно не отменяет всей сути. «Лента.ру» рассказывает о событиях давно минувшего времени, стараясь взглянуть на них с точки зрения современности.

Над туманными берегами Непрядвы осенью 1380 года собрались полки — войско, которое можно было назвать волей Руси, скованной многолетним игом. Дмитрий, князь Московский, взирал на строй своих дружин, чувствуя тяжесть земли, которую предстояло отстоять.

Степной ветер доносил клич врага — темника Мамая, чья орда, состоявшая сплошь из наемников, грозила поглотить все. Ей противостояли русские воины, добровольно явившиеся на клич Дмитрия. Пришли они из 30 городов тогда еще разрозненной Руси.

Картина Александра Бубнова «Утро на Куликовом поле»

Битва началась с поединка, дерзкого и знакового. Инок Пересвет, монах-воин, принял вызов ордынского богатыря Челубея. И смерть их стала предвестием кровавой жатвы.

Затем развернулось главное сражение. Скрестились мечи, зазвенели шлемы. В предвкушении падали закаркали вороны. Русские полки стояли стойко, но силы таяли. Натиск врага был очень силен. Когда надежда готова была угаснуть, из лесных зарослей выступил засадный полк под предводительством Дмитрия Боброк-Волынского. Наступил коренной перелом. Врага, не ожидавшего такого поворота событий, накрыла паника.

Ордынцы дрогнули и обратились в бегство. Мамай позорно бежал в Крым, где и найдет смерть от руки своего противника Тохтамыша. Куликово поле, еще недавно бывшее ареной жестокой схватки, стало свидетелем русского триумфа. Не окончательного, потому что великое иго еще не было сломлено, но начало было положено.

Так события минувших лет выглядят в идеальном, школьном виде. В адсорбированном, каноническом, даже апокрифическом мифе. На самом деле история той битвы слагается из множества противоречивых свидетельств, и все же красной нитью там проходит верная и единственная мысль: Русь начала пробуждаться от многолетнего ига.

Для русской истории Куликовская битва — смыслообразующая, точка сборки, и не менее противоречивая, чем Троянская война в версии Гомера. Это мы ведем к тому, что описать феномен Куликовской битвы во всем многообразии невозможно. Но почему бы не попытаться?

Как еще называли Куликовскую битву

Многообразие начинается с названия. Как ее только в разные времена ни называли. Современники именовали ее Мамаево побоище, Великая брань или Великая битва, Битва на реке Непрядве и бой на Дону. Позднее ее называли Донская битва, Задонщина. Хронист Дитмар Любекский (в XIV веке) и историк Альберт Кранц (XV-XVI века) описывали ее как «битву у Синей воды» — скорее всего, путая с другой битвой: видимо, он имел в виду битву между отрядами литовского князя Ольгерда и ордынскими войсками, случившуюся в 1362-м.

Привычное нам название «Куликовская битва» появилось в XIX веке. Ввел его историк Николай Карамзин в «Истории государства Российского»

Картина Василия Тропинина «Портрет Николая Михайловича Карамзина»

«Полководцы наши изъявляли иногда смелую решительность великого ума воинского, как герой Донской, быстрым движением предупредив соединение Мамая с Ягайлом. Куликовская битва достопамятна не только храбростию, но и самым искусством. Александр Невский также показал оное в сражении со шведами и с ливонскими меченосцами», — писал Карамзин.

Существует сложный диалектический взгляд, который не укладывается в школьное знание, поскольку может запутать неокрепшие умы. Да только с ордой все обстояло не так просто.

Орда стала слепым орудием, с помощью которого создавалась политическая и народная сила, направившаяся против нее же

Орда, собирая дань, устанавливая порядок, пусть и насильственный, способствовала усилению власти московских князей. Они выступали посредниками между Ордой и другими русскими землями, имели право собирать дань, подавлять восстания (иногда против других русских князей). Все это укрепляло их политическое положение.

Картина Сергея Иванова «Баскаки»

Но был ли противник Мамай правомочным представителем всей Орды? Отнюдь нет. Он был скорее политическим маргиналом, который имел шанс на безграничное величие, однако поневоле стал синекдохой, заключившей в себе, как незначительная, казалось бы, маргинальная частичка, смысл целого — Орды. Неслучайно применен термин из филологической науки стилистики, ведь описываемое историческое событие в неменьшей степени связано с литературой, а в каком-то смысле его можно анализировать и оценивать в терминологии современного кино.

Что привело к Куликовской битве

То, что Куликовская битва обрела такое значение в истории и мифологии, имеет множество причин. Для начала стоит хронологически локализовать ее. Так называемое монгольское иго продолжалось примерно с 1237-1241 («Нашествие Батыя», начало ига) по 1480 год («Стояние на реке Угре», завершение ига). Куликовская битва случилась за сто лет до окончания ига. Почему она обрела такое значение в памяти народной?

Во второй половине XIV века, как пишут историки, Орда была уже не та, а Русь — совсем не та, что во времена хана Батыя. Первая изменилась в худшую, вторая — в лучшую сторону.

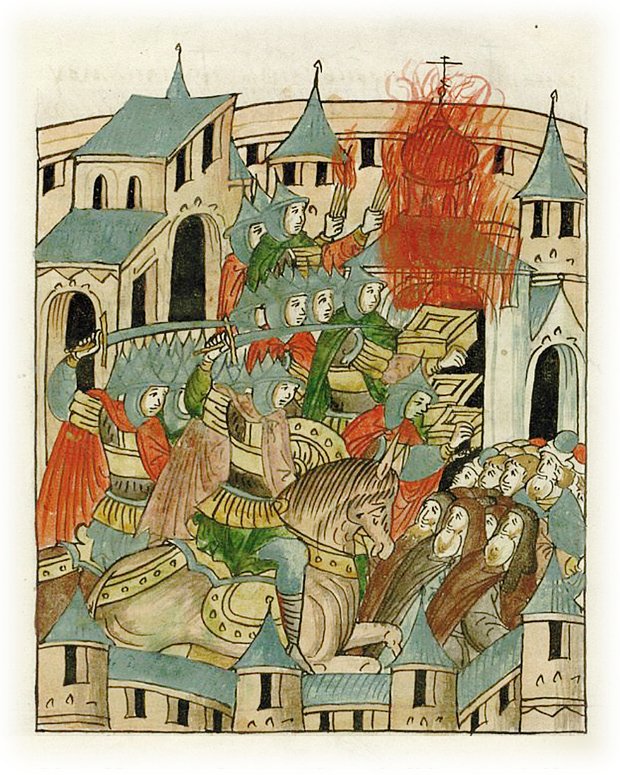

Книжная миниатюра «Татары сжигают город Суздаль и разграбляют церковь Святой Богородицы», Лицевой летописный свод Ивана Грозного

Русь — а точнее, Московское княжество — парадоксальным образом усилилась благодаря взаимодействию с монголами, в ней начало формироваться ядро будущей политики, которая еще приведет к временам более великим, но нескоро и через тернии к звездам. Как отмечал историк Василий Ключевский, «власть хана давала хотя бы призрак единства мельчавшим и взаимно отчуждавшимся вотчинным углам русских князей».

Именно вокруг Московского княжества начнут консолидироваться разрозненные земли. В 1359 году московское княжение перешло к Дмитрию Донскому.

В Орде дела обстояли неважно. Там царила «великая замятня», по-нашему — «смутное время». За 20 с небольшим лет, предшествовавших Куликовской битве, там сменилось не менее 25 правителей. Если в первой половине XIII века Батый застал Русь в состоянии раздробленности, и это помогло ему захватить и подчинить большие территории, то теперь в состояние этой самой раздробленности вошла сама Орда. Теперь на власть претендовали, помимо Чингизидов — потомков Чингисхана, простые военачальники, они же темники. Таким амбициозным темником был Мамай. Он противостоял чингизиду Тохтамышу и пытался самостоятельно вести дела с русскими княжествами.

То есть фактически Мамай представлял не всю Орду, а лишь один ее осколок, который стремился поглотить все. В 1374 году Дмитрий Донской по каким-то своим причинам отказался платить Мамаю дань. До этого он ее платил, а тут — отказался. На самом деле князь Дмитрий норовил плюнуть в лицо не всей Орде, а именно Мамаю. Согласно одной из версий, удельные князья хотели просто свалить выскочку Мамая, чтобы нормально договариваться с Тохтамышем как более легитимным ханом (а вышло так, что пробудилось самосознание).

Именно этот дерзкий эксперимент «свободы и своеволия» стал скрепляющим звеном во всей сложной и многообразной истории освобождения от ордынского ига.

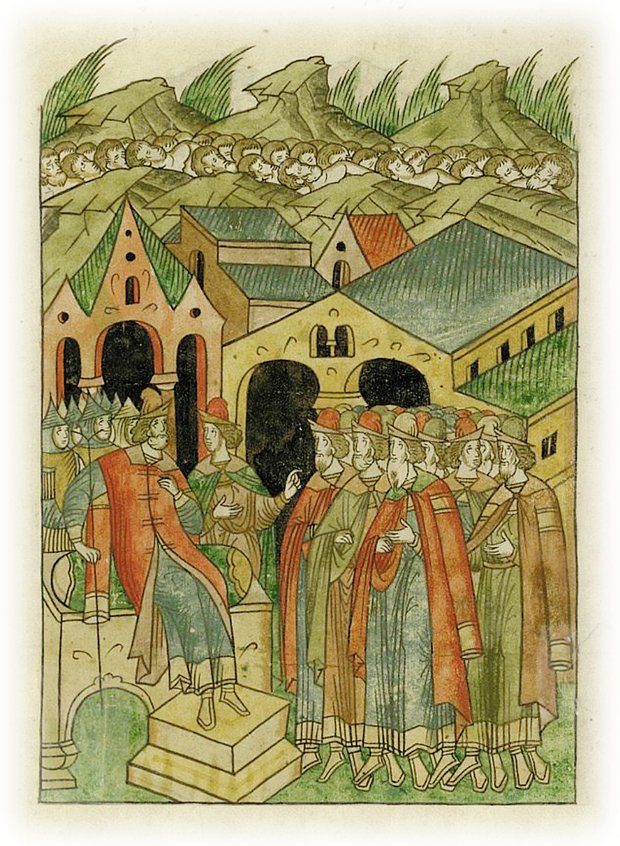

Книжная миниатюра «Князь Мамай, видя изнеможение своей дружины после проигрыша русским в битве при Воже, оскорбляется и жаждет мести», Лицевой летописный свод Ивана Грозного

Мамай начал готовить поход на Русь, а именно на Московское княжество. Первой крупной битвой с представителями Мамая стала не Куликовская битва, а битва на реке Воже, случившаяся в августе 1378 года. Русские давно подумывали избавиться от ига, но таким мыслям нужно было собраться в кумулятивную силу.

Мечта об освобождении Руси от татарского ига жила и раньше среди русских князей. Они нередко выражали надежду, что «Бог свободит от орды», что «Бог орду переменит»

Мамай послал разобраться своего мурзу Бегича. Близ города Глебова в Рязанском княжестве военачальник Дмитрия Донского и его тезка Дмитрий Боброк-Волынский, который еще сыграет важную роль в Куликовской битве, наголову разбил войско мурзы Бегича. Это стало генеральной репетицией Куликовской битвы. Многие мотивы и герои битвы на реке Воже через преломление в многочисленных источниках перетекли в миф о Куликовской битве.

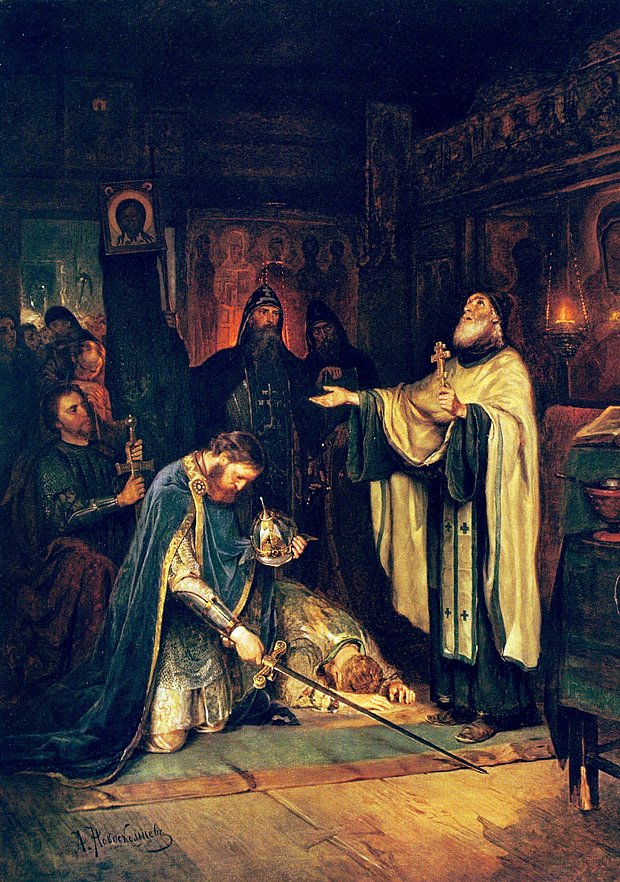

Некоторые историки считают, что за благословлением к Сергию Радонежскому князь Дмитрий ходил накануне битвы на реке Воже, а накануне Куликовской битвы вроде как не ходил. А затем все это чудесным образом наложилось одно на другое. Впрочем, многие историки стоят именно на версии благословения Сергия Радонежского. Так что никакую версию нельзя назвать окончательной.

Картина Александра Новоскольцева «Преподобный Сергий благословляет Дмитрия Донского на борьбу с Мамаем»

Как бы то ни было, именно победа на реке Воже стала первым успехом, показавшим, что ордынцев можно победить.

Новое монгольское нашествие

Несколько раз Мамай пытался брать Москву, но обламывал зубы о свежепостроенные как раз при Дмитрии белокаменные стены. Многие советники Дмитрия считали, что ему нужно и дальше держаться оборонительной стратегии и не выходить за пределы реки Оки. Но Дмитрий считал по-другому. Так местом будущей битвы стало место между реками Непрядва и Дон.

Мамай, в свою очередь, понял, что нужно действовать: сейчас или никогда. Дело в том, что любой его военный провал укреплял Тохтамыша и делал мечты о захвате власти над всей Ордой недостижимыми.

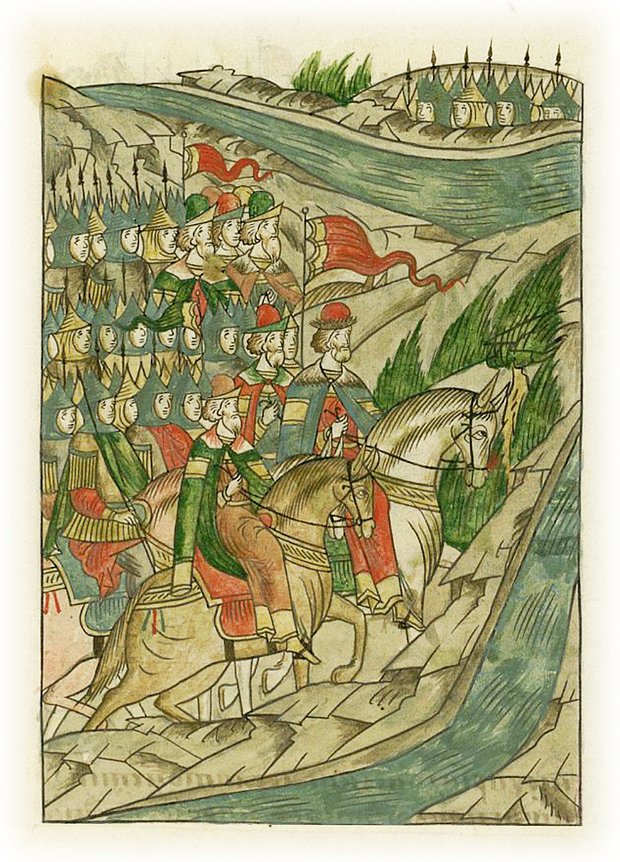

Книжная миниатюра «Великий князь Дмитрий Иванович с войском приходит в Березуй», Лицевой летописный свод Ивана Грозного

Теперь Мамай замышлял поход на Русь в духе Батыя. Он собирался повторить монгольское нашествие образца 1237-1241 года. Но у него не было того влияния, как у Батыя. Зато были деньги. Поэтому его войско состояло сплошь из наемников.

Путем набегов и шантажа он втянул в союз против Дмитрия князя Олега Рязанского. Однако Олег был двойным агентом и, как отмечают историки, шпионил в пользу Дмитрия Донского (что и привело его к успеху в будущем).

Также Мамай заключил союз с Ягайло Ольгердовичем, сыном того Ольгерда, что когда-то разгромил ордынцев в «Битве у Синей воды». В Литве в это время началась своя смута: некоторые русские земли, вошедшие туда ранее, захотели перейти к Москве. Так что для Ягайло союз с Мамаем был очень своевременен. Забегая вперед, скажем: Ягайло на подмогу не поспел и, узнав об исходе Куликовской битвы, развернул свои колонны.

В то же время информация о союзе Мамая и Ягайло встряхнула князя Дмитрия. Об этом он узнал как раз благодаря шпионажу Олега Рязанского. Рязанский в битве ни на какой стороне участия не принял, но свою пользу принес. Дмитрий же понял, что драка намечается нешуточная.

И вот тут случился действительно уникальный прецедент. Дмитрий бросил клич, и многие откликнулись. Откликнулись даже двоюродные братья Ягайло, которые сами хотели захватить престол в Литве. Это все говорится для того, чтобы читатель понимал степень запутанности такого, казалось бы, простого и очевидного исторического факта, как Куликовская битва.

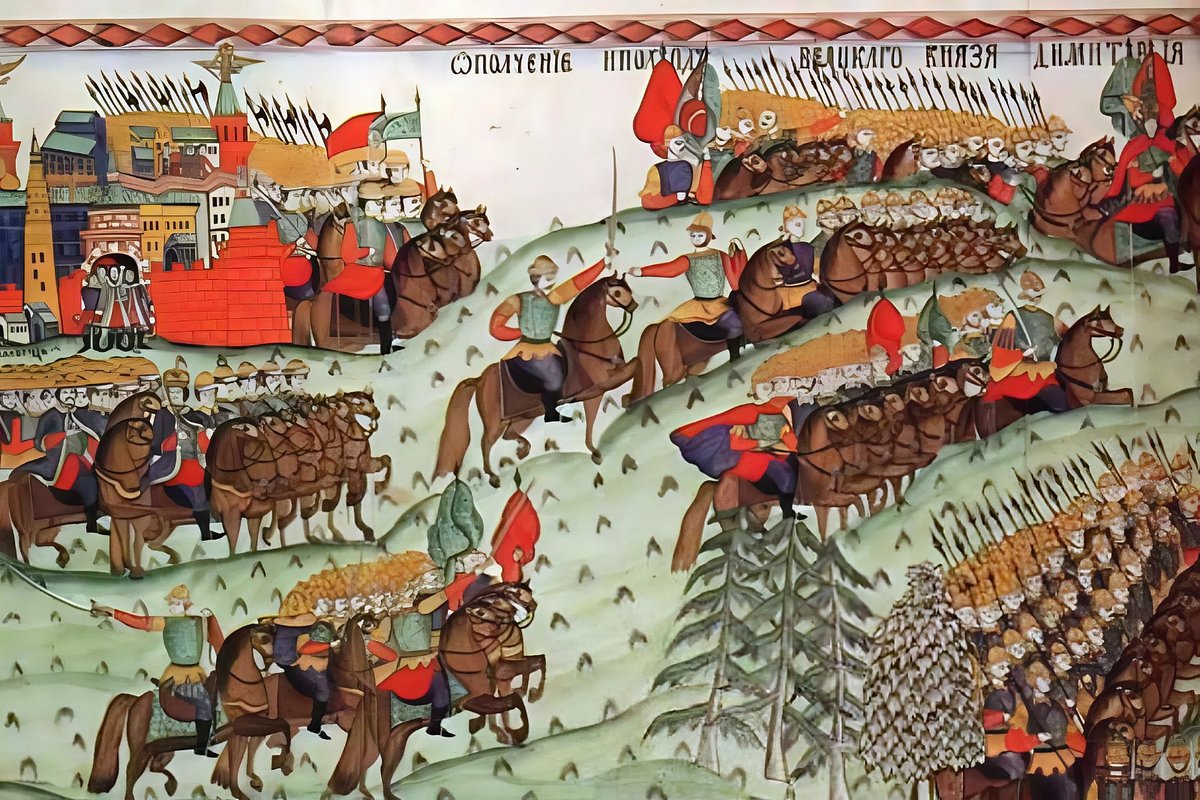

Печатный лубок Ивана Блинова «Ополчение князя Димитрия Донского», 1890-е годы

Историки отмечают, что более 30 городов прислали свои конные и пехотные отряды. Воздержались Новгород и Тверь, которые до поры до времени будут стараться сохранить независимость от Москвы. Что до Твери, она вплоть до 1485 года будет соперничать с Москвой за право называться «собирательницей земель русских».

Воевать не числом, а умением

Сколько же воевало с той и другой стороны? В иные годы и в те, и в другие ряды записывали до 400 тысяч воинов. Современные историки склоняются к тому, что Дмитрий располагал силами 25-30 тысяч воинов, а Мамай чуть побольше — 30-40 тысяч. Силы Мамая уже не были так однородны, как в батыевы времена. Они состояли сплошь из наемников: бойцы из поволжских и кавказских народов, а также арбалетчики и пехотинцы из генуэзцев.

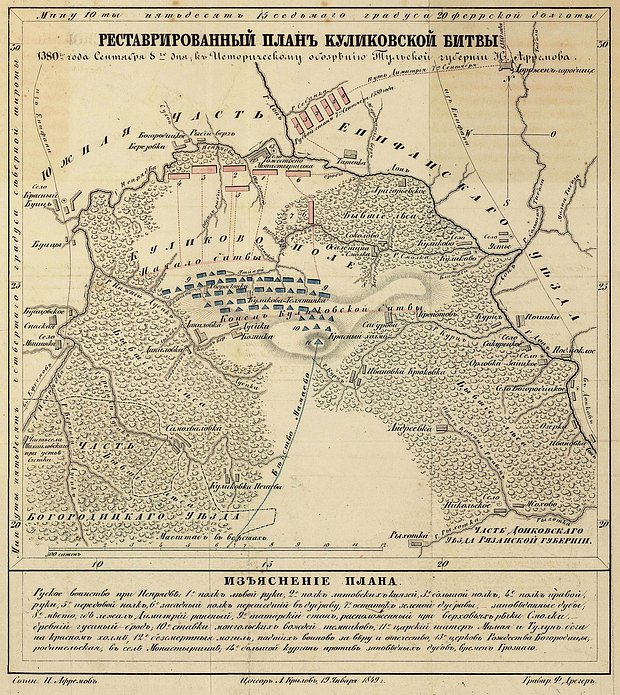

Реставрированный план Куликовской битвы к «Историческому обозрению Тульской губернии» Ивана Афремова

Фото: Wikimedia

Силы Дмитрия Донского, как уже было сказано, были релевантны не «всей Руси», а в основном северо-восточной ее части. И все же некий пафос «собраться и дать отпор нехристям» присутствовал, на этой закваске в том числе, можно сказать, впоследствии и родилась концепция «Москва — третий Рим».

Дмитрий Донской сразу сообразил, что все решает тактика и стратегия, а не грубая сила. Мамай был силен своими наемниками и, без преувеличения, шел с превосходящими полчищами.

Во-первых, — и это решение многих обескураживало — Дмитрий распорядился еще в ночь с 7 на 8 сентября 1380-го пересечь Дон и расположить войска между ним и его притоком Непрядвой на Куликовом поле. Когда Мамаю об этом донесли, он решил, что русский князь загнал себя в ловушку. Это спровоцировало темника на поспешное наступление. Дмитрию же этот ход нужен был для того, чтобы ордынцы не смогли зайти с тыла, на что они были большими мастерами. Сзади русских прикрывала вода. С одной стороны — отступать некуда, с другой, как выяснится позднее, расчет оказался верным.

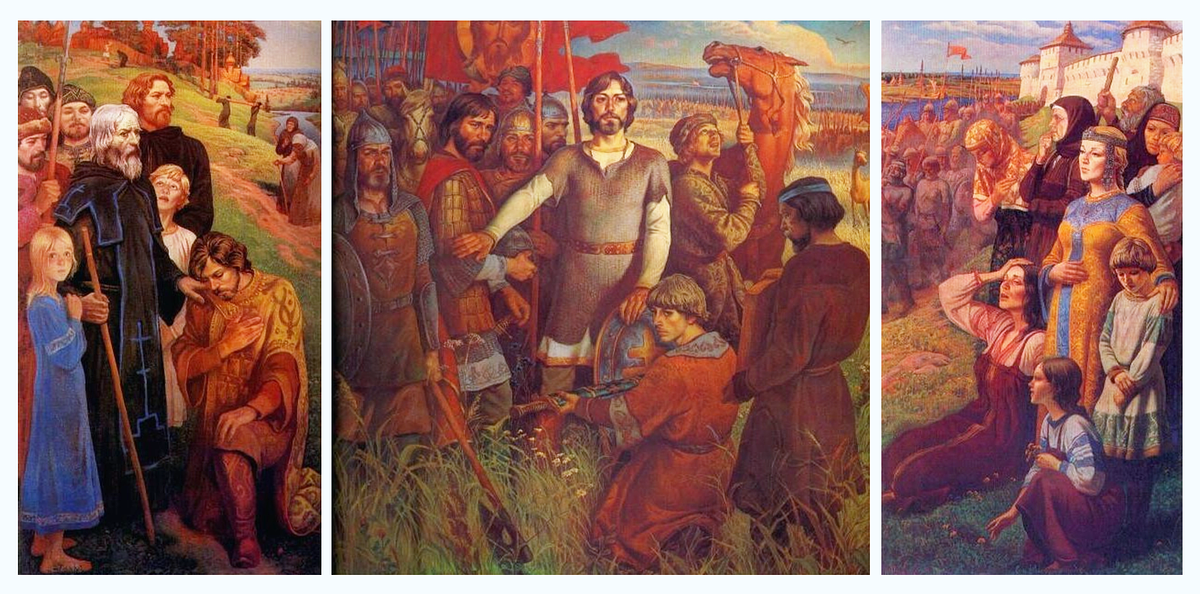

Триптих Юрия Ракши «Поле Куликово»

Теперь о расположении отрядов. В те времена русское войско подразделялось на крупные полки под командованием крупных военачальников, отдельных князей. Основной удар должны были принять на себя Передовой и Большой полки. Полк Левой руки и полк Правой руки стояли по флангам, защищая основные силы (ими командовали как раз двоюродные братья Ягайло, который спешил на помощь Мамаю). Был еще Запасной полк.

Главной же тактической хитростью этой битвы и неприятным сюрпризом для Мамая стал Засадный полк, которым командовал Дмитрий Боброк-Волынский, известный со времен битвы на реке Воже. Задачей Засадного полка было в нужный момент — не позже и не раньше — выскочить в тыл мамаевой рати, чтобы она оказалась между молотом Засадного полка и наковальней основных сил русских.

Еще одной хитростью Дмитрия Донского был маскарадный финт. Он, в отличие от Мамая, который сидел в шатре на возвышении и наблюдал за битвой, воевал на равных со всеми, хоть и окружении телохранителей. И Дмитрий решил переодеться в простого пехотинца, а свои доспехи и знамя отдал боярину Михаилу Бренку, что воевал в Большом полку. Сам же Дмитрий воевал в Передовом.

Что до тактики Мамая, то она близка к выражению «завалить трупами», ну или навалиться массой, и кроме этого никакой другой особой тактики у амбициозного темника не было. Смять центр русского войска ударом наемников, а затем вклиниться во фланги татарской конницей.

Были ли Пересвет и Челубей

Любой школьник, наверное, знает, что Куликовская битва началась с поединка русского Пересвета и ордынского Челубея. Оба богатыри. Они вроде как проткнули друг друга копьями, а потом началось основное действо. Как отмечают многие историки, на самом деле богатыри-антагонисты — литературный троп, вымысел, метафора, нужная для создания драматизма и саспенса в будущих литературных произведениях, в которых они впервые и появились.

Согласно легенде, Пересвет попал в войско Дмитрия вместе с Ослябей. Оба были воинами-монахами, предоставленными Сергием Радонежским, с которым, по свидетельствам историков, Дмитрий в 1380-м не встречался, а встречался в 1378-м году. Но пара Пересвет и Челубей — очень сильный литературный ход. И их можно сравнить с другой, более древней парой из эпоса греческого поэта Гомера — с Ахиллесом и Гектором.

Рисунок Виктора Васнецова «Поединок Пересвета с Челубеем»

Между Троянской войной, запечатленной в «Илиаде», и Куликовской битвой, запечатленной в «Сказании о Мамаевом побоище» и «Задонщине», можно провести немало параллелей. Оба мифа скрепляли национальную идентичность. Но в Троянской битве у Гомера полноценно действовали боги. А присутствуют ли они в Куликовской битве, рассказанной неизвестными авторами «Задонщины» и «Сказания о Мамаевом побоище»? Было бы даже обидно, если бы не присутствовали.

«Небесное воинство»

В летописях о Куликовской битве 1380 года упоминается небесное воинство, состоящее из ангелов и святых, во главе с архистратигом Михаилом. По описанию, около девяти часов вечера, когда силы русских стали иссякать, на помощь пришло это воинство.

«Сказания о Мамаевом побоище» все пропитано пафосом борьбы сил света с силами зла. Даже начинается оно так:

Начало повести о том, как даровал Бог победу государю великому князю Дмитрию Ивановичу за Доном над поганым Мамаем и как молитвами Пречистой Богородицы и русских чудотворцев православное христианство — Русскую землю Бог возвысил, а безбожных агарян посрамил

В русском эпосе есть и ангелы, и вмешательство божественной силы: «В шестой час этого дня видел я, как над вами разверзлось небо, из которого вышло облако, будто багряная заря над войском великого князя, скользя низко. Облако же то было наполнено руками человеческими, и те руки распростерлись над великим полком как бы проповеднически или пророчески. В седьмой час дня облако то много венцов держало и опустило их на войско, на головы христиан».

В «Задонщине» Дмитрий также обращается к богу. «И воскликнул князь великий Дмитрий Иванович: "Господи боже мой, на тебя уповаю, да не будет на мне позора никогда, да не посмеются надо мной враги мои!" И помолился он богу, и пречистой его матери, и всем святым, и прослезился горько, и утер слезы».

Здесь, раз уж выдался такой повод, можно обратиться к христианской эсхатологии (учению о конце света). Дело в том, что с христианской точки зрения все выглядит более глобально и интригующе. Куликовская битва состоялась в 6888 году от сотворения мира. Это был год, когда, по апокрифам, должен был наступить конец света или начало освобождения. Получается, Дмитрий Донской и его войско предотвратили конец света и ускорили освобождение.

Триптих Ханса Мемлинга «Страшный суд»

Помимо христианских мотивов, в этой истории есть и астрологические, о которых можно вскользь упомянуть. Некоторые источники, значения которых не стоит сильно преувеличивать, свидетельствуют, что в 1378-м году комета Галлея предсказала Дмитрию Донскому скорый приход врагов и захват Москвы. Однако предсказала она, если и предсказала, скорее взятие Москвы Тохтамышем в 1382-м, о котором позже.

В качестве защитного вооружения широко применялись: кольчуги, ламеллярные и пластинчатые доспехи, шлемы — полусферические, с бармицей (металлической сеткой), шлемы с наушниками и назатыльниками, щиты из дерева, обтянутого кожей, с металлическими умбонами (центральными накладками) и оковкой по краю. Форма щитов варьировалась от круглых до миндалевидных.

Наступательное оружие включало: мечи (для конницы и пехоты), сабли (для конницы), копья (для конницы), луки и стрелы, а также топоры, клевцы, булавы, чеканы (ударно-раздробляющее оружие ближнего боя), ножи и кинжалы.

Осадная техника ни для той, ни для иной стороны роли не играла, поскольку никому никаких крепостей преодолевать было не нужно.

Большая мясорубка и маленькая хитрость

Что было после условного поединка Пересвета и Челубея? Силы Мамая обрушились на Передовой полк. Они его быстро смяли. Дмитрий Донской перебрался в Большой полк, на который обрушился следующий удар.

И долгое время в центре русской армии творилась мясорубка, в ходе которой потеряли из виду Дмитрия Донского. Михаила Бренока, который играл роль князя и носил его знамя, вскоре зарубили. Затем в бой вошел Запасной полк. Правый фланг отбился от татарской конницы, занял позиции, пытался помочь центру. Полк Левой руки мамайцы практически уничтожили.

Подступал час Засадного полка. Владимир Боброк-Волынский выждал момент, когда войска Мамая зашли в тыл к русским. Наконец приказ был отдан, и орды Мамая действительно оказались между молотом и наковальней. Если представить себе это все как-то графически, образно, то это напоминало водоворот, в который засосало войско Мамая.

Как пишут современные историки, началась настоящая каша-малаша, которая привела Мамая и остатки его сил к позорному бегству. Пишут, что он бежал с небольшим отрядом на юг. Теперь он стал политическим банкротом, и чаша весов склонилась на сторону Тохтамыша, подлинного чингизида. Интересно, что Мамая могли заколоть в Крыму наемники-генуэзцы — из тех, что раньше воевали на его стороне. Теперь их перекупил Тохтамыш.

Гравюра Бориса Чорикова «Дмитрий Донской и Пересвет»

Дмитрию Донскому повезло больше, хоть и его потрепало неслабо. После того как Куликовская битва закончилась, его нашли сидящим под деревом, ослабленным, израненным. По легенде, его перенес в безопасное место монах Ослябя, которого в реальности могло не быть. И в тот момент Ягайло, который шел на подмогу Мамаю, развернул свои войска, решив не искушать судьбу. Хотя историки отмечают, что у литовского князя были большие шансы, ведь русских сильно покромсало в той мясорубке.

«Два Рима падоша, третий стоит, а четвертому не быти»

Касательно потерь обеих сторон — здесь летописи, снова все преувеличивая, приводя цифры, доходящие до миллиона. По оценкам современных историков, погибла примерно треть русских воинов, в том числе до 500 знатных бояр. Об этом говорит, в частности, специалист по Средневековью, историк Андрей Булычев.

Точные данные о потерях ордынцев установить трудно, но их погибло еще больше, а остатки некогда сильного войска Мамая разметало, как песок в степи. Учитывая, что там были сплошь наемники, а политическая карта Мамая была бита, все они разбежались кто куда, а кто-то, вероятно, примкнул к Тохтамышу.

Кровавые потери, если уместно так говорить, обернулись невероятным политическим успехом. Именно после Куликовской битвы московского князя Дмитрия стали называть Донским. Москва же окончательно утвердилась в роли центра объединения северо-востока. Собственно, 30 северо-восточных городов откликнулись на клич Дмитрия, и они стали точкой сборки будущей единой Руси. Но до полного единства было еще далеко, еще предстояло Москве пережить множество кровавых боев, и набег Тохтамыша в 1382-м, и возобновление выплаты дани, и политическую смуту, и многое другое.

Но факт остается фактом: победа над Мамаем пробудила национальное самосознание русского народа.

Суздальцы, владимирцы, ростовцы, псковичи пошли сражаться на Куликово поле как представители своих княжеств, но вернулись оттуда русскими, хотя и живущими в разных городах

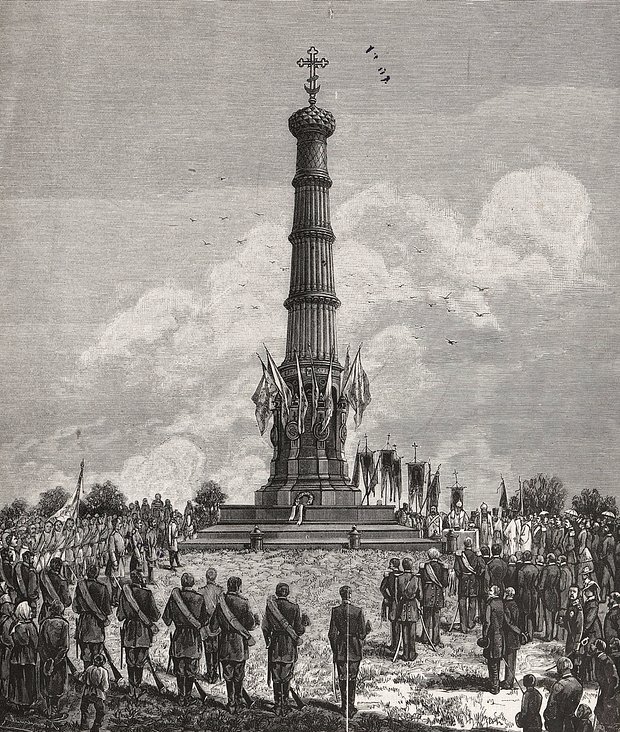

Гравюра Егора Малышева «Куликово поле. 500-летний юбилей Куликовской битвы. Молебствие у памятника»

Именно вокруг Куликовской битвы начнет выстраиваться миф, который отразится в «Задонщине», «Сказании о Мамаевом побоище» и целом корпусе других текстов, более современных. «Задонщину» и «Сказание о Мамаевом побоище» напишут на рубеже XIV — XV веков. Летопись о битве появится почти одновременно с событием. Но важен тут другой переходный момент.

В 1453-м году под натиском Османской армии падет Константинополь и Византийская империя. Если до этого Русь была чем-то вроде младшего брата по отношению к Византии, то теперь этого старшего брата не осталось, и пришлось уповать только на себя, а значит, взять на себя величие и большую ответственность как на оплот православного христианства в мире.

В 1523-1524 годах старец Филофей породит идею «Москва — третий Рим», написав в своем послании: «Два Рима падоша, третий стоит, а четвертому не быти». И, возможно, семечко этого великодержавного самосознания было заронено в 1380-м, когда объединенная, пусть и не полностью Русь дала отпор темнику Мамаю, который вроде бы тоже не представлял всю Орду, но тем не менее стал ее символом.