«Лента.ру» продолжает цикл статей о судьбе коммунистических режимов в разных регионах планеты. Прошлый материал был посвящен политическому портрету Владимира Ленина и попыткам большевиков экспортировать революцию в Европу. На этот раз речь пойдет о том, как в XX веке народы Латинской Америки пытались построить социалистические государства. Победа кубинской революции стала примером для соседей, но борьба за идеалы социализма обернулась массовыми убийствами, голодом и полным разочарованием в коммунистической идее.

«Капитализм отвратителен. Он несет лишь войну, лицемерие и соперничество». Эти слова кубинского революционера Фиделя Кастро о ненавистном ему строе стали гимном борьбы латиноамериканских марксистов. Мысли о справедливом устройстве общества проникли в регион задолго до этого.

Идеи социализма в странах Латинской Америки начали распространяться в конце XIX века. В основном их проводниками становились европейские рабочие-иммигранты. В ряде стран были созданы и действовали социалистические партии, которые пропагандировали марксизм и призывали трудящихся включиться в политическую борьбу. Наиболее массовой и влиятельной стала Социалистическая партия Аргентины, образованная в 1896 году и вошедшая во Второй интернационал.

Однако Октябрьская революция 1917 года в России перевернула все. В зависимости от отношения к ней левые в регионе разделились на коммунистическое и социал-демократическое направления и перешли к открытой вражде друг с другом. Первые пришли к власти в трех странах — Кубе, Никарагуа и Гренаде.

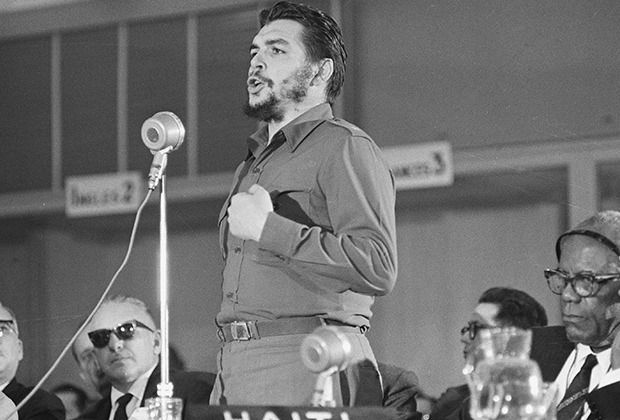

Фидель Кастро и его сторонники, 1957 год

Фото: CBS Photo Archive / Getty Images

Остров несвободы

Именно крупнейшему острову Карибского бассейна было суждено стать главным символом борьбы за ценности равенства. За победу революции на Кубе Фидель Кастро и его товарищи сражались против авторитарного режима Фульхенсио Батисты пять с половиной лет. Начало борьбы отсчитывается с 26 июля 1953-го, когда группа повстанцев атаковала военные казармы Монкады в Сантьяго. Тогда все закончилось разгромом нападавших — из 166 человек 61 был убит, более 50 захвачены.

Кастро оказался под следствием. В политической культуре закрепилось последнее слово команданте в суде. Сначала он рассказал об ужасах диктаторского правления: 90 процентов кубинских детей заражены паразитами, 700 тысяч человек не имеют работы, каждый третий крестьянин не может написать свое имя. При этом в речи Кастро не было ни слова, которое отсылало бы к идеологии социализма, — это было скорее националистическое выступление. Фидель закончил фразой, позже ставшей культовой: «История меня оправдает». Но судьи его тогда не оправдали. Кастро получил 15 лет тюрьмы, из которых отсидел только два года и вышел в 1955-м по амнистии.

В июне того же года Фидель и его брат Рауль уже оказались в Мехико, где познакомились с молодым аргентинцем, будущей легендой всего коммунистического движения Эрнесто Че Геварой. Вместе они сформировали левое «Движение 26 июля». Правда, единственным выходцем из рабочего класса среди первых его лидеров был Камилло Сьенфуэгос.

Кубинцы собираются на улицах Гаваны перед приходом в город Кастро и его бойцов

Фото: Lee Lockwood / The LIFE Images Collection via Getty Images / Getty Images

Кубинцев по-настоящему зажигала риторика Кастро. Главным лозунгом революции стал «Родина или смерть!» («Patria o muerte!»). Именно под этим девизом сторонники Кастро пришли к победе: вооруженная борьба за власть на Кубе завершилась 1 января 1959 года, на острове была объявлена социалистическая республика.

Новое правительство отменило действовавшую конституцию и свободные выборы. Кастро так описывал свою победу: «Я начинал революцию, имея за собой 82 человека. Если бы мне пришлось повторить это, мне бы хватило пятнадцати или даже десяти. Десять человек — и абсолютная вера».

То, что мы сделали, должно научить нас, что невозможного нет. Ведь то, что казалось невозможным вчера, стало возможным сегодня. И поэтому ничто не покажется нам невозможным завтра

В первое время после революции отношения Кубы и США были хорошими — их даже прозвали медовым месяцем: Кастро несколько раз приезжал к соседям с визитом. Однако в мае 1959 года на острове был принят закон об аграрной реформе, по которому была произведена национализация земель, находившихся в иностранной собственности, и установлен максимально возможный размер частной собственности. В результате земельные наделы получили более 100 тысяч крестьян. Потом Кастро объявил о национализации крупных предприятий и банков. Это серьезно повлияло на американский капитал в стране и ухудшило отношения с Вашингтоном.

В то же время Кастро начал сближаться с советскими коммунистами, что тоже вызвало резкое недовольство в США. В результате американцы в 1960-м наложили на Кубу торговое эмбарго, а в 1961 году разорвали с ней дипломатические отношения. США даже попытались свергнуть ставший неугодным им режим, но операция провалилась.

Все это лишь укрепило власть революционеров и помогло им начать репрессии. Тысячи кубинцев были арестованы, для защиты достижений революции была создана специальная милиция. Известно, что в это время Че Гевара лично совершал убийства, причем делал это целенаправленно и хладнокровно. Уничтожались все, кто могли стать противниками власти. Кроме того, товарищ Че открыл знаменитый исправительно-трудовой лагерь на полуострове Гуанаакабибес: туда отправляли «сомнительных личностей», совершивших «преступления против революционной морали» — гомосексуалов и тех, кто не поддерживал идеологию Кастро.

Впоследствии кубинский лидер назначил Че Гевару министром промышленности страны. Однако это решение оказалось губительным для экономики — революционер так и не смог стать управленцем. Кастро был недоволен деятельностью Че, а его антисоветские заявления лишь подливали масла в огонь. Вскоре Фидель устал от соратника и отправил его делать революцию в Боливии, где Че и погиб в 1967-м.

В 1962 году Куба оказалась местом, где вполне могла начаться Третья мировая война: тот год запомнился событиями, которые закрепились в истории под названием Карибский кризис. После решения США разместить ракеты в Турции СССР ответил аналогичными мерами на Кубе, неподалеку от американских границ. Вашингтон расценил эти действия как непосредственную угрозу национальной безопасности и выдвинул ультиматум: либо ракеты немедленно выводятся, либо они будут уничтожены вместе с советским персоналом и всем островом. Мир без преувеличения стоял на пороге ядерной войны, однако в последний момент советский и американский лидеры Никита Хрущев и Джон Кеннеди договорились о приемлемых условиях разрешения конфликта. Ракеты с Кубы были выведены.

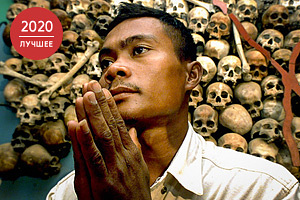

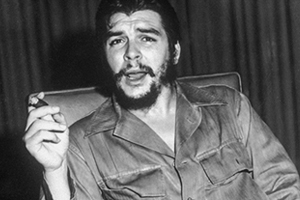

Эрнесто Че Гевара, 1961 год

Фото: AP

В 1965 году «Движение 26 июля» было переименовано в Коммунистическую партию Кубы. К тому времени страна уже принимала активное участие в зарубежных конфликтах — гражданской войне в Анголе и Сандинистской революции в Никарагуа. Кроме того, под опеку Острова свободы попала Гренада. В разное время Куба поддерживала повстанцев и марксистские режимы Латинской Америки (Пуэрто-Рико, Гватемала, Боливия, Перу, Бразилия, Аргентина), Африки (Алжир, Эфиопия) и Азии и оказывала гуманитарную помощь этим странам. Советский Союз, в свою очередь, заваливал Кубу деньгами: к примеру, именно Москва покупала большую часть выращиваемого на острове сахарного тростника. Фидель возглавил новое объединение независимых государств — Движение неприсоединения.

Вместе с американскими санкциями это привело к дефициту продуктов, а затем и к полноценному кризису. В начале 1990-х ВВП Кубы рухнул на 30 процентов, что не могло не привести к серьезному недовольству населения и массовым протестам. От полной экономической катастрофы страну спасла богатая нефтью дружественная Венесуэла. Этот кризис показал, что романтический запал социализма на Кубе иссяк, и ей жизненно необходимы реформы: остров не смог обойтись без малого и среднего бизнеса.

Эпоха Фиделя Кастро закончилась 19 февраля 2008 года, когда он объявил об уходе в отставку с поста председателя Госсовета и главнокомандующего войсками, передав власть брату Раулю. В 2016 году Фидель умер в возрасте 90 лет. Символично, что за год до этого его страна подписала соглашение о торговле с США.

По данным американских правозащитных организаций, за то время, что Фидель находился у власти, в тюрьмы и концентрационные лагеря в стране попало больше политических заключенных (в процентном отношении к численности населения), чем при правлении Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина. Были годы, когда в тюрьмах по политическим мотивам одновременно находились 100 тысяч человек; по разным подсчетам, были убиты и казнены до 14 тысяч человек.

Одним из главных достижений времен Фиделя на Кубе до сих пор считают успехи в медицине: подготовка высококлассных врачей, самая низкая младенческая смертность в западном полушарии и продолжительность жизни больше, чем в США. Кубинские доктора работают более чем в 60 странах мира, в основном в Африке и Латинской Америке. Считается, что их труд приносит в казну как минимум 6,3 миллиарда долларов. Это и поныне главный источник валюты для Кубы, с которым не может сравниться даже туризм.

Считается, что Фиделя Кастро в последние годы постигло разочарование: революционные идеалы померкли, страна двигалась совсем в другую сторону, однако противостоять этому процессу оказалось уже некому.

В 2019 году на Кубе была принята новая конституция. В ней по-прежнему закреплены руководящая роль Коммунистической партии и социалистическая идеология государства, однако документ впервые с 1960 года признает отказ от курса на построение коммунизма и вводит ограниченное понятие частной собственности. Также на Кубе появился пост президента (вместо председателя Госсовета), который может руководить всего два пятилетних срока. Сейчас этот пост занимает Мигель Диас-Канель, который не принимал непосредственного участия в Кубинской революции в силу возраста — он родился в 1960 году.

Американские студенты в кубинском медицинском университете, 2006 год

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Революция Ортеги

Вторым после Кубы примером прихода радикально левых сил к власти в Латинской Америке стала Сандинистская революция (по имени видного революционера 1920—1930-х годов Аугусто Сезара Сандино) в Никарагуа, завершившаяся в июле 1979 года свержением проамериканского режима Анастасио Сомосы. Тогда лидером местных красных стал Даниэль Ортега. В Соединенных Штатах победа революционных сил была воспринята как страшное геополитическое поражение, сравнимое с потерей влияния на Кубе.

Вдохновленные революцией на Острове свободы, сандинисты вели партизанскую войну против диктатуры Сомосы 17 лет — с 1962 по 1979 год. За это время погибло более 50 тысяч никарагуанцев, более 150 тысяч человек стали беженцами.

После победы сандинисты отобрали имущество семьи Сомосы и поддерживавших его людей. Они также сделали упор на аграрную реформу и ликвидацию безграмотности, создали систему медицинской помощи для малообеспеченных слоев населения. В системе власти при этом возрастала роль армии.

Само по себе оно не представляло серьезной опасности, но оказалось проблемным вкупе с американской блокадой и экономическими трудностями, которые вызывали массовое недовольство населения. Не помогли сандинистскому социалистическому правительству и примерно 700 советских военных, оказывавших помощь в борьбе в течение десяти лет. Инструкторы из СССР, в частности, обучали никарагуанцев обращению с советской техникой, приемам диверсионной и партизанской борьбы. Сначала диверсантов готовили в Крыму, но потом решили, что делать это на месте проще и дешевле.

В конце 1980-х годов между противоборствующими сторонами было заключено мирное соглашение, согласно которому в Никарагуа проводились свободные парламентские и президентские выборы, была объявлена демобилизация контрас (наемников США) и сокращение вооруженных сил. Победу на парламентских выборах одержала коалиция УНО, в составе которой были самые разные политические элементы — от коммунистов прокитайского толка до наследников сомосовской Либеральной партии. Так в стране наступил конец единовластию сандинистов.

Даниэль Ортега и его сторонники, 1984 год

Фото: Jeff Robbins / AP

Революционная Гренада

Левое движение на крошечном острове Гренада зародилось в 1960-е. В то время в стране идеи о справедливости после колониализма были разбавлены негритюдом — идеологией о самодостаточности черной расы с лозунгами о силе темнокожих (Black Power) и растафарианством.

Это левое культурное сообщество в итоге переросло в политическое и привело к образованию в 1973-м из множества отдельных групп марксистской партии «Совместные усилия в области социального обеспечения, образования и освобождения — Новое движение ДЖУЭЛ». У организации было два секретаря-координатора, но явным лидером считают учившегося в Лондоне на юриста Мориса Бишопа.

Изначально партия пыталась мирными методами бороться с авторитарным режимом премьер-министра Эрика Гейри и выдвинула ему обвинения в преступлениях социально-экономического и политического характера. В ответ полиция при поддержке криминальной группировки «Банда мангустов» жестко разгоняла акции протеста и нападала на оппозиционеров. Изменить ситуацию не получилось и на выборах 1976-го: результаты были сфальсифицированы в пользу действующих властей. После этого движение ДЖУЭЛ сделало ставку на насильственные методы борьбы и даже создало собственные боевые группы.

Пост главы революционного правительства занял лично Бишоп. Он взял в свои руки еще и посты министров обороны, безопасности и информации. Место первого вице-премьера занял ярый сталинист Бернард Корд.

«Партия считала социализм единственным решением наших проблем», — подчеркивал Бишоп после переворота. И на стотысячной Гренаде внедрили привычные механизмы: однопартийный режим с запрещенной оппозицией, все реальные решения оставались за ЦК партии и Политбюро. Любопытно, что страна все это время оставалась в Британском Содружестве, и на острове оставался представитель королевы Елизаветы II — генерал-губернатор Пол Скун.

Под контроль правительства было переведено выращивание мускатного ореха, переработка тропических фруктов и рыболовство — то, на чем специализировалась экономика Гренады. Впрочем, в отличие от многих похожих режимов, здесь все-таки оставались признаки советской новой экономической политики (НЭП) — больше половины экономики оставалось в частных руках. При этом инфраструктура и банки безоговорочно ушли под контроль государства. Главным элементом новой политики стала невиданная прежде в Карибском море милитаризация: гренадские Народно-революционные вооруженные силы по численности значительно превысили армии и полиции всех соседних островов вместе взятых.

Свержение режима Гейри и введение социальных программ поначалу вызвало большой энтузиазм у населения. Однако последовавшие централизация власти, государственный статус одной идеологии и запрет оппозиции довольно скоро спровоцировали недовольство. Для его подавления правительство Бишопа сформировало аппарат политических репрессий, главную роль в котором играло армейское «Управление специальных расследований».

Один из бойцов-сандинистов в городе Хинотега, 1978 год

Фото: Shepard Sherbell / Corbis via Getty Images

Дружественные Куба, СССР и ГДР ожидаемо помогали победившим «красным» маленькой Гренады. Это казалось разумным — как минимум из-за удачного географического положения страны недалеко от США. В связи с этим правительство Бишопа получало немалые субсидии и кредиты. Благодаря этим средствам неграмотность в стране снизилась в семь раз, почти в каждом селении появились медпункты.

Однако к осени 1983 года Гренада оказалась в трудном социально-экономическом положении. Бишоп пошел на негласный контакт с Международным валютным фондом, чтобы получить заем, и задумался о нормализации отношений с США. Среди членов правительства острова произошел раскол.

Группа во главе с заместителем премьера Бернардом Кордом пыталась убедить Бишопа поделиться властью, однако он отказался. 13 октября 1983 года Корд при поддержке сторонников из фракции OREL (входила в ДЖУЭЛ) совершил переворот, взял власть в свои руки, посадив Бишопа под домашний арест.

Это привело к крупным народным выступлениям по всей стране, и в ходе одной из этих акций Бишоп был освобожден. Затем при невыясненных обстоятельствах Бишопа привезли в штаб армии — форт Руперт, где вместе с соратниками расстреляли.

После этого власть в стране взял так называемый революционный военный совет во главе с генералом Хадсоном Остином. Новые власти управляли страной всего шесть дней, прежде чем в Гренаду вторглись США: американцы решили воспользоваться нестабильностью и кровопролитием, чтобы положить конец провокациям (прежде всего со стороны Фиделя Кастро, который время от времени отправлял в Гренаду своих военных). Советский Союз не стал защищать социалистов, а мировое сообщество ограничилось стандартным устным осуждением в ООН.

Американские войска во время вторжения на Гренаду, 1983 год

Фото: Сlaude Urraca / Sygma via Getty Images

***

Приход к власти в Латинской Америке президентов и правительств социалистической ориентации с конца 1990-х получил название «левого поворота». В первую очередь социалистами называли себя те, кто выстраивал свою политику на яром антиамериканизме. Но политика в этих странах базируется в первую очередь на боливаризме (местный демократический социализм) и элементах национализма.

Знаковой победой в этом направлении стал триумф Уго Чавеса на президентских выборах в Венесуэле в 1998 году. В разное время левые реформаторы стояли во главе Гайаны, Бразилии, Чили и Боливии. Они выступали за расширение и воплощение социальных программ с бесплатным образованием и медициной, увеличение количества рабочих мест, предоставление земли беднякам, национализацию природных ресурсов. Но в 2010-х большинство из них потеряли власть — Латинская Америка снова откатилась вправо и практически полностью отказалась от радикально левых идей.