В издательстве «Новое литературное обозрение» вышла книга «"Маленький СССР" и его обитатели». Очерки социальной истории советского оккупационного сообщества в Германии. 1945–1949». Она рассказывает о деятельности Советской военной администрации в Германии (СВАГ), созданной 6 июня 1945 года и управлявшей восточными немецкими землями вплоть до образования ГДР в октябре 1949 года. Как десятки тысяч советских людей, оказавшихся в самом центре послевоенной Европы, реагировали на столкновение с чуждым и доселе неизвестным западным миром? Как складывались их взаимоотношения с побежденными немцами? Как жизнь за границей повлияла на их мировосприятие и отношение к сталинскому государству? Об этом «Ленте.ру» рассказали авторы книги — кандидат исторических наук, независимый исследователь Владимир Козлов и историк, журналист Марина Козлова.

«Такого при советской власти еще не было»

«Лента.ру»: Как из названия книги, так и из ее текста следует, что Советская военная администрация в оккупированной Германии (СВАГ) являлась слепком послевоенного СССР. Насколько точным был этот слепок и можно ли говорить о непреодолимой советскости сотрудников военной администрации — сваговцев, как вы их называете?

Владимир Козлов

Владимир Козлов: Слепок — не совсем подходящее слово. Оно предполагает идеальные совпадения, а наш «маленький СССР» — особенный. Несколько десятков тысяч советских людей впервые работали, жили, женились и даже рожали детей за границей. Такого при советской власти еще не было.

Сваговцы должны были следовать советским установлениям, обычаям и устоям, но далеко не всегда у них это получалось. Эти люди пытались приспособиться не только к требованиям начальства, но и к послевоенной Германии, научиться жить среди немцев. При этом им приходилось постоянно оглядываться, не наблюдает ли за ними из-за угла строгий политработник.

Да и время было особенное. Историки давно заметили возникшее во время войны и сохранявшееся какое-то время после ее окончания чувство раскрепощения у поколения победителей

Говорят о деидеологизации, стихийной десталинизации, даже о неодекабризме. Мы не склонны были втягиваться в этот спор определений, но попытались провести полевое исследование послевоенных культурных изменений, затронувших советских людей, оказавшихся в центре Европы.

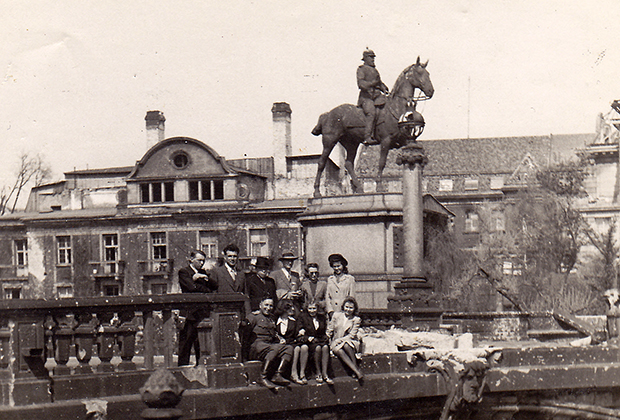

Сотрудники СВАГ в послевоенной Германии

Фото: Семейный архив Марины и Владимира Козловых

Для этого, как нам кажется, уместно опираться на определения, которые придумала сама власть, а она назвала (обозвала) новые явления «преклонением перед заграницей» и «космополитизмом», обратив на них острие критики и репрессий. Нам оставалось только увидеть ту реальность, которая скрывалась за инвективами партийной пропаганды. Понять, в какой мере сотрудники СВАГ чувствовали личную несвободу, существуя в репрессивном идеологическом поле.

Один из героев вашей книги, бывший переводчик СВАГ, известный германист А.А. Галкин говорил, опираясь на личный послевоенный опыт: «Мы совершенно были не готовы к оккупации». Как это высказывание соотнести с тем общеизвестным фактом, что важнейшие вопросы большой политики были решены и предрешены еще во время войны, а на Потсдамской конференции после Победы сформулированы достаточно обстоятельно? Вы сами упоминаете многочисленные директивные документы высшего и среднего уровня советского управления, в которых все расписано до деталей и вроде бы разложено по полочкам. Что тут не так?

Марина Козлова

Марина Козлова: В том-то и дело. Директивы и приказы — это одно, а реальная практика и ее исполнители — совсем другое. Нас интересовали именно они — те, о ком в Кремле говорили не поименно, те, кто для высшего руководства страны всегда оставались безымянными: лейтенанты, капитаны, полковники, цивильные сотрудники, как их называли в СВАГ.

Все эти люди попали в чрезвычайно сложную жизненную ситуацию. Фактически им очень по-советски приказали: цели ясны, задачи определены — исполняйте, товарищи! А товарищи, особенно в военных комендатурах, поначалу пребывали в некоторой растерянности. А как управлять-то? Мы ведь оккупантами никогда не работали, нас этому никто не учил.

Владимир Козлов: У союзников, американцев и британцев, на территории которых (за исключением колоний) не было боевых действий и которые не испытали тягот немецкой оккупации, имелось гораздо больше возможностей и времени для подготовки оккупационного персонала. В США и Великобритании офицеров по гражданским делам с 1943 года обучали на специальных курсах.

Ничего подобного в Красной армии, сначала втянутой в ожесточенные бои на собственной земле, а затем вовлеченной в масштабные операции на территории Восточной Европы, не было. Определенное исключение составляли, пожалуй, армейские спецпропагандисты. Но и они привыкли призывать немцев сдаваться в плен, а не управлять ими. Да и мало было таких офицеров. Даже переводчиков, хотя их и готовили интенсивно во второй половине войны, не хватало практически на всем протяжении существования СВАГ.

Бремя оккупации

То есть советская оккупационная администрация создавалась буквально с колес?

Марина Козлова: СВАГ действительно создавали в пожарном порядке. Большинство попавших на работу в военную администрацию, кроме разве что присланных из Москвы работников наркоматовского масштаба, были обычными советскими людьми, собранными с бору по сосенке, особенно на низовых уровнях управления — в военных комендатурах.

Руководители комендантской службы на совещаниях постоянно указывали на кадровые проблемы, жаловались, что им присылают в основном таких сотрудников, которые не подходят. Стоит ли удивляться, что уже в июле 1945 года первый главноначальствующий СВАГ маршал Жуков приказал радикально пересмотреть состав военных комендатур. Тех, кто не подходил по своим деловым и моральным качествам для работы в военной администрации, Жуков потребовал незамедлительно заменить на лучших офицеров из войск. Но сделать подобное за отведенную неделю было совершенно невозможно.

Неудивительно, что постоянная «чистка» (хотя это слово и старались не употреблять) продолжалась до конца существования СВАГ. Каждый год менялось до трети сотрудников. Бесконечные замены указывали на то, что кадровая система СВАГ, ее персонал постоянно находились в зоне социально-культурной турбулентности.

Владимир Козлов: На первых порах, да и позднее, недостаток опыта и специальных знаний приходилось компенсировать импровизациями. И эти низовые импровизации вытаскивали тяжелый воз оккупационной практики.

Импровизировали и кадровики. И если на начальных этапах работы подобные импровизации были частично оправданы особыми обстоятельствами, то как объяснить то, что случилось в 1947 году, когда началась массовая замена фронтовиков на молодых офицеров из внутренних военных округов?

Новичков сорвал с места и унес в немецкую неизвестность неумолимый поток государственных усмотрений. Офицеров отправляли в Германию чуть ли не по тревоге, из летних лагерей, не давали времени устроить личные дела, отгулять отпуск, повидаться с семьями, оставшимися на зимних квартирах. Опять спешка, форс-мажор, хотя война уже два года как кончилась. В результате недовольство, обиды, отсутствие настроя на работу.

То есть с людьми совсем не считались?

Владимир Козлов: Большинство сваговцев были военными. И они, конечно, должны были выполнять приказ. Это их служба и их обязанность. Но тем кадровикам, которые посылали строевого офицера на должность, скажем, ответственного за сельское хозяйство района, следовало задуматься о неприятных последствиях таких решений — как для дела, так и для человека.

Хорошо, если новые сотрудники обладали достаточным деловым потенциалом и сравнительно легко адаптировались к новому месту службы. Но многие новички были возвращены в СССР как «неподходящие». Сейчас даже трудно себе представить, как часто встречалось в документах военной администрации это слово.

В УСВА земли Тюрингия, например, пришлось откомандировать на родину каждого второго офицера, присланного на замену после 1947 года

Те, кому удалось удержаться на службе в СВАГ, освоились и поднаторели в работе. При всех претензиях руководства к подчиненным, оно после традиционной критики нерадивых стало признавать: «Мы же в основном имеем на местах людей с головой, людей, которые имеют понятие и умеют по-настоящему оценивать положение».

Но этот кадровый успех был достигнут методом проб и ошибок. Советская кадровая машина шла вперед, не оглядываясь, ломая по пути карьеры и судьбы многих «неподходящих», которых сама же в приказном порядке и направила на работу в Германию.

Герои и антигерои

Когда я читал книгу, то понял, что военная администрация в Германии для вас не какая-то безликая человеческая масса, а сообщество очень разных людей, среди которых у вас есть свои герои и антигерои. Расскажите об этих людях подробнее.

Марина Козлова: Наша тема предполагала работу с большим количеством бюрократических бумаг. Это служебные записки, приказы, донесения, протоколы партийных собраний… Документы официальные, весьма специфические. От иных так и веет скукой.

Тем не менее именно благодаря этим документам мы познакомились со множеством интересных, ярких и своеобразных личностей. Это и энтузиасты своего дела, такие как Николай Пасхин, владевший несколькими языками и издавший на свой страх и риск немецко-русский словарь «Сельское хозяйство и лесоводство». Или капитан Небесный, разработавший новый метод лечения чесотки у лошадей, который использовали по всей провинции Мекленбург.

Мы сочувствовали тосковавшему по армейской жизни капитану Косыреву, которому, как он сам говорил, вместо того, чтобы командовать батальоном или даже полком, приходилось сидеть в дежурке и «решать разные вопросы». Вместе с капитаном Тараскиным мы недоумевали, почему в 1947 году офицерам вдруг запретили привозить в Германию жен. И нельзя было не посочувствовать сваговцам, влюбившимся в немок. Их любовь была разрушена пришедшим из Москвы безапелляционным запретом жениться на иностранках.

А кто из этих людей произвел на вас наибольшее впечатление?

Марина Козлова: Для меня это, пожалуй, Иван Сазонович Колесниченко, начальник Управления СВА в Тюрингии. Это был удивительно цельный человек сталинской эпохи, прямолинейный, честный до мозга костей, принимавший все происходящее в СВАГ близко к сердцу и пытавшийся исправить даже то, что исправить было невозможно. Именно благодаря Колесниченко, его озабоченным письмам и докладным запискам мы узнали, поняли и, можно сказать, почувствовали многие обстоятельства реальной сваговской жизни.

Генерал-майор Иван Колесниченко

Генерал-майор ненавидел интриги и умел противостоять тем, кто их плел. Например, в августе 1946 года в Тюрингии появился некто Д., активист очередной кампании по борьбе с тем, что в СВАГ называли барахольством. На мелочи Д. не разменивался. Ему очень хотелось раскрутить громкое генеральское дело.

И товарищ Д. стал выискивать материалы на начальство, в том числе и на Колесниченко

Он запугивал и запутывал сотрудников, хвастался, что 16 лет проработал в ЧК-ОГПУ, безуспешно пытался накопать компромат, мешал работать. Подчиненные сразу же доложили генералу о провокаторе. Но Д. не повезло. Более неудачного кандидата на роль барахольщика трудно было найти.

Колесниченко вел скромную жизнь — не хотел приучать детей к барству. Семья питалась в офицерской столовой, обходилась без домработницы, что для генералов того времени было довольно нетипично. Поначалу генерал смотрел сквозь пальцы на бурную деятельность Д. Ему, мол, велели копать, вот он и копает — человек-то подневольный.

Но Д. не унимался. Под угрозой оказалось все окружение генерала. Люди насторожились. Они увидели в провокаторе «героя 1937 года». И тогда Колесниченко напрямую обратился к главноначальствующему СВАГ маршалу В.Д. Соколовскому. Тот все понял и приказал отозвать нечистоплотного карьериста из Тюрингии, не дожидаясь, пока тот отыщет какого-нибудь очередного врага народа.

Неправильное понимание коммунистами «текущего момента», вынесенное в публичную сферу, грозило провинившимся не просто профилактическими беседами. Вина капитана Натфулина, экономиста комендатуры района Вайсензее города Берлина, вступившего в ВКП(б) во время войны, состояла в том, что в течение нескольких месяцев «в узком кругу офицеров» он «вел антисоветскую пропаганду, возводил клевету на существующие порядки в СССР и восхвалял при этом жизнь немецкого населения в Германии». Говорил о плохих материальных условиях жизни в Советском Союзе, о неправильной налоговой и карательной политике. За это военный трибунал приговорил его к десяти годам лагерей и лишил воинского звания.

Дело Натфулина поражает своей обыденностью и фарисейством причастных к нему лиц. О «разговорах» офицера стало известно замполиту комендатуры, который в присутствии коменданта настучал уполномоченному СМЕРШа. А тот, в свою очередь, сообщил о своих далеко идущих оперативных планах: Натфулина не трогать, пока не соберется «весь материал». Бдительные начальники прислушались к мнению контрразведки и на какое-то время затаились. Как будто ждали, когда их подчиненный наговорит себе на те самые стандартные десять лет.

Но в марте 1947 года Натфулину пришло время демобилизоваться. Чтобы не упустить добычу, капитана арестовали и через два месяца осудили. Начальник политуправления СВАГ Андреев счел этот случай настолько значимым, что доложил о нем на самый верх — начальнику Главпура И. В. Шикину.

Оставим возмущенных политначальников в далеком 1947 году. И сообщим читателю о тех действительно значимых фактах, которые проигнорировал в своем донесении генерал Андреев. Капитан Натфулин был героической личностью. Во время войны он командовал минометным взводом, затем ротой. Был награжден медалью «За боевые заслуги» (1943), орденами Красной Звезды (1943), Красного Знамени (1945) и Отечественной войны II степени (1945). В 1943 году был ранен, но остался в строю.

В боях за город Кюстрин он «с группой бойцов проделал проход в проволочном заграждении противника, первым ворвался в дом, превращенный немцами в крепость». В том же бою двадцатидвухлетний командир минометной роты «беспрерывно обеспечивал огнем наступающие подразделения, нанося противнику большие потери, лично сам, находясь в боевых порядках, корректировал огонь миномета». Во время штурма капитан был ранен и отправлен в госпиталь.

Вот такого «махрового антисоветчика» выявили политработник комендатуры и представитель СМЕРШа. Для полноты картины сообщим читателю, что Г. И. Натфулин был реабилитирован и внесен в единую базу данных жертв репрессий в СССР.

Владимир А. Козлов, Марина Козлова «"Маленький СССР" и его обитатели. Очерки социальной истории советского оккупационного сообщества в Германии. 1945–1949» / М.: Новое литературное обозрение, 2021, С. 129-130

За десять лет работы мы столкнулись с множеством человеческих историй — трагических, драматических и даже комических. Но, наверное, лучше заглянуть в книгу, чтобы подробнее с ними познакомиться. И заодно самостоятельно определить, кто был кем в советском оккупационном сообществе.

Победители и побежденные

Как после войны в Германии складывались отношения победителей и побежденных, менялись ли они со временем?

Владимир Козлов: Скажем прямо: в первые дни после капитуляции Германии русские (слово «россияне» тогда еще не было в ходу) вряд ли могли ожидать от немцев немедленного раскаяния и признания вины, а немцы от русских — всепрощающих улыбок. Весь первый год оккупационные власти и местное население пребывали в состоянии психологической настороженности. Две стороны, разъединенные не только памятью о войне, но и разным пониманием миропорядка, условиями жизни и обычаями, испытывали мотивированную обоюдоострую подозрительность и враждебность.

Немцы засыпали военную администрацию жалобами на поведение военнослужащих. Маршал Жуков признавал обоснованность этих жалоб и наполнил свои жесткие приказы о наведении порядка в советской зоне оккупации немецкими смыслами. А советские военные видели на стенах домов и заборах не только умиротворяющие плакаты со словами Сталина о Германии и немцах, но и нацистские надписи, самодельные листовки, свежие изображения свастики, что отнюдь не убеждало в лояльности населения. В оккупационном сообществе не умолкали разговоры об умышленных отравлениях, диверсиях, взрывах, нападениях из-за угла на одиночек.

Проблема взаимоотношений победителей и побежденных заключалась, конечно, не только в обоюдной остаточной ненависти к вчерашним врагам, хотя и в ней тоже. Преодоление послевоенных эксцессов в армиях, вышедших из войны, как и борьба с травмирующей мирных жителей послевоенной преступностью, были частью глобального процесса.

Человеческие сообщества переключались с операционного кода «война» на операционный код «мир». А «мир» — это и другое понимание ценности человеческой жизни, и иное восприятие недопустимого в человеческих отношениях, и преодоление синдрома «война все спишет». Понятно, что наиболее болезненно этот переход, хотя и очень по-разному, переживали общества, больше всего пострадавшие от войны.

В отношениях русских и немцев, помимо взаимной настороженности, присутствовал еще и комплекс превосходства над побежденными «фашистами» у одних и страх перед «восточными варварами» у других

Какофония припоминаний и отрицательных эмоций, принесенных победителями в Германию, была отягощена послевоенной эйфорией и вольницей, а для кого-то из «затесавшихся» (как говорили в то время) — еще и уверенностью в безнаказанности. Эта была лишь очевидная часть сложного социального процесса, показать и объяснить который мы попытались в нашей книге.

Психологическое напряжение между победителями и побежденными, возникшее по вполне понятным причинам после войны, так и не было до конца преодолено и вряд ли могло быть преодолено за время и в условиях оккупации. Но нас интересовали не только очевидные послевоенные проблемы взаимоотношений русских и немцев. В центре внимания была разница в восприятии одних и тех же жизненных явлений, противостояние, а в иных случаях противоборство социальных и культурных оценок, наложенных на совершенно разный человеческий опыт.

Например?

Марина Козлова: Взять хотя бы вопрос о продовольственном снабжении. Эта тема до 1947 года доминировала в жалобах и претензиях немцев к оккупационным властям. Немецкий взгляд на вещи был прост и настоятелен: вы нас оккупировали, теперь должны нас кормить. Хотя на самом деле кормить должны были немецкие органы самоуправления.

Жители Берлина в очереди за картофелем. Август 1945 года

Фото: AbeBooks Inc.

В то время, когда жители Восточной Германии жаловались на нехватку продуктов и сбои в снабжении (а это была совсем не надуманная проблема), во многих районах Советского Союза свирепствовал самый настоящий голод, о котором немцы не знали и, наверное, не захотели бы знать.

Проблема приобретала неприятный политический привкус. Слабым утешением для советских оккупационных властей были немногочисленные голоса здравомыслящих. В личной беседе с представителями СВАГ директор кинотеатра, некто Цивике, немецкий гражданин польского происхождения, поделился своими впечатлениями: «Население недовольно существующими нормами и особенно тем, что выдаются они несвоевременно, говорят, что у англичан лучше… Я им говорил: неужели вы думаете, что русским стоит только потрясти руками, чтобы посыпалось все? Ведь вы же сами аплодировали в кино, когда видели, как сжигаются русские деревни. Неужели вы думаете, что русские должны урвать у себя последнее, чтобы дать вам? Англичане ежедневно говорят о том, что во всем мире недостает продуктов питания». <…>

В феврале 1946 года, когда сваговцы разбирались с немецким продовольственным недовольством, искали способы исправить положение, обеспечить полноценную выдачу положенного по нормам, дисциплинировать немецкое самоуправление и преодолеть коррупцию пришедших к власти коммунистов, а заодно и заглушить сердитые немецкие голоса советскими репрессивными методами, в Галле прибыл корреспондент английского журнала The Economist. Он увидел проблему под довольно неожиданным углом зрения — не только с точки зрения немецких обид, но и с позиции советских недоумений.

Несмотря на то что Галле, по словам корреспондента, представлял собой «редкое зрелище неразрушенного немецкого города», первое, с чем пришлось столкнуться, были жалобы: «Не хватает продуктов питания… В магазинах можно купить очень мало». Но в то же время англичанин не увидел и явных признаков голода. Он даже отметил, что «немцы хорошо питались во время войны, и сейчас состояние их здоровья хорошее. Их жалобы очень часто вызывают раздражение, так как обнаруживают со стороны большинства немцев полное нежелание понять, что существует мировая нехватка продовольствия, что никакое военное правительство не может сделать чудес и что участие немцев в деле облегчения трудностей данного периода является совершенно незначительным».

За этими общими наблюдениями последовало описание любопытной жанровой сценки. Болезненная и худенькая русская девушка — сотрудница Советской военной администрации — спокойно отвечала на жалобы пухлой розовощекой немки: «Два-три года тому назад я жила в Уфе, в Сибири; я эвакуировалась туда со своими родителями из Москвы. Тогда я считала бы себя очень счастливой, если бы у меня было то, что вы получаете теперь».

В ответ немка повернулась к стоящему рядом англичанину и многозначительно произнесла: «Но культурный человек имеет более высокие требования». Эту невинную, на первый взгляд, фразу корреспондент назвал «ключом к разгадке существующего положения». Он обнаружил у немцев в советской зоне оккупации плохо скрываемое высокомерие, «некоторое чувство того, что они подчинились низшей культуре. В этом можно уловить отзвук нацистской пропаганды или волнение уязвленного и болезненного немецкого самолюбия. Но в этом есть и нечто большее. Есть несомненное различие в уровне жизни в Германии и в России».

Подобное различие невозможно было не заметить. Все советские люди, оказавшиеся в Германии, это понимали, признавали, а некоторые даже и восхищались бытовым комфортом и техническим «немецким гением», но они болезненно воспринимали проявления арийский спеси и самодовольства, которые столь явно проступили в претензиях «культурной» немки.

Владимир А. Козлов, Марина Козлова «"Маленький СССР" и его обитатели. Очерки социальной истории советского оккупационного сообщества в Германии. 1945–1949» / М.: Новое литературное обозрение, 2021, С. 61-64

Совсем нетрудно себе представить, как воспринимали сваговцы, получавшие из дома мрачные и наполненные отчаянием письма, жалобы немцев на плохое питание и недостаток жиров.

Прав был некий солдат-комсомолец из военной комендатуры Бернштайн, когда после письма из дома признался замполиту: «Да, товарищ майор, какое у нас будет настроение, если нам говорят здесь одно, а из дома получаем другое. Плохо живут дома, просят помощи…»

На таком тяжелом психологическом фоне продовольственные трудности немцев не казались невыносимыми. Обида победителей, на которую обратили внимание политработники еще в мае 1945 года в Берлине, зазвучала с новой силой. Лейтмотивом можно считать высказывания рядового С.: «Мы победителями вышли из войны, а сейчас немецкое население продовольствием снабжается лучше, чем наш народ в России».

Подобных «нездоровых» высказываний было немало в конце 1946 — 1947 году, и звучали они постоянно: «В Германии живут хорошо, а наш народ в России сейчас голодает»; «Советская администрация проявляет чрезмерную заботу о немцах, немцы получают больше продуктов, чем наши колхозники, и живут лучше»; «Почему мы мало берем с Германии? У нас на Родине люди босые и голодные».

Политработники докладывали, что не только рядовые, но и офицеры, от которых ждали пресловутой «сознательности», были недовольны немецкими продовольственными преимуществами. На занятиях офицерского состава «офицер Соколов пожаловался, что мы очень заботимся о питании немцев, а у него дома мать-старуха не получает продпайка, и положение такое, что хоть вешайся». Появились даже единичные высказывания, что вообще «политика нашей партии в Германии неправильна», «недостаточно прижимаем немцев, слишком либеральничаем с ними».

Неудивительно, что советского офицера Хайкина так задела реплика немецкого доктора, к которому он привел своего заболевшего сына. «Вот я возил своего ребенка к немецкому врачу, — рассказывал сваговец на партийном собрании, состоявшемся под новый 1947 год, — который рассмотрел (вероятно осмотрел — авт.) и говорит: да, хотя наши дети меньше ваших детей употребляют жиров, но они у нас здоровые».

Немецкий врач, по всей вероятности, просто не представлял себе, в каких условиях прожил мальчишка четыре военных года. Отец не стал вступать в спор и возражать доктору, от которого ждал медицинской помощи, а не дискуссий. А мог бы и сказать, где провел его ребенок годы войны, как питался, из-за чего такой худой и истощенный. И кого в этом следует винить — плохую русскую наследственность или немецкое нападение и оккупацию?

Владимир А. Козлов, Марина Козлова «"Маленький СССР" и его обитатели. Очерки социальной истории советского оккупационного сообщества в Германии. 1945–1949» / М.: Новое литературное обозрение, 2021, С. 69-70

Иногда письма из дома были на три четверти вымараны военной цензурой, а за черными цензурными лакунами, как подсказывали людям опыт и воображение, могло скрываться только самое худшее.

Получалось, что очень многие жители СССР питались гораздо хуже, чем побежденные немцы. Это вызывало недоумение и раздражение

Только через два года проблема «жиров» в ее русской и немецкой трактовках почти исчезла из актуальной повестки. Время продовольственных недовольств закончилось, но конфронтация восприятий осталась. Для нее всегда находились поводы и причины. Одна из глав нашей книги называется «Русские и немцы: кризисы непонимания». Там обо всем этом сказано достаточно подробно.

«Брались за роли Сталина или Жукова»

А как относились немцы к денацификации, Нюрнбергскому процессу и что по этому поводу думали сотрудники СВАГ?

Владимир Козлов: Денацификация была важнейшей задачей, которую предстояло решать всем союзникам. Об этом написаны десятки книг, хотя, конечно, всегда можно добавить что-то новое. Нас вопрос избавления от нацистского прошлого интересовал в определенном ракурсе — как, по мнению сотрудников СВАГ, обычный немецкий обыватель преодолевал взгляд на жизнь, сформированный нацистской властью.

Нюрнбергский процесс начался в ноябре 1945 года. Но уже в июле-августе, сразу после создания СВАГ, военные комендатуры, говоря современным языком, вели мониторинг пронацистских настроений. Начало суда над гитлеровской верхушкой лишь подстегнуло эту вполне понятную заинтересованность. Сваговцы посчитали, что простые обыватели высказываются о суде с осторожностью — так, чтобы себе не навредить.

Хотя при этом немцы постоянно подчеркивали, что злодеяния подсудимых настолько ужасны, что трудно поверить, что кто-то мог творить такое. Газеты, где сообщали о суде в Нюрнберге, расхватывали моментально. Коменданты докладывали, что были случаи, когда один немец терпеливо ждал, пока другой прочитает газету, а потом покупал ее для себя.

Подсудимые на Нюрнбергском процессе, 1945-1946 гг. В переднем ряду, слева направо: Герман Геринг, Рудольф Гесс, Иоахим фон Риббентроп, Вильгельм Кейтель. Во втором ряду, слева направо: Карл Дёниц, Эрих Редер, Бальдур фон Ширах, Фриц Заукель

Из саксонского Хайденау сообщали, что в городе даже дети играли в Нюрнбергский процесс. При этом с удовлетворением отмечалось, что ни один ребенок не хотел играть в Геринга, зато все охотно брались за роли Сталина или Жукова.

Сваговцы прекрасно понимали, что Нюрнберг открыл лишь первую страницу психологического освобождения немцев от нацизма. В донесениях того времени были зафиксированы весьма половинчатые немецкие высказывания. Среди немцев находились и те, кто не верил в подлинность документов, предъявленных на процессе, и считал постановочными кадры кинохроники о лагерях уничтожения. Иные не столько сожалели о содеянном нацистами, сколько болезненно переживали поражение. Они скорее обвиняли Гитлера в том, что он проиграл войну, а не в военных преступлениях и геноциде евреев.

Марина Козлова: Сотрудники СВАГ докладывали начальству о реакции немцев на советские фильмы о войне. Многие зрители возмущались соотечественниками: как можно смеяться над немецкими солдатами, когда они с жалким видом вылезали из подвалов Берлина? На кинофильме «Сталинград» только половина зала досиживала до конца, да и то уходила с заплаканными глазами и в подавленном настроении.

Иногда, увидев в кинохронике, как советские солдаты бросают к мавзолею фашистские знамена, немцы не могли сдержаться и начинали кричать: «Сволочи! Что вы делаете?». Сваговские офицеры даже предлагали начальству воздержаться от показа таких фильмов, потому что они только злят немцев.

Не могли немцы поверить и в те страдания, которые пережили советские граждане в блокаду Ленинграда. Некая фрау Шульц из Арнштадта, посмотрев кинофильм «Жила-была девочка» о двух маленьких блокадницах — семилетней Настеньке и пятилетней Катеньке, снятый Виктором Эйсымонтом в Ленинграде в 1944 году, засомневалась: «Этого не может быть, чтобы люди перенесли такие лишения, это можно только в кино разыграть».

Сваговцам вообще казалось, что хотя большинство немцев с готовностью осуждали посаженных на скамью подсудимых нацистских преступников, но мало кто готов был признать свою личную ответственность за поддержку гитлеровского режима. В сознании сотрудников СВАГ гвоздем засела неприятная мысль: рядовые немцы склонны и себя объявить чуть ли не жертвами нацизма, они хотят остаться в стороне, сославшись на неведение.

Советские смыслы для немецкой жизни

Одна из ключевых тем вашей книги — это конфликт советских управленческих привычек с немецкой реальностью, трансформация большой политики Сталина в практике оккупационного управления. Что, на ваш взгляд, мешало достижению поставленных советским руководством целей?

Владимир Козлов: Сваговцы были советскими людьми. Они пришли в Германию со своим, скажем так, странным пониманием демократии, с твердой привычкой к безальтернативным выборам и решениям, с советской шкалой прогрессивного и реакционного, с наивным ожиданием от немцев (хотя бы от рабочих) «сознательности» во всем, что касалось выполнения приказов оккупационной власти.

Общинные выборы в СЗО (советской зоне оккупации — прим. «Ленты.ру») немцы, пусть и под присмотром СВАГ, все-таки проводили не по-советски. Они были альтернативными, что привело советских кураторов в состоянии легкого шока и растерянности. Генерал-майор Колесниченко впоследствии признавался, что для сотрудников УСВА (Управления Советской военной администрации — прим. «Ленты.ру») федеральной земли Тюрингия «проведение общинных выборов явилось делом необычным. Мы имели наш, советский опыт выборов, в которых Коммунистическая партия выступает в блоке с беспартийными, выставляя единый список кандидатов. Здесь же каждая партия выставляла свои списки кандидатов, общественные организации выступали со своими списками».

Мало того, что сваговским политработникам пришлось терпеть и смиряться с этой необычной многопартийностью. Дикой казалось сама возможность предвыборной борьбы, сравнение кандидатур избирателями, состязательность, при которой во власть могли попасть «не те» и «не наши».

О предвыборной деятельности, выходившей за рамки одобренного и утвержденного, начальству докладывали как о чем-то чрезвычайном. Выступления партийных руководителей таких буржуазных партий, как Христианско-демократический Союз (ХДС) или Либерально-демократическая партия (ЛДП), воспринимались как «вредное явление среди населения», вызывая желание кого-нибудь арестовать за «не те» речи.

Донесения о предвыборной активности партий, как это было, например, в провинции Мекленбург, пестрели на полях недвусмысленными резолюциями: сделать все, чтобы «воспретить работу неправильных партий» там, где они чересчур активны. Когда начальник УСВА Мекленбурга генерал Скосырев получил донесение, что Христианско-демократический союз не только агитирует против СЕПГ (Социалистической единой партии Германии, основанной в советской зоне оккупации в 1946 году, правящей партии в ГДР в 1949-1990 годах — прим. «Ленты.ру»), но еще и вербует новых членов и создает новые партийные ячейки, последовало указание запретить подобные действия, во всяком случае ничего подобного не делать без ведома комендантов.

Без надзора не остались даже местные руководители СЕПГ. Стоило члену провинциального президиума этой партии Р. Бозе сказать в узком кругу однопартийцев: «То, что сейчас происходит в партиях, является делом рук русских. Все делается только под давлением русских», — как генерал Скосырев тут же приказал «специально наблюдать» за вольнодумцем. Участие духовенства в предвыборной агитации, по мнению генерала, вообще было «против демократии».

Он потребовал от подчиненных «принять меры против подобных». Предвыборные листовки печатать без санкций комендантов тоже было нельзя. За это могли и арестовать. Поддержка оккупационных властей была только у одной партии — СЕПГ. Так многопартийные немецкие выборы пытались приблизить (и приблизили) к советскому однопартийному шаблону.

Владимир А. Козлов, Марина Козлова «"Маленький СССР" и его обитатели. Очерки социальной истории советского оккупационного сообщества в Германии. 1945–1949» / М.: Новое литературное обозрение, 2021, С. 85-86

Жизненный опыт сталинского человека был тем основным и глубинным, с чем он вошел в Германию и от чего ему до самого конца существования СВАГ не давали избавиться, перекрывая здоровую управленческую прагматику идеологическими и политическими фильтрами.

Пытаясь управлять немецкой жизнью, выполняя в меру собственного разумения вышестоящие указания, многие сваговцы, обремененные советским опытом, недоумевали, сталкиваясь с чуждой, враждебной, пусть и поверженной Германией. Иногда, особенно в начале оккупации, военные коменданты с трудом выходили за рамки своих советских управленческих привычек. А чаще оставались в этих рамках, пытаясь адаптировать свое восприятие Германии к родным и близким советским смыслам и образу действий.

Сотрудники СВАГ в послевоенной Германии

Фото: Семейный архив Марины и Владимира Козловых

При столкновениях с немецким миром в памяти сваговцев оживали родные и знакомые с детства картины: строгие уполномоченные из райкома, «накачки» и вызовы на ковер, угрозы за саботаж хлебозаготовок, социалистическое «давай-давай», неудержимое желание что-нибудь немедленно перевыполнить и обязательно любой ценой.

Марина Козлова: Сваговцы принесли в Германию советские навыки угрожающей политизации любого сбоя в системе управления. Стоит ли удивляться, что заместитель начальника Политуправления СВАГ называл саботажем отказ зажиточных немецких крестьян сеять по плану, «ссылаясь на влажность почвы». Законы природы, на его взгляд, «саботажников» не оправдывали. Парторг управления сельского хозяйства и лесоводства СВАГ П.А. Анчихоров, разбирая практики некоторых комендатур, прямо обвинил их в том, что они механически переносят на немецкую деревню методы руководства советской действительностью.

Советские увлечения, отягощенные политической неграмотностью, по свидетельству того же Анчихорова, в некоторых случаях доводили сваговских экспериментаторов чуть ли не до попыток коллективизации. А уж это в корне противоречило всем мыслимым и немыслимым установкам оккупационной власти. Но проблема заключалась в том, что в горних высях большой политики звучали правильные слова, а до немецких крестьян доносилось эхо, искаженное советскими привычками.

В политическом подсознании сваговцев, если можно так выразиться, советский пример присутствовал (или должен был присутствовать) как эталон, прикладывая который к Германии, следовало оценивать всю ее несоциалистическую «отсталость». Отчасти по этой причине с трибун партийных активов и на встречах руководства СВАГ с сотрудниками постоянно звучала мысль: не пытайтесь управлять Германией напрямую, действуйте через немцев. Без их содействия с задачами оккупации не справиться.

«Кругом все нельзя делать»

Вы пишете, что после войны советские люди, жившие и служившие в оккупированной Германии, попытались стихийно расширить пространство личной свободы, ограниченное многочисленными запретами. Как это стремление соотносилось с тяжелым морально-психологическим климатом второй половины 1940-х годов, вызванным политическими кампаниями в СССР?

Владимир Козлов: Запреты и ограничения окружали сваговца со всех сторон. Нельзя было смотреть немецкие фильмы, посещать немецкие рестораны, кабаре и танцзалы, читать газеты и журналы, выходящие по лицензии союзников, ходить в западные зоны оккупации, жить в немецких квартирах, завязывать неподобающие связи с немецкими женщинами, слушать передачи зарубежных радиостанций, ходить на работу в гражданском…

Как выразился один из сваговцев, капитан Гредякин, «кругом ограничения, кругом все нельзя делать». Конечной, хотя и недостижимой целью подобных запретительных практик, набиравших силу на протяжении всей истории СВАГ, было превращение внешнего запрета во внутреннюю цензуру, закрепление советских шаблонов поведения и оценок.

Однако, в отличие от капитана Гредякина, неожиданно для самого себя произнесшего эти слова на политинформации в сентябре 1949 года (о чем тут же было доложено кому надо), сваговцы образца 1945-1946 годов жили в условиях, когда правила поведения и запреты еще не были многократно повторены в грозных приказах, а наказания не отредактированы применительно к новым реалиям.

Чтобы запустить контрольные и репрессивные механизмы, требовалось время

В этот зазор между советским регламентом и послевоенной неопределенностью сваговец вторгался раз за разом, используя открывавшиеся возможности. Партийно-государственный идеологический посыл искажался, трансформировался или весьма своеобразно усваивался населением «маленького СССР». Этот процесс был усилен и приобрел более выраженные формы из-за переключения интереса на внешний мир, на освоение реальности, противостоявшей тому, к чему людей приучала советская жизнь.

В чем конкретно это выражалось?

Марина Козлова: В ответ на появление некоторых требований, задевавших личные или групповые интересы сваговцев (выселение в закрытые военные городки, запрет на общение с немцами, особенно с немками, требование срочно выявить космополитов и т.д.), в оккупационном сообществе тут же возникали разнообразные способы уклонения от этих невыполнимых требований или навязанных ограничений.

Сотрудники СВАГ в послевоенной Германии

Фото: Семейный архив Марины и Владимира Козловых

Причем затаившиеся практики уклоняющегося поведения обнаружились не только там, где их появления следовало однозначно ожидать — в частной жизни и повседневном бытии. Они пропитывали все социальное пространство СВАГ, раскрывали себя в управленческих и служебных действиях.

Подобные практики существовали под гнетом лишь на первый взгляд тотального контроля сталинского государства. Они не выпячивали себя, маскировались и мимикрировали. Неслучайно слово «невыполнение», касавшееся целого ряда запретов, было одним из самых ходовых в сваговском бюрократическом обиходе.

«Впереди был тупик насилия»

Владимир Козлов: Мы уже говорили о послевоенном духе свободы, который явно беспокоил партийную верхушку. Она оценила его как идеологическую и организационную разболтанность и поставила в контекст холодной войны. Одновременно с новым кругом преследований за антисоветскую агитацию и пропаганду началось профилактическое осаживание тех, кто потенциально еще не стал оппонентом режима, но продемонстрировал к этому некоторую предрасположенность.

Многолюдные партийные мероприятия 1948-1949 годов имели особую тональность. Хорошо видно, как накануне 70-летия вождя бронзовел культ, как шла прививка правильного речевого поведения, как мем «Сталин» звучал все патетичнее и все больше отдавал дурновкусием. Мы четко видим идеологических аниматоров. Эти лица, приближенные к верхам, тонко чувствовали намеки времени и понимали, когда надо переходить на новый уровень славословия.

На фоне раздуваемого партийным руководством культа вождя и бесконечных апелляций к его авторитету разворачивались дисциплинирующие идеологические кампании второй половины 1940-х годов. Они были призваны сформировать «настоящего патриота», сочетавшего «безграничную любовь к своему народу со жгучей ненавистью ко всем и всяким врагам», ко всему чужому и несоветскому. В СВАГ активизировалась машина устрашения, сознательно формировавшая адекватную с точки зрения режима дисциплинирующую среду.

И все-таки кампании конца 1940-х годов прошли в «маленьком СССР» совсем не так, как в среде столичной интеллигенции. Поначалу они выглядели скорее имитациями, чем идеологическим и антисемитским умопомрачением и тем более гражданскими казнями. Сваговцы учились исподволь защищаться и защищать своих от вышестоящих инвектив, увертываться, хитрить и не сдаваться по первому оклику из Москвы. Им это далеко не всегда удавалось, но именно подобный скромный опыт люди, прошедшие школу СВАГ, принесли с собой в послесталинскую действительность.

Именно поэтому в книге вы приходите к выводу, что в последние годы правления Сталина советская идеология явно деградировала?

Владимир Козлов: Я считаю, что, обретя свою зрелую форму, поздний сталинизм оказался доведением до абсурда всей сталинской государственной модели. Ей больше некуда было развиваться.

Энтузиасты оставались в разочарованном меньшинстве, приспособленцы делали карьеру, молчаливое большинство выжидало

Первомайские торжества в Берлине, 1949 год

Фото: Herbert Blunck / German Federal Archives

Впереди был тупик насилия, уже не освященного коммунистической правдой. Об этом ярко свидетельствовало перерождение «мягкой» борьбы с космополитизмом в дело врачей-вредителей.

С этой точки зрения хрущевская оттепель, какими бы причинами она ни была вызвана, стала неизбежным (во всяком случае ожидаемым, возможным) последствием деградации позднего сталинизма с его неразрешимыми противоречиями. Стоит ли удивляться, что будущие шестидесятники и будущие неосталинисты, образно говоря, вышли из одной шинели — постепенного, но неумолимого разложения сталинского режима после великой войны.