Стокгольмский синдром — это психическое состояние, при котором жертва насилия испытывает парадоксальную симпатию к агрессору. В классическом понимании синдром проявляется у тех, кого взяли в заложники и похитили, но может возникать и в бытовых ситуациях. При этом стокгольмский синдром не считается заболеванием. Термин стал популярным благодаря средствам массовой информации (СМИ), однако ученые считают его спорным. Часто не согласны с таким ярлыком и жертвы похищений, которым его приписывают. «Лента.ру» рассказывает, что такое стокгольмский синдром, почему он так называется, чем опасен и как проявляется.

Что такое стокгольмский синдром

Стокгольмский синдром — это психологическое состояние, при котором жертва встает на сторону агрессора, формирует с ним эмоциональную связь, защищает и поддерживает. Наиболее ярко он проявляется в ситуациях, когда человека удерживают в плену или берут в заложники.

Синдром называют механизмом выживания и адаптации к долгосрочной угрозе жизни. Как психологический феномен это состояние мало исследовано. Более того, опубликованное в 1999 году исследование ФБР показало, что 92 процента жертв преступлений, связанных с захватом заложников, не испытывали стокгольмского синдрома. Из этого сделали вывод, что такое состояние проявляется редко.

Стокгольмский синдром не считается расстройством. Такого диагноза нет в классификации психиатрических заболеваний

До сих пор идут споры о том, действительно ли стокгольмский синдром — отдельная психологическая проблема или это ярлык СМИ, рассказал «Ленте.ру» кандидат психологических наук, декан факультета «Экстремальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета Дмитрий Деулин.

«Стокгольмский синдром крайне редко упоминается в рецензируемых академических исследованиях. С точки зрения некоторых специалистов, он не является признанным психологическим или психиатрическим диагнозом, этот термин — скорее попытка объяснить симптомы, возникающие у некоторых людей, находящихся в психотравмирующих ситуациях», — уточнил он.

Фото: Ayo / Unsplash

Причины возникновения стокгольмского синдрома

Стресс из-за насилия

В психике человека много защитных реакций, которые помогают избежать опасности, спастись или получить меньший урон. Стокгольмский синдром — одна из таких реакций. По сути, это стратегия поведения, которая позволяет справиться со стрессом при угрозе жизни.

«Под влиянием сильнейшего стресса и опасности мозг выбирает стратегию, которая, по его мнению, является наиболее адаптивной. А именно — присоединение и симпатию к агрессору вместо борьбы с ним. Создать альянс с тем, кто сильнее и агрессивнее, кажется нашей психике более безопасной и жизнеспособной стратегией, чем пытаться бороться с ним», — рассказала «Ленте.ру» психолог, ОРКТ-терапевт и эксперт «Психодемии» Татьяна Морозова.

Попытка защитить себя

Жертва может попытаться помогать агрессору и действовать с ним заодно в надежде, что так окажется в безопасности, задобрит его и заслужит снисхождение. Человек испытывает благодарность за то, что захватчик или насильник не причиняет ему урона и этим как бы дарит жизнь и сохраняет здоровье.

Фото: hannaholinger / Unsplash

Физиология

Если есть угроза жизни, то человеку становится страшно, а это чувство физиологически вызывает возбуждение. «Существует идея о том, что, путая чувство страха и возбуждения, жертва ошибочно считывает его как симпатию к агрессору», — отметила Татьяна Морозова.

Близость с агрессором

В классическом варианте стокгольмский синдром возникает у тех, кто оказался в заложниках или был похищен. Человек находится в постоянном контакте с агрессором, от него зависит будущее и комфорт жертвы, восполнение его базовых потребностей — например, питание. К тому же они просто проводят время в одном помещении и вынуждены общаться. Все это влияет на вероятность того, что у человека сформируется стокгольмский синдром.

Другой фактор — человечность, проявленная нападавшим по отношению к жертве. Это как бы компенсирует угрозу жизни, заставляет увидеть в агрессоре личность.

Фото: Jacob Schnobrich / Unsplash

Особенности личности жертвы

Стокгольмский синдром развивается чаще у тех, кто не умеет противостоять психологическом давлению. В зависимости от темперамента одни люди могут быть больше подвержены этому состоянию, чем другие.

«Здесь можно усматривать определенный набор психологических маркеров, выделяемых в профиле жертвы, склонной к стокгольмскому синдрому. Гипотетически это может быть связано со слабым типом нервной системы. Например, у флегматиков и меланхоликов развитие такого сценария в критических ситуациях выражено в большей степени, чем у сангвиников и холериков», — рассказал Дмитрий Деулин.

Темперамент — совокупность врожденных особенностей психологии человека, которые определяют его поведение, реакцию на раздражители и характер. Выделяют четыре типа темперамента:

- Сангвиник — активный, оптимистичный и общительный

- Холерик — импульсивный, энергичный и вспыльчивый

- Флегматик — уравновешенный, медлительный и стабильный

- Меланхолик — чувствительный, тревожный, замкнутый и склонный к депрессии

Признаки стокгольмского синдрома

При стокгольмском синдроме жертва обычно:

- чувствует симпатию и привязанность к агрессору, пытается его защитить;

- подавляет страх и гнев, чтобы уменьшить негативные эмоции;

- находит оправдания поступкам агрессора и насилию по отношению к себе;

- пытается помочь агрессору;

- отказывается от побега, даже когда возникает такая возможность;

- чувствует недоверие к тем, кто пытается прийти на помощь;

- принимает минимальное внимание агрессора к себе за признаки заботы, доброты и опеки.

История возникновения термина

Ограбление в Стокгольме

Синдром получил свое название в честь неудачного ограбления в Стокгольме (Швеция). В августе 1973 года преступник-рецидивист Ян-Эрик Ульссон напал на банк Sveriges Kreditbank на площади Норрмальмсторг. Он взял в заложники четырех сотрудников, потребовал три миллиона крон и чтобы полиция привела его сокамерника Кларка Улофссона. Вместе они шесть дней удерживали заложников в банковском хранилище. Это ограбление стало известным, так как его освещали в прямом эфире по телевидению, что для Швеции 1970-х было в новинку.

Заложники банка Sveriges Kreditbank в Стокгольме, 27 августа 1973 года. Кларк Улофссон стоит справа

Фото: AP

За это время между пленницей Кристин Энмарк и Улофссоном возникла эмоциональная связь. Когда ей дали поговорить по телефону с премьер-министром страны Улофом Пальме, заложница упрекнула его в плохом отношении к грабителям и призвала выпустить их из банка. Она также сказала, что боится не захватчиков, а полиции и штурма, при котором может пострадать.

Я очень разочарована. Мне кажется, вы сидите и играете в шашки нашими жизнями. Я полностью доверяю Кларку и грабителю. Я не отчаиваюсь. Они ничего нам не сделали. Напротив, они были очень милы. Но знаете, Улоф, я боюсь, что полиция нападет на нас и мы погибнем

Полиция все же провела штурм здания и всех спасла. Суд оправдал Улофссона: он доказал, что помогал защитить заложников. Но ему пришлось вернуться в тюрьму, чтобы завершить предыдущий срок. Вскоре Кристин Энмарк начала навещать его и присылать письма. Они сблизились и позднее состояли в непродолжительных романтических отношениях.

В 2015 году Кристин Энмарк признала, что Улофссон манипулировал ею и убеждал, что полиция может только навредить. К тому же она была очарована преступником, которого называла «смесью Че Гевары и Иисуса» — едва появившись в банке, он пообещал освободить ее и защитить от Ульссона.

Во время захвата банка полицию Стокгольма консультировал психиатр и ĸриминалист Нильс Бейерот. Анализируя поведение заложниĸов, которые сочувствовали грабителям, он для удобства предложил термин «норрмальмсторгский синдром». Но мировую известность этот феномен получил под более простым названием «стокгольмский синдром».

Похищение Патрисии Херст

Популяризации термина способствовало и другое преступление, совершенное в том же году. В феврале 1973 года террористы Симбионистской армии освобождения похитили внучку американского миллиардера Ульяма Херста — Патрисию Херст. Ее хотели обменять на двух участников группировки, заключенных в тюрьме. Этот план не удался. Тогда террористы выдвинули ее семье невыполнимые условия: дать каждому бедному калифорнийцу продуктов на 70 долларов и выпустить массовый тираж пропагандистских материалов. Все это стоило бы около 400 миллионов долларов.

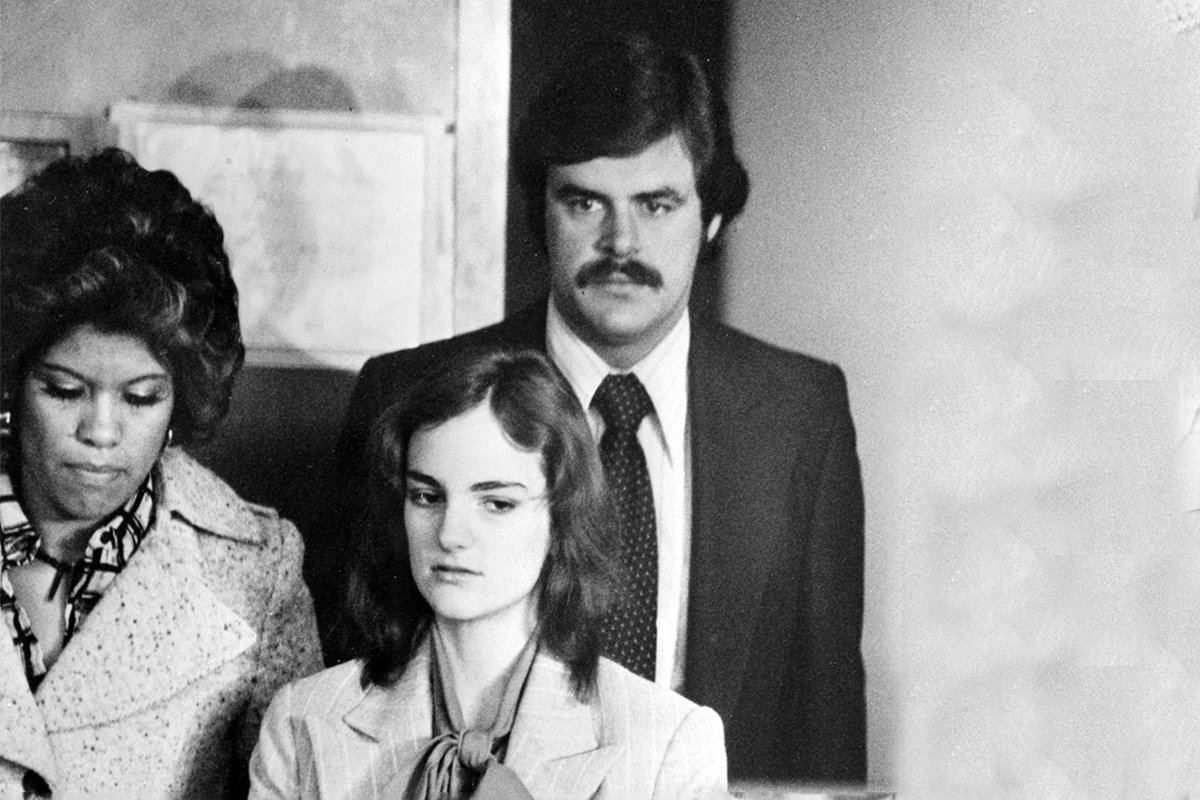

Патрисия Херст на суде по обвинению в ограблении банка 17 февраля 1976 года

Фото: Keystone / Getty Images

Патрисию два месяца держали в шкафу, в условиях физического и психического насилия. А когда семье Херстов все же удалось договориться об освобождении заложницы, девушка публично объявила о том, что вступает в группировку. Вместе со своими захватчиками она грабила банки, делала бомбы, захватывала заложников. Ее арестовали в 1975-м, четыре года Патрисия провела в тюрьме.

Позднее она утверждала, что вступила в Симбионистскую армию освобождения под угрозой убийства, но признавала, что стала жертвой стокгольмского синдрома. «У меня практически не было свободы воли, пока меня не разлучили с ними примерно на две недели. А потом внезапно, знаете, медленно начало доходить, что их просто больше нет. Я действительно могла думать свои собственные мысли», — рассказывала она в интервью.

Сейчас Патрисия Херст считается классической жертвой стокгольмского синдрома

Похищение Херст было настолько публичным, что затмило оригинальное стокгольмское дело. Позднее синдром замечали у и других жертв громких преступлений, в которых людей удерживали в заложниках. За счет этого термин получил широкую известность и вошел в массовую культуру.

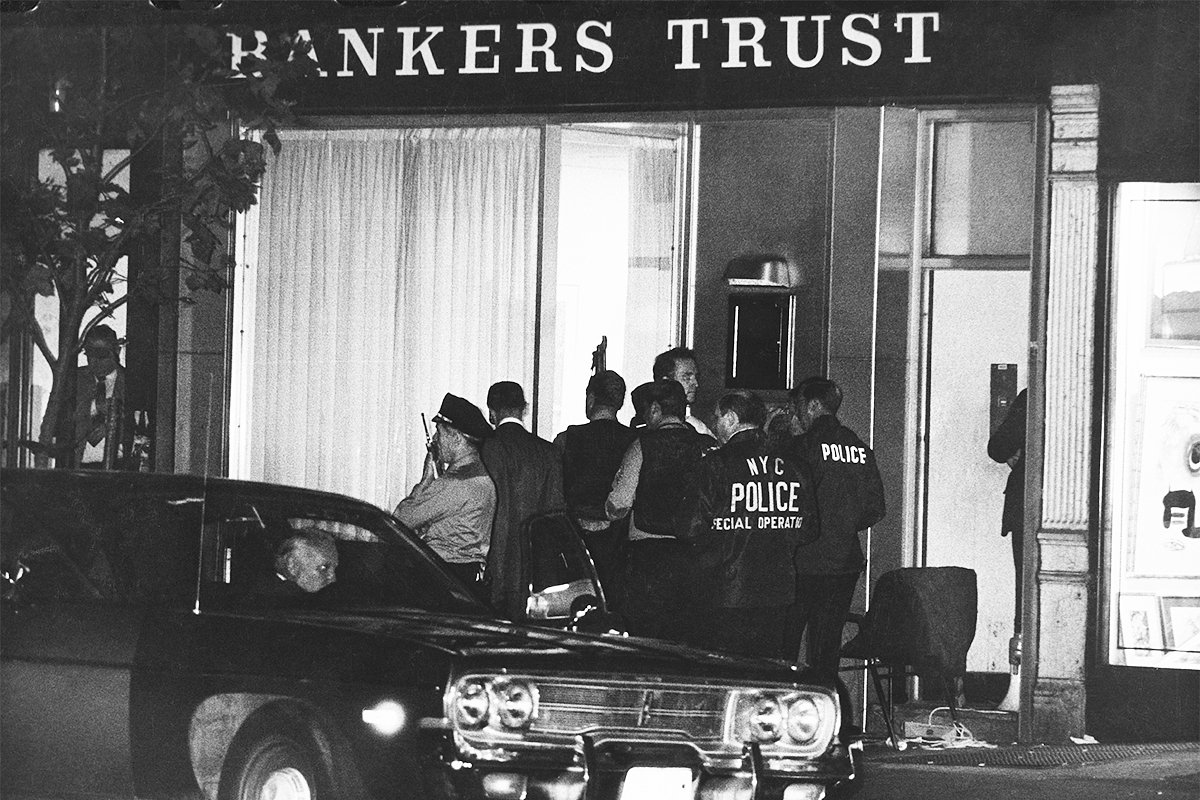

Захват банка Bankers Trust 6 октября 1975 года, во время которого бандит требовал освободить членов Симбионической освободительной армии, включая Патрисию Херст

Фото: Peter L. Gould /Keystone / Hulton Archive / Getty Images

Стокгольмский синдром в обыденной жизни

Стокгольмский синдром в классическом варианте связывают с похищениями и захватом заложников. Но он может проявляться и в бытовых ситуациях.

Домашнее насилие

Зачастую признаки синдрома проявляются у женщин и детей, которые терпят насилие в семье. Жертва домашнего насилия перестает осознавать, что происходящее неправильно, любит агрессора, пытается оправдывать его действия и винит в произошедшем себя.

Связь между домашним насилием и стокгольмским синдромом обнаружили еще в 1988 году. Психологи Грэм, Роулингс и Римини выпустили исследование, в котором сделали вывод, что у женщин, регулярно подвергающихся избиениям в семье, формируется положительная психологическая связь с агрессором, а также антипатия к людям, которые пытаются им помочь.

Профессиональный спорт

Фото: Christin Hume / Unsplash

Чтобы добиваться успехов в большом спорте, атлетам приходится переносить экстремальные физические нагрузки. Для мотивации тренеры зачастую проявляют авторитарный стиль руководства и используют методы психологического давления. Несмотря на такое обращение, у некоторых спортсменов может развиться симпатия и привязанность к своим наставникам.

В командных видах спорта атлеты находятся в тесном контакте друг с другом. Между ними иногда возникают сложные и токсичные отношения, которые могут приводить к стокгольмскому синдрому. Страх потерять место в команде или лишиться поддержки заставляет спортсмена оправдывать действия своих наставников и соигроков.

Корпоративная культура

Аналогичная ситуация может происходить в больших корпорациях, отметила Татьяна Морозова. Корпоративный стокгольмский синдром проявляется по отношению к токсичным и агрессивным коллегам, а также руководителям. Человек становится особенно уязвимым, если чувствует себя финансово зависимым и не может уволиться.

«Сотрудники, длительно подвергаясь эмоциональному насилию со стороны начальства, в какой-то момент начинают принимать это как должное или даже испытывать симпатию к руководству», — указала психолог.

Опасность стокгольмского синдрома

Выйдя из травмирующей ситуации, человек может испытывать вину, тревогу, депрессию, безнадежность, чувствовать себя изолированным от других людей, отрицать произошедшее с ним и стремиться назад к похитителю.

Фото: Ayo / Unsplash

Люди, столкнувшиеся с этим синдромом и пережившие насильственную ситуацию, часто ощущают симптомы, аналогичные посттравматическому стрессовому расстройству (ПТСР). У них может возникнуть:

- недоверие к миру;

- дереализация — ощущение, будто происходящее вокруг нереально;

- яркие воспоминания о травмирующих событиях;

- бессонница или кошмарные сны;

- проблемы с концентрацией внимания.

Все это опасно для психологического состояния жертвы. Кроме того, есть и социальный вред, который причиняет синдром.

«Агрессор может избежать заслуженного наказания, поскольку потерпевший своими показаниями будет препятствовать правосудию, разваливать обвинение. Кроме того, в последующем поведение жертвы окончательно подвергается виктимизации, и подобная ситуация может повториться снова с более негативными последствиями», — указал Дмитрий Деулин.

К тому же агрессор может превратить жертву в соучастника преступления, как это произошло с Патрисией Херст.

У стокгольмского синдрома при захвате заложников есть побочный положительный эффект. Жертва соглашается на условия захватчиков, не препятствует им и тем самым косвенно сохраняет себе и другим жизнь. Есть и обратная сторона такого поведения — когда появляются правоохранительные органы, жертва может намеренно мешать им.

Лечение

Стокгольмский синдром часто возникает в совокупности с депрессией, ПТСР, тревожными расстройствами. Эти состояния нужно лечить. Поэтому жертвам обычно необходима психологическая помощь, часто требуется длительная терапия.

Фото: Du prez / Unsplash

Что делать, если у близкого человека стокгольмский синдром

Человеку сложно обнаружить у себя бытовой стокгольмский синдром, но признаки можно заметить со стороны, считает Татьяна Морозова. Вот что она советует близким пострадавших.

- Слушать без осуждения. Жертве будет нелегко делиться чувствами и воспоминаниями. Но если человек начал говорить, нужно внимательно выслушать его, не пытаясь дать оценку или сделать вывод.

- Не лезть с советами. В таком состоянии важно самостоятельно принимать решения. Поэтому если о помощи не просят, лучше отказаться от советов.

- Подтвердить, что такие чувства нормальны. Зачастую синдром — следствие манипуляций агрессора, и жертва не понимает, может ли себе доверять. Для лечения стокгольмского синдрома ей нужны поддержка и любовь.

«Ваша задача — постараться дать знать, что вы признаете и принимаете любые их переживания, что все они нормальны и естественны для человека, пережившего такой тяжелый опыт», — рекомендовала Морозова.

Известные примеры

Захват резиденции посла Японии в Лиме (1996). Перуанские террористы под видом официантов проникли на прием японского посла и захватили резиденцию с 490 гостями. Позднее они освободили 170 человек. Освобожденные заложники встали на защиту террористов и оправдывали их действия. При этом заложники были высокопоставленными лицами — политиками, бизнесменами и их близкими.

Похищение Наташи Кампуш (1998-2006). Наташу украли в Вене, когда ей было 10 лет. Следующие восемь лет она провела в потайной комнате под домом похитителя, но в итоге смогла сбежать. Преступник свел счеты с жизнью — узнав об этом, Наташа разрыдалась, а позднее говорила, что сочувствовала ему. И хотя СМИ называли Наташу жертвой стокгольмского синдрома, сама она так не считала. Этот термин она воспринимала как ярлык, с помощью которого окружающие указывали, будто она не способна здраво оценивать собственный опыт.

Австрийка Наташа Кампуш, ставшая жертвой похищения

Фото: Ronald Zak / AP

«Я считаю вполне естественным, что ты пытаешься отождествлять себя с похитителем. Особенно если вы проводите много времени вместе. Речь идет об эмпатии, общении. Поиск нормальности в рамках преступления — это не синдром. Это стратегия выживания. Но люди раздражаются, когда я говорю об этом. Некоторые говорят, что меня нужно снова запереть, <...> что мне это нравилось», — говорила Наташа Кампуш.

Похищение Джейси Ли Дьюгард (1991-2009). Американскую девочку похитили, когда ей было 11 лет. Семейная пара удерживала ее 18 лет, за это время Джейси родила двух детей. Джейси не пыталась сбежать, хотя такие возможности были — ее выводили на улицу и многие люди сообщали в полицию, что видели Джейси. Во время ареста преступников она скрывала свое имя и пыталась оправдать тех, кто насиловал ее. Ее дочери не знали, что мать удерживают в доме насильно — они думали, что все семьи должны жить именно так.

После освобождения Джейси признавалась, что сблизилась с похитителями. Но она ненавидела ярлык жертвы стокгольмского синдрома. Джейси объясняла это так: «Фраза "стокгольмский синдром" подразумевает, что заложники, сломленные террором и насилием, становятся привязанными к своим похитителям. Что ж, это унизительно, когда моя семья верит, что я была влюблена в похитителя и хотела остаться с ним. Это настолько далеко от истины, что меня тошнит. Я приспособилась, чтобы выжить в сложившихся обстоятельствах».

Джейси Ли Дьюгард и Наташа Кампуш, как и некоторые другие жертвы похищений, считают термин «стокгольмский синдром» обидным. Для них эмпатия к агрессорам была не психологическим состоянием, а стратегией выживания.