21 августа 1915 года завершилась Моонзундская операция, в ходе которой российский Балтийский флот отразил попытку германских кораблей прорваться в Рижский залив. Немцы понесли ощутимые потери и не смогли помешать русским морякам продолжать оказывать поддержку своим сухопутным войскам на рижском направлении. Благодаря грамотно выстроенной обороне в годы Первой мировой войны Балтийский флот выполнил задачу номер один — не допустил захвата Петрограда с моря. «Лента.ру» вспоминает ход событий.

«Рижский залив очищен от немцев»

21 августа (по новому стилю) 1915 года командующий германскими морскими силами на Балтийском море, брат кайзера Вильгельма II, гроссадмирал принц Генрих Прусский отдал приказ прекратить попытки прорваться в Рижский залив. В штабе принца пришли к выводу, что пока немецкие сухопутные войска не овладеют Ригой и Усть-Двинском — германских моряков в заливе ждет неудача. Заместитель немецкого главнокомандующего на Восточном фронте генерал Эрих Людендорф в своих мемуарах отмечал:

Использовать порт Либавы [ныне Лиепая] для снабжения войск можно было лишь с большой осторожностью. Русские военные корабли и английские подводные лодки господствовали в восточной части Балтийского моря

Последней каплей для принца Генриха стала гибель германского эсминца S-31 в ночь на 20 августа, который подорвался на русских минах. Накануне британская подводная лодка E1 под командованием капитан-лейтенанта Ноэля Лоуренса торпедировала и серьезно повредила немецкий линейный крейсер «Мольтке», который был вынужден уйти на ремонт в Данциг, а в русскую противолодочную сеть попали крейсер «Бремен» и миноносцы S-34 и V-50, которые потратили почти весь день, чтобы выпутаться из ловушки.

Немецкий крейсер «Бремен»

Фото: Library of Congress / Wikimedia

Впрочем, и Балтийский флот 19 августа понес потери: вечером две канонерские лодки «Сивуч» и «Кореец», которые возвращались после постановки мин у Усть-Двинска, нарвались на немецкие тяжелые корабли. «Сивуч» погиб в 32-минутном неравном бою под огнем крейсера «Аугсбург», двух эсминцев и пришедших им на помощь линкоров «Нассау» и «Позен». «Кореец» попытался оторваться от преследователей и выбросился на мель в Перновском заливе, после чего был взорван своим экипажем.

Однако общий счет потерь был не пользу немцев: в пятом часу утра 17 августа русский эсминец «Новик» капитана 2-го ранга Михаила Беренса перехватил в Ирбенском проливе немецкие эскадренные миноносцы V-99 и V-100 и в результате 17-минутного боя вышел из него победителем.

В своем рапорте Беренс сообщал: «Уже третий наш залп дал накрытие, и мы перешли на беглый огонь по головному миноносцу. У него была сбита средняя труба, из основания которой повалили клубы черного дыма. Одновременно возник пожар на юте, мой эсминец уменьшил ход. Я перенес огонь на другой миноносец, который, пройдя между "Новиком" и подбитым кораблем, прикрыл его завесой густого белого газа, выходящего с кормы. До этого второй корабль противника получил несколько попаданий и у него был замечен пожар».

В итоге V-100 ретировался с места боя, а V-99 наскочил на русскую мину и, чтобы не затонуть, был вынужден выброситься на берег. Артиллеристы «Новика» добились 11 попаданий во вражеские корабли, экипажи которых потеряли 17 человек погибшими и 39 ранеными.

Решение принца Генриха прекратить наступление поддержал его венценосный брат Вильгельм II.

Гроссадмирал принц Генрих Прусский

Фото: Ernest F. Henderson / Wikimedia

Морской министр Германии гроссадмирал Альфред фон Тирпиц был вне себя. Он писал: «Морской кабинет дал монарху плохой совет, когда закрепил за ним распоряжение Флотом открытого моря. В результате созданное самим кайзером орудие борьбы на море в известной мере заржавело в кабинете. Там не могли принять решения пустить флот в дело. Зато там старались найти какое-нибудь оправдание собственной слабости и так напали на мысль объявить негодной материальную часть флота».

Флаг-капитан по распорядительной части Балтийского флота (будущий главком морскими силами белых на Дальнем Востоке) капитан 1-го ранга Сергей Тимирев резюмировал:

Рижский залив был чист от немцев, и наши суда вновь заняли свои сторожевые посты у Ирбена, подход к Ирбену немедленно был забросан новыми минами заграждения, что ставило окончательный крест на крупном морском успехе немцев, сводя его на поражение и создавая для нас победу

«Не пропустить противника вглубь Финского залива»

К началу ХХ века русский флот считался третьим в мире после британского и французского, однако поражение в Русско-японской войне 1904-1905 годов и революционные события 1905-1907 годов подорвали позиции отечественного ВМФ. К началу Первой мировой войны на второе место вышел германский Флот открытого моря, уступая британскому Грант-Флиту в соотношении три к двум.

«В согласии с требованием армии Балтийскому флоту была поставлена планом войны задача воспрепятствовать с самого начала войны каким-либо наступательным действиям против Петербурга и со стороны моря ни в коем случае не допустить проникновения противника вглубь Финского залива», — писал контр-адмирал Александр Бубнов.

Тем самым это позволяло перебросить на фронт четыре лучших русских пехотных корпуса, предназначенных для непосредственной обороны столицы.

31 июля 1914 года, за пять часов до объявления в России всеобщей мобилизации, командующий Балтийским флотом адмирал Николай фон Эссен приказал создать минное заграждение между полуостровом Порккала-Удд (ныне Финляндия) и островом Нарген (теперь эстонский Найссаар). За четыре часа минзаги (минные заградители — прим. «Ленты.ру») «Амур», «Енисей», «Ладога» и «Нарова», прикрываемые крейсерами, установили 2124 мины, надежно закупорив вход в Финский залив.

Адмирал Николай фон Эссен

Фото: Agence Rol / Wikimedia

В начале боевых действий в Балтийском море произошло событие, оказавшее серьезное влияние на дальнейший ход морской войны: 26 августа 1914 года около острова Оденсхольм (ныне Осмусаар) сел на мель легкий немецкий крейсер «Магдебург» под командованием корветтен-капитана Рихарда Хабенихта.

Все попытки экипажа снять корабль с камней окончились неудачей, и он стал добычей русских крейсеров «Богатырь» и «Паллада». Главным трофеем явилась сигнальная книга крейсера, которая сыграла решающую роль в раскрытии военно-морского кода Германии. Петроград поделился ценной находкой с союзническим Лондоном.

11 октября 1914-го немецкая подлодка U-26 под командованием капитан-лейтенанта Эгенольфа фон Беркхайма торпедировала «Палладу», который в результате детонации боеприпасов затонул вместе со всем экипажем в 598 человек.

В качестве жеста помощи первый лорд британского адмиралтейства Уинстон Черчилль направил на помощь русским коллегам три подлодки — E1, Е9 и Е11, из которых в октябре 1914-го первые две прорвались на Балтику и поступили в подчинение командования Балтийского флота, Е11 же пришлось вернуться обратно в базу.

Британские подводники усилили мощь Балтфлота и вскоре к первым двум субмаринам добавились еще несколько, командиров которых за боевые успехи Николай II наградил боевыми орденами.

Британская подлодка E1

Фото: World Naval Ships Forums / Wikimedia

Капитан 2-го ранга Сергей Кукель (будущий врио морского министра во Временном правительстве) докладывал начальнику штаба Балтийского флота контр-адмиралу Людвигу Керберу об англичанах: «Ввиду огромного района действия лодок (3000 миль) место стоянки базы безразлично. Лодки плавают совершенно, не считаясь с погодой, так как они очень мореходны».

«Для отдыха личного состава широко практикуется способ лежания на дне на подходящей глубине, так как запас воздуха в лодке при сравнительно с водоизмещением небольшом личном составе позволяет находиться под водой без обмена воздуха суток двое, а обводы лодки и большая плавучесть исключают опасность прилипания к грунту и засорения кингстонов», — описывал положение Кукель.

«Страшный кризис вооружений»

Однако главным оружием в Балтийском море против немецких кораблей были мины.

17 ноября 1914 года западнее Мемеля (ныне Клайпеда) броненосный крейсер «Фридрих Карл» подорвался на русской мине, при этом командир корабля решил, что атакован британской подлодкой, и приказал как можно скорее уходить из этого района. Через 11 минут крейсер подорвался на другой мине и затонул, экипаж был спасен подоспевшим к месту катастрофы крейсером «Аугсбург».

При этом шедший на помощь крейсеру «Фридрих Карл» германский пароход «Эльбинг-9» сам попал на другое минное поле, взорвался и затонул вместе с экипажем.

Немецкий крейсер «Фридрих Карл»

Фото: Agence Rol / Wikimedia

Потеря крейсера привела к тому, что принц Генрих решил прекратить использовать крупные надводные силы против русских и переместил главную базу германских сил на Балтике из Данцига (ныне Гданьск) в Свинемюнде (теперь Свиноуйсьце).

В 1914 году германскому командованию не удалось разгромить Францию, поскольку русская армия оттягивала на себя часть сил и одержала ряд побед, в частности, захватив австрийскую крепость Перемышль. На Западном фронте противники перешли к позиционной войне.

В Берлине было решено в ходе кампании 1915 года нанести главный удар на Восточном фронте, выведя Россию из войны, чтобы затем сосредоточить свои войска для победы над союзниками на Западе. При этом немцы были осведомлены, что русская армия испытывает нехватку боеприпасов.

Генерал Антон Деникин писал:

Уже в конце 1914 года обнаружился острый недостаток снарядов и патронов, но беспечный и невежественный военный министр Сухомлинов умел убеждать государя, Думу и общество, что «все обстоит благополучно». И к весне 1915 года окончательно назрел страшный кризис вооружения и особенно боевых припасов

В общем наступлении должен был участвовать и германский флот. Однако на Балтике 25 января 1915 года германские крейсера «Аугсбург» и «Газелле» подорвались на русских минах и получили серьезные повреждения. После этого на несколько месяцев немецкое морское командование взяло паузу.

25 мая 1915 года адмирал фон Эссен умер от воспаления легких, и на его место был назначен адмирал Василий Канин. Новый командующий Балтийским флотом усилил противолодочную и противовоздушную оборону Финского и Рижского заливов, а также Моонзундских островов, в строй вошли десять новых береговых батарей.

Адмирал Василий Канин

Фото: Bibliothèque nationale de France / Wikimedia

По приказу Канина продолжалась установка минных заграждений на угрожаемых направлениях. Адмирал решил воспользоваться пассивностью противника и нанести ему неожиданный удар, благо разведка донесла, что значительные силы принца Генриха якобы будут направлены в Киль для императорского смотра (сведения не подтвердились).

«Тяжелые кровопролитные бои без патронов и снарядов»

Было решено обстрелять Мемель (ныне Клайпеда) как одну из военно-морских баз врага. С этой целью 18 июня 1915 года в море вышла 1-я бригада крейсеров Балтийского флота под командованием контр-адмирала Михаила Бахирева. Флагманом был крейсер «Адмирал Макаров».

В тот же день германский отряд кораблей под командованием коммодора Иоганна фон Карпфа, разместившегося на крейсере «Аугсбург», ставил мины в Або-Аландском районе, а затем по радио сообщил о выполнении задачи.

На русской эскадре перехватили и расшифровали радиограмму, после чего Бахирев приказал идти навстречу противнику. 19 июня около острова Готланд состоялся бой между русскими и немецкими кораблями.

Крейсера «Богатырь» и «Олег» своим артиллерийским огнем нанесли тяжелые повреждения минному заградителю «Альбатросс», разрушив штурманскую рубку и полубак, а также сбив фок-мачту. Погибли 27 немецких матросов, 55 — были ранены. Вдобавок «Альбатросс» получил подводную пробоину, на нем начался пожар, и экипаж был вынужден выброситься на шведский берег у острова Эстергорн.

Минный заградитель «Альбатросс», выброшенный на берег после боя с русскими крейсерами

Фото: Wikipedia

Броненосный крейсер «Принц Адальберт» был атакован британской подлодкой Е9 и получил повреждения, после чего германские корабли получили приказ срочно возвращаться домой.

На суше германские и австро-венгерские войска перешли в стратегическое наступление. Русские соединения испытывали жесточайший снарядный и винтовочный голод и под давлением противника медленно отступали, оставляя Галицию, Польшу, Литву и часть Латвии.

Деникин вспоминал:

Тяжелые кровопролитные бои, ни патронов, ни снарядов. Одиннадцать дней страшного гула немецкой тяжелой артиллерии, буквально срывавшей целые ряды окопов вместе с защитниками их... И молчание моих батарей... Полки, измотанные до последней степени, отбивали одну атаку за другой штыками или, в крайнем случае, стрельбой в упор. Я видел, как редели ряды моих стрелков, и испытывал отчаяние и сознание нелепой беспомощности. Два полка были почти уничтожены одним огнем

Генерал Антон Деникин

Фото: Library of Congress / Wikimedia

В свою очередь генерал Алексей Брусилов отмечал: «Пока мы наступали, все оружие, оставшееся на полях сражения, — наше и неприятельское — собиралось особыми командами и по исправлении шло опять в дело; теперь же, при нашем отходе, получилось обратное; все оружие от убитых и раненых попадало в руки врага. Внутри страны винтовок не было».

Фронт докатился почти до Риги, однако взять город немецким войскам мешали корабли Балтийского флота, обстреливающие цепи наступающих со стороны Рижского залива.

В итоге немецкий флот начал Моонзундскую операцию: 8 августа 1915 года при поддержке броненосцев «Брауншвейг» и «Эльзас», крейсеров «Бремен» и «Тетис», а также почти двух десятков эсминцев германские тральщики приступили к уничтожению русских минных заграждений в Ирбенском проливе.

«Неприятель приступил к тралению»

В ответ русские канонерские лодки и эсминцы открыли огонь по врагу, мешая тралению. В результате на минах подорвались тральщик Т-52, который затонул, крейсер «Тетис» и миноносец S-144 (оба корабля были отправлены на ремонт), после чего на германскую эскадру совершили налет русские аэропланы, а затем в бой вступил броненосец «Слава».

Броненосец «Слава»

Фото: Wikipedia

Завершив траление первой линии заграждений, немцы двинулись вперед и попали на очередную минную банку, в результате чего подорвался и затонул германский тральщик Т-58. Только после этого противник начал отходить на исходные позиции.

Прорыв немцев в Рижский залив грозил высадкой вражеского десанта в тылу русской сухопутной линии обороны, что могло поставить в безвыходное положение ее правый фланг, опирающийся в море немного севернее Виндавы (ныне Вентспилс).

Капитан 1-го ранга Сергей Тимирев вспоминал: «Поэтому можно себе представить, какая паника поднялась в нашем штабе, когда было получено тревожное сообщение от Трухачева [командующий минной дивизией Балтийского флота], что ввиду Ирбена появилось до 50 вражеских судов; вслед же за тем — что неприятель приступил к тралению и обстреливает из дальнобойных орудий своих больших кораблей район по внутреннюю сторону Ирбена, где сосредоточены морские силы Рижского залива».

Проходы в Ирбенском проливе были дополнительно заминированы (создано поле из 320 мин). На своих минах подорвались и сами минные заградители Балтфлота: «Амур» получил сильные повреждения, а «Ладога» затонула.

10 августа два отряда германских крейсеров обстреляли русское побережье, пытаясь уничтожить стоящие на якоре вражеские корабли, но добились лишь двух попаданий в корму эсминца «Сибирский стрелок», а также сожгли один аэроплан.

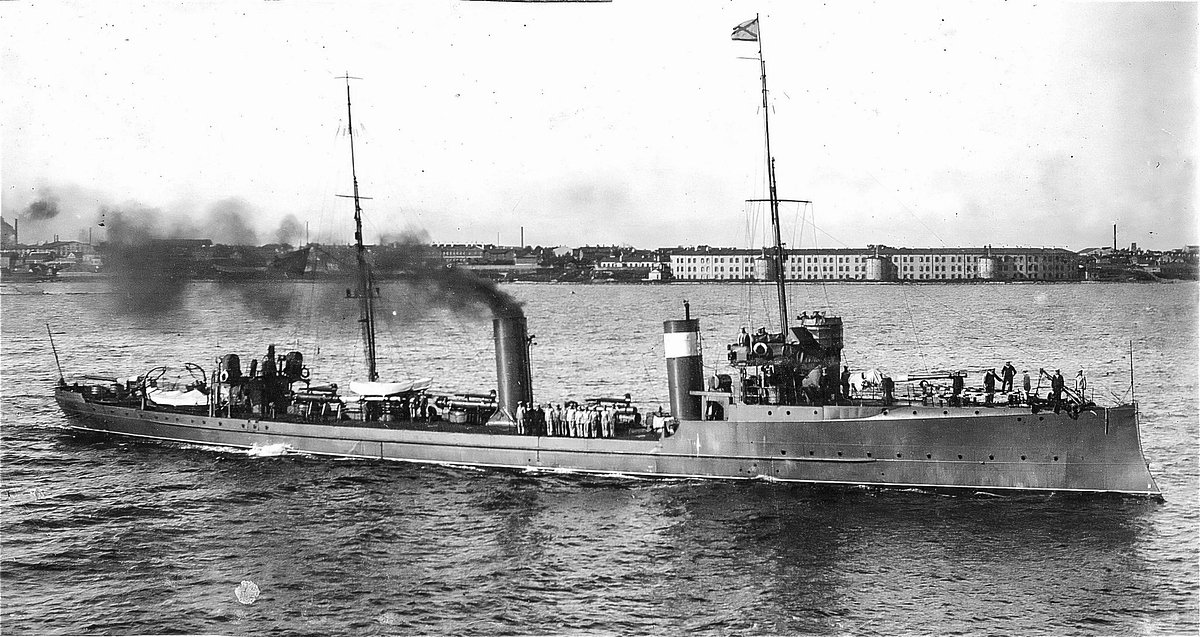

Эскадренный миноносец «Сибирский стрелок»

Фото: Книга «Альбом боевых действий Владивостокского отряда крейсеров», 1905

Немцев отогнал огонь русских береговых батарей и две подлодки, атаковавшие германские корабли: русский «Гепард» под командованием лейтенанта Якова Подгорного и британская Е1 коммандера Ноэля Лоренса. Перед этим, 30 июля, субмарина Лоренса открыла свой боевой счет, потопив переделанный из транспорта в прорыватель минных заграждений германский «Аахен».

Все эти дни в Берлине шли жаркие споры о том, следует ли продолжать Моонзундскую операцию. Тирпиц, адмиралы Эрхард Шмидт и Пауль Бенке считали ее бесперспективной, принц Генрих и командующий Флотом открытого моря адмирал Хуго фон Поль настаивали на ее продолжении. В результате кайзер Вильгельм II склонился к точке зрения младшего брата и приказал продолжать попытки прорыва в Рижский залив.

16 августа началась вторая фаза операции: немецкие тральщики решили прорваться в Ирбенский пролив южным фарватером. Несмотря на то что на минах подорвался и затонул тральщик Т-46, в течение дня траление фарватера было завершено. Попытка «Славы» помешать тралению была сорвана линкорами «Нассау» и «Позен», а также бронепалубным крейсером «Бремен». Силы были неравны, и после боя с немецкими тяжелыми кораблями русский эскадренный броненосец был вынужден отойти.

В погоню за «Славой» были посланы эсминцы V-99 и V-100, которые в ночь на 17 августа столкнулись с русскими эсминцами «Генерал Кондратенко» и «Охотник», помешавшие немцам расправиться с броненосцем. В тот же день эсминец «Новик» включился в бой с V-99 и V-100 и вышел из него победителем.

Тем временем «Слава» вновь вступила в сражение с линкорами «Нассау» и «Позен», получив три попадания 280-миллиметровыми снарядами, которые вызвали пожары и кратковременную потерю управления кораблем.

«Немцы потеряли слишком много кораблей»

18 августа немцы завершили траление фарватеров и на следующий день вошли в Рижский залив. Тимирев отмечал: «Донесение об этом событии повергло в естественное уныние как начальствующих лиц, так и весь флот».

Однако, к удивлению русских моряков, понесенные при прорыве потери вынудили германское командование свернуть операцию.

Тимирев вспоминал:

Все недоумевали. Ходили слухи, что немцы во время прорыва потеряли слишком много кораблей, подорвавшихся на наших минах. По другой версии, говорили, что адмирал, прорвавшийся в Рижский залив, превысил полномочия, за что и был отозван со своим флотом (дико, но на немцев похоже)

Автор книги «Морские битвы Первой мировой. Трагедия ошибок» Александр Больных констатировал: «Вместо легкой прогулки немцы получили тяжелую и кровопролитную битву. Да, они прорвались в Рижский залив, но ведь они не собирались там оставаться! В итоге все потери немцев оказались бесполезны».

В ходе кампании 1915 года русская армия отступила на 500 километров, однако разгромить ее не получилось. Снарядный голод к зиме 1915-1916 годов стал ослабевать. Начальник штаба 7-й армии генерал-лейтенант Николай Головин писал, что в кампании 1916 года «наша легкая артиллерия оказалась уже в удовлетворительной мере обеспечена огнестрельными припасами».

Для германского же флота 1915 год завершился так же неудачно, как и начался.

23 октября британская подлодка Е8 капитан-лейтенанта Фрэнсиса Гудхарда близ Либавы с дистанции пяти кабельтовых поразила броненосный крейсер «Принц Адальберт», вызвав на германском корабле детонацию артиллерийских снарядов. Взрыв был такой мощности, что саму Е8 выкинуло из воды наверх. На «Принце Адальберте» погибли 672 члена экипажа, спастись удалось лишь троим морякам.

7 ноября около острова Борнхольм британская подлодка Е19 капитан-лейтенанта Фрэнсиса Кроми торпедировала бронепалубный крейсер Undine, также вызвав на нем детонацию снарядов и тем самым уничтожив корабль.

Британский подводник Фрэнсис Кроми

Фото: Wikimedia

В ночь на 16 декабря русские эсминцы «Забияка», «Новик» и «Победитель» поставили под Виндавой 150 мин. 17 декабря на это минное поле попала германская эскадра, после чего эсминец V-191 подорвался и затонул, через 19 минут та же участь постигла крейсер «Бремен», унеся с собой в пучину 250 членов экипажа. 23 декабря на этом злополучном для немцев минном заграждении погибли эсминец S-177 и сторожевик «Фрейя».

Бубнов резюмировал:

К лету 1915 года оборона Рижского залива настолько уже подвинулась вперед, что попытки частей германского флота оперировать в этом заливе были отбиты со значительными для них потерями и больше до революции, расстроившей эту оборону, не повторялись

Прорваться в Рижский залив немцам удалось только в октябре 1917-го, когда после Февральской революции дисциплина в русской армии и во флоте катастрофически упала и многие позиции были сданы практически без боя.

Германские силы заняли Моонзундский архипелаг, однако и на этот раз легкой прогулки не получилось: по одним данным, они потеряли потопленными 9 кораблей, по другим — 26, было сбито 5 немецких аэропланов.